Руководство эксплуатацией города-сада было направлено также на то, чтобы обеспечить возведение оптимально необходимого "набора" общественных зданий: а) школы (из расчета количества учеников, равного 1/5 части населения); б) библиотеки, в) музея, г) общественного парка, д) системы водоснабжения и канализации. Любопытно, что устройство водопровода, освещения, рынка и иногда даже трамвая, несмотря на пешеходную доступность всех частей поселения, не включалось в статьи расходов, так как они рассматривались как виды услуг, финансируемых за счет их оплаты непосредственными потребителями (то есть за счет предприимчивости и окупаемости частных компаний, разворачивавших и предоставлявших данный сервис).

Город-сад также получал доходы от рачительного использования внутрипоселковой и прилегающих территорий. Причем сдача в аренду участков для промышленных, сельскохозяйственных и торговых целей не только приносила прибыль в городскую казну, но и приближала производителей к источнику сбыта, в свою очередь, снижая для жителей города-сада стоимость товаров и услуг. Так, например, для фермеров, получавших в аренду сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности города-сада, по цене, сопоставимой с величиной аренды в других местах, эти земли были значительно более привлекательными из-за наличия постоянного контингента потребителей производимой ими сельхозпродукции – населения города-сада. Овощи и фрукты не нужно было везти куда-то, оплачивая дополнительные транспортные расходы, и таким образом появлялась возможность несколько снизить розничные цены. А кроме того, городские отходы стабильно и практически бесплатно поступали для удобрения земли…

Ключевым для города-сада был вопрос о типе жилья. Предпочтение отдавалось не многоэтажным домам-казармам коридорного типа с общими туалетами и душевыми, какими повсеместно застраивались пригородные рабочие поселки Западной Европы, а небольшим отдельно стоящим 1–2-этажным (или блокированным вдоль улиц) домам с приусадебными участками. Прежде всего потому, что они были дешевле в постройке и эксплуатации, нежели многоэтажные и многоквартирные.

Основополагающим в таком самоуправляемом, саморазвивающемся, самодостаточном поселении было не количество деревьев и кустарников, а "уничтожение эксплуатации человека человеком в жилищной нужде".

Реальная практическая эффективность в преодолении жилищной нужды малоимущими слоями населения привлекла к данной идее в дореволюционный период широкое внимание. "Социализм без революции" – так она именовалась в этот период.

Однако об этом в отечественной исследовательской литературе до сих пор абсолютно ничего не написано. Содержание этого специфического социально-организационного и финансово-экономического механизма не раскрыто. Практически никем из авторов целенаправленно не изучались причины того острого интереса к идее города-сада, который был проявлен советской жилищной кооперацией. Не исследовались особенности интерпретации этой идеи в практике проектирования советских ведомственных рабочих поселков 1920-х гг., возводившихся возле реконструируемых и строящихся промышленных объектов, электростанций, торфоразработок, паровозных депо и т. п. Не раскрывалось влияние на трансформацию этой идеи тех социально-политических и социально-организационных условий, в которых осуществлялась советская градостроительная политика. Никто из авторов так и не объяснил причины почти полного запрета идеи города-сада в СССР к концу 1930-х гг.

Данная книга заполняет этот пробел в отечественной историографии. В ней подробно разъясняется, почему советская градостроительная и жилищная политика пошли совершенно иным путем, чем в других странах мира. Показано, как постепенно изменялось содержание базовых идей, принципов, законодательных и нормативных регулятивов советского градостроительства, почему идея города-сада оказалась замененной на доктрину "советского ведомственного рабочего поселка" и чем одна отличалась от другой. Рассмотрено, какой была типология жилища в поселках советской жилищной кооперации и в чем заключалось ее отличие от типологии жилища в ведомственных рабочих поселках.

Глава 1. Город-сад как элемент градостроительной политики в России в предреволюционный период

1.1. Предпосылки интереса к идее города-сада и причины ее популярности

Идея города-сада Э. Говарда возникла в конце XVIII в. как ответ на неразрешимость жилищных проблем капиталистической эпохи, вызванных прежде всего высокой стоимостью городской земли. Выкупать под новое строительство территорию, уже находящуюся в чьей-то собственности, приходилось по спекулятивно завышенным ценам, в результате чего конечная стоимость возведенных жилищ оказывалась непосильной для большей части тех, кто в них нуждался.

Предложение возводить новые автономные поселения за чертой существующих городов позволяло не только размещать их в благоприятных природных условиях, но и серьезно снижать спекулятивную составляющую расходов. Кроме того, при строительстве на пустом месте появлялась возможность оптимизировать численность населения, обеспечивать нормирование размеров территории поселения и разбивку оптимальной величины участков земли, изначально комплексно формировать систему инженерных коммуникаций, обслуживающую инфраструктуру и пр.

Планомерность застройки новых пригородных поселений (то есть по заранее разработанному генплану) была одной из основных линий противостояния идеи города-сада существовавшей в тот период практике стихийного появления и развития промышленных поселков. Но самым главным в предложениях Э. Говарда было то, что города-сады основывались на специфических формах кредитования строительства, общественного самоуправления и коллективном характере собственности на землю и недвижимость. В организационном плане идея города-сада предполагала свободное открытое членство в кооперативном жилищном товариществе: все желающие, внося незначительные стартовые суммы, вступали в члены товарищества, возводившего поселок и затем владевшего им, становясь его акционерами (пайщиками). Причем каждый желающий мог приобрести не более изначально определенного количества акций (паев), например 10 акций, как в Берлинском строительном товариществе (стоимость одной акции равнялась 200 маркам). Деньги можно было уплатить сразу либо постепенными еженедельными взносами по 40 пфеннингов. Собираемый капитал направлялся на постройку или приобретение домов и земельных участков, а свободные суммы помещались под накопительные проценты в сберегательные кассы или сохранялись "иным вполне надежным способом, подобно сиротским капиталам".

Постепенно погашая свой облигационный долг и тем самым выкупая жилье, члены товарищества превращались из нанимателей квартир в собственников. В конечном счете сам поселок постепенно становился полной собственностью его обитателей. Руководство процессами функционирования поселения и распоряжение его территорией осуществлялось в виде коллективного волеизъявления: важнейшие вопросы решались общим собранием, в котором на равных правах участвовали все собственники (акционеры). Текущая работа по управлению поселением велась публично избранным правлением.

Возведенные или приобретенные жилищным товариществом строения принадлежали ему до тех пор, пока члены товарищества, пожелавшие приобрести их в личную собственность, не выплачивали товариществу полную стоимость – "покупную" (если приобреталось уже возведенное строение) или "строительную" (если строение возводилось). Причем право приобрести дом члены кооператива получали лишь в том случае, если к моменту покупки дома они, во-первых, состояли членами товарищества не менее полугода, во-вторых, уже уплатили 1/10 часть минимального паевого взноса (что в Берлинском строительном товариществе составляло, например, не менее 20 марок).

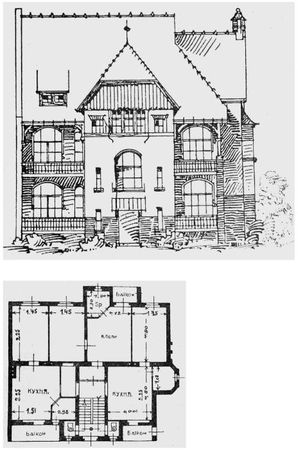

Члены товарищества заблаговременно оповещались об условиях приобретения, ценах и иных сведениях о домах, выставленных на продажу. Желающие приобрести дом должны были заявить об этом правлению и представить гарантию своей платежеспособности, а также обязательства выполнения всех прочих условий. Если число заявлений оказывалось более числа предлагаемых для продажи домов, то вопрос решался жребием, после чего оформлялась купчая и дом переходил в полную собственность покупателя (рис. 4). Если же покупная цена на момент приобретения недвижимости не была выплачена полностью, то на сумму долга совершалась закладная товариществу с выплатой годовых (в уставе Дрезденского общеполезного строительного союза, например, величина этого процента была четко фиксированна – не более 4,5 % годовых).

До полного перехода дома в собственность покупатель, кроме паевых взносов, был обязан выплачивать правлению квартирную плату. Причем если домостроение состояло из нескольких квартир, то оплата начислялась на весь дом, а "лишние" квартиры покупатель имел право сдавать в поднаем. Взимание квартирной платы с арендаторов было его личным делом, и квартплата от сданных в наем квартир поступала в его персональное распоряжение, но и заботы о содержании дома также полностью возлагались на него. Сдавать в поднаем свободные квартиры владелец имел право лишь на тех общих условиях, которые устанавливались правлением и наблюдательным советом, следившими за тем, чтобы покупатель в тот период, когда он распоряжался недвижимостью, не превратившейся пока в его безраздельную собственность, не назначал бы арендную плату произвольно.

Рис. 4. Дома жилищной кооперации для рабочих в Дюссельдорфе (Германия). Фасад, план

Причем члены жилищного товарищества имели преимущественное право найма жилья за фиксированную квартирную плату, которая согласно уставу для членов товарищества устанавливалась "в возможно меньшем размере": "Если наниматель соблюдает все пункты договора, то до тех пор, пока он владеет акцией, квартирная плата в течение трех лет не может быть повышена, а также не может быть предъявлено требование о выселении. Такое же право сохраняет за собою и вдова, если акция перешла к ней до конца первоначального срока договора. В случае продажи дома время освобождения квартир устанавливается по общим законам". Если возникало несколько претендентов на аренду свободной квартиры, то вопрос о найме квартиры решался жребием.

Основополагающим принципом существования кооперативного жилищного движения было недопущение каких бы то ни было спекуляций с недвижимостью: членство в товариществе рассматривалось как средство удовлетворения личной потребности в жилище, а не как форма бизнеса. Исходя из этого категорически запрещалось использование кооперативного жилища в качестве доходных домов или в виде других форм коммерческой эксплуатации недвижимости. Уставы товариществ оговаривали специальное условие, при котором член товарищества не мог иметь в собственности больше одного дома.

Любопытно отметить, что финансовая сторона функционирования жилищного товарищества предполагала, что оно не только собирает со своих членов денежные средства и расходует их на означенные в уставе цели, но и осуществляет деятельность, направленную на извлечение прибыли из части собранных средств. Эта прибыль направлялась на выплату дивидендов членам товарищества.

Примечательно и то, что в социально-организационном плане кооперативное движение в буржуазных странах уже в дореволюционный период стремилось основываться на демократических принципах равного участия каждого члена в управлении социальным организмом вне зависимости от его "финансового веса". Согласно некоторым уставам в общем собрании (высший орган управления) каждый член, каким бы количеством паев он ни владел, при решении любых вопросов имел только один голос. Подобное условие было зафиксировано, в частности, в уставе Берлинского строительного товарищества. Правда, это правило не являлось всеобщим. Так, устав Дрезденского общеполезного строительного союза предусматривал некоторую зависимость числа голосов от количества акций, правда, ограниченную: "Правом участия в общем собрании пользуется каждый акционер. Если акционер владеет тремя акциями, каждая акция дает ему один голос в общем собрании; если он владеет от 3 до 15 акций, то каждые 3 акции дают ему еще по одному голосу; свыше 15 акций – каждые 5 акций добавляют еще по одному голосу".

Все эти демократические особенности организационно-финансовой стороны идеи города-сада и ее практическая эффективность в "разрешении жилищной нужды малоимущими слоями населения" (это словосочетание было весьма распространенным в литературе тех лет) привлекли к ней широкое внимание российской общественности. Но восприятие идеи города-сада в России было очень неоднозначным. Ее популярность среди городских слоев населения объяснялась наличием в городе-саде отдельного домовладения и участка земли при нем. Подобная тяга у россиян была предопределена тесной связью горожан с сельским землевладением, проявлявшейся в укладе городской жизни, во многом продолжавшем традиции деревенской общины или загородной усадьбы. Но если горожане, либеральная общественность, а также архитектурное сообщество приняли идею города-сада почти восторженно, то органы государственного управления – царское правительство – отнеслись к ней весьма и весьма настороженно.

Причина в том, что идея города-сада базировалась на принципах общественного самоуправления, которое царское правительство воспринимало с большой опаской. Безусловно, в России в конце XIX в. существовало городское самоуправление: проведенная в 1870 г. реформа в известной мере отвечала потребностям развития буржуазного города и открывала некоторые пути рационализации городского управления. Но основы городского самоуправления, заложенные земской, а затем и городской реформами, отвечали прежде всего интересам царского правительства, так как передавали общественному управлению лишь ту часть дел, с которой бюрократическому аппарату становилось все сложнее справляться.

В целом же в политике самодержавной власти хозяйственная целесообразность отступала на задний план перед соображениями политического характера. Правительственные органы были оппозиционны к структурам городского общественного управления, невзирая на успехи в муниципальной деятельности, достигнутые к концу 1880-х гг. органами самоуправления на местах в таких сферах деятельности, как образование, медицинское обслуживание, общественное призрение и т. п. Появление в Европе в конце 1890-х гг. идеи города-сада совпало по времени с усилением в России попыток царского правительства за счет принятия нового Городового положения ограничить права местного самоуправления.