И, наконец, составлявшие Васильевскую часть Васильевский остров и соседний остров Голодай, то бишь Декабристов. Здесь в основном именовали не улицы, а переулки, поскольку улицами служат линии, и именовали, в отличие от всех остальных частей города, не по городам, а по рекам: Волховский, Двинский, Кубанский, Бугский, Днепровский, Волжский, Неманский, Уральский (теперь это улица), и еще Донская и Камская улицы. Интересно, что Волховский переулок часто пишут с окончанием "ой" – Волховской, и повелось это еще с 1860-х годов от того, что поблизости, на Кадетской линии, 25, находилась контора купца Волховского. Потом, опять же в 1887 году, в Васильевской части было дано несколько названий по городам Кавказа, среди них – Тифлисская и Железноводская улицы.

В том же 1887-м переулок, образовавшийся после застройки бывшего заднего двора Адмиралтейства, стал Черноморским, а два соседних получили названия по городам Причерноморья – Азовский и Керченский.

Методом тыка в карту

Если во второй половине XIX века в одном районе города старались давать названия по топонимам какой-то определенной части России, то в именах самого конца XIX и начала XX века никакой закономерности не прослеживается. Порой кажется, что чиновники просто наугад тыкали пальцем в карту Империи по принципу "на кого попадет".

Возьмем, к примеру, Удельную. Там параллельно железной дороге идут Ярославский и Костромской проспекты, а поперек в 1880-е годы было проложено более 20 улиц. Сейчас они сохранились далеко не все, но тех, что остались, для общей картины вполне достаточно. Перечислим их подряд, с севера на юг, исключая не относящиеся к делу: Мышкинская, Олонецкая, Мезенская, Елецкая, Енотаевская, Заславская, Калязинская, Кольская, Кубанская, Ломовская, Нежинская.

Что мы видим? Заславль – это Белоруссия, Нежин – Украина, Енотаевка и Нижний Ломов – Поволжье, Мезень, Кола и Олонец – Русский Север… Из общего списка выбивается Кубанская улица, но есть предположение, что на самом деле она была названа по селу Кубенскому Вологодской губернии, хорошо известному в стране благодаря тому, что оно стоит на Кубенском озере, входящем в Волго-Северодвинскую водную систему. Зато улицы южной половины Удельной, начиная с Елецкой, расположены по алфавиту! (Раньше перед Елецкой были еще Вытегорская и Грязовецкая, но первую переименовали в Забайкальскую, а вторая исчезла).

То же самое наблюдаем и в северной части нынешнего Московского района. Люботинский проспект (Украина), Свеаборгская улица (Финляндия), Сыз-ранская улица (Нижнее Поволжье), Ялтинская улица (Крым). Иркутская улица появилась здесь позже, в 1923-м, но в общий контекст вписалась хорошо. Восточнее, за Витебской железнодорожной линией (а это считался один район – Волково поле), есть упоминавшаяся выше Касимовская улица, а Касимов находился в Рязанской губернии.

Из прочих "географических" топонимов, присвоенных в это время, до нас дошли единицы, но общую картину они только подтверждают. Тобольская улица на Выборгской стороне – при чем здесь Тобольск, ведь названия вокруг давались по городам Финляндии? (По соседству была еще и Томская.) Ленская улица на Пороховых (при реконструкции района в 1976 году имя перенесли на другое место.) Черниговский переулок в Сергиеве (Володарском). Уфимская улица на Аптекарском острове – она была хотя бы не одна, рядом проходили Вологодская, Пермская и Вятская. Первые две переименованы, соответственно, в улицу Чапыгина и улицу Графтио, последняя исчезла. Торжковская улица (правильно, конечно, Торжокская, по городу Торжку) тоже раньше была не одна – когда-то здесь существовали еще шесть улиц, названных по городам Тверской губернии. Название Рыбинской улицы связано не с городом Рыбинском, а с Виндаво-Рыбинской (ныне – Витебской) железной дорогой, вдоль которой она проходит.

Несколько более осмысленны имена Вязовой и Юризанской улиц на Крестовском острове. Дело в том, что князья Белосельские-Белозерские, которым принадлежал остров, владели, кроме всего прочего, еще и Юрюзанским горным округом на Урале (буква "и" в имени улицы – ошибка, вкравшаяся в 1930-е годы), а к нему вела железнодорожная ветка, начинавшаяся от станции "Вязовая", так что улица названа отнюдь не по деревьям. На острове существовала еще Катавская улица по расположенному там же городу Усть-Катав, или, может быть, по реке Катав, на которой он стоит, но в 1934 году она вошла в территорию стадиона "Динамо".

География на службе пропаганды

В первые годы советской власти подобных имен в городе, можно сказать, не появлялось – тогда господствовали совсем другие принципы, о них в свой черед. Но в 1939 году, как мы уже говорили, городские власти в очередной раз озаботились проблемой устранения многочисленных одноименных названий. И хотя, по заведенному тогда правилу, новые имена должны были отражать новую советскую идеологию, нашлось место и "географическому" принципу. А именно: было решено перенести в Ленинград в миниатюре карту Советского Союза – союзные и автономные республики, их столицы, крупнейшие реки, моря и озера, географические регионы.

Поскольку переименования касались почти сплошь городских окраин, напрочь перестроенных в послевоенное время, из этих улиц сохранились немногие. По союзным республикам – Эстонская, Грузинская, Белорусская (последняя, как и Ленская, в 1976 году "переехала" на новое место). По автономиям – только Карельский переулок, да и тот тоже не там, где был. По столицам – Таллинская, Тбилисская, Ташкентская, Эриванская.

В итоге появились две пары проездов с разными названиям, но по одному и тому же городу: Тифлисская и Тбилисская улицы, Ревельский переулок и Таллинская улица. Позже параллельно Таллинской прошла еще Рижская (Рижский проспект тогда именовался проспектом Огородникова).

В 2006 году было решено вернуть Ташкентской улице ее прежнее название Старообрядческая, но, чтобы не случилось международных осложнений, Топонимическая комиссия пошла на компромисс: поскольку улица фактически состоит из двух частей, разделенных теперь уже бывшей Варшавской железнодорожной линией, одна часть вновь стала Старообрядческой, а другая осталась Ташкентской. Надо сказать, что такой случай в городе не первый. В 1923 году Тургеневский переулок у Нарвских ворот был переименован в Урюпин – в честь большевика Василия Урюпина (обратите внимание на форму названия – как будто это человек, а не герой!), а в 1936 году, когда отношение к русским классикам изменилось и никто уже не требовал сбросить Пушкина с парохода современности", про Ивана Сергеевича вспомнили и, чтобы никому не было обидно, части переулка вернули прежнее имя, а другую часть оставили Урюпиным. Потом, когда на месте разобранных во время войны деревянных домов строили новые, на Тургеневском переулке зачем-то поменяли нумерацию – перенаправили ее в противоположную сторону…

И, наконец, Эриванская улица. Город уже с 1936 года официально назывался Ереван, и почему для улицы было выбрано старое, русское имя – непонятно. После войны в справочниках улицу обычно называли Ереванской, но на домах и в паспортах жителей стояло только Эриванская. Сейчас это название окончательно признано официальным.

Из улиц, поименованных по рекам, морям и озерам, остались лишь Онежский проезд, Амурская и Азовская улицы; последняя, видимо, будет упразднена, так как находится на территории Приморского парка Победы. Из тех, что были названы по географическим областям, упоминавшаяся выше Забайкальская улица в Удельной и Дальневосточный проспект. Этот тоже проходит не на своем месте, изначально название носил нынешний последний участок Новочеркасского проспекта.

Еще несколько названий, казалось бы, даны "методом тыка в карту", но на самом деле они тоже должны были демонстрировать достижения социализма. Мончегорская улица на Петроградской стороне (бывшая Павловская) получила имя нового города, построенного на Кольском полуострове силами ленинградских архитекторов, Сочинская улица – главного советского курорта, созданного почти что "с нуля" в 1931–1937 годах. Название Челябинской улицы посвящено состоявшемуся в 1933 году открытию Челябинского тракторного завода, Запорожской – первому в стране Запорожскому комбайновому заводу (с 1960 года на нем производились печально известные легковые автомобили). Беломорская улица связана с Беломорско-Балтийским каналом, Печорская – с Печорской железной дорогой Котлас – Воркута, построенной тоже в это время и тоже руками заключенных. И только у Бобруйской, Гомельской улиц и Мгинского переулка на Выборгской стороне нельзя усмотреть никакой идеологии.

Еще одно чисто "географическое" имя 1939–1941 годов – Дибуновская улица в Новой Деревне, но оно как раз понятно: от нее до станции "Дибуны" совсем недалеко. Позже поблизости появились еще два названия по северо-западным пригородам – Белоостровская и Сестрорецкая.

Следующий массовый и совершенно бессмысленный приступ "идеологической географии" случился в декабре 1952 года. Тогда к дню рождения И.В. Сталина – как вскоре выяснилось, последнему – несколько десятков улиц, в основном названных по фамилиям домовладельцев, получили имена в честь городов и поселков, по поводу освобождения которых в 19431944 годах издавались приказы Верховного Главнокомандующего. Кантемировская, Остропольский, Кричевский… Перечислить их все невозможно, да и зачем? Два города позже были переименованы, улицы опять же хранят их прежние названия – Гжатская (Гжатск, ныне Гагарин) и Чистяковская (Чистяков, ныне – Торез). Имена Кемеровской и Магнитогорской улиц, присвоенных тем же решением, с войной никак не связаны, это было стремление ознаменовать появление новых промышленных центров на Урале и в Сибири.

Тогда же появились Волго-Донской проспект – в честь Волго-Донского судоходного канала и Цимлянская улица – в честь Цимлянской ГЭС на Дону. Оба сооружения были завершены только что. В 1958 году, когда построили Камышинскую ГЭС на Волге и Братскую ГЭС на Ангаре, к ним добавились Камышинская и Братская улицы. Алтайская улица (1955 год) посвящена освоению целины. Кронштадтскую улицу (1958 год) наименовали просто "в честь города Кронштадта, базы Балтийского флота". Но она хоть проходит недалеко от залива, близ Северной верфи, где строятся корабли, и тогда была чуть не самой близкой к Кронштадту. Когда и почему в бывшем поселке Мясокомбината возникла Свирская улица, доподлинно неизвестно.

Столицы братских народов

В начале 1960-х годов началось массовое жилищное строительство. Новые улицы появлялись десятками, и, естественно, стал вопрос: как их называть? Чтобы как-то упорядочить процесс, был придуман тематический принцип – топонимы в одном районе посвящались определенной теме. Подробнее мы расскажем об этом позже, а сейчас сосредоточимся на "географии", которой тоже нашлось свое место.

Названия в Купчине посвятили социалистическим странам Восточной Европы. И начали, конечно, с их столиц – Белградская, Будапештская, Бухарестская, Пражская, Софийская. Заметим, что они тоже идут по алфавиту. Заметим еще, что первый раз за все время у нас появились имена улиц по иностранным городам – до этого использовались только города Российской империи, а затем – Советского Союза. В продолжение темы со временем здесь возникли Дунайский проспект, Балканская, Малая Балканская улицы и Балканская площадь, Карпатская и Малая Карпатская улицы (что характерно – длина у них одинаковая), Альпийский, Шипкинский и Моравский переулки. Рек с именем Морава на самом деле две, обе впадают в Дунай, но одна течет в Чехии, а другая – в Сербии.

На Выборгской стороне стали называть улицы по городам-побратимам Ленинграда. Манчестерская, Дрезденская, Гданьская, Гаврская… Увы, не все имена городов-побратимов легко произносятся, но чиновникам это было неважно. Так появилась улица Хошимина (это город, бывший Сайгон, а не человек, в честь которого этот город был назван), а с ней – и улица Сантьяго-де-Куба.

Города-побратимы, расположенные на Балканах, увековечивались в Купчине – Пловдивская, Загребский бульвар… Это понятно. Непонятно, почему там появилась улица Турку (это еще хуже, чем Сантьяго-де-Куба!), а потом и Гамбургская площадь.

А что же в других районах? Рядом с Торжковской в 1964 году возникли почему-то Новосибирская и Омская улицы – последняя с обоснованием: "В честь города Омска, с которым соревнуется Ленинград". Названия в Шувалово-Озерках вообще-то посвящены теме отечественной культуры, тем не менее там есть Лужская и Киришская улицы (имя соседней Токсовской, скорее всего, обозначает направление, куда она ведет).

Лугу увековечил в стихотворных строках Александр Сергеевич Пушкин. Помните?

Есть на свете город Луга

Петербургского округа.

Хуже не было б сего

Городишки на примете,

Если б не было на свете

Новоржева моего.

Не слишком лестный отзыв. Однако стоит вспомнить, что Луга первой четверти XIX столетия совсем не похожа на нынешний районный центр Ленинградской области.

Город Луга был основан в 1777 году, во времена правления Екатерины Великой. При создании Псковского наместничества указывалось: "На реке Луге учредить новый город… наименовав оный город Луга". Город назван по реке, что вполне согласуется с традициями, гидроним же Луга происходит от эстонского laugas, что означает "болото".

В Петербурге прежде существовала уже улица, названная по этому городу. Она проходила, разумеется, на Петроградской стороне и называлась не Лужской, а Лугской. В 1960-е годы на месте одной ее половины возвели промышленное здание, а на вторую половину перешло с соседней, тоже исчезнувшей, имя Петродворцовой улицы (теперь вновь Петергофской).

Современной Лужской, будем надеяться, такая участь не грозит.

Есть еще несколько "точечных" топонимов. Брестский бульвар на Юго-Западе – по крепости-герою, здесь названия связаны с темой Великой Отечественной войны. Байконурская на Комендантском аэродроме и Плесецкая в соседней Каменке наименованы по двум нашим космодромам, в этом районе используется тема авиации и космонавтики. Совсем недавние Нерчинская и Воркутинская улицы перекликаются с соседним Дальневосточным проспектом, и, кроме того, на правом берегу Невы имена давались по теме революционного движения в России. Нерчинск был местом каторги и ссылки в девятнадцатом веке, а в Воркуту многие революционеры попали уже в двадцатом. А вот Кубинская улица в Московском районе (1964 год) не мотивирована здесь ничем, кроме стремления поддержать Фиделя Кастро. И Бокситогорская улица на Охте тоже взялась из ниоткуда.

И, наконец, Австрийская площадь – название 1992 года. Здесь хотели создать "австрийский уголок" с австрийскими магазинами и предприятиями сервиса. Уголка не получилось, а площадь осталась. Надо сказать, что три дома на площади, построенные по проекту Василия Шауба в 1901–1906 годах (четвертый разрушен во время войны), по своей архитектуре вполне соответствуют названию.

Совсем недавно, в 2002 году, три небольших улицы в Красносельском районе получили имена Добрушская, Новобелецкая и Рогачевский переулок. Первые две когда-то были, соответственно, улицей Пионеров и улицей Мира, но их названия упразднили еще в 1976 году, а проезды остались; переулок хоть и существовал примерно с этого же времени, но имени не имел никогда. Дело в том, что Красносельский район – побратим Гомельской области Белоруссии, где и находятся города Добруш и Рогачев, а Новобелецкий район – это район самого города Гомеля. Позже выяснилось, что при переводе с белорусского имя района записали неправильно, и пришлось поменять название улицы – Новобелицкая.

Первые родительные

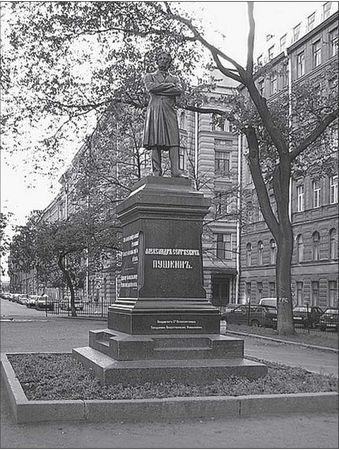

Вообще первым среди деятелей культуры, увековеченным в названии улицы в столице Российской империи, был Пушкин. Улица его имени официально появилась 22 августа 1881 года "по ходатайству Городской Думы в память А.С. Пушкина, который получил свое воспитание близ Санкт-Петербурга и провел в нем почти всю свою жизнь". Выбор пал на небольшой новый проезд между Невским проспектом и Кузнечным переулком. Вскоре после появления Пушкинской улицы в центре сквера на небольшой безымянной площади, делящей эту улицу пополам, установили памятник поэту работы Александра Опекушина.

Мы неслучайно довольно подробно говорим про Пушкинскую улицу в главе о родительных падежах. Дело в том, что первые улицы, увековечивающие память о людях в родительном падеже, то есть улица имени такого-то, непосредственно связаны с Александром Сергеевичем.

Первой из них была улица Глинки, наименованная 20 ноября 1892 года.

Памятник А.С. Пушкину

История появления этого названия весьма любопытна. Все началось с того, что Людмила Ивановна Шестакова, сестра композитора, которого называют родоначальником русской оперы, ходатайствовала о присвоении одной из улиц Петербурга его имени. Она хотела видеть "Глинкину" улицу и обратилась с просьбой рассмотреть ходатайство в Городскую думу. Гласные думы предложили переименовать в честь композитора Эртелев переулок (ныне – ул. Чехова). В доме № 7 по этому переулку Михаил Иванович жил в 18541855 годах, о чем свидетельствует мемориальная доска, установленная ровно через сто лет после того, как Глинка покинул квартиру в этом доме.