Период между Двенадцатой и Восемнадцатой династиями

А теперь давайте вернемся к вопросу о подлинных датах. Я доказал, что Менес взошел на трон в 3407 году до н. э., за 1296 лет до воцарения Двенадцатой династии в 2111 году до н. э., и что падение Двенадцатой династии произошло в 1898 году до н. э. Это случилось за 321 год до основания Восемнадцатой династии в 1576 году до н. э. – факт, разрешающий прежние трудности относительно краткости переходного периода, которые испытывают все, кто считает, что Двенадцатая династия закончилась в 1788 году до н. э., то есть за 208 лет до начала Восемнадцатой династии.

Основание Восемнадцатой династии датируется 1576 годом до н. э., поскольку в папирусе Эберса имеется утверждение, что восход Сириуса произошел в 9-й день 3-го месяца сезона шему на 9-м году царствования Аменофиса I. Как показывают таблицы Нобела, это случилось в 1543 году до н. э. Однако благодаря изменению календаря с "года месяца месори" на "год месяца тот" я могу пролить свет на продолжительность темного периода между Двенадцатой и Восемнадцатой династиями. Датирование восхода Сириуса, согласно папирусу Эберса, 9-м годом царствования Аменофиса I доказывает, что в то время год начинался с месяца тот, как это было в 139 году н. э. и как это было в 1317 году до н. э., когда начался цикл 139 года н. э.

Запись о восходе Сириуса в 28-й день 3-го месяца сезона шему доказывает, что "год месяца тот" использовался в правление фараона Восемнадцатой династии Тутмеса III. Имя царя здесь не упомянуто, но для датировки достаточно того факта, что надпись происходит из храма на Элефанти-не, построенного Тутмесом III. Эта календарная дата соответствует восходу Сириуса 3 июля 1465 года до н. э., то есть приблизительно на 29-м году царствования Тутмеса III. Однако это соответствует действительности только при условии, что использовался "год месяца тот". Однако во времена Двенадцатой династии год начинался с месяца месори. Следовательно, корректирование календаря произошло между Двенадцатой и Восемнадцатой династиями. Даты праздников, собранные Гардинером ("Журнал египетского языка", 1907, с. 136), показывают, что последние продолжали отмечаться, несмотря на изменение календаря. Я уже говорил, что изначально день нового года совпадал с периодом, следовавшим сразу после того, как разлив Нила достигал максимальной отметки, то есть 20–21 октября. Таким образом, корректировка, возможно, была сделана, чтобы подвести календарную дату к этому периоду или, другими словами, сделать так, чтобы время наивысшего подъема реки приходилось на пять эпагоменальных дней. Для этого требовалось совпадение, которое случилось около 1767 года до н. э. Возможно, это и была дата, когда произошла смена "года месяца месори" на "год месяца тот". Корректирование было осуществлено за счет сдвига эпагоменальных дней на один месяц. Это составляет 131 год после окончания Двенадцатой династии или 190 лет до начала Восемнадцатой династии, то есть выпадает на период правления гиксосских царей. В математическом папирусе Ринда, который датируется 33-м годом правления четвертого гиксосского царя Апопи, есть несколько кратких записей, добавленных позднее. Одна из них гласит: "Год 11, 1-й месяц, день 3-й, Рождение Сета. Величество этого бога сделало свой голос (услышанным). Рождение Исиды. Небо пролилось дождем". Можно прийти к заключению, что "год 11" – это год правления Ианнаса (Хи-ана), который, вероятно, был преемником Апопи. Рождение Сета всегда отмечалось в третий из эпагоменальных дней, а рождение Исиды – в четвертый. Однако в данном случае обе даты относятся к первому месяцу года. Таким образом, эпагомены были пропущены, хотя писец явно имел дело с календарным годом в 365 дней, а не с храмовым годом в 360 дней, поскольку по храмовому календарю дни рождения этих божеств не отмечались. Поэтому кажется весьма вероятным, что это был тот самый год, когда пять эпагоменальных дней были перенесены. Похоже, писец сделал заметку, поскольку внимания заслуживал тот факт, что в те дни гремел гром и шел дождь, как если бы боги гневались за то, что их дни рождения были перенесены. В 1767 году до н. э. событие произошло бы между 15 и 20 сентября, то есть за месяц до тех же дней в октябре, куда были сдвинуты эпагомены. Дождь и гром в это время года были довольно редки, чтобы заслужить внимание, хотя каждые несколько лет в это время происходила такая гроза.

Таким образом, 11-й год Хиана вполне можно совместить с 1767 годом до н. э. Династия, к которой он принадлежал, в разных версиях рассказа Манефона выглядит так: 1) Салитис, 19 лет; 2) Бнон, 44 года или 40 лет; 3) Апахнас, 61 год или 36 лет; 4) Апофис (Апепи), 61 год, 30 или 14 лет; 5) Ианнас, 50 лет; 6) Ассис, 49, 30 или 14 лет. Используя эту датировку 11-го года, мы можем установить время правления Хиана (Ианнаса) как 1777–1728 годы до н. э. Если допустить, что Ассис царствовал 49 лет (1727–1679 годы до н. э.), то эта династия, которую Манефон называет Пятнадцатой, закончилась в 1679 году до н. э., а Шестнадцатая династия (также гиксосская) началась в 1678 году до н. э. Вероятно, она обрела конец в долгой войне, во время которой возникла Восемнадцатая династия. Семнадцатая династия, согласно Евсевию, царствовала 151 год. Поскольку она закончилась в 1578 году до н. э., то должна была начаться в 1728 году до н. э., который, как мы только что видели, был датой конца правления Хиана. Иными словами, когда Хиан умер, на трон взошел незначительный гиксосский правитель Ассис, который царствовал в Мемфисе. Однако далеко на юге сразу же возникла египетская Семнадцатая династия, цари которой правили там одновременно с гиксосской Шестнадцатой династией в Мемфисе до тех пор, пока наконец южане не окрепли настолько, чтобы победить гиксосов.

Итак, все понятно и может быть датировано в пределах 200 лет между восхождением на трон Хиана в 1777 году до н. э. и основанием Восемнадцатой династии в 1577 году до н. э. Папирус Ринда упоминает 33-й год царствования предшественника Хиана, Апопи. Возможно, именно ему следует приписать 36 лет правления (1813–1778 годы до н. э.), а Апахнасу – 14 лет (1827–1814 годы до н. э.). 44 года царствования Бнона могут быть ошибочным прочтением 4 лет (1831–1828 годы до н. э.). Если это так, то 19-летнее правление Салитиса могло начаться в 1850 году до н. э. В любом случае можно говорить с уверенностью, что гиксосские захватчики вторглись в Египет, захватили восточную Дельту и достигли Мемфиса, где Салитис утвердился примерно в 1850 году до н. э. Тем не менее памятники показывают, что только двое из гиксосских царей – Апопи и Хиан – правили всем Египтом, то есть власть гиксосов до 1813 года до н. э. не распространялась на весь Египет. И все же даже после этого египетские цари, возможно, оставались в западной Дельте и далеко на юге в качестве зависимых правителей.

Таким образом, для Тринадцатой и Четырнадцатой династий остается период от падения Двенадцатой династии в 1898 году до н. э. вплоть до основания Семнадцатой династии в 1728 году до н. э., то есть 170 лет. В течение первых 47 лет этого периода Египет был свободен от иноземных захватчиков, во время следующих 37 лет в руках гиксосских владык находились только восточная Дельта и Мемфис, и лишь в течение 86 лет во время долгих правлений Апопи и Ианнаса египетские фараоны царствовали как вассалы или, возможно, даже как изгнанники.

Я рассмотрю этот вопрос подробнее в следующем томе. Здесь я лишь хотел показать, что исторический материал для периода между падением Двенадцатой династии и основанием Восемнадцатой династии в точности без малейших ограничений умещается между датами, которые я приписал этим событиям и которые были установлены благодаря записям о восходе Сириуса. Вплоть до настоящего момента египтологи стремились либо ограничить этот материал приблизительно 200 годами (это был предел, установленный согласно ошибочным календарным подсчетам немецких ученых), либо им приходилось растягивать его на весь цикл Сириуса, то есть на 1460 лет. В обоих случаях они, конечно, потерпели неудачу, и их позиция оказалась неприемлемой. Однако загадка наконец отгадана – переходный период длился 321 год.

Установление дат в связи с временами года

В заключение позвольте мне проверить свои даты, применив их к дюжине хорошо известных примеров, когда в исторических надписях упоминаются времена года.

1. В каменоломне Вади-Хаммамат есть надпись, датированная 15-м днем 1-го месяца 2-го сезона 19-го года правления Амменемеса III. По моему мнению, речь идет приблизительно о 1940 годе до н. э., когда эта дата приходилась на конец марта – окончание холодного сезона, когда работа в каменоломне, вероятно, была в разгаре. Во время жаркого сезона работу могли прекращать.

2. Также в Вади-Хаммамат имеется надпись, датированная 13-м днем 3-го месяца 1-го сезона 20-го года того же царя. Это соответствует середине января, то есть как раз холодному сезону.

3. В Вади-Хаммамат упомянут 16-й день 4-го месяца 1-го сезона 14-го года Сесостриса III. Это, согласно моим расчетам, соответствует концу февраля 1983 года до н. э.

4. В начале Двенадцатой династии Джхутинахт в надписи в Эль-Берше сообщил, что лен сжали в последней четверти 4-го месяца 1-го сезона. Согласно моим расчетам, это соответствовало первым дням апреля, что как раз является временем, когда в Среднем Египте собирают урожай льна.

5. В Вади-Хаммамат найдена надпись, датированная 23-м днем 2-го месяца 1-го сезона 2-го года Неб-тауи-ра Ментухотепа. Речь идет о 2113 годе до н. э., а дата соответствует началу февраля. Надпись сообщает, что в этот день шел дождь, а это в феврале случается часто.

6. Опять же в Вади-Хаммамат имеется надпись, датированная 3-м днем 1-го месяца 3-го сезона 8-го года Санх-ка-ра Ментухотепа. Она является исключением. Речь идет о начале сентября, когда на возвышенности Вади-Хамма-мат еще слишком жарко. Полагаю, что было желательно доставить добытый камень в долину Нила, пока разлив был в разгаре, чтобы перевезти его по воде.

7. В правление Нефер-ка-ра Хуфхор вернулся из экспедиции в Нубию, привезя танцующего карлика. Он уведомил об этом фараона и получил от царя письмо, датированное 15-м днем 3-го месяца 1-го сезона 2-го года, что, согласно моим расчетам, соответствовало середине июня 2548 года до н. э. Экспедиции в Нубию отправлялись зимой, но в данном случае, как я покажу на с. 267, из-за визита царя в Асуан ее начало было отложено. Если Хуфхор вернулся в мае и затем отправил письмо царю в Нижний Египет, то дата точно соответствует сезону.

8. В правление царя Меренра (год неизвестен) вельможа Уни записал, что в 3-м месяце 3-го сезона добыл в каменоломне Хатнуба большой каменный блок и доставил его по реке к царской пирамиде, "хотя не было воды на земле" или, возможно, "в каналах", или, быть может, "на отмелях", ибо значение слова чесу вызывает сомнения. Я вычислил, что это было примерно в 2550 году до н. э., когда указанная дата соответствовала февралю, то есть сезону, когда, естественно, воды разлива не наполняют поля или ирригационные каналы, а отмели на Ниле с начала марта становятся проблемой для лодочников.

9. В 28-й день 2-го месяца 3-го сезона 5-го года того же царя фараон самолично прибыл в район первого порога. Примерно в 2550 году до н. э. это могло случиться в конце января, то есть в тот сезон, когда погода в этом регионе прохладная и наиболее благоприятна для путешествий.

10. В каменоломнях Хатнуба найдена надпись, сделанная в год царского юбилея Мерира – около 2555 года до н. э. Она датирована 1-м месяцем 1-го сезона, что соответствует апрелю, то есть концу сезона работ в каменоломне.

11. Надпись на Синае, относящаяся к тому же правлению, датируется 6-м днем 4-го месяца 3-го сезона 19-го года, что, согласно моим подсчетам, приходится на начало марта 2555 года до н. э., то есть на прохладный сезон. Надпись в Вади-Хаммамат годом позже упоминает дату несколькими днями раньше.

12. В Каирском музее хранится жертвенный столик начальника писцов Сечу, найденный в гробнице в Гизе, которой Райзнер присвоил № G.4710. Он датируется периодом Четвертой династии (около 2780 года до н. э.). В центре этого столика вырезан небольшой бассейн, имеющий три ступени. На самой нижней написаны слова "сезон шему, высота 22 локтя", на средней – "сезон перет, высота 23 локтя" и на верхней – "сезон ахет, высота 25 локтей". Ясно, что эти три числа относятся к высоте воды в бассейне, соответствующей уровню Нила. Столик должен был служить подношением или же выражением благодарности за уровни воды в Ниле в течение года. Очевидно, что шему был сезоном, когда уровень Нила находился на самом низком уровне, а ахет был сезоном максимального подъема реки. В 2780 году до н. э. это было именно так. В то время шему длился с конца января до конца мая, а ахет с конца мая по конец сентября. Следовательно, моя датировка подтверждается.

Эти двенадцать примеров показывают, что даты, которые я предложил на предыдущих страницах, полностью согласуются со свидетельствами источников. Думаю, можно сказать, что проблема ранней египетской хронологии вплоть до времен Менеса обрела удовлетворительную, если не точно доказанную основу.

Древнейшие даты египетской истории

Посмотрим, сможем ли мы теперь выяснить египетские даты, которые гораздо древнее. Для этого мы опять должны вернуться к моей реконструкции летописи. Верхний регистр содержит имена царей, которые правили до Менеса. На Палермском камне перечислены цари Нижнего Египта, на Каирском фрагменте – цари Верхнего Египта. На еще одном небольшом фрагменте, место которого не удалось определить, изображены цари, носящие объединенную корону Обеих земель.

Размер ячеек в этом регистре доказывает, что всего должно было быть 158 царей. Манефон утверждает, что до Менеса правили четыре династии "полубогов", первая из которых длилась 1255 лет, вторая – 1817 лет, третья, включавшая 30 царей Мемфиса, продолжалась 1790 лет, а четвертая, состоявшая из царей Тина (Тиниса), – 350 лет. Всего получается 5212 лет, то есть в среднем на одного царя приходится 33 года, что составляет примерную продолжительность жизни одного поколения, хотя и слишком много для продолжительности царствования. Полагаю, это доказывает, что данные Манефона не слишком далеки от возможных фактов. Очевидно, что мы имеем дело с историей, а не с мифологией. Ниже я постараюсь доказать, что три из этих четырех династий правили одновременно.

До времен Менеса в Египте существовали четыре отдельных царства. В Нижнем Египте находилось царство со столицами в Саисе и Буто, где правил Биа, то есть Оса (Шершень), который носил знаменитую красную корону. Существовало царство Инси, или Тростника, владыка которого носил белую корону и, возможно, правил в Гераклеополе. Его северной резиденцией, вероятно, был город Белые стены, на месте которого позднее был построен Мемфис. Затем было царство Хора, или Сокола, чья ранняя столица находилась в Иераконполе, к югу от построенных позднее Фив. И наконец, существовало царство с центром в Тинисе (Абидосе), которое, возможно, вытеснило изначальное царство Сокола, поскольку Менес произошел именно из него.

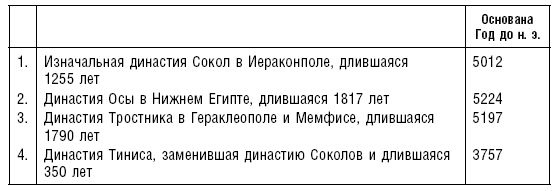

Обычно считается, что древнейшее царство находилось в Нижнем Египте. Поэтому, в порядке эксперимента, припишем ему 1817 лет, что отодвинет дату его основания примерно к 5224 году до н. э. Следом, согласно Манефону, за 1790 лет до восшествия Менеса на престол (в 5197 году до н. э.) было основано гераклеопольско-мемфисское царство. Затем шла династия царей Соколов, предположительно длившаяся 1255 лет, иными словами, она была основана около 5012 года до н. э. А после ее падения в 3757 году до н. э. вполне могли следовать 350 лет царей Тиниса, или Тина, которые правили до восшествия на престол Менеса в 3407 году до н. э. Манефон, естественно, ставит изначальную династию царей-Соколов первой, поскольку они окончательно завоевали весь Египет и "Сокол" стал самым гордым из титулов фараона. Он размещает десять царей Тина за ними, поскольку Менес вел свой род непосредственно от них.

Следовательно, мы можем уточнить данные Манефона следующим образом:

Туринский папирус снабжает нас еще двумя фактами. Во-первых, он сообщает о продолжительности существования нижнеегипетского царства в 2100 + х лет, таким образом отодвигая памятники этого царства до 5507 года или около того. Во-вторых, он указывает, что в династии Мемфиса было 19 царей, благодаря чему мы получаем 30 + 19 = 49 царей этой династии.

Теперь совместим эти династии в порядке, указанном Манефоном, с моей реконструкцией летописи. Мы обнаружим, что слева направо имеется пространство для: 1) 10 царей Тина; 2) 49 царей Гераклеополя и Мемфиса; 3) около 60 царей Нижнего Египта, хотя указать на их точное количество невозможно; и 4) около 39 царей Иераконполя, чтобы заполнить оставшееся место. Благодаря этому указанные на Палермском камне нижнеегипетские цари и изображенные на Каирском фрагменте верхнеегипетские цари занимают свои места, в то время как правители в двойной короне, возможно, представляли первую династию царей-Соколов, традиционно считавшихся правителями всего Египта, которая была записана в начале регистра. Разумеется, этот порядок является чисто гипотетическим, однако я хотел показать, что 158 годовых ячеек в первом регистре летописи примерно соответствуют числу, которого можно ожидать, и что сведения Манефона, вероятно, частично с ним согласуются. Следовательно, речь идет об историческом, а не мифическом материале. Интересно отметить, что списки древних царей Шумера и Аккада также подводят нас ко временам около 5500 года до н. э.

Чтобы подвести итог, я представляю следующую хронологическую таблицу: