Поскольку сегодняшние учителя слабо мотивированы (маленькие зарплаты, низкий социальный статус и пр.), со временем многие из них охладевают к своей профессии: их уроки неинтересны и оторваны от действительности. В итоге дети буквально тупеют от бесконечной зубрежки - главное, чтобы учитель остался доволен, а школа получила финансирование. Образованию не хватает нацеленности на постановку задач, на поиск решений, не хватает связи с вызовами времени - именно эти ожидания предъявляются сегодня школе.

Что еще не так с обучением детей? Слишком много скучных домашних заданий, слишком много замотанных родителей, часто разведенных: они не интересуются знаниями ребенка, не помогают ему, ориентируясь только на отметки. Во многих школах свободное время между уроками творчески никак не организовано и дети просто слоняются без дела. Кое-где отменены уроки физкультуры и ребенку некуда выплеснуть свою энергию. Ради экономии школы выводят из учебного плана лабораторные занятия, творческие кружки, вылазки на природу и, например, экскурсии в музеи истории естествознания. Из обучения уходит элемент занимательности, и дети отвлекаются на уроке, болтая в сетях и путешествуя по Интернету.

В США 30 лет назад в начальных школах обязательно были две большие перемены. Сегодня оставили только одну, а в некоторых школах вообще нет перерывов и дети не могут даже порезвиться и поиграть между уроками. В Великобритании главный школьный инспектор Майкл Уилшо выразил озабоченность, что на уроках физкультуры детей недостаточно нагружают. Многие преподаватели занижают планку, считая, что ребята не справятся, когда нагрузку, наоборот, нужно повышать. Некоторые ученики не могут выполнить упражнение до конца, потому что учитель все время останавливает их, поправляя, или переключается на другое упражнение и слишком долго объясняет задание. В итоге детям некуда выплеснуть свою неуемную энергию - остается разве что побеситься в классе. Школьные директора с большим опытом рассказывали нам, что перемена очень важна - именно на перемене вырабатывается чувство коллектива, завязывается дружба, ребята из разных социальных групп учатся находить общий язык.

Детские сады нынче перепрофилировали в некое подобие первого класса начальной школы. Но дело в том, что мозг мальчиков устроен не так, как мозг девочек, он еще не готов к интенсивным занятиям, и если ребенка заставлять, у него появится отвращение к учебе, которое сохранится и в школе. Начиная с 1980 г., как показало исследование Мичиганского университета, количество мальчиков, не желающих учиться, выросло на 71%. Такая нелюбовь к школе является одновременно причиной и следствием плохой успеваемости. Школа должна учитывать индивидуальные особенности ребенка при подаче материала, поскольку механизмы его усвоения у всех детей разные. Также необходимо учитывать гендерные, возрастные особенности и специфику преподаваемого предмета. Невозможно "причесывать всех под одну гребенку", потому что хуже всего адаптируются именно мальчики. Вот что пишет школьная учительница, участвующая в нашем опросе:

"Я 18 лет преподавала в частных школах США. Учителя - в основном женщины, и учебный процесс скорее ориентирован на девочек. Это девочки, а не мальчики, могут сидеть смирно и подолгу "закрашивать область внутри линии" и пр. Мальчикам гораздо чаще прописывают риталин и другие медикаменты - просто ради того, чтобы они могли лучше соответствовать окружению девочек. Рассуждение о гендерности как о социальном конструкте возможно и во многом правомерно, но оно лишь отвлекает от обсуждения проблем мальчиков в Америке".

Все это подтверждает статистика: при выполнении Международного сравнительного тест-задания в 2012 г. школьники США по математике заняли 36-е место, 24-е по чтению, а Британия - 25-е и 23-е места. Из стран - членов Британского содружества Канада взяла 13-е и 8-е места, Австралия - 19-е и 13-е, Новая Зеландия - 22-е и 14-е. В Финляндии, одной из самых благополучных европейских стран, детей начинают обучать по школьной программе только с семи лет, а перед этим дома с ними много занимаются родители. Раннее обучение имеет массу преимуществ, если учитываются индивидуальные различия, связанные с возрастом, полом ребенка и типом изучаемого материала. В школах Монтессори двух-трехлетним детям активно преподают не только математику, но и основы наук. Тут делается акцент на тактильных навыках ребенка, когда он может пощупать руками предметы, олицетворяющие цифры или события. Детское сознание легко справляется с такими задачами независимо от пола ребенка.

Отметка "В" приравнивается к нынешней "С", и тут уже не походить в "середнячках". Но не оттолкнула ли ребят от учебы подобная мера? Сможет ли она заставить их стараться? Очень многие наши респонденты ответили: "Нет, не заставит". В частности, 64% мальчиков до 12 лет сказали, что "такое давление со стороны школы плюс страх, что ты не справишься, приводят к тому, что ребята предпочитают плюнуть на это дело и не стараться".

Одна респондентка средних лет, имеющая сына и дочь, написала подробный комментарий на эту тему:

"Маленьким детям трудно концентрироваться. Как только у них кончается терпение, они начинают крутиться, ерзать и елозить на стуле. Им надоело, они хотят, чтобы их отпустили, потому что их сердце больше не лежит к занятиям. Чем ребенок старше, тем дольше он может концентрироваться и сидеть смирно. Если я занимаюсь с маленьким ребенком и он начинает ерзать, я уже знаю, что продолжать обучение бесполезно. Можно, конечно, надавить на него, но тогда ребенок начнет потихоньку ненавидеть занятия. Если же заставлять его постоянно, ребенок найдет на что отвлечься. Вот в компьютерные игры они могут играть сколько угодно. Но только перед экраном они "отсидят себе все места" и будут выключены из социума".

В США хорошие результаты Академического оценочного теста считаются залогом приличной успеваемости в колледже. Сегодня мальчишеские оценки SAT - самые низкие за последние 40 лет. В Великобритании почти /4 девочек имеют в свидетельстве GSCE о среднем образовании отметки от "А" до "С", но таких мальчиков менее /3. Категории экзаменуемых диверсифицированы как никогда, и прогнозируется дальнейшее ухудшение результатов, особенно среди мальчиков самых разных расовых принадлежностей. Каковы же причины этого регресса?

На сайте службы общественного вещания PBS появилась дельная статья "Что случилось со школой?", которую мы систематизировали по пунктам:

• Мальчики будут приходить в начальную школу все более реактивными, со слабыми социальными и вербальными навыками. Им сложнее, чем девочкам, долго сидеть на уроке. (На заметку: время активных игр в школе сильно урезали. Сегодня дети находятся на улице во время перемены в два раза меньше, чем в 1980-х гг. В последние годы 40,000 американских школ отменили перемены, и только в 12% штатов власти требуют, чтобы дети имели хоть какую-то передышку. Всего лишь 13,7% начальных школ проводят уроки физкультуры три раза в неделю.)

• Детей начали учить чтению уже с детского сада, но поскольку вербальное развитие у мальчиков происходит позже, они просто не готовы к таким занятиям.

• На начальном этапе школьного обучения девочки более грамотны, чем мальчики, а ведь большинство занятий связано с родным языком. Мальчикам кажется, что они не такие способные, и это их первый отрицательный опыт, связанный с заниженной самооценкой.

• Мальчикам для усвоения материала важно "все потрогать руками", но в школах такой подход не предусмотрен. Далее: девочкам больше нравится вести дневник, писать сочинения от первого лица, выдумывать красивые фразы, а мальчики предпочитают комиксы и фантастику.

• Соотношение мужчин и женщин в учительском составе меньше, чем 1 к 9. (В Великобритании - меньше, чем 1 к 5.) В начальных классах преподают в основном женщины, и у мальчиков нет перед глазами живого примера мужчины. Стоит заметить, что в старших классах ситуация с учителями-мужчинами обстоит еще хуже.

В колледже у мальчиков возникают проблемы иного рода. Покойный Клиффорд Насс, профессор Стэнфордского университета, выдающийся специалист по коммуникации, предвидел все опасности вездесущей виртуальной жизни:

"Ездишь по миру, и кругом люди одновременно занимаются кучей дел: играют в игры, просматривают почту, сидят в Facebook и т.д. В каждом кампусе можно наблюдать ребят, делающих два-три дела одновременно. И почти все считают себя великими многозадачниками. И как вы думаете, каково самое большое открытие? Ребята, вы ни на что не годитесь! Потому что многозадачники из них - никакие. Они постоянно отвлекаются, их память расфокусирована. Недавно проведенное нами исследование показало, что у таких ребят сильно хромает аналитическое мышление. Мы опасаемся, что растет поколение людей, не способное четко мыслить".

Не являются исключением и самые элитные студенты в мире - те 1,500 счастливчиков, которым удается поступить в Стэнфордский университет (ежегодное количество соискателей - 30,000). Но если даже эти ребята не способны быть многозадачниками (хотя они уверены в обратном), то что говорить о менее талантливых студентах?

Мы напрягаем свои извилины, пытаясь совершить невозможное. Возможность установить несколько мониторов, пестрящих множеством одновременно открытых программ, в сочетании с уверенностью, что мы работаем в многозадачном режиме, говорит о том, что мы отвергли интеллектуальную традицию полной концентрации на главном и приводит к тому, что мы способны запоминать все меньше информации. Библиотеки, традиционное место для уединения, чтения и пролистывания книг в тишине, когда тебя никто не отвлекает, постепенно уходят в прошлое, да и рабочий день читальных залов постепенно сокращается.

Сфокусированное внимание как путь к успеху

Еще один фактор, препятствующий сосредоточению, - это отсутствие гигиены умственного труда. На Западе родители почти не прививают это качество своим детям. Международное тестирование в рамках PISA показало, что самые сильные в математике и чтении - шанхайские школьники. С небольшим отрывом идут дети из стран Юго-Восточной Азии - Гонконга, Сингапура, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Очень серьезно относятся к учебе и китайские школьники: в этом им помогают и школа, и родители - правда, иногда с перебором (помните про мамочек-наседок?). Во Вьетнаме (8-е место по математике) половина родителей находится в постоянном контакте с учителями и контролирует успеваемость своих детей.

Восточный менталитет - "работа прежде всего" - имеет и свои минусы. В Японии, как мы уже рассказывали, это выливается в потерю интереса к сексу у семейных пар. А Китай лидирует по количеству самоубийств среди молодежи 15-34 лет. Основная причина - стресс из-за учебы, растущее социальное неравенство и проблемы с трудоустройством. Также в Южной Корее и Китае на учет берется каждый интернет- и игрозависимый подросток или юноша. В этих странах разработаны сотни программ по реабилитации, а в профилакториях, которые скорее похожи на исправительные колонии, ребят нагружают физически и помогают им нормализовать сон и питание, и все это - в целях устранения компьютерной зависимости. Очевидно, что родители со своей стороны, а общество - со своей должны выработать сбалансированные меры по гигиене умственного труда как при обучении, так и на работе, но сначала нужно вырастить из ребенка гармоничного человека. С другой стороны, в США и Великобритании многие родители слишком либеральничают со своими детьми, отчего те все время "не дотягивают" - сначала в школе, а потом и во взрослой жизни.

Закончили школу. Что дальше?

Сегодня все указывает на то, что вы гарантированно найдете работу в области STEM (наука, технология, инжиниринг и математика). Дипломов по научным и инженерным специальностям у студентов из Китая и стран ЕЭС в два раза больше, чем у американской молодежи. По данным Национального научного фонда, среди 24 самых развитых индустриальных стран США занимают всего лишь 20-е место по количеству выпускников (средний возраст - 24 года), получивших свой первый диплом по естественным и точным наукам, то есть по самым сложным профессиям.

Об это же пишет и ежемесячное издание Casey Daily Research Report: роль "интеллектуального капитала" будет возрастать не только на рынке труда, но станет приоритетным фактором развития национальных экономик. Чтобы оставаться конкурентоспособной, каждая страна должна поставить во главе угла STEM-исследования, инвестировать в цифровые технологии, электронику, биотехнологии, инжиниринг и другие передовые высокотехнологические сферы, так как все больше рабочих мест требуют наличия современных знаний. Между тем у нас большой перебор гуманитариев.

Джорджтаунский университет недавно составил список из пяти самых популярных специальностей, которые тем не менее имеют самый высокий уровень безработицы - это клиническая психология, изящные искусства, история США, библиотечное дело, военные технологии и - самая невостребованная работа - педагогическая психология. Уровень безработицы по этим специальностям - выше 10%. Уровень безработицы по STEM-специальностям - от 0 до 3%: астрофизика/астрономия - около 0%, инжиниринг в области геологии и геофизики - 0%, физические науки - 2,5%, геонауки - 3,2%, математика и компьютерные науки - 3,5%. Как психологи мы считаем, что это очень тревожная статистика.

Сфера STEM приносит больший доход. В списке из 20 самых высокооплачиваемых специальностей, которые получают выпускники колледжей, нет ни одной гуманитарной. У дипломированного гуманитария мало перспектив, но пузырь из таких выпускников продолжает раздуваться. В 2009-2010 гг. в американские колледжи поступило около 690,000 нерезидентов. Это самая высокая цифра в мире, и за десять лет она выросла на 26%. Нерезиденты собирают 2,5% степеней бакалавра, 10% степеней магистра и 33% докторских степеней, при этом 18% нерезидентов, то есть втрое больше, чем американцев, работают в области инжиниринга.

Те из наших респондентов, кто подчеркнул в анкете пункт "Американская молодежь не такая одаренная и способная, как сверстники из других развитых стран", очень точно подметили тенденцию, означающую, что тревожная лампочка уже горит, и не реагировать на этот сигнал опасности - самоубийственно. Полагаем, что молодые люди Великобритании думают так же.

Колледж. Девушки идут в гору, а парни катятся вниз

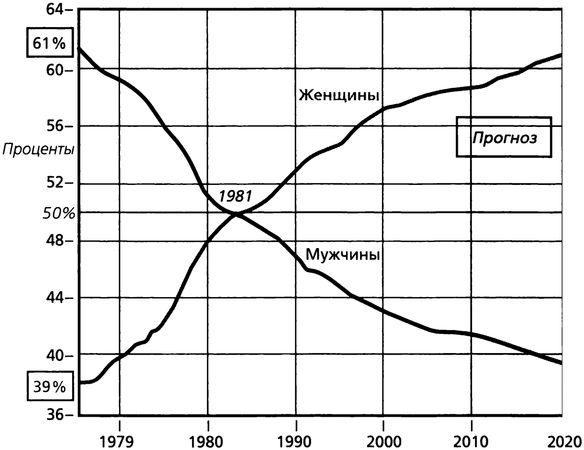

Этот график наглядно демонстрирует основной посыл нашей книги - профессиональный уровень мужчин падает, а профессиональный уровень женщин буквально парит над предыдущими поколениями.

Сравнительный график дипломированных женщин и мужчин по всем степеням за период 1966-2019 гг.

Включены степени: ассоциата, бакалавра, магистра, профессиональная, доктора.

Источник: Министерство образования США (Институт педагогических наук)

Половое просвещение и "уроки" порно

Доступность порно и недостаточность полового просвещения приводят к тому, что юноши даже не понимают, как они влипли. Их ждет масса проблем при вступлении в отношения с женщинами - ведь они совершенно не представляют как сформировалась их сексуальность "благодаря" порно. Мне доводилось общаться с парнями, которые во время интимных отношений витают в своих сексуальных фантазиях и фактически отключены от собственных телесных ощущений.

Селеста Хиршманн, врач-сексолог, сооснователь института Somatica и одноименного метода

Половое просвещение так же похоже на порно, как реальность на фантазии. В порно их предостаточно, а вот что касается просвещения - в Сети крайне мало информационных ресурсов, где человек мог бы почитать о сексе в реальной жизни. Мы не говорим, что порно - это безусловное зло, но если молодой человек постоянно смотрит его, еще не познав секса с девушкой или даже ни разу не поцеловавшись, то каким же будет его сексуальное поведение в реальности? Практически каждый помнит свою самую первую эротическую картинку, она навсегда отпечатывается в нашей памяти. Оги Огас и Сай Гэддам объясняют механизм длительного воздействия этих "эротических якорей":

"У многих мужчин устойчивые сексуальные образы формируются после единственного обнажения для полового акта... и почти все сексуальные поведенческие черты складываются в подростковом возрасте. Клинические психологи утверждают, что взрослый мужчина редко становится зависимым от визуального контента. Но если бы механизм сексуального возбуждения зависел только от физической формы, тогда фактор возраста не играл бы никакой значительной роли. Дело в том, что существуют определенное временное "окно", когда формируется визуальный сексуальный интерес - то, что нейрофизиологи считают критическим периодом".

Когда этот критический период упущен, у мужчин начинается своего рода "сексуальная анорексия", являющая следствием запойного увлечения порнофильмами. Этот термин использовали итальянские ученые, которые провели обширное исследование с охватом 28,000 молодых мужчин. Многие из респондентов пристрастились к порносайтам, начиная с 14-летнего возраста и старше, и, достигнув двадцати с лишним лет, перешли на "самое жесткое порно". Проблема усугубляется, если сексуальность данного типа развивается в отрыве от реальных половых отношений. Мужчины перестают реагировать на обычное порно, их либидо падает, и во многих случаях пропадает эрекция. Большинство респондентов нашего опроса с охватом 20,000 человек признались, что порно исказило их представление о нормальных сексуальных отношениях: во время близости с партнершей они все время прокручивали в голове сценарии из порнофильмов. Но многие женщины отказываются заниматься любовью по такому сценарию, особенно если мужчина пытается воспроизвести некоторые сценки безо всяких прелюдий и разговоров.

Конечно, половое просвещение смягчило бы подобную реакцию, если бы удалось объяснить подросткам, чего стоит ожидать от реальных сексуальных отношений. Вот что сказал нам по этому поводу один старшеклассник: