За последние два десятилетия для лечения ДП были предложены различные эндовидеохирургические методики. Бифуркационный дивертикул можно резецировать торакоскопическим путем, эпифренальный – как торако-, так и лапароскопическим (или комбинированным). В нашей стране опыт таких вмешательств невелик, и они, по сути дела, находятся в стадии освоения.

Тестовые задания для самоконтроля

Выберите правильный ответ.

1. Способы, используемые для диагностики дивертикула Ценкера:

1) непрямая ларингоскопия;

2) фиброколоноскопия;

3) фиброэзофагоскопия;

4) ультразвуковое исследование щитовидной железы;

5) рентгенография пищевода.

2. Методы лечения, которые применяются при крадиоспазме:

1) кардиодилатация;

2) эзофагокардиомиотомия;

3) бужирование пищевода;

4) лечение блокаторами кальциевых каналов (дилтиаземом);

5) резекция пищевода с одноэтапной пластикой.

3. Методы лечения, используемые при протяженных рубцовых стриктурах пищевода:

1) бужирование пищевода;

2) эзофагостомия;

3) рассечение ножек диафрагмы;

4) гастроэнтеростомия;

5) резекция пищевода с одноэтапной пластикой.

4. Состояния, которые могут являться осложнениями дивертикула пищевода:

1) кровотечение;

2) воспаление (дивертикулит);

3) развитие раковой опухоли;

4) аспирационная пневмония;

5) перфорация дивертикула с развитием медиастинита.

5. Классическая триада симптомов при кардиоспазме включает:

1) дисфагию, боли и регургитацию;

2) изжогу, дисфагию и потерю массы тела;

3) аспирацию слюны, боли за грудиной и запоры;

4) чувство тяжести за грудиной, кашель и дисфагию;

5) дисфагию, изжогу и регургитацию.

6. Виды бужирования пищевода при послеожоговых рубцовых стриктурах, которые применяются в настоящее время:

1) полыми бужами по струне-направителю;

2) ортоградное под контролем эндоскопа;

3) ортоградное "слепое";

4) ретроградное за направляющую нить;

5) ортоградное после эндоскопического рассечения короткой стриктуры.

7. Рубцовая стриктура пищеводного анастомоза может возникнуть после следующих операций:

1) гастрэктомия;

2) проксимальная резекция желудка;

3) резекция желудка по Бильрот I;

4) резекция желудка по Бильрот II;

5) резекция пищевода с одноэтапной эзофагогастропластикой.

8. Операция, являющая стандартом хирургического пособия при больших дивертикулах Цинкера:

1) инвагинация дивертикула в просвет пищевода;

2) резекция дивертикула;

3) формирование анастомоза между дном дивертикула и пищеводом;

4) резекция пищевода с одноэтапной пластикой желудочным трансплантатом;

5) резекция дивертикула в сочетании с крикофарингеальной миотомией.

9. Ситуации, при которых резекция пищевода является рациональным лечебным пособием (для пациентов с неопухолевыми заболеваниями пищевода):

1) впервые выявленный кардиоспазм II стадии;

2) перфорация пищевода при бужировании протяженной рубцовой стриктуры;

3) впервые выявленный кардиоспазм IV стадии;

4) короткая послеожоговая стриктура нижней трети пищевода;

5) обоснованное подозрение на развитие раковой опухоли в зоне длительно существующей протяженной послеожоговой стриктуры пищевода.

10. Типичными рентгенологическими симптомами кардиоспазма являются:

1) расширение пищевода;

2) затёк контрастного вещества из пищевода в дыхательные пути;

3) отсутствие газового пузыря желудка;

4) сужение просвета пищеводно-желудочного перехода;

5) расширение контура левого желудочка сердца.

11. Основным этиологическим фактором кардиоспазма является:

1) перенесенная вирусная инфекция;

2) генетический дефект;

3) тяжелая психическая травма;

4) черепно-мозговая травма;

5) этиология кардиоспазма до настоящего времени не выяснена.

12. Для дифференциальной диагностики кардиоспазма и рака пищевода наиболее информативно применение:

1) эндоскопического исследования пищевода с биопсией;

2) компьютерной томографии грудной клетки;

3) рентгенографии пищевода и желудка;

4) термографии (тепловидения);

5) сцинтиграфии пищевода.

13. Фактор, являющийся наиболее информативным на клиническом этапе дифференциальной диагностики кардиоспазма и послеожоговой рубцовой стриктуры пищевода:

1) анамнез жизни;

2) анамнез заболевания;

3) возраст больного;

4) объективное исследование;

5) пол больного.

14. Больной 57 лет перенес резекцию пищевода с одноэтапной пластикой желудочным трансплантатом по поводу рака нижнегрудного отдела пищевода T2N0M0. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 2 недели после выписки (т. е. через 1 месяц после операции) пациента стало беспокоить затруднение проглатывания твердой пищи. Со временем дисфагия прогрессировала. Наиболее вероятная причина дисфагии у больного:

1) рецидив рака;

2) пептическая стриктура пищевода;

3) кардиоспазм;

4) рубцовая стриктура пищеводно-желудочного анастомоза;

5) поражение ядер черепных нервов вследствие их сдавления метастазами рака в головной мозг.

15. Больная 24 лет была оперирована по поводу множественных ножевых ранений брюшной стенки с повреждением желудка, печени, тонкой и толстой кишки. Послеоперационное течение было тяжелым. Длительное время (около 10 дней) проводилась декомпрессия желудка назогастральным зондом, на фоне интенсивного лечения состояние пациентки стабилизировалось, однако появилась и стала быстро нарастать дисфагия. Наиболее вероятная причина данного симптома:

1) рак пищевода;

2) рак кардиального отдела желудка;

3) кардиоспазм;

4) дивертикул пищевода;

5) пептическая стриктура пищевода.

16. У больного после проксимальной резекции желудка и резекции нижней трети пищевода, выполненной по поводу кардиоэзофагеального рака, сформировалась рубцовая стриктура эзофогогастроанастомоза. Она провляется дисфагией II степени и периодическими болями за грудиной при глотании. Метод лечения, который следует избрать:

1) ортоградное бужирование анастомоза;

2) ретроградное бужирование анастомоза;

3) повторное оперативное вмешательство – резекция суженного анастомоза;

4) эндоскопическое введение кортикостероидов в зону стриктуры;

5) энтеростомия для питания.

17. Больной 38 лет 2 года назад была выполнена эзофагокардиомиотомия (операция Геллера) по поводу кардиоспазма. После операции дисфагия исчезла, однако вскоре пациентку стала беспокоить мучительная изжога. В настоящее время изжога стала несколько меньше, но опять появилась дисфагия, которая быстро прогрессирует. Наиболее вероятная причина ее появления:

1) пептическая стриктура пищевода;

2) основное заболевание (кардиоспазм);

3) рак пищевода;

4) рак кардии;

5) эпибронхиальный дивертикул пищевода.

18. Дефект мышечного слоя, через который выпячивается слизистая оболочка с подслизистой основой в процессе развития дивертикула Ценкера, локализуется:

1) на боковой (чаще левой) стенке шейного отдела пищевода;

2) на задней стенке глоточно-пищеводного перехода;

3) на передней стенке пищевода сразу под нижним констриктором глотки;

4) на боковой (чаще правой) стенке шейного отдела пищевода;

5) в нижней трети грудного отдела пищевода.

19. Количество стадий кардиоспазма, выделяемых в классификации Б. В. Петровского:

1) три;

2) четыре;

3) пять;

4) шесть;

5) две.

20. Заболевания, с которыми чаще всего проводится дифференциальная диагностика кардиоспазма:

1) карцинома пищевода, дивертикул пищевода, рак желудка с переходом на пищевод;

2) язва желудка, карцинома пищевода, неврастения;

3) доброкачественные опухоли кардии, послеожоговая стриктура пищевода, атрезия пищевода;

4) дивертикул Ценкера, пептическая стриктура пищевода, атрезия пищевода;

5) пищеводно-трахеальный свищ, инородное тело пищевода, рак глотки.

21. Классическая триада симптомов при кардиоспазме включает:

1) дисфагию, боли и регургитацию;

2) изжогу, дисфагию и потерю массы тела;

3) аспирацию слюны, боли за грудиной и запоры;

4) чувство тяжести за грудиной, кашель и дисфагию;

5) дисфагию, изжогу и регургитацию.

22. Локализация шейки дивертикула Ценкера:

1) в области глоточно-пищеводного перехода;

2) на границе шейного и верхнегрудного отделов пищевода;

3) в грудном отделе пищевода на уровне бифуркации трахеи;

4) в нижней трети грудного отдела пищевода;

5) в абдоминальном отделе пищевода.

23. У больного 44 лет много лет отмечалась изжога, периодически – боли за грудиной. Он злостный курильщик, часто употребляет крепкие алкогольные напитки. Около года назад при рентгенологическом и эндоскопическом исследовании было установлено наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. В настоящее время изжога уменьшилась, но появилось затруднение проглатывания твердой и густой пищи. Наиболее вероятный диагноз:

1) рак тела желудка;

2) пептическая стриктура пищевода;

3) кардиоспазм;

4) послеожоговая стриктура пищевода;

5) дивертикул Ценкера.

24. При выполнении операции Геллера по поводу кардиоспазма может произойти сквозное повреждение слизистой оболочки, если оно не было замечено и устранено во время операции, у больного в послеоперационном периоде может возникнуть:

1) пищеводное кровотечение;

2) рефлюкс-эзофагит;

3) гнойный плеврит;

4) медиастинит;

5) перитонит.

25. Системное заболевание соединительной ткани, нередко проявляющееся развитием рубцовой стриктуры пищевода:

1) узелковый периартериит;

2) ревматоидный артрит;

3) гранулематоз Вегенера;

4) системная склеродермия;

5) дерматомиозит;

Рекомендуемая литература

Основная

Хирургические болезни / ред. Кузин М.И. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 2002.

Дополнительная

Ванцян Э. Н., Тощаков Р. А. Лечение ожогов и рубцовых сужений пищевода. М., 1971.

Гришин И.Н., Воробей А. В., Чур Н.Н. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюксная гастроэзофагеальная болезнь. Минск, 2007.

Диагностика и лечение ожоговых сужений пищевода и желудка / Под ред. М.П. Королева. М.: Медицинское информационное агентство, 2009. 246 с.

Тамулевичюте Д. И., Витенас А. М. Болезни пищевода и кардии. М., 1986.

Черноусое А. Ф., Богополъский П. М., Курбанов Ф. С. Хирургия пищевода: Руководство для врачей. М., 2000.

Шалимов А. А., Саенко В. Ф., Шалимов С. А. Хирургия пищевода. М., 1975.

Опухоли пищевода

Анатомия и физиология пищевода

Пищевод представляет собой полую гибкую растягивающуюся мышечную трубку, соединяющую глотку с желудком. Снаружи он окружен соединительной тканью. Слизистая оболочка пищевода изнутри выстлана многослойным плоским эпителием. У взрослого человека пищевод начинается в месте перехода глотки в пищевод на уровне VI шейного позвонка, на границе нижнего края перстневидного хряща и оканчивается в месте перехода в желудок, на уровне XI грудного позвонка. Длина его в среднем 25–30 см у мужчин и 23–24 см – у женщин и зависит от длины тела.

В пищеводе имеется четыре физиологических сужения (при этом происходит уменьшение его диаметра более чем на 2/3):

1) перстневидно-глоточное (крикофарингеальное) сужение, вызванное действием нижнего сжимателя глотки и перстневидным хрящом, оно расположено приблизительно на уровне CVI и названо Киллианом "ртом" пищевода; 2) аортальное сужение находится в месте пересечения с дугой аорты (на уровне ThIV). Это сужение становится более выраженным в момент прохождения пищи и при склерозе аорты; 3) бронхиальное сужение расположено на месте пересечения пищевода с левым бронхом (на уровне ThV–VI); 4) диафрагмальное сужение – сегмент пищевода в области прохождения через диафрагмальное кольцо (на уровне ThX–XI). Рентгенологи выделяют и пятое физиологическое сужение у входа пищевода в желудок на уровне ThXI, обусловленное сфинктером кардии.

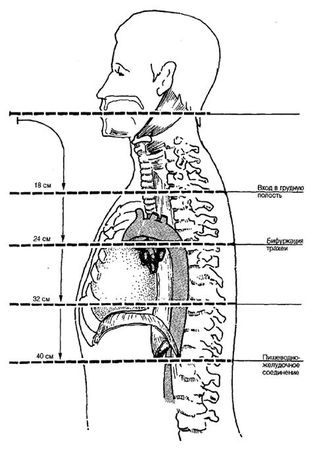

Большинство авторов делят пищевод на три отдела (рис. 39).

Рис. 39. Анатомические ориентиры деления пищевода на отделы: шейный, верхнегрудной, среднегрудной, нижнегрудной.

Шейный отдел (pars cervicalis) – расположен от нижнего края перстневидного хряща на уровне CVI до яремной вырезки на уровне ThI–II. Длина его 5–6 см. Спереди лежит трахея, сбоку проходят возвратные нервы и общие сонные артерии.

Грудной отдел (pars thoracica) – распространяется от яремной вырезки до места прохождения пищевода через пищеводное отверстие диафрагмы на уровне ThX–XI. Длина его 15–18 см. Грудной отдел пищевода, в свою очередь, состоит из трех частей. Верхняя треть располагается на уровне ThII–IV; ее длина около 5 см. Она лежит позади и левее трахеи, спереди к ней прилежат левый возвратный нерв и левая общая сонная артерия (a. carotis communis), сзади – позвоночный столб, справа – медиастинальная плевра. Средняя треть лежит на уровне ThV–VII; ее длина около 5–7 см. В этой части к пищеводу спереди и слева прилежит дуга аорты, несколько ниже – бифуркация трахеи и левый бронх; сзади лежит грудной проток; слева и несколько кзади к пищеводу примыкает нисходящая часть аорты, справа – правый блуждающий нерв, спереди и сзади – непарная вена (v. azygos). Нижняя треть пищевода располагается от верхнего края ThVIII до диафрагмы и имеет длину 6–7 см. Сзади и справа лежит аорта, спереди – перикард и левый блуждающий нерв, справа – правый блуждающий нерв, который внизу смещается на заднюю поверхность, несколько кзади лежит непарная вена (v. azygos); слева – левая медиастинальная плевра.

Брюшной отдел (pars abdominalis) – продолжается от пищеводного отверстия диафрагмы до места перехода пищевода в желудок. Длина его – 1–3 см. В этой части пищевод покрыт брюшиной по бокам и спереди. Передняя и правая поверхности соприкасаются с печенью, слева – со сводом желудка, а иногда с верхним полюсом селезенки.

В стенке пищевода различают три слоя: слизистую оболочку, подслизистый и мышечный слои; серозной оболочки у пищевода нет, за исключением его абдоминального отдела.

Слизистая оболочка пищевода выстлана многослойным плоским эпителием, который не ороговевает, но легко слущивается и восстанавливается.

Подслизистая основа толстая и рыхлая, содержит богатые венозное, артериальное, лимфатическое и нервное сплетения.

Мышечная оболочка в верхней трети пищевода состоит из поперечнополосатых волокон, а остальная часть образована гладкими мышцами. Мышцы состоят из двух слоев: внутреннего – циркулярного и наружного – продольного. Внутренний кольцевой слой формирует три незначительных утолщения, выполняющих роль сфинктеров. Верхний (глоточно-пищеводный) сфинктер находится против перстневидного хряща гортани, нижний (диафрагмальный) – в области диафрагмального сужения, средний – на уровне бифуркации трахеи. Главной особенностью циркулярных пучков этих отделов является способность длительно сокращаться на этом участке, что обеспечивается особенностью иннервации. Глоточно-пищеводный сфинктер предохраняет от ретроградного забрасывания пищи в глотку, а перстнеглоточная мышца препятствует поступлению в желудок воздуха при дыхании – "воздухозаградительный сфинктер".

Адвентиция – наружная соединительнотканная оболочка, в которой залегают нервное и венозное сплетения пищевода. Покрывает шейный и грудной отделы; брюшной отдел покрыт висцеральным листком брюшины.

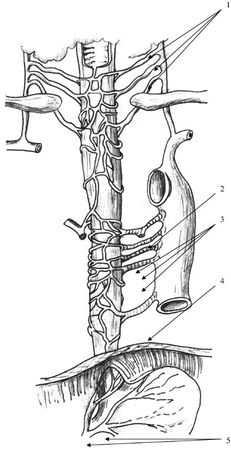

Кровоснабжение пищевода. Пищевод на разном уровне имеет различные источники кровоснабжения. Шейный отдел пищевода снабжается ветвями нижней щитовидной и отчасти левой подключичной артерий и щитошейного ствола. Грудной отдел пищевода снабжается кровью из разных источников в зависимости от уровня. Выше дуги аорты – получает кровь за счет терминальных веточек левой подключичной артерии и щитошейного ствола, а также за счет нижних веточек от нижней щитовидной артерии и восходящей ветви бронхиальной артерии.

Кровоснабжение верхнегрудного отдела пищевода наименее выражено.

Среднегрудной отдел пищевода кровоснабжается из бронхиальных, межреберных артерий и грудной аорты. Нижнегрудной отдел пищевода получает кровь за счет пищеводных ветвей, отходящих непосредственно от нисходящей аорты (от 3 до 8 веточек), наиболее мощная из них нижняя, расположенная на уровне ThVIII (артерия Говелака), а также иногда – от межреберных артерий.

Рис. 40. Артериальное кровоснабжение пищевода: 1 – пищеводные ветви нижних щитовидных артерий; 2 – пищеводные ветви бронхиальных артерий; 3 – собственные пищеводные артерии; 4 – нижняя пищеводная артерия; 5 – пищеводные ветви левой желудочной артерии

Кровоснабжение брюшного отдела пищевода обеспечивается главным образом за счет эзофагофундальных ветвей, идущих от левой желудочной и левой нижнедиафрагмальной артерии (рис. 40)

Интрамуральная сосудистая сеть наиболее развита в подслизистой оболочке, в которой артериальное сплетение питает слизистую и мышечную оболочки. Кровь оттекает по венулам в довольно сложное по строению венозное сплетение, основным коллектором которого является центральное подслизистое сплетение, лежащее рядом с артериальным. Главными венозными магистралями в шейном отделе служат щитовидные и бронхиальные, в грудном – парные и непарные вены (система верхней полой вены), в брюшном – вены желудка и печени (система воротной вены). Таким образом, вены грудного и брюшного отдела создают важный в клинической практике портокавалъный анастомоз.

Лимфатическая система пищевода образована двумя группами лимфатических сосудов: основной сети – в подслизистом слое и второстепенной сети – в мышечном слое, которая хоть относительно и независима, но частично соединяется с подслизистой сетью.

Для лимфатической системы пищевода характерна продольная ориентация, т. е. отток лимфы или вверх в сторону глотки или вниз в сторону желудка. В связи с этим метастазы при раке пищевода сначала распространяются интрамурально и лишь позднее обнаруживаются в регионарных лимфатических узлах. Иногда лимфатические сосуды открываются прямо в грудной проток, что следует учитывать при диагностике и хирургическом лечении рака.

В основной лимфатической сети в подслизистом слое лимфатические сосуды идут как в направлении ближайших регионарных лимфатических узлов, прободая при этом мышечный слой, так и продольно, по ходу пищевода. При этом лимфоотток в продольных лимфатических сосудах в верхних 2/3 пищевода идет в направлении вверх, а в нижней трети пищевода – вниз. Этим объясняется метастазирование не только в ближайшие, но и в отдаленные лимфатические узлы.