В работе представлен современный взгляд на нарушения теплового баланса у новорожденных детей. Описаны этиология, патогенез, клиника, основные методы лечения гипотермии и гипертермии у младенцев.

Содержание:

Дмитрий Олегович Иванов - Нарушения теплового баланса у новорожденных детей 1

Список сокращений_ 1

Введение_ 1

Глава 1 Исторические аспекты применения тепловых методов лечения у детей 1

Глава 2 Теплорегуляция у новорожденных 5

2.1. Общие вопросы теплорегуляции 6

2.2. Особенности терморегуляция у новорожденных 9

2.3. Нормальные показатели температуры у новорожденных детей 11

Глава 3 Гипотермия у новорожденных 14

3.1. Критерии 14

3.2. Частота 14

3.3. Патогенез гипотермии у новорожденных 16

3.4. Клиника гипотермии у новорожденных 16

3.5. Профилактика гипотермии 17

3.6. Способы поддержания теплового баланса у новорожденных 18

3.7. Терапия холодового стресса у новорожденных 19

Глава 4 Гипертермия (перегревание) у новорожденных 19

4.1. Критерии 21

4.2. Частота 21

4.3. Этиология 21

4.4. Патогенез 21

4.5 Профилактика и лечение 22

Заключение_ 23

Список литературы_ 23

Приложения 28

Приложение 1 Реанимация детей при рождении (Европейский консенсус по реанимации, 2010) 28

Приложение 2 Стратегия определения смерти мозга у младенцев и детей 32

Приложение 3 Клинический протокол ведения новорожденных детей гестационного возраста 35 недель и более, перенесших тяжелую сочетанную и интранатальную асфиксию с использованием системной пассивной гипотермии для защиты мозга новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией (ГИЭ) 38

Дмитрий Олегович Иванов

Нарушения теплового баланса у новорожденных детей

Контактная информация:

Иванов Дмитрий Олегович, доктор медицинских наук, директор Института перинатологии и педиатрии ФГБУ "ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова" Минздравсоцразвития России. 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2. E-mail: doivanoy@yandex.ru.

Disorders of thermal balance in newborn children D. O. Ivanov

The issue reflects modern points of view on thermal balance disorders in newborn children. The etiology, pathogenesis, clinic, the basic methods of treatment of hypothermia and hyperthermia at babies are described.

Автор выражает искреннюю благодарность всем врачам-неонатологам, работающим в ФГБУ "Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова" за их нелегкий труд. Особую благодарность хочется выразить:

Ю. В. Петренко – за обсуждение проблем, затронутых в данной книге;

О. Г. Сороке и Е. Н. Майровой – за техническую помощь;

О. О. Шемякиной – за помощь в работе над некоторыми литературными источниками.

Список сокращений_

ААП – Американская академия педиатрии

АД – артериальное давление

БАВ – биологически активные вещества

БЛД – бронхолегочная дисплазия

ВЖК – внутрижелудочковое кровоизлияние

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ВчИВЛ – высокочастотная искусственная вентиляция легких

ВПР – врожденные пороки развития

ВПС – врожденные пороки сердца

ВУИ – внутриутробная инфекция

ГБН – гемолитическая болезнь новорожденного

ДН – дыхательная недостаточность

ЗВУР – задержка внутриутробного развития

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ИЛ – интерлейкин

НБ – непрямой билирубин

ОАП – открытый артериальный проток

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии

ОРИТН – отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

ПОЛ – перекисное окисление липидов

СДР – синдром дыхательных расстройств

ССН – сердечно-сосудистая недостаточность

ФНО – фактор некроза опухолей

ЦНС – центральная нервная система

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация

ЭНМТ – экстремально низкая масса тела

ЭЭГ – электроэнцефалограмма

ЯНЭК – язвенно-некротический энтероколит

Введение_

Смерть есть разложение, происходящее от недостатка теплоты: все живое содержит в себе теплоту, все умирающее лишено ее.

Аристотель (384–322 до н. э.), О дыхании

Интересно, что на протяжении всей истории медицины вопросы теплообразования и теплорегуляцпи волновали врачей. Так, Гиппократ (460 год до н. э.) за причину жизни считал "прирожденную теплоту, которую приготавливает сердце в себе, а затем с кровью рассылает всем частям тела".

Уже в первом вышедшем в мире руководстве по интенсивной терапии у детей В. Salge (1912) отмечал, что для новорожденного опасны как гипотермия, так и гипертермия. Но, возможно, нарушения теплового баланса, особенно у младенцев, остались в прошлом? Когда не было современных методов обогрева и контроля за температурой тела, рассмотренных нами ниже? По нашему мнению, это не так. И проблема нарушений теплового баланса у детей, в том числе и новорожденных, не потеряла своей актуальности за прошедшие 100 лет. Насколько нам удалось осветить проблемы, связанные с нарушениями теплового баланса у новорожденных детей и показать их значимость в современной неонатальной медицине судить читателю.

Глава 1 Исторические аспекты применения тепловых методов лечения у детей

Обсуждая нарушения теплового баланса и, в частности гипотермию, хорошо видно сколько ошибочных представлений может быть даже по такому, казалось бы простому, вопросу. А что говорить о более сложных медицинских технологиях, для доказательства эффективности которых требуются значительные финансовые и временные затраты. Поэтому, по нашим представлениям, любая категоричность типа "так делают во всем мире, развитых странах и т. д.", касающаяся относительно новых методов в медицине, особенно лечения, обманчива и опасна.

На наш взгляд, врач, внедряя и/или оценивая любой метод, даже кажущийся безопасным и высокоэффективным, должен возвращаться к канонам классической медицины, сформулированным Гиппократом: "Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоропреходящ, опыт обманчив, суждение трудно".

Использование температурных факторов, прежде всего холодовых, в медицинской практике имеет давнюю историю. Как сообщают Breathnach С. S., Moynihan J. В. (2009), холодным декабрьским днем 1650 года 22-летняя A. Greene была повешена в Оксфорде. Через полчаса после повешения, ее вынули из петли, и у нее обнаружились признаки жизни. A. Greene оказали "реанимационные" мероприятия и она осталась жива. В последующие несколько дней за паиценткой наблюдали и лечили известные английские врачи: W. Petty (1623–1687), Т. Willis (1621–1675), R. Bathurst (1620–1674), Н. Clerke (1622–1687), описавшие в последующем этот случай. Считают, что именно влияние холода сохранило этой женщине жизнь.

Несколько позже, благоприятное воздействие холода, а именно холодной воды для стимуляции дыхания, было описано у новорожденного ребенка. John Floyer в 1697 году сообщает о ребенке, родившемся без дыхания. Вероятно, исходя из сегодняшних представлений, новорожденный родился в состоянии интранатальной асфиксии. Доктор сразу же поместил младенца в бадью с холодной водой. Ребенок выжил и был назван в честь врача Гордоном (цит. Wyatt J. S. et al., 1997).

Тем не менее, впервые, по крайней мере судя по доступной нам литературе, научное наблюдение о влиянии холода на организм млекопитающего осуществил русский анатом Александр Петрович Вальтер, ученик Н. И. Пирогова. В 1862 году в Киеве на втором съезде естествоиспытателей он выступил с докладом "Предварительные исследования действия холода на животный организм". В своем докладе А. П. Вальтер отметил следующее: "…Из наблюдений, деланных над кроликами, оказывается: если понизить температуру животного до +20 °C, то оно приходит в состояние, при котором хотя и существуют произвольные движения, рефлексивные отправления и сознательное чувство, но оно делается совершенно расслабленным, лежит почти неподвижно, дыхание слабое, сокращения сердца медленны; если температура окружающей среды ниже, то животное, оставленное самому себе, продолжает охлаждаться и умирает…". Не правда ли, насколько это описание напоминает ту клиническую картину, которую мы видим у новорожденных детей, когда они значительно охлаждены. Александр Петрович также показал, что охлаждение приводит к уменьшению кровотечения из сосудов, например, при проведении вивисекции. То есть он открыл влияние охлаждения на сократительную способность сосудов, а, соответственно, на гемодинамику. Можно сказать, что те патогенетические механизмы, на которые в настоящее время опираются при проведении церебральной гипотермии у новорожденных, впервые были описаны именно А. П. Вальтером.

После опубликования результатов указанных исследований, изучением влияния гипотермии занимались тысячи ученых из разных стран. Продолжают изучать это влияние и в настоящее время и не только на человеческий организм. Так, Mujahid A., Furuse М. (2009) опубликовали большую работу, посвященную поведенческим реакциям у птиц при гипотермии. И это не случайно. Оказалось, что "температурные" реакции очень сильно коррелируют с поведенческими, по крайней мере, у животных (Schneider S. М, Lickliter R., 2010). А, учитывая, что тепловой баланс отражает обмен, то, вслед за И. М. Воронцовым (2001), можно с уверенностью утверждать, что "поведенческие реакции" у ребенка отражают его рост и развитие, "зеркалом" которых является тепловой обмен.

Еще несколько слов о нашем великом соотечественнике А. П. Вальтере. Через год после окончания Дерптского Университета в 1842 году, продолжая обучение в Вене у знаменитого физиолога Карла Рокитанского, А. П. Вальтер установил, что раздражение симпатических нервов у лягушек приводит к сужению просвета кровеносных сосудов, а их блокада, напротив, к расширению. По сути, это являлось открытием регулирующего влияния симпатической нервной системы на тонус кровеносных сосудов. Заметим, практически на 20 лет раньше до аналогичного независимого открытия Клода Бернара. Можно назвать это способностью к научному предвиденью и гениальным открытиям (Иванов Д. О. и соавт., 2011). Но это только одна сторона личности этого замечательного ученого. Еще одна сторона явственно проявляется в его сочинениях и, как это не парадоксально, в завещании. А именно – патриотическая. Сравнивая родную землю и различные состояния человеческого организма, он писал: "Громадно влияние Родины на человека. Тело наше состоит из еды, которую мы потребляем и которая произрастает на том же грунте, на котором мы и живем. Поэтому кровь наша, мы сами, вся наша сущность и внутренности берут свое начало от того же родного грунта, связаны с ним всем своим естеством не хуже, чем дерево связано с землею. Потому нам так дорога Отчизна, поэтому мы ее так любим, потому кровь наша так охотно проливается на Родину" (Маринжа Д., 2009). В своем завещании А. П. Вальтер, обращаясь к сыновьям с извинениями за то, что не оставляет им материальных благ, и назиданием честно и преданно служить родине, просит их (а умер он в Варшаве): "Желаю быть похороненным на русской земле, рядом с родным Киевским университетом". Эту его просьбу они выполнили…

Считаем необходимым привести портрет нашего выдающегося соотечественника (рис. 1).

Патологоанатом А. М. Афанасьев в 1877 г., через 15 лет после исследования А. П. Вальтера, провел ряд экспериментов. В результате их проведения он отметил, что после охлаждения у экспериментальных животных выявляется наличие дистрофических изменений во внутренних органах. Достаточно часто и сейчас патологоанатомы, по крайней мере в Санкт-Петербурге, обнаруживают указанные изменения у больных, к сожалению, погибших детей. Правда, чаще всего врачи трактуют эти изменения не как влияние гипотермии, а как воздействие инфекционного фактора, как правило, сепсиса. Хотя возможно, что у части больных это влияние именно температурного стрессора.

Рис. 1. Вальтер Александр Петрович (1817–1889)

В 1901 году известный французский акушер Пьер Буден (Pierre-Constant Budin, 1846–1907) в серии работ доказал значительную роль охлаждения детей (особенно недоношенных) сразу после рождения, как причины повышенной неонатальной заболеваемости и смертности. Им было установлено, что если ректальная температура у детей с массой тела менее 2000 г снижается ниже 32 °C, то неонатальная смертность составляет 98 %, если колеблется между 32 °C и 35 °C – 90 %, но если она выше 35 °C, то смертность, независимо от формы патологии, составляет 23 % (цит. по Шабалову Н. П., 2009). Заметим, что кроме этих широко известных научных работ, П. Буден являлся выдающимся акушером и организаторов здравоохранения. Именем его назван один из акушерских приемов, он написал классическое руководство по акушерству и т. д. Он также один из первых в мире стал обращать внимание общества на смертность новорожденных детей, в частности, в 1902 году в Париже основал "Лигу для борьбы с детской смертностью".

К сожалению, до 50–60 годов XX века, особенно у доношенных детей, и, как это в настоящее время ни покажется странным, особенно за рубежом (мы уж настолько привыкли, а некоторые возвели это в ранг истины, что "у них" лучше), совсем небольшое значение придавали вопросам температурного контроля и защиты у новорожденных. С другой стороны, отметим, что русские педиатры М. С. Маслов, А. Ф. Тур, Г. Н. Сперанский и другие всегда подчеркивали, что согревание ребенка является непременным условием ухода за ним. Так, М. С. Маслов указывал: "Выращивание недоносков представляет чрезвычайно трудную задачу. Основные задачи ухода сводятся к трем моментам: усиленному их кормлению, предохранению от охлаждения и защите от инфекций. Каждая из этих задач встречает на пути большие препятствия".

Напротив, за рубежом, преимущественно во Франции, Ливане, США и некоторых других странах, начиная с начала 50 годов XX века проводилось широкомасштабное применение тотальной гипотермии у детей. Т. Boreau et al. в 1953 году описали ряд попыток лечения недоношенных детей гипотермией. Первая попытка применить искусственное охлаждение была сделана ими в 1951 году у недоношенного ребенка с гипербилирубинемией, развившейся в результате ГБН. Ребенок погиб через 20 часов.

М. Lacome et al. в 1954 году изучали влияние тотальной гипотермии у 29 недоношенных детей с аноксией, гемолитической желтухой, пневмонией и т. д. Большинство детей погибли в процессе переохлаждения от различных нарушений кровообращения. В 1958 году J. Miller из Нового Орлеана провел исследование, включившее 10 новорожденных детей, родившихся с оценкой по шкале В. Апгар менее одного балла на первой минуте жизни. Обычные реанимационные методы, доступные в то время, не увенчались успехом. Тогда этих детей погружали в специально сконструированную ванну с холодной водой и охлаждали до температуры 27 °C. В результате этих лечебных мероприятий 1 ребенок погиб, а 9 – выжили. Были и другие попытки лечения тотальным охлаждением детей в разных странах, в большинстве своем не приведшие к положительным результатам (Wyatt J. S. et al., 1997).

Анализ этих и других, не приведенных нами, научных работ позволил Н. Н. Сиротинину в 1959 году предостеречь: "Материалы, касающиеся влияния гипотермии на течение детских заболеваний, в том числе недоношенности, несомненно, недостаточны; на их основании трудно судить о правомерности применения способа гибернотерапии в педиатрической клинике. Все это дает основание для осторожного выбора средств, в частности гипотермии, далеко не физиологического способа лечения". К сожалению, как это часто бывает в нашей стране, это мнение не было в значительной степени оценено. С другой стороны, это также понятно, поскольку гипотермия у больных при кардиохирургических вмешательствах (а также в некоторых других областях медицины, например трансплантации почки) применялась с больших успехом. И за ее применение ратовали выдающиеся ученые: Е. Н. Мешалкин, А. П. Колесов, И. Р. Петров и другие. Но, как известно, "ребенок – это не взрослый в миниатюре" и нельзя методы лечения, даже с успехом применяющиеся у взрослых больных, механистически, без всесторонней оценки и анализа, переносить на новорожденных детей.

В 60–70 годах прошлого века в некоторых стационарах стали внедряться методы гипотермии, в частности церебральной, для лечения новорожденных (А. В. Чебуркин, 1962; В. Ф. Матвеева и соавт., 1965).

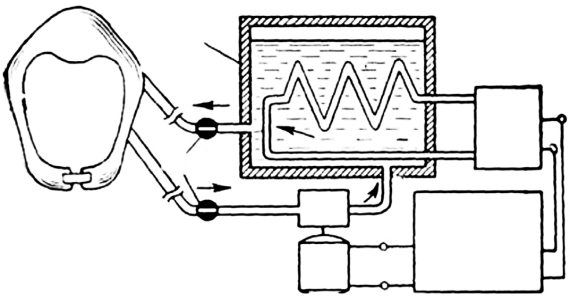

Рис. 2. Схема аппарата для искусственной гипотермии "Холод-2Ф"

1 – охлаждающее приспособление для головы; 2 – краны; 3 – бак-теплообменник;

4 – холодильный агрегат; 5 – электронный блок; 6 – насос; 7-электрический двигатель; стрелками указано направление движения охлаждающей жидкости