Поскольку сам Дракула неохотно покидал свои владения, опасаясь засады или еще каких напастей, то в Ватикан поехал его двоюродный брат. Ему папа и передал огромную по тем временам сумму с наказом собрать войско, победить неверных и водрузить над Иерусалимом католический крест.

И кто знает, быть может, наказ этот был бы исполнен – Влад был хорошим полководцем и люто ненавидел неверных. Однако братец, заполучив сумму, решил деньги никому не отдавать. А вернувшись домой, сплел некую историю, благодаря которой сумел низвергнуть Влада и заключить его в крепость.

Как и всякий негодяй, обманом узурпировавший власть, он стал искать себе оправдание. Он снова стал платить дань туркам, а в 1464 году повелел выпустить книгу, в которой описал, каким жутким злодеем был Влад Дракула. Книга вышла с натуралистическими иллюстрациями, произведшими весьма большое впечатление на современников.

Влад тем временем скончался в заточении и не мог уже выступить в собственное оправдание. Его похоронили и… забыли.

Но двоюродный братец сыграл злую шутку над самим собой. Благодаря его стараниям книги с описанием злодейств Дракулы разошлись по всей Европе. И одна из них спустя триста лет, уже в конце XIX века, попалась на глаза литератору Брему Стокеру.

Оттолкнувшись от сего сочинения, литератор вообще пустился во все тяжкие и превратил воина в вампира. Впрочем, литературный герой, как это ни странно звучит, сумел отомстить за своего прототипа. Появившись на свет под пером Стокера, он затем зажил собственной жизнью, затмив своей персоной писателя, так, по существу, и оставшегося безвестным.

Литературные критики и сегодня не могут толком сказать, в чем сила персонажа. Роман сам по себе никак нельзя назвать выдающимся произведением мировой литературы. Быть может, тогда все дело в теме. Стокер, сам того не подозревая, подлил масла в огонь давнего спора о вампирах?

Очень многие верили в реальность существования подобных кровососов. Особенно сильна была такая вера в Средние века, однако кое-что осталось и на долю прошлого и нашего столетий. Например, в 50-е годы ХХ века на весь мир прошумел процесс над Джоном Хильком – лондонским вампиром. Перед тем как его повесили, он оставил записки, в которых описал чувство опьянения при насыщении свежей человеческой кровью, которую он высасывал из раны на горле жертвы.

"Теперь я верю не в бога, а в высшую силу, которая заставляет меня действовать и таинственно управляет нашей судьбой, не помышляя о добре и зле, – писал он. – Я рассказал о том, как она толкала меня на умерщвление людей, как насылала на меня ужасную жажду крови. Мне, кто любил людей, кто старался утешить самых маленьких и слабых, приказано было убивать и пить их кровь. Девять убийств, совершенных мной, должны найти объяснение за пределами этого мира. Неужели они попросту бессмысленны? Неужели они лишь сон безумца, полный шума и ярости, как говорил Шекспир…"

Интересно, что человек достаточно образованный, Хильк тем не менее и словом не упоминает своих предшественников – средневековых вампиров, хотя действовал в точности так, как это описано в средневековых хрониках.

Исследователь из Германии Виктор Белес полагает, что вампиризм как явление достаточно точно описано в книге Стокера. Вот это-то как раз и способствовало популярности романа, отделению персонажа от писателя. "По мифологическим источникам, вампир – покойник, тело которого не разлагается и который по ночам выходит из своей могилы, находит себе жертву и высасывает из нее кровь. Причем жертва после этого сама становится вампиром, – говорит Белес. – Часто вампир может быть и оборотнем: он умеет превращаться в огромную летучую мышь. И эти существа, как полагают биологи, действительно являются кровососами, вампирами".

Есть и еще одна причина такого воспоминания. Некогда, по словам Виктора Белеса, наши предки ни одно серьезное дело не начинали, не принеся жертвы, не окропив землю ее кровью. Даже в наши дни священники дают по праздникам пригубить красное вино, называя его кровью Христовой. С кровью связывали саму жизнь. Пока кровь течет в жилах, человек живет. Если она остановилась, застыла – приходит смерть, то состояние, которого панически боится всякое живое существо. Именно в крови, по верованиям многих народов, обитает душа.

Прекратить ночную деятельность вампира можно, вбив в его тело осиновый кол. Отгоняют же вампиров колокольным звоном, распятием, а также запахом чеснока. Не выносит он и яркого света. Опознать вампира весьма просто хотя бы потому, что он, как всякий оборотень, не отбрасывает тени.

Герой Стокера оказался столь живучим, так как он соответствовал мифологическим, народным представлениям о вампирах. Стокеровский Дракула всколыхнул целый пласт потаенной культуры, вернул многих к древним корням. Человечество как бы снова ударилось в детство, а кто не помнит, как любил в те времена послушать на ночь страшную историю, после которой хотелось залезть под одеяло, укрыться им с головой?..

Впрочем, в немалой степени успеху книги способствовала и вторая профессия Стокера (он был театральным антрепренером), а также его многолетняя дружба со знаменитым актером того времени Ирвингом. С него, по всей вероятности, и была срисована наружность Дракулы. Ирвинг был высоким, худым. Кроме того, у него была своя манера играть театральных злодеев – его глаза при этом обладали прямо-таки магическим блеском, неотразимо действовавшим на женщин.

Успеху способствовала и новая форма романа – он построен по правилам детектива: читатель глотает страницу за страницей, стараясь побыстрее узнать, что же произошло дальше. Более того, как отмечают современные исследователи, Дракула был, пожалуй, Джеймсом Бондом своего времени. В книге упоминаются практически все технические достижения второй половины прошлого века – телеграф, курьерские поезда, дневники, записанные на валик фонографа, и даже портативная пишущая машинка, которую герои берут с собой в купе экспресса.

Однако по-настоящему знаменитым Дракулу сделало кино. С самого своего рождения оно возвращалось к данному персонажу множество раз, показывая его в ужасающей силе наглядности. Театрал Стокер оказался на редкость кинематографичен. Дракула – идеальный персонаж фильмов ужасов. К нему будут возвращаться до тех пор, пока не пройдет мода на нынешние страхи. А это, вероятно, произойдет еще не скоро…

Что же касается самой сути вампиризма, то им, опять-таки как дымовой завесой, прикрываются просто изверги-людоеды, которым по нраву вкус человеческой крови. Самих же вампиров нет и быть не может. И знаете почему? Их существованию препятствует, как ни странно, математика. В самом деле, согласно каноническому описанию, вампиры – это бессмертные существа из бренной плоти, обладающие сверхъестественными способностями и физической силой, которая во много раз превосходит силу человека. Вампиры периодически пьют кровь своих жертв, поддерживая тем самым в себе вечную жизнь.

Укушенный вампиром человек либо умирает, либо сам превращается в вампира. Чтобы стать вампиром, жертва должна, в свою очередь, вкусить крови вампира. Этот процесс, называемый Высвобождением (Embrace), приводит к мистической трансформации человека в вампира. Такие люди сразу же обретают вечную жизнь, но взамен они обречены на постоянную "жажду крови", которая продлит их существование.

Исходя из всего этого, зададимся таким вопросом: "А что было бы с человечеством, если бы вампиры существовали на самом деле?"

Судя по историческим хроникам, вампиры появились на нашей планете где-то в XV веке, а то и того раньше. Если бы они только умерщвляли своих жертв, то в результате неустанной охоты за ними, за 500 лет все вампиры все же нашли бы свою смерть от осинового кола или серебряной пули.

Стало быть, волей-неволей вампиры вынуждены пополнять свои ряды, обращая в вампиров свои жертвы. Но если это так, прикиньте-ка, каким должно быть "потомство" хотя бы одного вампира за те же 500 лет, если он регулярно кого-то кусал хотя бы раз в 1–2 месяца… По моим подсчетам получается, что если не все люди, то подавляющее их число должно к настоящему времени уже превратиться в вампиров, боящихся солнечного света. Так вы случайно не вампир, читатель?

Как течет кровь, или Круг Уильяма Гарвея

Уильям (или Вильям) Гарвей – английский врач, которого наш знаменитый академик И.П. Павлов называл отцом физиологии. Он говорил, что Гарвей подсмотрел одну из важнейших функций организма – кровообращение.

Сам будущий отец-основатель современных физиологии и эмбриологии родился 1 апреля 1578 года в Фолкстоуне, графство Кент, в семье преуспевающего купца. Старший сын и главный наследник, он, в отличие от братьев, оказался равнодушен к ценам на шелк и тяготился беседами с капитанами зафрахтованных шхун. Он с радостью поменял эти занятия на обучение сначала в Кентерберийском колледже, а затем в университете Кембриджа. По окончании курса он уехал совершенствоваться сначала во Францию, потом в Германию. А в 1598 году он оказался в Италии, где в Падуанском университете слушал лекции знаменитого анатома Фабрицио д’Аквапенденте.

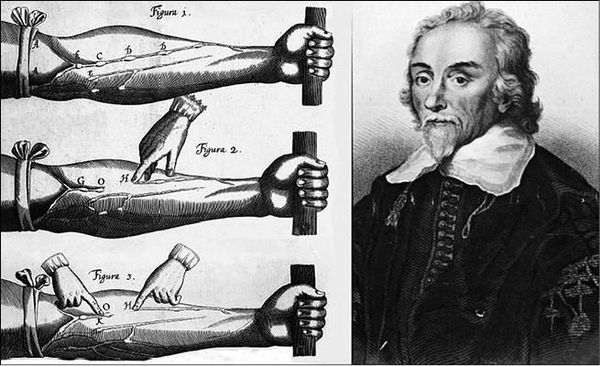

Врач Уильям Гарвей открыл одну из важнейших функций организма – кровообращение

Ученый рассказал, что открыл в венах особые клапаны. Правда, он не понял их значения, а Гарвей задумался. И стал проводить эксперименты, чтобы понять их значение. В одном из опытов над собакой он перевязал ей шнурком обе ноги. Ниже перевязок ноги начали отекать, а вены набухать. Когда набухшая вена на одной ноге была надрезана, из пореза закапала густая темная кровь. Затем вена была надрезана на другой ноге, но выше перевязки. Из пореза не вытекло ни одной капли крови. Ясно, что ниже перевязки вена переполнена кровью, а над перевязкой крови в ней нет. Что могло это означать? То, что кровь движется по венам лишь в одном направлении.

Отметив этот факт, Гарвей занялся другими делами. В 26 лет пора было подумать и о женитьбе. Его невестой стала скромная, серьезная девушка Елизабет Браун. Ее отец доктор Ланселот Браун был врачом королевы Елизаветы, а после ее смерти – Иакова I. Браун ходатайствует за зятя в получении им места врача в Тауэре. Однако несмотря на авторитетную поддержку, Гарвею было отказано.

Тогда в феврале 1609 года он поступает в Лондонскую больницу Св. Варфоломея. Свыше тридцати лет проработал Гарвей в этой больнице, пройдя все посты от младшего до главного врача. Кроме того, со временем он обзаводится обширной частной практикой.

В отличие от большинства врачей того времени, он не любил сложных многоэтажных рецептов. Гарвей, подобно Гиппократу, основные надежды возлагал на силы природы, стремился создать гигиенические условия для больного, обеспечить правильное питание, назначал ванны. Рецепты его были просты и содержали только основные действующие средства.

Успехи в лечении привлекают к врачу все больше пациентов, в том числе из самых знатных семейств. У него лечится даже знаменитый философ Фрэнсис Бэкон, человек по характеру раздражительный, меланхоличный и истеричный. К Гарвею и его методам лечения он отнесся настолько благосклонно, что даже рекомендовал своего медика в качестве "чрезвычайного врача" королю Якову І. Уважение к Гарвею наследует и молодой Карл І. В 1625 году Гарвей становится почетным медиком при его дворе.

Казалось, чего еще желать? Есть семья, сделана прекрасная карьера… Но Гарвей продолжает свои изыскания, начатые еще в юности. Он ставит эксперименты на кошках, собаках и телятах. Препарирует ученый и трупы людей; запрещение вскрывать трупы наконец-таки снято. И всякий раз он рассматривал вены и артерии, разрезал сердце, изучал желудочки и предсердия. С каждым годом Гарвей все лучше и лучше разбирался в сети кровеносных сосудов, строение сердца перестало быть для него загадкой.

В 1616 году ему предложили кафедру анатомии и хирургии в коллегии врачей. Здесь во время одной из лекций Гарвей впервые публично высказал убеждение, что кровь в организме непрерывно циркулирует и что центральной точкой кровообращения является сердце. Таким образом, Гарвей подверг сомнению теорию Галена, который полагал, что центром кровообращения является печень.

Начались споры; научный мир поделился на сторонников Галена и Гарвея. Сам же исследователь все продолжает свои опыты и наблюдения. Лишь в 1628 году, когда Гарвею исполнилось уже пятьдесят лет, не дома, в Англии, а в далеком Франкфурте выходит его "Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных".

Тоненькая книжонка – 72 страницы – подвела результаты тридцатилетних опытов, наблюдений, вскрытий и раздумий. Гарвей считал, что сердце – это мощный мышечный мешок, разделенный на несколько камер. Оно действует как насос, нагнетающий кровь в сосуды (артерии). Толчки сердца – это последовательные сокращения его отделов: предсердий, желудочков, это внешние признаки работы "насоса". Кровь движется по кругам, все время возвращаясь в сердце, и этих кругов два. В большом круге кровь движется от сердца к голове, к поверхности тела, ко всем его органам. В малом круге кровь движется между сердцем и легкими. Воздуха в сосудах нет, они наполнены кровью.

Как попадает кровь из артерий в вены, Гарвей не знал – без микроскопа путь крови в капиллярах не проследишь. Капилляры открыл итальянский ученый Мальпиги в 1661 году, через 4 года после смерти Гарвея. Но для Гарвея было ясно, что переход крови из артерий в вены нужно искать там, где находятся мельчайшие разветвления артерий и вен. Не знал Гарвей и роли легких. В его время не имели представления о газообмене, состав воздуха был неизвестен. Гарвей только утверждал, что в легких кровь охлаждается и изменяет свой состав.

Рассуждения и доказательства, приведенные в книге Гарвея, были очень убедительны. И все же, как только книга вышла в свет, на Гарвея со всех сторон посыпались нападки. Авторитет Галена и других древних мудрецов был еще слишком велик. В числе противников Гарвея были и крупные ученые, и множество врачей-практиков.

Гарвею пришлось пережить много неприятностей, но все же молодые врачи и физиологи пошли за Гарвеем, ученый дождался признания своего открытия.

Но тут грянули новые напасти. Когда началась революция, король оставил Лондон. Гарвей последовал за ним. Лондонское население разграбило квартиру врача: при этом были уничтожены его работы по сравнительной и патологической анатомии и эмбриологии – результат многолетних исследований.

Гарвей находился при Карле I во время Эджгильской битвы, а затем поселился в Оксфорде, который на время сделался главной штаб-квартирой короля. Тут Гарвей был назначен деканом. Но в 1646 году Оксфорд был взят парламентскими войсками, и ученому пришлось оставить должность декана. Тогда он совершенно устранился от политики, в которой, впрочем, и раньше не принимал активного участия, и переселился в Лондон.

Здесь он выстроил для лондонской коллегии врачей дом, в котором была обширная библиотека и происходили заседания общества. Гарвей также подарил этому учреждению коллекцию естественно-исторических препаратов и инструментов.

В последние годы жизни ученый занимался эмбриологией. В 1651 году Гарвей опубликовал свой второй замечательный труд "Исследования о рождении животных". В нем он описывает развитие зародышей, правда, не во всех подробностях, ведь микроскопа у него не было. И все же он сделал ряд открытий в истории развития зародыша, а главное – твердо установил, что все живое развивается из яйца. Из яйца развиваются не только животные, откладывающие яйца, но и живородящие. Семена растений тоже приравнивались к яйцам животных.

Последние годы Гарвей прожил уединенно. Ученый мир признал его правоту. Лондонская медицинская коллегия поставила в зале заседаний его статую, а в 1654 году избрала его своим президентом. Но он отказался от почетного кресла. Гарвей не любил титулов и никогда не домогался их. Он продолжал работать, лишь изредка наезжая к брату Элиабу в деревушку близ Ричмонда, где они подолгу беседовали и пили кофе.

3 июня 1657 года, проснувшись, Гарвей почувствовал, что не может говорить. Он понял, что это конец. Великий ученый умер тихо и спокойно. А после его смерти каждый из родных нашел заранее приготовленный для него подарок.

От вскрытия могил к научной анатомии

Одним из последователей анатома Леонардо да Винчи и исследователя системы кровообращения Гарвея был знаменитый ученый Андреас Везалий. Он исправил многие ошибки своих предшественников, расширил анатомические знания своего времени.

Сам же Андреас стал медиком по наследству. Его дед был автором "Комментариев к афоризмам Гиппократа", а отца знали в Брюсселе как известного практикующего врача. Родственники же и отправили Андреаса учиться медицине в университетах Лувена, Монпелье и Парижа. Везалий увлеченно изучал анатомию, хотя трупы для вскрытия ему приходилось добывать с риском для жизни, по ночам вступая в сомнительные договоренности с могильщиками и служителями моргов.

Чтобы продолжить свою практику, Андреас Везалий вступил в армию и участвовал во франко-германском конфликте 1535–1536 годов как полевой хирург. Тут уж его познания в анатомии углублялись и расширялись в любое время суток.