Различают открытые и закрытые ранения сосудов. К открытым относят те повреждения, которые сопровождаются нарушением целостности кожного покрова. Все огнестрельные повреждения сосудов относятся к открытым. Закрытыми считают такие, которые не сопровождаются нарушением целости кожных покровов. Особым видом закрытых повреждений сосудов является контузия, возникающая в ответ на травму. В этом случае появляется выраженный спазм травмированной артерии. В некоторых случаях может произойти разрыв внутренней оболочки артерии с "вворачиванием" ее в просвет и последующим образованием тромба. Это особенно характерно при ранениях пулями или осколками с высокой скоростью полета. Тогда повреждения могут возникать на значительном расстоянии от раневого канала [Самохвалов И. М., 1994].

Различают ранения артерий и вен. По характеру повреждения: полные и неполные; боковые и сквозные; касательные.

По характеру клинической картины: без первичного кровотечения и пульсирующей гематомы; с первичным кровотечением; с образованием пульсирующей гематомы.

Возникающие при ранениях сосудов кровотечения в свою очередь делят на артериальные, венозные, смешанные и паренхиматозные (капиллярные). Кровотечения могут быть наружными и внутренними (внутритканевые, внутриполостные). Кровотечения, возникающие сразу после ранения, называют первичными, а в результате осложнений ранений – вторичными. Вторичные кровотечения могут быть повторными.

Б. В. Петровский (1976) выделяет четыре стадии ишемии: 1) острых ишемических расстройств; 2) относительной компенсации кровообращения; 3) декомпенсации кровообращения; 4) необратимых изменений в тканях.

При компенсированной ишемии (за счет окольного кровотока) сохранены активные движения и чувствительность конечности. При некомпенсированной ишемии происходит утрата активных движений и чувствительность дистальнее места повреждения. Если в ближайшие 6–8 ч не восстановить кровоток в артерии при некомпенсированной ишемии, конечность погибает.

Признаком необратимых процессов является мышечная контрактура (пассивные движения невозможны, мышцы деревянистой плотности).

К местным симптомам кровотечения относятся: 1) локализация раны в проекции крупного сосуда; 2) излияние крови из раны; 3) отсутствие или ослабление периферического пульса на артериях поврежденной конечности по сравнению со здоровой стороной; 4) бледность и цианоз поврежденной конечности; 5) нарастающая припухлость (гематома) в области раневого канала; 6) увеличение объема конечности; 7) появление шума над гематомой или по ходу магистральных артерий; 8) постоянные боли в поврежденной конечности; 9) нарушения чувствительности; 10) похолодание конечности.

Уточнить диагноз повреждения сосудов можно с помощью артериографии.

Показаниями к артериографии являются: множественные, особенно мелкооскольчатые ранения в проекции артерий; закрытые повреждения конечности с сомнительной клиникой сосудистой травмы.

При лечении сосудистых повреждений необходимо решить несколько задач: 1) временно остановить кровотечение до момента оказания хирургической помощи; 2) произвести восстановление кровотока; 3) осуществить борьбу с инфекцией и лечебные мероприятия по поводу сопутствующих повреждений. Своевременность и качество проведения этих мероприятий оказывают существенное влияние на результаты лечения раненых с повреждениями крупных сосудов.

Временную остановку кровотечения осуществляют: с помощью кровоостанавливающего жгута, давящей повязки, тугой тампонадой раны, форсированным сгибанием конечности, пальцевым прижатием кровоточащего сосуда в ране или на протяжении. Чаще других методов применяют остановку кровотечения с помощью стандартных или импровизированных жгутов и давящей повязки.

По данным С. И. Банайтиса, во время ВОВ жгут без достаточных оснований накладывали в 25–35 % ранений, что иногда вызывало тяжелые осложнения вплоть до гангрены конечностей.

По данным С. С. Гирголава, только у 46 % раненых жгут лежал менее 2 ч.

Частота гангрены при жгуте, наложенном на срок до 2 ч, была менее 3 %, при 2–4 ч – 6 %, а при более длительном сроке – 22 %. Почти все раненые после быстрого снятия жгута, лежавшего более 10 ч, погибали от токсикоза.

При оказании первой врачебной помощи временную остановку кровотечения производят тугой тампонадой раны, наложением зажима в ране, обшиванием.

При ранениях вен для остановки кровотечения обычно достаточно давящей повязки.

Следующей важной задачей является определение величины кровопотери. Потеря 750–1000 мл крови относится к легкой степени кровопотери; 1500–2000 мл – к средней степени и выше 2000 мл – к тяжелой. При кровопотере средней и тяжелой степени необходимо проведение трансфузионной терапии, включающей переливание крови, применение противошоковых препаратов, гормональных и сердечно-сосудистых средств.

В порядке оказания первой медицинской помощи на рану накладывают асептическую повязку и производят иммобилизацию конечности стандартными шинами или подручными средствами.

Раненые с повреждениями кровеносных сосудов и временно остановленным кровотечением подлежат срочной эвакуации.

С увеличением времени с момента повреждения сосуда уменьшаются возможности полноценного восстановления функции конечности.

Для окончательной остановки кровотечения могут быть применены следующие способы: перевязка сосуда в ране, перевязка сосуда на протяжении. Боковой шов, циркулярный сосудистый шов, пластика сосуда веной и протезирование выполняются на этапе специализированной медицинской помощи.

Перевязка сосуда в ране была описана Цельсом в I в. н. э., а затем в XVI в. Амбруазом Паре. Она является наиболее распространенным и самым надежным методом остановки кровотечений. Для перевязки сосудов в ране используются кровоостанавливающие зажимы Кохера, Бильрота и т. д. Вариантом перевязки сосудов в ране является его прошивание вместе с окружающими тканями – при невозможности изолированно захватить и выделить сосуд.

Перевязку на протяжении применяют в случаях невозможности перевязать сосуд в ране (при вторичном кровотечении в результате аррозии сосуда). Преимуществом такой перевязки является выполнение операции вдали от раны на неизмененных сосудах.

До войны в Корее (1950–1951 гг.) перевязка поврежденных сосудов являлась основным способом лечения ранений. Однако эта операция в 49–51 % сопровождалась развитием гангрены конечностей, особенно нижних. Если же после перевязки магистрального сосуда конечность оставалась жизнеспособной, то у 40 % таких пострадавших возникали функциональные и трофические расстройства – вследствие недостаточности ее кровоснабжения [Петровский Б. В., 1976].

На основании опыта ВОВ были выделены "критические" артерии, перевязка которых почти неизбежно заканчивалась ампутацией конечности.

Наиболее опасными являются повреждения следующих артерий: подключичной, подмышечной, плечевой, подколенной, бедренной, особенно в области гунтерова канала (выше места отхождения глубокой артерии бедра).

Применение сосудистого шва при лечении повреждений сосудов в мирное время привело к значительному снижению числа ампутаций.

Опыт хирургии мирного времени позволил широко применять сосудистый шов при огнестрельных ранениях магистральных артерий во время войны в Индокитае, Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке.

Благодаря использованию восстановительных операций во время корейской войны удалось снизить частоту ампутаций до 13 % по сравнению с 70 % после легирования сосудов в начале военных событий [Перегудов И. Г., 1986].

В ВОВ восстановительные операции при ранении сосудов выполнялись крайне редко. В послевоенный период хирургия магистральных сосудов стала быстро развиваться и был предложен ряд новых методов сосудистого шва.

Основным принципом современной специализированной помощи при ранении сосуда является, возможно, раннее восстановление его проходимости.

Выдающимся достижением хирургов явилось создание аппарата механического сшивания сосудов, который значительно ускоряет операцию, позволяет точно сопоставить концы сосуда и минимально травмировать сосудистую стенку.

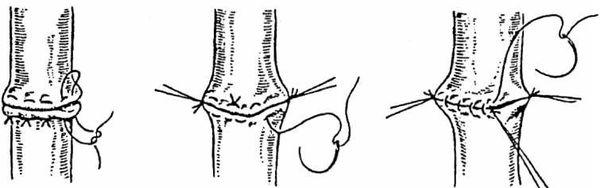

Боковой сосудистый шов накладывают при касательном ранении сосудов. Он применяется при повреждениях артерий и вен с дефектом стенки не более ⅓ периметра сосуда и при тангенциальных ранениях.

Наложение сосудистого шва на поврежденный сосуд позволяет не только остановить кровотечение, но и восстановить нормальное кровообращение в поврежденном русле.

Показаниями для применения циркулярного шва являются: 1) полный перерыв артерии; 2) ее множественные повреждения; 3) нарушение целости артерии более чем на ⅔ ее окружности; 4) травматический тромбоз артерии.

Обязательным условием успеха циркулярного шва артерии является отсутствие натяжения стенки сосуда в области анастомоза. Существуют разные методики наложения циркулярного сосудистого шва: ручное, механический шов с помощью специального аппарата (АСЦ-8).

Наложение заплаты используется при наличии в стенке сосуда большого дефекта. Применяются заплаты из фасции, апоневроза, стенки вен, брюшины, мышц. В последние годы широко используются заплаты из синтетических материалов (дакрон, тефлон, капрон). Хорошие результаты получены при использовании заплат из аутовены.

На этапе квалифицированной помощи вместо перевязки поврежденной артерии можно выполнить временное протезирование поврежденных магистральных сосудов с помощью полихлорвиниловой трубки. Ее установка технически доступна любому хирургу. Протез вводится в дистальный и проксимальный участок поврежденного сосуда и фиксируется лигатурами. Таким образом можно восстановить кровоток в артерии калибром не менее 6 мм на срок до 1–2 суток.

В специализированных учреждениях для восстановления кровообращения используют шунтирование и протезирование [Перегудов И. Г., 1986].

В хирургической практике для остановки кровотечения используются химические препараты. Они основаны на применении сосудосуживающих и повышающих свертываемость крови средств. К ним можно отнести: дицинон, адреналин, мезатон, эфедрин.

Из средств, повышающих свертываемость крови, широкое распространение получили: аминокапроновая кислота (5 % раствор), хлористый кальций, викасол.

На этапах эвакуации для остановки кровотечения могут применяться и биологические методы, которые могут быть как местного, так и общего действия.

Биологические препараты общего действия: гемостатические дозы крови (150–250 мл), особенно свежецитратной; 2) лечебные сыворотки (40–50 мл), витамины Р (рутин) и С (аскорбиновая кислота), фибриноген, сухая антигемофильная плазма и антигемофильный глобулин.

К биологическим препаратам местного действия можно отнести: тромбин; сухую плазму; ткани, богатые тромбокиназой (мышцы, сальник и др.); фибринная пена; фибринная и гемостатическая губка.

Объем помощи на этапах медицинской эвакуации

Первая врачебная помощь. В первую очередь в перевязочную направляются раненые с промокшими кровью повязками. В условиях перевязочной кровотечение можно остановить, применяя тампонаду раны марлевыми тампонами (или пелотом), наложением давящей асептической повязки, зажима или обшиванием кровоточащего участка.

При поступлении раненых с уже наложенными жгутами необходимо проверить обоснованность их применения. Перед снятием жгута больному проводят футлярную блокаду выше его или блокаду поперечного сечения, а помощник производит пальцевое прижатие артерии.

При обширных ранах поврежденный сосуд может быть виден и легко доступен для наложения зажима или лигатуры.

При кровотечении из ран ягодичной области, подколенной ямки после тугой тампонады, во избежание выталкивания тампона, можно ушить кожу поверх него несколькими швами, оставив конец тампона между ними.

При эвакуации раненых необходимо предусмотреть меры, предупреждающие переохлаждение конечности (ее нужно укутать).

Пострадавшим вводятся антибиотики и противостолбнячный анатоксин.

Квалифицированная медицинская помощь. При поступлении на данный этап вначале производят сортировку, выделяя раненых с неостановленным кровотечением и некомпенсированной ишемией. Помощь заключается в следующих мероприятиях: 1) оперативные вмешательства с целью окончательной остановки кровотечения; 2) устранение острой кровопотери; 3) предупреждение инфекционных осложнений ран; 4) по возможности – быстрая эвакуация раненых на этап специализированной помощи.

Хирургическому лечению по жизненным показаниям подлежат все раненые с продолжающимся кровотечением, с напряженными гематомами, а также те, которые поступают со жгутом.

Все находящиеся в тяжелом состоянии вследствие большой кровопотери направляются в противошоковое отделение для ликвидации последствий острой анемии и подготовки к операции.

На данном этапе можно выполнить так называемое "временное протезирование" сосудов. При этом необходимо сделать подкожную фасциотомию и осуществить иммобилизацию. Техника временного протезирования была описана выше. Систолическое артериальное давление следует поддерживать на уровне не ниже 1 0 0–120 мм рт. ст. Такие раненые требуют экстренной эвакуации на этап специализированной помощи.

Во время операции должны проводиться следующие мероприятия: 1) переливание крови и кровезамещающих растворов; 2) новокаиновые футлярные и другие блокады выше уровня повреждения.

Хорошо себя зарекомендовало введение в артериальное русло через периферический конец поврежденного сосуда 250–300 мл консервированной одногруппной крови.

Специализированная медицинская помощь. Поступившие на данный этап могут быть разделены на следующие группы: 1) раненые с временно остановленным или самостоятельно остановившимся кровотечением; 2) раненые с вторичным кровотечением; 3) раненые с пульсирующими гематомами и с аневризмами; 4) раненые с омертвевшими конечностями; 5) остальные раненые с "протезированными" или перевязанными сосудами.

Помощь раненым с повреждением сосудов предусматривает: 1) восстановление сосуда в сочетании с тщательной хирургической обработкой раны; 2) лечение острой кровопотери и ишемии; 3) предупреждение инфекционных осложнений.

Во всех случаях прежде всего должно быть остановлено кровотечение и приняты меры к ликвидации опасных последствий острой кровопотери, угрожающей жизни раненого.

Возможность выполнения восстановительной операции и ее сроки определяются общим состоянием раненого и кровообращения в поврежденной конечности.

Пострадавшие с кровоостанавливающими жгутами, продолжающимися кровотечениями, напряженными гематомами, временными протезами артерий, с явлениями нарастающей ишемии конечности подлежат операции в первую очередь.

Раненые с аневризмами и артериовенозными свищами, а также с хронической артериальной и венозной недостаточностью направляются в тыловые госпитали Министерства обороны.

Проходимость магистральных артерий должна быть восстановлена для сохранения не только самой конечности, но и ее функции.

Операции по поводу ранений сосудов проводятся под общим или местным обезболиванием. Восстановление поврежденного сосуда может быть осуществлено с помощью циркулярного, бокового шва или пластики сосуда. Выбор операции определяется характером повреждения артерии.

• Циркулярный сосудистый шов применяется при полных и неполных разрывах артерий. При боковых ранениях, превышающих четверть окружности сосуда, также используется циркулярный шов, так как ушивание дефекта боковым швом часто приводит к деформации и сужению. Механическое сужение сосуда швом может усилиться спазмом, что создает условия для образования тромба. Применение циркулярного шва при боковых ранениях целесообразно еще и потому, что полностью иссекается поврежденный участок и наложение шва проводится в пределах здоровой сосудистой стенки.

• Боковой сосудистый шов может быть показан при небольших резаных или колотых ранах сосудистой стенки, когда рану можно закрыть 1–2 швами. Однако при ранении артерий небольшого диаметра (до 4 мм) целесообразно применять циркулярный шов.

Перед наложением бокового шва необходимо тщательно исследовать рану сосуда и найти внутреннюю оболочку артерии. Ее нужно захватить в шов, иначе он обречен на неудачу из-за возможности некроза стенки и последующего неизбежно тяжелого кровотечения.

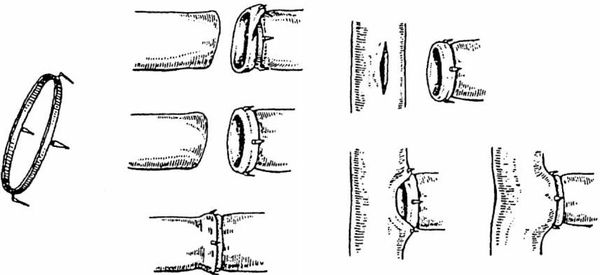

Среди многочисленных способов ручного шва наибольшее распространение получили способы Карреля, Литтмана, Бриана – Жабулея. Применяется также восстановление сосудов с помощью колец Донецкого (рис. 23).

Ручной шов лучше накладывать тонкими атравматическими иглами. При сближении концов артерии и завязывании лигатур нить нужно натягивать плавно, без рывков. Значительное натяжение сосуда на месте шва является одной из главных причин неудач. Избежать натяжения можно путем мобилизации концов сосуда из окружающей клетчатки на протяжении 8–10 см.

Если не удается сблизить концы артерии или вены без натяжения, то следует приступить к пластике. Замещение дефекта может быть произведено венозным аутотрансплантатом, артериальным гомотрансплантатом или синтетическим протезом (терилен, лавсан, дакрон).

а

б, в, г