Бризантность – способность взрывчатого вещества к местному разрушительному действию, проявляющемуся в резком ударе продуктов взрыва по окружающим заряд предметам.

Фугасность – способность взрывчатого вещества к разрушительному действию за счет расширения продуктов взрыва и распространения во все стороны ударной волны. Фугасное действие боеприпаса зависит от массы разрывного заряда, его работоспособности и удаления поражаемого объекта от точки разрыва [Покровский Г. И., 1980].

Наряду со взрывными газами с поверхности заряда разлетаются продукты неполного сгорания и кусочки неразложившегося взрывчатого вещества. Его мельчайшие твердые частицы внедряются в тело, оставляют закопчение и ожоги. Они же определяют и токсическое действие. Химическое действие оказывает главным образом окись углерода, имеющаяся во взрывных газах в большом количестве. Проникая в разрушенные ткани, она образует карбоксигемоглобин. Углеродная копоть взрыва импрегнирует поверхностные слои эпидермиса, осаждается на раневой поверхности.

В некоторых случаях минного подрыва, главным образом в замкнутых пространствах, ожоги, преимущественно вторичные, и токсическое действие вдыхаемых газов (СО2, СО, HCN, NО и др.) могут быть крайне тяжелыми, что послужило основанием для некоторых клиницистов трактовать минно-взрывную травму как комбинированное поражение. Температура воздуха за фронтом воздушной ударной волны может подниматься на несколько сот градусов. По высказыванию Г. В. Гершуни (1946), ударная волна действует на поражаемую цель не как гигантский пресс, а как внезапный удар "дубины" или "исполинской ладони", а если еще точнее – как твердый предмет с широкой ударяющей поверхностью.

Таким образом, механогенез минно-взрывной травмы существенно отличается от известных механизмов огнестрельных ранений как по набору поражающих факторов, так и по характеру воздействия на человека. Неодинаковая биомеханическая прочность различных участков тела создает разные возможности поглощения энергии взрыва плотными и рыхлыми тканями, что выражается в разном объеме их разрушения.

Патогенез и морфология огнестрельной и минно-взрывной ран

В первые часы после ранения в зоне раневого канала преобладают некротические и воспалительные изменения. Морфологические признаки некроза выявляются при гистологическом исследовании в паренхиматозных органах и мышечной ткани через 4–6 ч после ранения, в коже и подкожной клетчатке – через 12–15 ч, в костной ткани эти изменения отчетливо проявляются через 2–3 суток [Агеев А. К. и др., 1975].

Размеры зоны первичного некроза зависят как от вида ранящего снаряда, так и от анатомического строения тканей и органов, и в зависимости от этого меняются по ходу раневого канала с течением времени. Чем больше переданная тканям энергия, тем значительнее непосредственные их повреждения.

Как показывают гистологические исследования, даже в зоне первичного некроза ткани повреждаются неравномерно, т. е. некроз имеет очаговый характер [Давыдовский И. В., 1952]. Если зона непосредственного разрушения тканей формируется в основном в момент ранения и проявляется вскоре после него, то в тканях, находящихся в некотором отдалении, происходят более сложные изменения. Развитие вторичного некроза зависит как от местных изменений из-за развития отека и сдавливания мышц в фасциальных футлярах, так и от нарушения внутриклеточных окислительно-восстановительных процессов, развития метаболических нарушений и сложной по генезу гипоксией и нейротрофической регуляции. Кроме того, на развитие патологических процессов в области огнестрельных ран оказывает влияние уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК) в результате кровопотери и нарушения регулирующей функции вегетативной, эндокринной и других систем.

Образованию отека тканей в области раны способствуют увеличение проницаемости сосудистых стенок, притока крови к месту повреждения, активация кинин-калликреиновой системы и фибринолитической активности крови. Одновременно с поступлением жидкости из сосудистого русла происходит миграция клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты), наблюдается скопление белков крови, что в еще большей степени способствует нарушению микроциркуляции.

Травматический отек при огнестрельных ранениях в первую очередь вызван воздействием ранящего снаряда, и в этом смысле он возникает как ответная реакция на сильное повреждающее действие, на что обращали внимание многие исследователи, в том числе Н. И. Пирогов, И. В. Давыдовский и др.

Наличие отека является и важным клиническим признаком, так как его увеличение или наличие в течение длительного времени свидетельствует о неблагоприятном развитии репаративных процессов в ране, особенно в тех случаях, когда хирургическая обработка не производилась или была выполнена недостаточно полно. В последние годы проводятся разносторонние исследования по изучению функционального состояния тканей в окружности огнестрельных ран, поскольку от восстановления их жизнеспособности в ранние сроки после ранения зависит благоприятное течение восстановительных процессов. Исследования межклеточного потенциала при шоке и кровопотере показали снижение этого показателя по мере увеличения патологических изменений, что связано с развитием тканевого ацидоза.

Изменение величины межклеточного потенциала можно связать с рядом факторов. Нарушение клеточной проницаемости может привести к увеличению концентрации внеклеточного калия. Кроме того, на клеточный потенциал могут влиять и такие факторы, как ацидоз, кислородная недостаточность и уменьшение количества образующейся энергии. Восстановление кровообращения в тканях будет способствовать и восстановлению функциональной способности клеток.

Большая нагрузка при огнестрельных ранениях падает на ретикулоэндотелиальную систему (РЭС), поскольку возникает необходимость в резорбции большого количества разрушенных эритроцитов, микроорганизмов, скоплений фибрина и продуктов его расщепления, а также других веществ неполного обмена, которые могут обладать токсическими свойствами. Однако травматические повреждения, как правило, сопровождаются ослаблением функции РЭС, что связывают с определенными изменениями в содержании протеинов плазмы. Одновременно отмечается, что чем тяжелее повреждение, тем в большей степени подавляется активность РЭС.

Многие ранения, получаемые в результате взрыва мин, гранат, снарядов и бомб, сочетаются с местным и общим воздействием ударной волны, в результате чего, кроме видимых повреждений, могут отмечаться закрытые травмы, которые по тяжести течения могут превосходить открытые. Отмечаемая в настоящее время тенденция к увеличению мощности взрывного действия боеприпасов повышает роль ударной волны как поражающего фактора.

В патогенезе минно-взрывных ранений главную роль играют прямое повреждение частей тела струями раскаленных взрывных газов, а также их последующая ударно-волновая деформация, которые приводят к полному и частичному разрушению и сотрясению сегментов тела далеко за пределами прямого воздействия взрывной волны. Биомеханическая неоднородность анатомического строения тканей создает неодинаковые возможности поглощения энергии взрыва и вызывает разную степень их разрушения. Это определяет неравномерность формирования взрывной раны конечности в зоне так называемого бризантного (дробящего) действия, где формируется дефект тканей, а также в зоне фугасного (ударно-волнового) действия, где преобладают ушибы и кровоизлияния [Нечаев Э. А. и др., 1994].

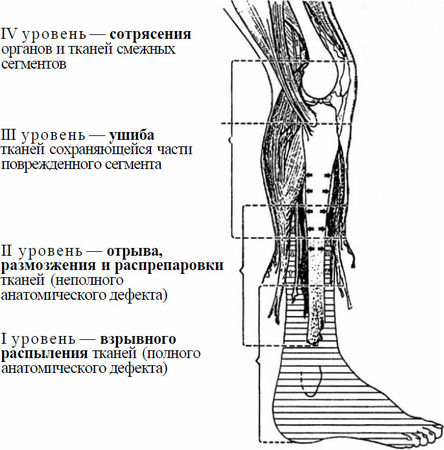

Местные и сегментарные морфофункциональные нарушения, возникающие при типичном подрыве на противопехотной мине, разделяются на ряд качественно отличающихся между собой топографо-анатомических уровней (рис. 11):

1. Взрывного отрыва и полного распыления тканей (полного анатомического дефекта).

2. Взрывного размозжения и неполного распыления тканей (неполного анатомического дефекта).

Рис. 11. Топографо-анатомические уровни повреждения тканей при контактном минно-взрывном отрыве конечности (по Э. А. Нечаеву)

3. Ударно-волнового ушиба органов и тканей.

4. Ударно-волнового сотфясения органов и тканей.

Протяженность перечисленных уровней, границы перехода одного уровня в другой, локализация преобладающих патоморфологических расстройств в пределах каждого из них подчиняются закономерностям футлярной архитектоники сегментов. Перечень поражающих факторов может расширяться. Это обусловлено воздействием более мощных боеприпасов, иным расстоянием от центра взрыва, наличием на пути к поражаемой цели жестких преград, положением тела в момент взрыва. Обычно учитываются следующие поражающие факторы:

• взрывная волна продуктов детонации и ее производные (воздушная, сейсмическая или водная ударная волны), осколки боеприпаса и вторичные ранящие снаряды;

• высокотемпературные и высокоскоростные газовые потоки и частицы расплавленного металла;

• пламя, в том числе от вторичного возгорания;

• токсичные продукты взрыва и горения.

Ведущим компонентом минно-взрывных повреждений являются тяжелые ушибы и размозжения мягких тканей, множественные и сочетанные переломы костей преимущественно закрытого характера. Сопутствующие повреждения мышц, сосудов и нервов обусловлены, как правило, смещением отломков костей. Максимум первичных нарушений концентрируется на стороне, обращенной к центру взрыва (зона прямых ударов), а также с противоположной стороны (зона противоударов). При разрушении защитных экранов (корпус корабля, переборки и т. д.) множественные закрытые переломы дополняются открытыми, появляются признаки прямого повреждения тканей взрывной волной.

Иными словами, если при взрыве броня прорывается, личный состав получает главным образом механоакустические травмы по типу ударного сотрясения тела с наиболее вероятным повреждением нижних конечностей, позвоночника, черепа, сочетающиеся с сотрясением головного мозга, органов грудной и брюшной полости, а также баротравму уха. В случае пробития защитных экранов возникают комбинированные, несоизмеримо большие по тяжести механотермические и механотоксические поражения.

Важнейшим патологическим звеном обоих вариантов минно-взрывной травмы является формирование в момент взрыва сочетанных повреждений внутренних органов и ЦНС (так называемых дистантных повреждений), в первую очередь – ушибов печени и сердца, разрывов полых и паренхиматозных органов живота.

Проведенные морфологические исследования при подрыве личного состава на противопехотной мине дают основание утверждать, что фасциальный каркас конечности является своеобразным кондуктором распространения ударной волны в тканях повреждаемых сегментов. По-видимому, ударные волны, преобразуясь в футлярах разрушенного сегмента в гидродинамические, распространяются в проксимальном направлении, прежде всего, по сосудистым магистралям, определяя повреждения смежных и отдаленных сегментов.

В мышечной ткани отмечается очаговая зернистая дистрофия мышечных волокон. Максимум этих изменений концентрируется в областях, непосредственно примыкающих к основному сосудисто-нервному пучку. При помощи ангиографии удается выявить отрывы мелких артерий от основной магистрали.

Исходя из изложенных фактических данных, можно предположить, что любая ампутация конечности при минно-взрывной ране не будет радикальной с точки зрения возможности ее выполнения в неизмененных тканях. При ампутации голени в сохраняемой культе будут оставаться необратимые очаговые нарушения в мышцах и сосудах [Лежнев К. К., 1992].

Изучение биопсийного материала показало, что в ране ампутационной культи в ближайшие несколько суток преобладают альтеративно-экссудативные процессы. Наряду с отеком тканей, кровоизлиянием, в течение 3 суток формируется краевой некроз, более выраженный и распространенный в мышечной ткани. Нервные волокна в ране теряют миелин, многие из них погибают.

К концу первой недели в тканях начинает обнаруживаться грануляционная ткань. На 10–14-е сутки формируется рубцовая ткань. Некротические ткани отторгаются. Мышечные волокна переживают дистрофические изменения, вплоть до полного перерождения и гибели одних и атрофией других. В сосудах ампутационной культи наблюдаются панваскулит, организация тромбов, запустевание отдельных участков сосудистого русла. Для периферических нервов характерно разрастание эндо– и периневральной соединительной ткани, гиперплазия шванновских клеток, формирование травматических невром и нейрофибром.

Особое внимание уделяется изучению состояния внутренних органов. Известно, что у пострадавших с минно-взрывным ранением, помимо отрывов и разрушений конечностей, в 24 % случаев отмечаются ранения и закрытые повреждения черепа, в 21 – ранения живота, в 18 – ранения груди, а в 36 % – закрытые повреждения внутренних органов.

Таким образом, минно-взрывные ранения характеризуются рядом морфофункциональных особенностей на местном и сегментарном уровнях, а также на уровне целостного организма. Выявленные закономерности представляют собой органическую основу раневой болезни при этом специфическом виде огнестрельной травмы [Миннуллин И. П. и др., 1985].

Микробное загрязнение огнестрельных ран

В конце XIX – начале XX веков военно-полевые хирурги, наблюдая за благоприятным течением огнестрельных ран, наносившихся применяемой в этот период так называемой "гуманной" пулей, полагали, что большинство ран практически стерильно, а инфекционные осложнения развиваются в результате последующего попадания микробов. На основании этого Бергманом было сформулировано популярное в свое время положение о первичной стерильности огнестрельной раны.

В 1915 г. Н. Н. Петров, основываясь на материалах Первой мировой войны, в своей монографии "Лечение инфицированных ран на войне" высказал положение, что все огнестрельные раны являются инфицированными. В течение тридцати с лишним лет оно было незыблемым. Опыт советских врачей, полученный во время ВОВ, последующие исследования, связанные с изучением вопроса гнойного осложнения раневого процесса, показали, что данное положение не совсем верно.

В настоящее время твердо установлено, что всякая случайная рана, в том числе и огнестрельная, является микробно загрязненной.

По И. В. Давыдовскому, микробным загрязнением (первичным) называется совокупность микроорганизмов, попавших в рану теми или иными путями в момент ранения.

Важное значение придается постоянно изменяющимся видам и биологическим свойствам микробов, вызывающих инфекцию в ране. На протяжении войн XX столетия микробный состав флоры, вызывающий нагноение ран, постоянно менялся. Известно, что наиболее патогенным агентом ран Первой мировой войны были клостридии; Второй мировой войны – стрептококк, во время войны в Корее – стафилококк; во Вьетнаме преобладали золотистый стафилококк, синегнойная и кишечная палочки.

В последние два десятилетия о нагноении ран говорят не только в связи со стафилококком и бациллярной грамотрицательной флорой (кишечная и синегнойная палочки, протей), но и с группой неклосгридиальных анаэробов (бактероиды, фузобактерии, пептококки, пептострептококки). Ведущими в микрофлоре гнойных ран стали микроорганизмы, устойчивые к большинству применяемых антибактериальных средств [Суровикин Д. М. и др., 1996].

В последнее время прослеживается четкое смещение микробиологического спектра в сторону грамотрицательной флоры.

Возрастание роли кишечной палочки в развитии раневой инфекции некоторые исследователи склонны объяснять также способностью отдельных штаммов Е. coli обмениваться генетической информацией с другими типами бактерий, в том числе и со стафилококком. В то же время сочетание в ассоциациях Е. coli с микроорганизмами, обладающими выраженной гиалуронидазой, в том числе с фибринолитической активностью, способствует быстрому преодолению кишечной палочкой защитных тканевых барьеров макроорганизма.

В связи с нерациональным применением антибактериальных препаратов и стероидных гормонов возросла и частота аутоинфицирования, т. е. инфекции ран, вызванной микроорганизмами, находившимися ранее в самом макроорганизме.

В последние годы все чаще появляются сообщения о гнойной инфекции ран, вызванной бактероидами – аспорогенными анаэробами, обычными обитателями ротовой полости, желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева и мочевыделительной системы. В 76–78 % случаев бактероиды обнаруживаются в ране в составе микробных ассоциаций и в 22–24 % – в чистой культуре.

Понятие о микробном загрязнении раны принципиально отлично от понятия о микрофлоре раны, так же как понятие о микрофлоре раны принципиально отлично от инфекции раны.

По укоренившемуся мнению, рану можно считать инфицированной лишь после развития в ней микроорганизмов как специфических раздражителей, вызывающих ответные реакции организма, что проявляется определенной клинической картиной с соответствующими иммунологическими сдвигами.

Инфекция раны – это антагонистическое взаимодействие патогенного микроорганизма и высокоорганизованного макроорганизма, выработанное в процессе длительной эволюции. При проникновении возбудителя в организм человека при определенных условиях его патогенность может увеличиваться или уменьшаться. Взаимодействие микро– и макроорганизма приводит к изменениям свойств у обоих партнеров, вплоть до генетически закрепленного признака.