Ведущими специалистами в области наркоманий из различных ведомств в ноябре-декабре 1991 г. по специальной программе было проведено исследование "Распространение наркоманий в стране". Анализ полученных в результате опроса данных показал, что 12 % населения в возрасте 16 лет и старше хотя бы один раз в жизни пробовали наркотики; около 0,9 % – принимали наркотики регулярно, при этом значительную часть из них можно отнести к больным наркоманиями. Таким образом, реальное число наркоманов в России могло достигать 1 млн человек. Полученные данные дали исследователям право сделать вывод, что в дальнейшем нужно ожидать роста и болезненности, и заболеваемости наркоманиями. При этом было обращено внимание на то, что распространение наркоманий будет идти как за счет регионов, где имеются растительные источники получения наркотиков, так и за счет регионов, где в настоящее время ситуация относительно благополучная. По мере выхода России на международный рынок может произойти сдвиг в структуре потребления наркотиков в сторону препаратов, быстро вызывающих психическую и физическую зависимость. В этих условиях распространение наркоманий может иметь характер эпидемии, не поддающейся контролю со стороны органов здравоохранения [15, 69, 194]. К сожалению, данный прогноз в дальнейшем полностью подтвердился.

Последнее десятилетие XX века в России отличалось большим политическим, социальным и экономическим напряжением. Все это не могло не отразиться на психологическом состоянии общества, и рост распространенности наркоманий как показатель, характеризующий общую стрес-согенную обстановку в стране, был предопределен. Данные официальной статистики по наркоманиям подтвердили это предположение.

В 1991–2000 гг. число больных наркоманиями, находящихся под наблюдением в наркологической службе, увеличилось в 9 раз (185,8 случая на 100 тыс. населения против 21,2 в 1991 г.). Общее число больных наркоманиями в России приблизилось к 270 тыс. человек. Согласно данным НИИ наркологии МЗ РФ, на прием в официальное наркологическое учреждение обращается только один больной из семи. Следовательно, можно предположить, что в действительности в России на конец 2000 г. имелось около 2 млн больных наркоманиями. Показатель заболеваемости наркоманиями составил 50,6 случая на 100 тыс. населения, и за десять лет он увеличился в 13 раз (с 3,9 в 1991 г.). Возросла и доля пациентов, которые обратились за помощью впервые в жизни, в сравнении с общим числом лиц, находящихся под диспансерным наблюдением (с 18 % в 1991 г. до 27 % в 2000 г.). За исследуемый период в 6.4раза увеличилось число лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами без явлений зависимости (с 13,5 случая на 100 тыс. населения в 1991 г. до 86,9 в 2000 г.). На конец 2000 г. в России под наблюдением в наркологической службе состояло более 125 тыс. пациентов (86,9 случая на 100 тыс. населения), злоупотребляющих наркотическими веществами.

Число лиц, впервые обратившихся за помощью в связи со злоупотреблением наркотическими средствами, в 2000 г. составило более 50 тыс. человек (35,3 случая на 100 тыс. населения). Численность указанных пациентов увеличилась за десять лет в 7,5 раза (с 4,7 случая на 100 тыс. населения в 1991 г.) [2, 30, 37, 64, 86, 144, 161, 173, 189].

Данные официальной медицинской статистики в этот период постоянно дополнялись данными эпидемиологических и социологических исследований. Так, по материалам социологических исследований, выборочных проверок комиссиями Минздрава России, данных главных специалистов по наркологии региональных органов здравоохранения, к 1993 г. в России наркотики употребляло более 11 % населения. Соотношение мужчин и женщин составляло 3:1. Количество "случайных" потребителей наркотиков варьировалось от 11 % до 15 %, а в крупных городах достигало 27,6 % (Москва). Среди потребителей наркотиков преобладали лица в возрасте до 30 лет с незаконченным высшим и средним образованием. По социальному положению это были преимущественно предприниматели (30,8 %). За ними следовали рабочие и безработные (по 17 % те и другие). Третье место занимали учащиеся и студенты (11,3 %). В группу реальной клиентуры черного рынка наркотиков входили 3 % взрослого населения, скрытно прибегали к его услугам еще 5.5 %, т. е. 8–9 % взрослого населения спорадически нелегально употребляли наркотики [171].

Изменения в наркологической ситуации отразились и на структуре потребляемых наркотиков. С середины 1990-х гг. на наркотический рынок стали поступать "тяжелые" наркотики – героин, метадон, кокаин, амфетамины [164]. Наркомания стремительно молодела. Минимальный возраст начинающих потребление наркотиков снизился до 8-10 лет; большинство начинающих потреблять наркотики находились в возрастной группе 14-18-летних [84, 85].

1.1.3. Эпидемиология наркоманий в Российской Федерации в 1999–2003 гг

Динамика показателей заболеваемости всеми наркологическими расстройствами в последние годы характеризовалась положительным приростом. Так, показатель учтенной распространенности увеличился на 5 %, показатель первичной заболеваемости – на 7,9 %. Прирост общего показателя распространенности психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ, в 1999–2003 гг. был обусловлен прежде всего увеличением распространенности наркоманий (на 55,7 %) и увеличением числа случаев употребления наркотиков с вредными последствиями (ВП) (на 10,8 %).

Одной из тенденций изучаемого периода является рост распространенности наркоманий. Этот показатель по стране в целом в исследуемый период увеличился в 1,6 раза. Число зарегистрированных больных наркоманиями в 2003 г. достигло 343 тыс. человек.

Увеличение распространенности этого тяжелого наркологического заболевания происходило с начала 1990-х гг., однако к концу десятилетия темпы роста данного показателя стали снижаться. Максимальный его прирост отмечался в 1995–1998 гг., составляя более 30 % в год [92]. С 1999 г. началось снижение темпов прироста: в 1999 г. этот показатель увеличился на 31,6 %, в 2000 г. – на 28,2 %, в 2001 г. – на 17,6 %, в 2002 г. – на 2,7 %, в 2003 г. – лишь на 0,6 %. Таким образом, в 2002–2003 гг. наметилась тенденция к стабилизации изучаемого процесса, что связано со значительным снижением уровня первичной заболеваемости наркоманиями в последние годы.

Рост наркоманий в стране в предыдущие десятилетия был обусловлен широким распространением наркотиков опийной группы, в том числе героина. Это подтверждается данными МВД об изъятии наркотиков и росте преступности, связанной с наркотиками [190].

В структуре зарегистрированных больных наркоманиями доля опийных наркоманов в рассматриваемый период была стабильно высока и достигала 88 %. Показатель распространенности опийной наркомании увеличился с 133,1 случая на 100 тыс. населения в 1999 г. до 213,5 случая в 2002 г. В 2003 г. этот показатель фактически остался на уровне 2002 г. и составил 213,1.

По данным научных исследований, в России, как и во всем мире, наиболее распространено потребление препаратов каннабиса [88, 91, 196]. Однако в связи с особенностями формирования зависимости от каннабиноидов обращаемость таких больных в наркологические учреждения за помощью невелика. Число зарегистрированных больных гашишной наркоманией в 2003 г. составило 20,8 тыс. человек, однако динамика этого показателя имела выраженную тенденцию к росту. Если в 1999 г. этот показатель составлял 9,7 случая на 100 тыс. населения, то в 2003 г. он увеличился в 1,5 раза и составил 14,6.

Кокаин и другие психостимуляторы не получили в нашей стране широкого распространения [88, 91, 196]. Доля пациентов с синдромом зависимости от этих веществ в 1999–2003 гг. составляла 2,6–1,6 % от общего числа зарегистрированных больных наркоманией.

Для рассматриваемого периода был характерен рост показателя распространенности полинаркомании и зависимости от других, не указанных выше, наркотиков – на 17,1 %. Данная ситуация требует более глубокого изучения.

Распространенность наркоманий в субъектах РФ варьируется в широких пределах. Так, в 2003 г. максимальный ее показатель отмечался в Самарской области– 657,1 случая на 100 тыс. населения, минимальный – в Архангельской области (17,9), т. е. показатели различаются в 36 раз.

По сравнению с 1999 г. учтенная распространенность наркоманий увеличилась в 75 субъектах РФ, а снизилось – лишь в четырех регионах. В 3 и более раза этот показатель вырос в следующих территориях: в Костромской (в 5 раз), Вологодской (в 4 раза) и Ивановской (в 3 раза) областях, т. е. в тех субъектах РФ, где их уровень в предыдущие годы был невысок.

Все федеральные округа продемонстрировали увеличение данного показателя, хотя и в разной степени. Наибольший прирост отмечался в Северо-Западном (на 75,8 %), Центральном (на 69,8 %) и Приволжском федеральном округах (на 69,0 %), минимальный – в Южном федеральном округе (на 38,2 %).

По уровню распространенности наркоманий субъекты РФ условно были разделены на 3 группы: с высоким уровнем (300,0 случая и более на 100 тыс. населения), средним (100,0-299,9 случая) и низким (менее 100,0 случая). По сравнению с 1999 г. увеличилась доля субъектов РФ с высоким и средним уровнем распространенности наркоманий и снизился удельный вес территорий с низким ее уровнем.

Наиболее высокие показатели этой патологии, кроме уже упомянутой Самарской области, сохранились в следующих субъектах РФ: Томской– 637,3, Кемеровской– 591,8, Тюменской– 538,8, Иркутской областях – 519,2, а также в Приморском крае – 552,3. Среди автономных округов по-прежнему лидирует Ханты-Мансийский автономный округ– 696,9 случая на 100 тыс. населения.

Изучаемый период характеризовался изменением тенденций в первичной заболеваемости наркоманиями. Максимальный показатель последней отмечался в 2000 г. – 50,7 случая на 100 тыс. населения. С 2001 г. началось его снижение, продолжающееся по настоящее время. В 2003 г. этот показатель составил 16,1 случая на 100 тыс. населения, т. е. по сравнению с 1999 г. он снизился в 2,6 раза.

Тенденция снижения общего показателя заболеваемости наркоманиями была обусловлена уменьшением числа первичных обращений больных опийной наркоманией, начавшимся в 2001 г. Показатель заболеваемости данной наркоманией снизился в 2003 г. по сравнению с 2000 г. в 3,6 раза. Первичная заболеваемость гашишной наркоманией в анализируемый период стабилизировалась на уровне 1,7–1,8 случая на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости наркоманией, вызванной употреблением психостимуляторов, других наркотических веществ, а также сочетанным приемом наркотиков (полинаркомания) из-за небольшого числа случаев этих расстройств, выявляемых впервые в жизни, значительного влияния на уменьшение общего показателя не имело. Данные государственной статистики подтверждаются данными эпидемиологических исследований [88, 91], свидетельствующими о заметном снижении в молодежной среде популярности внутривенных наркотиков, в основном героина. Среди молодежи растет сегодня популярность алкогольных напитков, особенно пива, а также стабильно высоким остается уровень употребления производных марихуаны.

В регионах страны, как и в России в целом, наблюдается снижение уровня первичной заболеваемости наркоманиями.

По сравнению с 1999 г. это происходит в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, а по сравнению с наивысшим достигнутым уровнем в 2000 г. – практически во всех регионах. В 2003 г. наиболее высокий уровень заболеваемости наркоманиями отмечался в Приморском крае (52,0 случая на 100 тыс. населения), Кемеровской (49,3) и Иркутской областях (42,7). В 2003 г. не выявлено ни одной территории, где бы этот показатель превысил 100,0 случая на 100 тыс. населения, тогда как в 1999 г. таких территорий было три (Тюменская, Самарская и Ульяновская области; соответственно 110,0, 104,9, 103,0 случая). Удельный вес территорий с уровнем заболеваемости 30,0 случая и более на 100 тыс. населения снизился с 41,8 % в 1999 г. до 3,8 % в 2003 г. Наряду с этим произошло увеличение доли субъектов РФ, имеющих показатели ниже этого уровня (с 58,2 % до 96,2 %), т. е. в 2003 г. в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации уровень первичной заболеваемости наркоманиями составлял менее 30,0 случая на 100 тыс. населения.

Однако в 2003 г. (по сравнению с 2002 г.) в 17 субъектах РФ вновь наметился рост данного показателя. В основном это произошло в республиках Южного федерального округа (Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Северная Осетия, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария), а также в отдельных регионах Центрального (Московская, Ярославская, Калужская области), Приволжского (Кировская область, Республика Марий Эл), Дальневосточного (Республика Якутия, Амурская и Магаданская области) и Сибирского федеральных округов (Томская и Читинская области).

Удельный вес территорий, имеющих высокие показатели заболеваемости наркоманиями (выше 30,0 случая на 100 тыс. населения), снизился с 36,8 % в 1999 г. до 24,1 % в 2003 г. Доля же субъектов РФ с низкими показателями, напротив, возросла – с 24,1 % до 43,0 % соответственно. Удельный вес территорий со средним их уровнем практически не изменился.

Таким образом, анализ данных государственной отчетности свидетельствует о том, что за четырехлетний период выявлены следующие основные тенденции распространенности наркоманий. В 2002–2003 гг. наметилась стабилизация показателей распространенности наркоманий, которая была обусловлена снижением первичной заболеваемости (в основном за счет опийной наркомании). Снижение уровня заболеваемости наркоманиями и числа случаев первичного обращения лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, отмечалось в большинстве субъектов РФ. Однако в 17 регионах в 2003 г. вновь наметился рост изучаемого показателя [41, 76, 122].

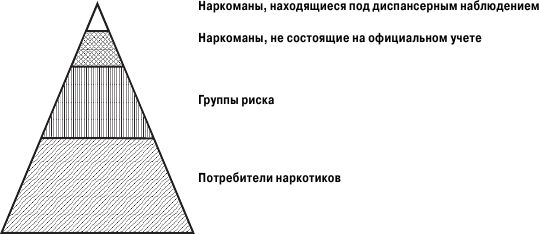

Следует, однако, помнить, что наркомания – это процесс, который находятся "на свету" лишь одной и, как правило, незначительной своей частью. Условно "видимую" часть образуют факты, события, люди, отраженные в специальных учетных, статистических данных, прошедшие милицейские процедуры, побывавшие в судах, исправительных учреждениях, направленные на принудительное лечение и т. п. "Невидимая часть" по своему объему намного больше. Это соотношение рождает ассоциацию с айсбергом, большая часть которого, как известно, находится под водой и недоступна для наблюдения. Информационно-социальная модель указанных процессов имеет форму пирамиды. Верхушка пирамиды – это социальная группа, размеры и содержание которой, как отмечено выше, уже зафиксированы, т. е. они известны, например, специалистам или чиновникам и могут быть доступны для социологов. Далее идут "латентные страты". Они располагаются примерно в той же последовательности, в которой обычно происходит "восхождение" субъекта по условным ступенькам пирамиды.

Рис. 1. Информационно-социальная модель распространения нелегальных наркотиков

Постановка наркомана на учет, отбывание наказания за торговлю наркотиками – это финальные стадии соответствующих "карьер". Начинается все с групп риска, первых проб наркотиков или попыток заработать на незаконных операциях с наркотиками. Эти "первичные" группы, как свидетельствуют статистика, социологические измерения и наблюдения, гораздо шире, объемнее, чем "финальные", "верхушечные" группы, что и дает нам право использовать пример пирамиды (рис. 1).

При построении подобных пирамид важно четко придерживаться выбранного критерия стратификации. В одном случае это могут быть группы, где критерием является частота или интенсивность злоупотреблений психоактивными веществами (отдельно могут быть построены пирамиды по типам таких веществ: алкоголь, опиаты, ингалянты и т. д.); в других случаях за основу могут быть взяты юридические критерии – участие в незаконном обороте наркотиков или совершение преступления в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

1.1.4. Медико-социальные последствия злоупотребления наркотиками

Распространение злоупотребления наркотическими веществами в России повлекло за собой резкое увеличение числа острых отравлений опиатами – суррогатами опия, а в последние два года рассматриваемого периода – героином, преимущественно "уличным", содержащим разнообразные добавки [3, 12, 71, 78, 152, 188, 193]. Острые отравления наркотиками бывают связаны с вариабельностью активно действующих доз опиатов в распространяемых на черном рынке формах, с потерей эффекта толерантности к опиатам после длительного перерыва и вследствие преднамеренных суицидальных или криминальных действий.

Возможны групповые отравления, описаны тяжелые и смертельные отравления у транспортировщиков наркотиков ("body packers") при разрыве емкостей (капсул) с веществом в желудке, прямой кишке или во влагалище. Пострадавших находят дома, в притонах, подъездах, на улице, в общественных туалетах, кафе, в больничных палатах и т. п. [103, 140].

Опиаты угнетающе действуют на таламические области головного мозга, резко понижают возбудимость дыхательного и кашлевого центров, возбуждают центры блуждающих нервов, снижают основной обмен (за счет торможения окислительных процессов), оказывают гипотермическое действие [111, 218, 247].

Острое отравление опиатами развивается при парентеральном (внутривенном, внутриартериальном, сублингвальном и др.), пероральном, интрагастральном, ингаляционном, ректальном или вагинальном поступлении яда. В среднем максимальные токсический и терапевтический эффекты достигаются через 10 мин. при внутривенном введении, через 30 мин. при внутримышечном и через 90 мин. при подкожном способе введения или оральном приеме [32, 111]. Токсические эффекты опиатов качественно незначительно отличаются от терапевтических, они попросту более выражены [219]. Отравление опиатами протекает преимущественно по типу острого экзогенного отравления с первичными проявлениями в виде синдрома нарушения сознания по типу выключения и синдрома дыхательной недостаточности, которые и определяют тяжесть состояния больного [38, 112, 142, 155].

Злоупотребление наркотиками помимо случаев острых отравлений влечет за собой такие медико-социальные последствия, как преждевременные случаи смерти, связанные с этими и другими причинами [19].

В одном из исследований, проведенных в НИИ наркологии [164], было выявлено, что у 43,8 % больных возникали опасные для жизни отравления наркотиками, обусловленные их передозировками. Установлено также, что изменения личности по наркоманическому типу (морально-этическое и своеобразное интеллектуально-мнестическое снижение) были наиболее выражены у больных опийной наркоманией [21].

Рост числа случаев преждевременной смерти является одним из наиболее важных показателей, характеризующих тяжесть последствий, вызываемым каким-либо заболеванием.