В качестве продуцентов микробного белка исследователи выбрали два вида всепожирающих микроорганизмов, способных питаться даже парафинами нефти: мицелиальный гриб Endomycopsis fibuligera и дрожжеподобный грибок Candida tropicalis (один из возбудителей кандидозов и кишечных дисбактериозов у людей). Каждый из этих продуцентов образует около 40 % полноценного белка.

Учёные подобрали и условия предварительной обработки отбросов, добавляемых к парафинам нефти для оптимального роста грибковой микрофлоры. Куриный помёт разбавляли и гидролизировали в кислых условиях; пивную дробину тоже гидролизуровали серной кислотой. После такой обработки никакие посторонние микроорганизмы, бывшие в отбросах, не выживают и не мешают расти посеянным на субстрат микроскопическим грибам.

Технологи подобрали и условия фильтрации размножившейся биомассы микроорганизмов из питательной среды. Проведённые испытания показали, что получаемый продукт не токсичен, а значит, из смеси парафинов нефти, куриного помёта и растительного углеводного сырья можно получать полноценный микробный белок. Таким образом, одновременно найден путь эффективной утилизации помёта, что составляет важную проблему развития промышленного птицеводства. Получился искусственный "круговорот пищевых веществ в природе" - что из желудка вышло, в него же и вернётся.

Белки, выделяемые из выросших на субстрате грибков и поставляемые на пищекомбинаты под названием "биомасса", не имеют вкуса и запаха, бесцветны и представляют собой порошок, пасту или вязкий раствор. Едва ли найдутся желающие употреблять их в таком виде в пищу, несмотря на все достоинства по показателям пищевой и биологической ценности.

Учёные решили создать, а вернее - сконструировать, искусственные продукты питания, внешне не отличающиеся от привычных для нас традиционных продуктов, на базе использования имеющихся ресурсов белка. Использование специальной технологии и оборудования позволило воссоздать структуру, внешний вид, вкус, запах, цвет и все остальные свойства, имитирующие привычный продукт. Короче говоря, конструирование пищи заключается в выделении белка из сырья различной природы и превращении его машинным способом в аналог пищевого продукта с заданным составом и свойствами.

Изготовляют искусственные мясопродукты несколькими путями, позволяющими получить изделия, имитирующие мясо, рубленые котлеты, бифштексы, кусковые полуфабрикаты, колбасные изделия, сосиски, ветчину и многое другое. Конечно, создать неотличимую имитацию куска мяса невозможно - слишком сложна его структура. Другое дело - фарш и изделия из него - колбасы, сосиски, сардельки и т. п. Состав этих продуктов питания не афишируется; они, как правило, покупаются беднейшими (или не информированными) слоями населения.

Кстати сказать, в СССР могли делать качественную колбасу и прочие мясные изделия, но не для всех. Такая "эксклюзивная" колбаса, какая производилась в СССР, сейчас бы стоила не менее 1000 рублей за килограмм.

Читателям, наверное, будет интересно узнать, что кроме искусственных мясопродуктов изготовляют искусственные молоко и молочные продукты (на основе эмульсий дешёвых растительных жиров). "Конструируют" также крупы, макаронные изделия, "картофельные" чипсы, "ягодные" и "фруктовые" продукты, "ореховые" пасты для кондитерских изделий, подобия устриц и даже чёрной зернистой икры. В частности, на банках с искусственным сгущённым "молоком" пишут не "Сгущённое молоко", а "Сгущёнка" - будьте внимательны при выборе; смотрите на этикетках указания о наличии растительных жиров, которых в настоящих молочных продуктах быть не может [49].

Искусственное мясо из экскрементов

Другой перспективной разработкой искусственного мяса может рассматриваться исследование японских учёных [48]. Профессор Икеда, представляя искусственное мясо, созданное на основе белков человеческих экскрементов, отметил, что его изобретение призвано оказать большую помощь в преодолении грядущего глобального кризиса продовольствия.

Икеда утверждает, что ему удалось выделить питательные вещества из экскрементов и создать на их основе "дерьмобургер". По результатам испытаний, благодаря таким добавкам как пищевой краситель (красный) и соевый белок, искусственное мясо по вкусу напоминает говядину. Питательная ценность "дерьмобургера" сомнений не вызывает. Его состав: 25 % углеводов, 63 % белка, минеральные вещества и липиды - в точности соответствуют натуральному продукту. Однако, по признанию Икеда, желающих продегустировать его новое "блюдо" пока нет. Да и цена "дерьмомяса" смущает - стоит оно в 10 раз дороже, чем натуральное.

Исследовав накапливаемый канализацией ил, Икеда нашёл в нём высокое содержание бактерий, перерабатывающих нечистоты в протеины. Выделив белки и добавив к ним усилитель реакции, был получен искомый продукт. В "мясе" содержатся требуемые количества белков, углеводов, жиров и минералов. Для лучшего сходства с настоящим мясом к продукту добавляют натуральный красный краситель, а также усилитель вкуса на основе сои. Первые добровольцы, рискнувшие попробовать результат работы учёных, утверждают, что по вкусу продукт действительно напоминает мясо.

Найденный японцами способ решения продовольственной проблемы имеет определённые преимущества перед другими способами, - отмечает сайт Inhabitat. В настоящее время около 18 % выбросов, создающих парниковый эффект, приходятся на долю мясной промышленности. Кроме того, скотоводство потребляет слишком много ценных ресурсов, а также даёт общественности повод рассуждать о жестокости к животным.

Шитбургеры, как их уже условно прозвали японцы, способны разрешить все эти проблемы (кроме естественной брезгливости). К тому же продукты из такого квазимяса содержат меньше калорий, чем привычные гамбургеры. Отметим, что пока на вопрос, заданный сайтом Inhabitat, о готовности отведать шитбургеров большинство читателей отвечают отрицательно. Однако имеются и в духе японского "харакире" и патриоты-добровольцы.

Учёные не теряют надежды, что со временем потребители преодолеют психологический барьер, и у шитбургеров найдётся достаточно покупателей, который поймут все преимущества такого безотходного производства.

В случае массового распространения продукта стоить он будет столько же, сколько сейчас - гамбургеры из натурального мяса. Пока же, учитывая расходы на научно-исследовательскую работу, они обходятся в 10 ÷ 20 раз дороже традиционной продукции.

Отметим, что полностью отвергать эти разработки японских учёных не следует, так как они вполне могут быть использованы после доработки, если не для людей, то по крайней мере, для корма животным.

2.2. Экскреты в решении проблем космонавтики

Успешные полеты космонавтов вокруг Земли на космических кораблях и орбитальных станциях и высадка человека на Луну, запуски автоматических межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу создают реальные предпосылки полётов человека к другим планетам. Чтобы осуществить такие полёты, которые будут длиться многие месяцы и, возможно, годы, необходимо решить очень сложные инженерно-технические и медико-биологические проблемы [50].

Одна из таких проблем - разработка и создание системы, неограниченно долго обеспечивающая людей в космическом корабле и в случае высадки на другие планеты всем необходимым для нормальной жизни: кислородом, пищей, водой. Эта система должна, кроме того, очищать среду от углекислого газа и токсичных продуктов жизнедеятельности.

При нормальном функционировании организма человеку необходимо в сутки около 1 кг кислорода, 2,2 кг воды (для питья), около 0,5 кг сухой пищи и примерно 1,8 кг воды для санитарных нужд; всё вместе это составляет около 5,5 кг.

Получается, что годовой запас жизненно необходимых веществ для одного космонавта составляет около 2 т! Вес системы жизнеобеспечения растёт пропорционально увеличению числа членов экипажа и длительности полёта. Например, для экипажа из 5 космонавтов при трехгодовом полёте он составляет около 30 т без учёта аппаратурной части системы. Ясно, что стартовый вес корабля будет слишком большим. Такие корабли пока невозможно оторвать от Земли и вывести на межпланетную траекторию. Кроме того, взятые с Земли продовольственные запасы могут в конце концов истощиться и время полёта и пребывания космонавтов на других планетах окажется несовместимым с жизненными потребностями людей.

Возникает вопрос - может ли быть создана система, которая достаточно длительное время обеспечит жизнь людей в космическом полёте? Учёные пришли к выводу, что теоретически такую систему можно создать при использовании мусорных экскретов человека - отбросов, отходов, мусора и газов. Кроме того, на борту межпланетного корабля и на планетных станциях необходимо разместить и рационально скомпоновать сообщества различных организмов, которые обеспечивали бы полный биологический круговорот веществ, подобный тому, который существует на Земле. Зелёные растения на борту корабля при использовании солнечного света или бортовых источников ядерной энергии теоретически позволяют создать такие замкнутые экологические системы [50]. Они должны включать и экипаж космонавтов, благодаря чему в непрерывном круговороте будет находиться одно и то же взятое с Земли количество веществ. Человек, поглощая кислород, будет выдыхать углекислый газ, растения же, поглощая его, а также усваивая воду и минеральные соли, будут вновь и вновь создавать пищевые вещества и выделять кислород. Движущей силой этого процесса явится световая энергия. Твёрдые и жидкие отбросы жизнедеятельности человека после их биологической трансформации могут быть использованы для получения животного белка, для минерального питания растений и для получения чистой воды. Таким образом, замкнутый экологический комплекс позволяет непрерывно циклически воспроизводить на борту космического корабля все необходимые для жизни человека условия.

Строго говоря, материальный баланс твёрдых, жидких и газообразных веществ на борту космического корабля выдержать не удастся. Неизбежны потери газов и жидкостей через микроскопические щели в конструкции летательного аппарата (ЛА). Потери будут также при шлюзованиях экипажа во время выполнения наружных ремонтных работ, при выходах и входах в жилой блок с поверхности осваиваемой планеты, при удалении накопившегося мусора и лишних отбросов. Уменьшение или увеличение массы содержимого ЛА может произойти при заборе проб материальных тел с осваиваемой планеты или при удалении из него тела погибшего космонавта. Все возможные ситуации заранее учесть невозможно…

Какие же растения целесообразно выращивать в квазизамкнутом пространстве космолёта? Особенный интерес представляют одноклеточные зелёные водоросли, например хлорелла, имеющая небольшие размеры, очень быстро размножающаяся и отличающаяся высокой активностью фотосинтеза. Эта водоросль может культивироваться в питательных средах, поглощая за короткий срок большое количество углекислого газа, выделяя кислород и накапливая значительные количества питательной биомассы. Биомасса хлореллы содержит до 50 % белков, до 20 % жиров, углеводы, витамины и другие ценные вещества. Важно, что процесс выращивания водорослей может быть автоматизирован.

Отмечается [50], что достигнутая в лабораториях интенсификации роста и биосинтеза микроскопических водорослей, позволяют уже сейчас обеспечить с их помощью воспроизводство воздуха и пищи на одного человека. Найдены и пути управления качественной стороной фотобиосинтеза водорослей. Можно получать от них биомассу, которая по соотношению белков, жиров и углеводов практически полностью копирует соотношение этих веществ в пищевом рационе человека. Это не значит, конечно, что в составе замкнутого экологического комплекса будут только одноклеточные водоросли. В него, безусловно, должны быть включены привычные для человека высшие растения, а также животные белки и некоторые микроорганизмы.

Работа по созданию замкнутого экологического межпланетного комплекса связана с большими трудностями. Все звенья замкнутого биологического сообщества должны быть строго согласованы друг с другом, в определённой зависимости соподчинены и взаимно обеспечивать друг друга веществами и энергией. Должны быть учтены возможные негативные воздействия на отдельные организмы изолированной экологической системы. Потоки космической радиации, действие перегрузок, невесомости и всех тех факторов, с которыми неизбежно столкнётся живой организм в специфических условиях космического полёта, не должны разрушить это хрупкое биологическое сообщество.

Однако эти трудности не описывают всех проблем. Одной из новых проблем длительных космических полётов при освоении планет солнечной системы является проблема образования твёрдых и жидких отходов, не утилизируемых традиционными способами [87]. Иными словами, как и на земле в ограниченном объёме космического аппарата неизбежно возникнет вопрос - куда девать мусор? Причём мусорные экскреты могут частично быть токсичными и трудноутилизируемыми на земле, а в условиях ограниченных по объёму и техническим возможностям космолёта - вообще неутилизируемыми.

Опасными и токсичными отходами, которые в настоящее время считаются трудноутилизируемыми [59], являются:

- ртутьсодержащие отходы, приборы;

- лабораторные отходы и остатки реактивов;

- органические растворители, в том числе галогенсодержащие;

- оксиды, соли, щёлочи;

- неорганические и органические кислоты;

- лакокрасочные отходы, масла, отходы нефтепереработки;

- гальваношламы, электролиты;

- отходы средств защиты растений (пестициды);

- лекарственные средства, отсевы лекарственного сырья; лекарственные неликвиды;

- другие высокотоксичные и трудно утилизируемые вещества, возникающие при полёте межпланетного корабля.

Именно мусорная проблема, а не проблемы создания и надёжного функционирования навигационных, пилотажных, двигательных установок или систем жизнеобеспечения космолёта может остановить развитие космонавтики!

Парадоксально, но именно темпы "производства" мусорных экскретов в конечном итоге могут диктовать не только количество участников полёта, но и размеры летательного аппарата и его конструктивные особенности.

Проблема включает ряд задач, решение которых пока не найдено и может затормозить освоение небесных тел солнечной системы. Одна из задач - формирование технологий и конструкций, приводящих к минимизации отходов. Вторая задача - разработка конструкций космического оборудования, включая служебные системы и научную аппаратуру, приспособленного для использования в Космосе после истечения своего ресурса. Третья задача - выбор наиболее эффективных направлений применения в космическом полёте экскретов, образующихся в результате функционирования оборудования и жизнедеятельности экипажа. Фактически это та же задача избавления от отходов, отбросов и мусора, которая с переменным успехом решается человечеством на поверхности нашей планеты.

Важной информацией для анализа эффективности использования возникающих экскретов служат сведения об их возможном составе и количестве на борту летательного аппарата. Приближённо можно выделить следующие группы экскретов:

- отбросы жизнедеятельности экипажа (экскременты и другие отходы жизнедеятельности, биологические средства личной гигиены, отбросы медицинского, микробиологического и "садово-огородного" обеспечения);

- отходы функционирования служебных систем и научной аппаратуры;

- производственный и бытовой мусор.

Перечислим возможные источники мусорных экскретов космического летательного аппарата в период его межпланетного полёта. Источники отбросов - это экипаж космического аппарата и биологические системы его жизнеобеспечения. Источники отходов: узлы и агрегаты летательного аппарата, его энергетические и служебные системы.

Источниками мусора могут быть: упаковка рационов питания и объекты после уборки жилых и служебных помещений, ремонта аппаратуры и бытовой техники, включая систему жизнеобеспечения, систему обеспечения теплового режима и другие системы.

Возможные направления использования мусорных экскретов экипажа включают в себя:

- изготовление из отбросов подсобными средствами некоторых продуктов питания экипажа, а также использование отбросов для культивирования "огорода";

- ремонт и формирование из отходов интерьера жилых отсеков;

- изготовление из мусора и отходов дополнительных средств радиационной и метеоритной защиты;

- доработка вышедшего из строя оборудования (отходов) для нецелевого его использования или возможного применения на других небесных телах.

Каждая из перечисленных выше задач требует тщательной теоретической и практической проработки, и подготовка экипажей для их решения потребует многолетних усилий мирового научного сообщества. Ни одна из стран, очевидно, не в состоянии в одиночку решить столь трудоёмкий и финансово затратный комплекс проблем.

Рассмотрим для примера, как мыслится решение задачи жизнеобеспечения экипажа космолёта. Независимо от того, когда начнется непосредственное исследование человеком далёких планет системы жизнеобеспечения (СЖО) пилотируемых космических кораблей должны быть рассчитаны на работу в течение очень продолжительных периодов времени. Между тем, современные СЖО способны работать лишь в течение нескольких недель [88].

Считается, что СЖО больших орбитальных космических станций и для полётов к Марсу будут значительно отличаться от СЖО современных кораблей типа "Аполлон" и "Союз". Полузамкнутая СЖО не удовлетворяет требованиям продолжительных полётов в космос. Когда начнётся исследование космического пространства за Луной или в районе ближайших планет, просто невозможно будет работать, непрерывно используя запасы продуктов СЖО, взятых на борт корабля.

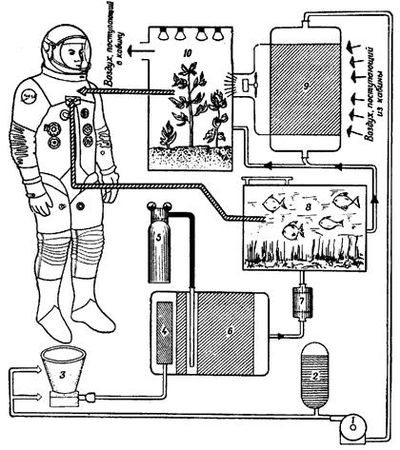

Один из вариантов решения этой проблемы состоит в том, чтобы в какой-то, степени дублировать экологическую замкнутую систему, частью которой является на Земле человек. Для исследования открытого Космоса человеку, вероятно, потребуется создать микроклимат, в основе которого лежит непрерывный материальный и энергетический обмен между животным и растительным миром и круговорот воды. "Сердцем" такой системы является блок фотосинтеза, в котором выделяемый человеком углекислый газ преобразуется в кислород и углерод, являющийся составной частью питательных веществ для растений. Схема такой системы приведена на рис. 2.2.1 [88]. Основными узлами экологической системы являются источник энергии, блок фотосинтеза, устройство для обработки отходов жизнедеятельности, блок для обработки воды, регулятор состава атмосферы и блок получения продуктов питания.