В обобщенном виде последствия аварий выражаются с помощью показателей материального ущерба. Потери среди населения оцениваются числом погибших, пострадавших, пропавших без вести.

К прямому ущербу относят: повреждение и разрушение ГТС, жилых, производственных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, линий электропередач и связи, мелиоративных систем.

К косвенному ущербу относят:

• затраты на приобретение и доставку в пострадавшие районы продуктов питания, одежды, медикаментов, строительных материалов и техники, кормов для скота;

• сокращение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции;

• ухудшение условий жизни местного населения;

• невозможность рационального использования территории, находящейся в зоне водного затопления.

Предупреждению гидродинамических аварий и уменьшению ущерба от них способствуют укрепление и одновременный ремонт гидротехнических сооружений, ограничивающих дамбы, а также проведение берегоукрепительных работ, подсыпка низких мест.

9.3. Защита населения от последствий гидродинамических аварий

Основные меры защиты населения

При катастрофических затоплениях или их угрозе принимаются следующие меры по защите населения:

• оповещение населения об угрозе катастрофического затопления и принятие необходимых мер защиты;

• самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления до подхода волны прорыва;

• организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны прорыва;

• укрытие населения на незатопленных частях зданий и сооружений, а также на возвышенных участках местности;

• проведение аварийно-спасательных работ;

• оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим;

• проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Многолетний опыт показал, что материальный ущерб от аварий существенно уменьшается при наличии прогноза, хорошо налаженной службы информации и оповещения, высокой организованности и обученности населения.

Экстренному оповещению подлежат населенные пункты, расположенные ниже плотины по течению на удалении до 6 км, а также поселок работников гидроузла, расположенный, как правило, в непосредственной близости от него. Одновременно сигнал оповещения о катастрофическом затоплении поступает в ближайший к гидроузлу орган управления по делам ГО и ЧС, где организовано оперативное дежурство и управление территориальной системой оповещения населения.

Важными мерами защиты от гидродинамических аварий являются:

• регулирование расхода воды путем перераспределения стока по времени;

• регулирование паводковых стоков с помощью водохранилищ;

• затопление обширных территорий.

Масштабы последствий гидродинамических аварий зависят от параметров и технического состояния ГТС, характера и размеров разрушений, объема запасов воды в водохранилище, от характеристик волны порыва, рельефа местности, сезона и времени суток происшествия, а также от наличия защитных гидротехнических и конкретных мер, уровня подготовки к действиям и организованности в условиях аварий руководящего состава, персонала предприятий и организаций, аварийно-спасательных служб.

К оперативным предупредительным работам относятся:

• оповещение населения об угрозе аварии;

• заблаговременная эвакуация населения, животных, материальных и культурных ценностей из зон потенциально затапливаемых мест;

• частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зонах возможных затоплений, защита материальных ценностей.

Правила поведения в условиях гидродинамических аварий

Жители затапливаемых зон, прилегающих к аварийным ГТС, должны представлять себе возможные опасности, быть подготовленными к действиям при угрозе и во время затопления. О получении прогноза или сигнала тревоги население оповещается через сеть радио– и телевизионного вещания. В сообщении о наводнениях указывается ожидаемое время затопления, границы затапливаемой территории, даются рекомендации о действиях по защите населения и имущества при наводнении, а также порядок эвакуации.

По сигналу оповещения об угрозе затопления население должно эвакуироваться немедленно. Эвакуации подлежат также домашние животные. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и продукты питания на 2–3 суток. Часть имущества, которую требуется сохранить от затопления водой и нельзя взять с собой, надо перенести на верхние этажи зданий, чердаки, ярусы сооружений.

Перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить электричество, газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в здании.

При внезапном наступлении катастрофического затопления для спасения от удара волны прорыва необходимо занять возвышенное место, взобраться на ствол крупного дерева, верхние ярусы крупных сооружений.

Если поблизости нет подходящих строений, нужно спрятаться за любую преграду, которая может защитить от движущейся воды: дорожную насыпь, большие камни, деревья (лучше отдаленные, крепко укоренившиеся). Необходимость держаться за дерево, камень или другие выступающие предметы объясняется тем, что в противном случае воздушная волна и потоки воды могут протащить человека по камням, другим твердым предметам и ударить о них.

В случае нахождения в воде при приближении волны прорыва нужно нырнуть в глубину у основания волны.

До сухого места можно добраться вплавь или с помощью подручных плавательных средств, лучше всего до насыпи дороги или дамбы, по которым затем можно следовать до незатопленной территории.

При подтоплении или затоплении приусадебного участка или многоквартирного жилого дома необходимо выключить электроснабжение, подать сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания флага из яркой ткани в дневное время и фонаря – ночью. Для получения информации об обстановке следует использовать радиоприемники с автономным питанием. Следует принять меры по защите имущества от прямого воздействия влаги и воды и организовать их экономное расходование.

При эвакуации по воде нужно взять с собой документы, вложенные во влагонепроницаемые пакеты, максимальное число предметов первой необходимости, сезонную, теплую одежду, резиновую обувь, предметы одежды водозащитного (водоотталкивающего) исполнения, надувные предметы (матрацы, подушки, большие детские надувные игрушки, авто-, мотокамеры), веревки. В первую очередь следует принять меры по обеспечению безопасности детей, стариков, инвалидов и больных, уточнить место сбора семьи.

Пешим порядком население эвакуируют только летом и на небольшие расстояния. Прохождение через брод допустимо только с проводником при условии, что глубина перехода не превышает 1 м при умеренной скорости потока воды.

После спада уровня воды, как правило, люди торопятся вернуться домой. При этом следует помнить о мерах предосторожности.

Следует остерегаться порванных и провисших электропроводов.

О повреждениях и о разрушениях водопроводных, канализационных и газовых магистралей нужно немедленно сообщить в соответствующие службы жизнеобеспечения.

Попавшие в воду продукты нельзя применять в пищу без кипячения.

Запасы воды перед употреблением должны быть проверены, а имеющиеся колодцы с питьевой водой осушены путем выкачивания из них загрязненной воды.

Необходимо убедиться в том, что конструкция зданий не претерпела явных разрушений.

Запрещается пользоваться спичками и зажженными свечками при осмотре комнат, лучше пользоваться карманными электрическими фонариками.

Выполнение этих правил позволяет снизить ущерб и сохранить жизнь людей.

9.4. Состояние гидротехнических сооружений в России

На территории Российской Федерации эксплуатируется более 30 тыс. водохранилищ и несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов. Из них около 2500 водохранилищ и 400 накопителей имеют объем более 1 млн м3. Многие из них являются объектами повышенного риска, поскольку эксплуатируются без ремонта более 50 лет. Увеличение числа и размеров гидротехнических сооружений обуславливает возрастающее значение проблемы безопасности населения, проживающего ниже напорных фронтов и дамб, и предотвращения крупных экологических катастроф. Численность населения, проживающего в зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью при возможных авариях на этих объектах, достигает 10 млн человек.

По данным Ростехнадзора, на начало 2008 года в собственности топливно-энергетических предприятий России находится 1132 гидротехнических сооружения. Компании горнодобывающей, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности эксплуатируют 726 комплексов ГТС, содержащих 1120 накопителей жидких отходов промышленности.

Нормальный уровень безопасности зафиксирован на 67,9 % от общего количества российских ГТС. На этом уровне ГТС не имеют дефектов и повреждений, дальнейшее развитие которых может привести к аварии, а эксплуатация сооружений осуществляется с выполнением норм и правил безопасности.

Пониженный уровень безопасности, при котором сооружения находятся в нормальном техническом состоянии, но имеются нарушения правил эксплуатации, отмечен на 25% комплексов ГТС.

Неудовлетворительный уровень безопасности, характеризуемый превышением первого (предупреждающего) уровня значений критериев безопасности и ограниченной работоспособностью сооружений, наблюдается на 7,1% комплексов ГТС.

Средний износ ГТС на крупнейших гидроэлектростанциях мощностью более 2000 МВт составляет 38%, на ГЭС мощностью от 300 до 2000 МВт – 45%, на крупных тепловых электростанциях – около 48%. Срок эксплуатации (55 лет) превысили гидротехнические сооружения на 18 гидроэлектростанциях, в том числе ГТС Волховской ГЭС (78 лет), Нижнесвирской ГЭС (71 год), Нижнетуломской ГЭС (68 лет), Нива ГЭС-2 (68 лет), Угличской ГЭС (65 лет), Рыбинской ГЭС (66 лет), Лесогорской ГЭС (69 лет).

Контрольные вопросы и задания

1. По каким признакам классифицируют гидротехнические сооружения?

2. Какими могут быть последствия гидродинамических аварий?

3. Каковы основные поражающие факторы катастрофического затопления?

4. Назовите меры защиты населения в условиях гидродинамических аварий.

5. Перечислите правила поведения населения в период и после гидродинамических аварий.

6. Охарактеризуйте состояние гидротехнических сооружений в России с точки зрения безопасности.

Глава 10 Опасности техногенного характера в быту и жилищно-коммунальном хозяйстве

10.1. Системы жизнеобеспечения

Системы жизнеобеспечения и источники опасностей в них

Быт – одна из важнейших сфер общества, охватывающая существование людей вне их трудовой и общественно-политической деятельности. Это материальная и культурная среда, в которой происходит удовлетворение потребности человека в пище, одежде, жилище, отдыхе, развлечениях и пр. Как и на производстве, в быту на человека воздействуют различные опасные и вредные факторы среды обитания, которые нужно уметь выявлять и оценивать в повседневной жизни, определять способы защиты от них и ликвидировать последствия.

К объектам и системам жизнеобеспечения населения относятся водоснабжение и канализация, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, медицинское обслуживание населения, транспорт, системы связи, продовольственного снабжения и информационного обслуживания.

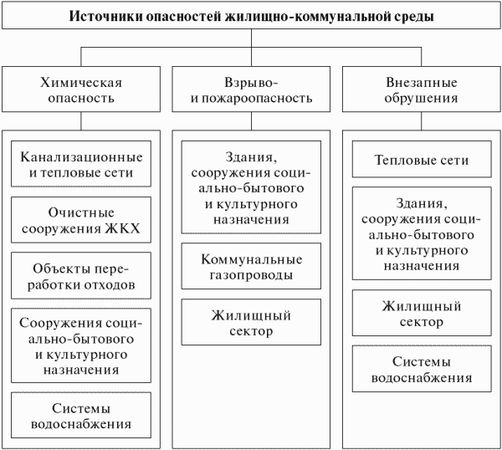

Источники опасностей жилищно-коммунальной системы представлены на рис. 4.

Рис. 4. Источники опасностей в жилищно-коммунальной сфере

Кроме непосредственно жилищно-коммунальных объектов имеются и другие элементы и угрозы в системах жизнеобеспечения, воздействующие на здоровье и благополучие человека. К ним относятся проблемы газовой, электрической, электромагнитной и шумовой безопасности.

Причины аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве

Анализ работы объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) выявил следующие основные причины аварийности:

• ветхость, некачественная подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону (36%);

• несоблюдение правил технической эксплуатации оборудования, неквалифицированные действия обслуживающего персонала (32%);

• природные факторы и стихийные бедствия (21%);

• несанкционированное отключение электроэнергии, взрывы газа, пожары и пр. (11%).

Для оценки риска возникновения и прогнозирования ЧС техногенного характера в жилищно-коммунальном хозяйстве анализируется и оценивается:

• устойчивость электроснабжения, подачи газа, пара;

• обеспеченность топливом (мазут, уголь, дрова);

• изношенность систем канализации;

• зависимость объекта от внешних и привозных источников жизнеобеспечения (электроэнергия, газ, вода и т. д.), обеспеченность объекта автономными (резервными) источниками;

• минимальный уровень энергоснабжения, обеспечивающий работу объекта в условиях ЧС и военного времени;

• состояние энергетических сетей и коммуникаций (наземных, подземных в траншеях, в грунте, на стенах и др.);

• количество линий электропередачи, источников водоснабжения, раздельных систем канализации, а также источников тепла и пара;

• наличие необходимых запасов сырья, обеспечивающих бесперебойную работу объектов ЖКХ;

• объемы оборотной воды и надежность водоснабжения;

• состояние систем контроля безопасности производства.

Анализ этих сведений даже без использования методов математического моделирования позволяет своевременно предотвратить перерастание опасной ситуации в ЧС.

Меры повышения устойчивости объектов жизнеобеспечения

Основными мерами, повышающими устойчивость объектов жизнеобеспечения в коммунально-энергетическом хозяйстве, являются:

• своевременное проведение ремонтно-профилактических работ;

• утепление или заглубленное размещение городских коммуникаций;

• наличие возможности централизованного отключения пораженных объектов в случае ЧС;

• наличие автономного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения;

• совершенствование подготовки эксплуатационных и ремонтных служб;

• создание резервов энергетических мощностей, запасов топлива;

• беспрерывное обеспечение энергией ответственных потребителей;

• подготовка потребителей энергии к работе на резервных видах топлива;

• оборудование газовых систем автоматическими отключающими устройствами;

• недопущение прокладки любых газопроводов по поверхности земли.

В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения к таким мерам относятся:

• защита водоисточников, водопроводов, скважин от заражения;

• совершенствование контроля за зараженностью питьевой воды;

• оборудование городских пунктов разбора воды в передвижную тару;

• создание подземных защищенных резервуаров чистой воды для использования в случае ЧС;

• совершенствование технологии очистки воды в условиях ЧС;

• стимулирование в городе и на предприятиях создания замкнутых систем.

В системе городской канализации устойчивость объектов жизнеобеспечения повышают следующие меры:

• устройство перепускных линий;

• закольцовывание линий между собой и районными насосными станциями;

• создание запасов реагентов.

10.2. Безопасность при использовании газа

Природный газ и продукты его сгорания

Природный газ и некоторые продукты его сгорания обладают токсичностью. Основу отечественных природных газов составляет метан (СН4). В наиболее распространенных газах его доля обычно составляет 75–98,5%, количество высших углеводородов незначительно – до 2–3%. В этих газах могут присутствовать небольшие количества углекислого газа, азота, гелия, а также сероводорода. Природные газы, не содержащие сероводород, малотоксичны.

В баллонах используется сжиженный нефтяной газ, который в отличие от природного, наряду с предельными углеводородами (36–50%), главным образом метаном, содержит 28–48% непредельных углеводородов (этилен, пропилен), 6–14% водорода, 1,5% углекислого газа и до 8% азота.

Признаки удушья (асфиксии) начинают обнаруживаться при концентрации метана в воздухе 25–30%. Вдыхание воздуха с 0,25–1%-ным содержанием углекислого газа приводит к изменениям функций внешнего дыхания и кровообращения, концентрация 2,5–5% вызывает головную боль, учащение сердцебиения, повышение кровяного давления и др. Высокое содержание СO2 вызывает смерть от остановки дыхания (при концентрации 20% смерть наступает через несколько секунд).

С токсикологической точки зрения при эксплуатации газового оборудования наиболее опасно воздействие на организм человека угарного газа (СО). Этот газ отнесен к четвертому классу опасности. Для него установлены следующие нормы предельно допустимой концентрации: в воздухе рабочей зоны в течение рабочего дня – 20,0 мг/м3; в атмосферном воздухе максимально разовая доза – 5,0 мг/м3; среднесуточная доза – 3,0 мг/м3.

Системы газоснабжения и правила их эксплуатации

В нашей стране большинство жилых домов газифицировано, их снабжение осуществляется магистральным природным газом, а в сельской местности, где проживают около 40 % населения, – сжиженным (баллонным) газом.

Применение углеводородных соединений в быту имеет свои специфические особенности, обусловленные их пожаро– и взрывоопасными свойствами и токсичностью. Для своевременного обнаружения утечки газы подвергают одоризации, им придают специфический запах, по которому их легко обнаружить даже при незначительных концентрациях в воздухе помещений. Природный газ, имеющий нижний концентрационный предел воспламенения в смеси с воздухом 1,6–3% объема, а верхний – 8,8–32%, ощущается в воздухе помещений при концентрации, равной 0,32%. Запах сжиженных газов должен ощущаться и при меньшей концентрации. Необходимо помнить, что смеси газов с воздухом могут вспыхивать и взрываться не только от открытого огня, но и от искр, высекаемых при ударах или трении металлических предметов и пр. Следует также учитывать, что горючие газы в 1,5–2 раза тяжелее воздуха, поэтому в случае утечки они скапливаются в низких местах и в безветренную погоду могут оставаться там в течение продолжительного времени.

Система газоснабжения жилых домов состоит из сети газопровода, газового счетчика и газорасходных аппаратов (газовых бытовых плит, водонагревателей и др.).

Газопровод прокладывают по стенам открыто, при прокладке внутреннего газопровода не допускается пересечение им оконных и дверных проемов, а также прохождение его через жилые комнаты.