Неотразимая сила воздействия музыки на человеческое сознание выражается еще и в том, что вызывает в нас множество воспоминаний, и мы невольно становимся сотворцами музыкальных произведений, обогащая их собственными впечатлениями о жизни. Если музыка заставляет нас глубже, взволнованней размышлять о жизни, то это уже обогащает наш духовный мир, делает его ярче, светлей, интереснее. Иногда музыка неожиданно открывает нам такие грандиозные сокровища мыслей и чувств, о которых мы и не догадывались.

Обращение к чувственному образу необходимо искусству потому, что оценка ценностей, изображаемых в произведениях искусства, имела бы не только интеллектуальный, но обязательно и эмоциональный характер. Музыкальный образ – это образ, как правило, не реального, а воображаемого явления. В то же время он является инструментом познания реальной действительности. Целью любой творческой деятельности является совершенствование механизма регуляции поведения человека. Мотив деятельности – получение художественного удовольствия, наслаждения. Субъект деятельности – личность, которая в зависимости от уровня своего эстетического развития является способной либо действовать под влиянием мотива, либо ставить перед собой сознательную цель этой деятельности – совершенствование ценностных установок на действительность при помощи произведений искусства. Отсюда мы ясно видим задачи педагога: от мотива деятельности подвести учащегося к сознательной постановке цели и ее преодолению. И, наконец, объектом деятельности является особое произведение искусства.

С поступлением в школу развитие эмоций и чувств ребенка должно переходить на новую, более высокую ступень, становиться более сознательным, глубоким, управляемым. Интенсивно развиваются и познавательные чувства, сопровождающиеся формированием познавательных интересов, что определяется ежедневной активной познавательной деятельностью, переходящей в познавательную потребность. Изард Кэрролл Е. считает, что интерес – врожденная эмоция, а новизна представляет собой врожденный возбудитель интереса. Кроме новизны, активизирует интерес также и изменение. Источником же новизны и изменений может быть как окружающая среда, так и воображение, память и мышление. Интерес управляет деятельностью ребенка с его рождения. Рассматривание, слушание, вокализация – все это проявления эмоции интереса. Мотивируемые интересом формы деятельности составляют основу для развития во всех сферах, и их отсутствие может привести к тяжелым задержкам развития. Например, интерес ребенка к человеческому лицу приводит к способности отличать мать от других людей. Интерес к лицу матери заставляет ребенка следить за ним в пространстве и узнавать кое-что о расстояниях и пространственных отношениях. Эти знания необходимы для того, чтобы ребенок научился ходить… И так далее. Хотя интерес является врожденным, его социализация играет ведущую роль в развитии и формировании человеческой личности. Социально-экономические условия, объем и разнообразие стимуляции, получаемой в ближайшем окружении, отношение семьи к занятиям, увлечениям – факторы, влияющие на социализацию интереса. Наиболее важным для ребенка является поощрение родителей его игры и исследований. Такова точка зрения на интерес зарубежных авторов, в частности Изарда Кэрролла Е. Ученые нашей страны (Н. Г. Морозова, А. К. Дусавицкий и др.) считают, что первоначально интерес проявляется в форме любопытства ко всему новому и неожиданному, т. е. желания посмотреть, но только с внешней стороны, обычно не вникая в сущность вопроса. Все важно, все интересно, если оно ново. Именно на новизну и должен опираться учитель, актуализировать ее, сделать более четкой для большинства учащихся. Иначе ему придется ставить перед учениками готовые цели. Возникновение познавательного интереса связывают с появлением у детей уже с раннего возраста таких вопросов, как "Откуда?", "Почему?", "Что такое?". Но ребенка удовлетворит любой поверхностный ответ вроде "Это так, потому что так". Любопытством управляет чувство. Этот внезапно пробуждаемый интерес зависит от чего угодно: новизны, актуальности, случайности… Но едва ребенок понял, что собою представляет привлекший его предмет, как интерес к нему остывает и может угаснуть совсем. От такого поверхностного, созерцательного отношения к предметам и явлениям действительности следует отличать любознательность как проявление активности личности, стремления познать глубже заинтересовавший ее предмет, познакомиться лучше со свойствами и особенностями этого предмета. Любознательность является вторым этапом в развитии познавательного интереса. Там, где для любопытных уже нет материала, для любознательных все только начинается. Любознательность представляет собою проявление устойчивого интереса личности к предмету даже при его отсутствии. Причем интерес возрастает в связи с его удовлетворением. Однако ребенку не так просто перейти с первого этапа на второй, а затем на третий – уровень познавательного интереса . Этому мешают такие проблемы, как тревожность, скука. Это может быть вызвано различными проблемами – как школьными, так и семейными.

Н. Г. Морозова выделяет критерии наличия познавательного интереса:

1. Специфичные для интереса особенности поведения и деятельности учащихся, проявляющиеся в процессе учебной деятельности на уроке. А именно активное включение в деятельность, жадное восприятие познавательного материала, сильная сосредоточенность, нет отвлечений, преобладает непроизвольное внимание, возникают вопросы.

2. Особенности поведения и деятельности учащихся вне уроков. После урока школьники окружают учителя, задают вопросы, высказывают мнения.

3. Особенности всего образа жизни, возникающие под влиянием интереса к той или иной деятельности.

В интеллектуальной деятельности познавательный интерес обнаруживается в виде активного поиска, догадки, исследовательского подхода, готовности к решению задач. При этом проявляются эмоции и чувства – удивления, ожидания нового, чувство интеллектуальной радости, чувство успеха. Интеллектуальная, волевая и эмоциональная стороны познавательного интереса представляют собой сплав важнейших для развития личности психических процессов.

Г. И. Щукина определяет познавательный интерес как избирательную направленность личности, обращенную к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями. Современная возрастная психология утверждает возможность создания нового типа отношения к учению, например, формирования интереса к способам добывания знаний, уже в младшем школьном возрасте. Основной мотив учения состоит в большинстве случаев в самом выполнении учения как объективно значимой деятельности, так как благодаря выполнению учебной деятельности ребенок приобретает новую социальную позицию. Наряду с этим происходит развитие познавательных мотивов. Вначале у детей нет выраженного интереса к содержанию уроков и учебных занятий. На следующем этапе интерес к учебным занятиям начинает дифференцироваться, возникают собственно учебные интересы. Интерес перемещается с выполнения учебного действия на его содержание, задачи, которыми это действие отвечает на способы, которыми оно выполняется. Если же этих внутренних мотивов учения нет, то интерес школьников замыкается на отметке и других важных, но внешних по отношению к учебной деятельности моментах. Этот интерес может возникнуть в середине младшего школьного возраста, чаще он складывается в подростковом, а в некоторых случаях не формируется и в старшем школьном возрасте.

4. Учитель музыки

В самом характере педагогического творчества учителя музыки есть своя особенность. Она заключается в потребности отдавать другим то, что узнал сам. Учитель музыки – это "человек отдачи", в котором живет неистребимое желание просветительства: получая – отдавать, то есть потребность к "лицедейству" и просветительству. На концерте симфонической музыки, в театре, во время чтения литературы у каждого учителя происходит процесс духовного накопления. Без каких-либо внутренних команд, так же естественно, как дыхание, идет непрерывная работа музыкальной памяти, внимания, воли для того, чтобы привнести в урок что-то новое, актуальное, заинтересовывающее. Вечно изобретать, совершенствоваться – вот единственный курс учительской творческой жизни. И реализует он этот курс прежде всего в процессе создания урока музыки, когда урок возникает в воображении, насыщаясь конкретным содержанием, исходя из задач, актуальных именно сегодня.

Академиками РАО В. А. Сластениным и В. Л. Матросовым были определены черты современного учителя :

– высокая гражданская активность и социальная ответственность;

– любовь к детям, потребность и способность отдавать им свое сердце;

– подлинная интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими;

– высокий профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления;

– потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;

– физическое и психологическое здоровье, профессиональная работоспособность.

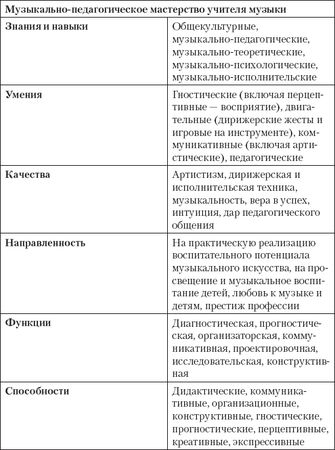

Все эти качества нового учителя, несомненно, относятся и к профессии учителя-музыканта. В школе музыкальное обучение и воспитание должно осуществляться учителем – музыкантом – профессионалом. Музыкально-педагогическое мастерство учителя музыки можно представить в виде следующей таблицы:

Из данной таблицы видно, какими многочисленными необходимыми способностями должен обладать современный учитель музыки для профессиональной деятельности в школе:

– способность к отбору музыкального репертуара, проектированию учебно-воспитательного материала, разработке планов уроков музыки и внеклассных форм работы;

– способность к эмоциональной заразительности, яркости и направленности эмоций, владение интонационной палитрой речи, мимикой, жестом, пластикой;

– способность включать учащихся в различные виды музыкальной деятельности, вызывать стойкий интерес у детей к высокохудожественному музыкальному искусству, объединять учащихся посредством коллективных форм деятельности (хорового пения, игры в оркестр) и направлять их интересы на реализацию поставленных целей;

– способность к общению с учащимися, сотрудничеству;

– способность к познанию специфики организации музыкально-эстетического воспитания школьников;

– способность объяснять, передавать знания, обучать;

– способность осуществлять педагогическое предвидение, прогнозирование результатов взаимодействия в педагогической деятельности;

– способность к творчеству, импровизации;

– способность проникать во внутренний мир ребенка, понимать его состояние, способность к эстетической эмпатии.

Все блоки формирования личности учителя, составляющие его музыкально-педагогическое мастерство, представляют систему, в которую укладываются все вопросы профессиограммы. Профессиограмма учителя музыки – это его квалификационная характеристика, которая является главным документом, требованием и руководством в работе учителя. От выполнения этого руководства будет зависеть уровень деятельности учителя музыки в школе. Профессиограмма должна помочь учителю-практику определить оптимальный круг знаний, навыков и умений, способностей и качеств, необходимых для музыкального воспитания детей, должна стать руководством в его классной и внеклассной работе, будет способствовать развитию самообразования и творческого роста учителя.

Каждый блок, в свою очередь, можно подразделить на три раздела: музыкально-эстетический, психолого-педагогический, методический. Например, блок "знания" включает: 1) знать основные элементы теории музыки, истории развития музыкальной культуры, творчество детских композиторов и т. д.; 2) анатомо-психологические и физиологические основы развития детского голоса и его охраны и т. д.; 3) методы комплексного и творческого подхода к музыкальному воспитанию, методику проведения внеклассной и внешкольной работы, методику развития у детей музыкального слуха и т. п.

Очевидна близость труда учителя музыки, работающего с детьми, и актера. Следует отметить, что труд учителя музыки и актера подвижен, изменчив, тот и другой работают с людьми, имеют общую задачу: посредством занятий художественным творчеством (в нашем случае – музыкой) разбудить чувства и мысли других людей (в нашем случае – учеников). Работа того и другого – творческий акт, искусство. Сопоставление этих профессий показывает, однако, что труд учителя музыки тяжелее актерского. Актер – лишь часть спектакля. Учитель же "един Бог в трех лицах": он, по словам прекрасного педагога Ю. Львовой, и автор, ибо сам создает сценарий урока, и режиссер (а каждый урок музыки – это в чем-то премьера), и исполнитель главной роли, и при этом он сам себя одевает, причесывает на свой вкус. Он же – главный блюститель порядка.

Еще одно отличие. Актер играет в день один спектакль, учитель же дает в день три-четыре постановки, ибо ежедневная норма учительского труда – три-четыре урока. На практике же она перекрывается во много раз. Причем уроки проводятся с разным контингентом учащихся: вопросы музыкального самообразования восьмиклассников, приобщение к высшим музыкальным достижениям человечества перемежаются в работе учителя музыки с первыми шагами первоклассников в хоровом пении. Кроме того, во всех классах своя тональность урока, свои виды деятельности. А если сюда прибавить и внеклассную работу – хор, помощь в организации музыкальных праздников в классах, то получится 6–7 часов в день. При этом учитель-музыкант должен:

– умело приобщать школьников к музыкальному искусству, делая это в интересной для них форме;

– быть осведомленным о характере музыкальных запросов учеников, об их жизни вообще;

– учитывать особенности музыкального и психологического восприятия детей различного возраста;

– быть организатором, обеспечить оптимум своей и ученической музыкальной деятельности, оборудовать кабинет музыки, оснастив его всем необходимым;

– хорошо играть на инструменте, чутко аккомпанировать, уметь пользоваться современной звуко– и видеовоспроизводящей техникой;

– отличаться энергией;

– проявлять внимательность и чуткость;

– сопереживать учащимся на уроке.

Все это и многое другое лежит в основе работы учителя музыки. И со всем этим он справляется, если обладает актерскими задатками, а также, если у него хорошее самочувствие, рабочее и творческое. Для этого необходимо овладевать актуальной совокупностью психологических умений, позволяющих вести занятия с наименьшими нервными потерями и получать наивысшую педагогическую отдачу.

Скульптор, прежде чем что-то лепить, тщательно разминает глину, певец распевается, инструменталист разыгрывается. Учитель перед уроком тоже призван приводить в порядок свой творческий личностный аппарат. По мнению Ю. Б. Алиева – существует хороший прием внутренней психологической техники, называемой иногда "духовный душ": перед уроком усилием воли необходимо отключиться от всех посторонних раздражителей, создать вокруг себя как бы "духовный" вакуум, привести в порядок нервы, внушить себе мажорное настроение.

Учителю музыки полезно знать разнообразные приемы сохранения хорошего самочувствия. Ими могут быть: взгляд на хорошего ученика, ожидание от учащихся благодарности за урок, предвкушение интересного раздела урока, музыкального произведения, увлекающей темы занятия.

Множество вещей может отвлекать учителя во время перемены, но перед уроком необходимо окатить себя "духовным душем", создать благоприятную психологическую установку, навести положительным эмоциональным настроем "туалет души" и в хорошем рабочем настроении идти на урок.

Еще одно понятие из театральной педагогики, актуальное для педагогической самоподготовки учителя музыки: сверхзадача урока. Основываясь на ней, можно заметно улучшить свое настроение, вести урок спокойно, имея в виду прекрасную конечную цель своих музыкальных занятий со школьниками. Именно сверхзадача, которую учитель ставит себе, проектируя урок, помогает сохранять душевную силу. Это средняя и дальняя перспективы музыкального обучения, учительский стратегический план.

Понятие "сверхзадача" с полным правом введено в педагогическую публицистику. В самом деле, учитель музыки приходит в класс не только для того, чтобы "выложиться" во имя усвоения, например, певческой позиции или чистоты интонирования. Нет, цель одного и даже ряда уроков – лишь звено в сложном и длительном процессе приобщения учеников к музыкальному искусству. А потому надо обучать не только грамотному и выразительному пению, но и тому, чтобы с его помощью выражать собственные мысли и чувства. Это и будет сверхзадача конкретного урока музыки.

Поглощенность целью одного урока, без ориентации на сверхзадачу, лишает учителя музыки и его воспитанников перспективы, что пагубным образом может сказаться на творческом самочувствии обучающего. Именно хорошо сформулированная сверхзадача уроков в определенном классе делает учителя музыки мудрым и сильным, спокойным и добрым, поднимает его над частными задачами отдельных уроков, педагогических коллизий.

В арсенале необходимых профессиональных качеств учителя, по мнению Г. М. Коджаспировой имеются: педагогический такт, скрытая педагогическая позиция, сочетание требовательности и уважения к личности воспитанника, опора на положительное и создание ситуации успеха, учет уровня общей воспитанности личности и уровня развития коллектива, динамика и диалектика педагогического требования, развитие творческого потенциала личности воспитанника .

В создании полноценных уроков музыки крайне важно такое психологическое качество, как учительская зоркость, которая сродни зоркости актерского взаимодействия. Будет прекрасно, если учитель музыки сумеет увидеть всех и каждого, но как бы изнутри; тогда в его сознании словно открывается экран, на котором пульсируют мысли и чувства ученика. Зорко наблюдая за учащимися, изучая особенности их восприятия и поведения, можно научиться получать достаточную информацию об исполняемой песне, о предлагаемом для слушания музыкальном произведении, о конкретном методе работы, виде музыкальной деятельности. И все это можно постичь лишь при одном взгляде на своих учеников.

Развивая педагогическую зоркость, приучаешься не только фиксировать недостатки, но и включить в отношения с учащимися тонкие средства, "разговаривая" с ними взглядом, малозаметным движением бровей, другими "микродействиями". И тогда вести урок музыки станет заметно легче: привыкшие к тонким воспитательным приемам, учащиеся адекватно на них реагируют, сберегая учителю и себе рабочее настроение и творческую установку. У некоторых учителей существует положительная привычка: начиная урок, обводить класс глазами.