2. Провести сравнительный анализ личностных ресурсов, выступающих в качестве предпосылок профессионального самоопределения у воспитанников детских домов и подростков, проживающих в семьях.

В исследовании ситуации, психологических факторов и показателей профессионального самоопределения приняли участие подростки в возрасте 14–16 лет, в том числе 395 подростков, проживающих в семье и обучающихся в школах разного типа: общеобразовательной, специализированной, частной, школе с раздельным обучением. Выборка воспитанников детских домов варьировала в разных циклах исследования и составила от 70 до 150 подростков, живущих и обучающихся в детском доме-школе, в интернате и воспитанников детского дома с обучением в общеобразовательной школе. Такой подбор выборки позволил нивелировать влияние образовательной среды и в качестве ведущего фактора выделить наличие семьи. Распределение по полу было пропорциональным.

Методы исследования. Для изучения профессионального самоопределения были использованы: "Анкета выбора профессии", "Карта интересов" (в модификации Головей Л. А., 2011), опросник "Жизненные ориентиры" (Данилова, 2009), опросник Дж. Холланда для определения профессионального типа личности (Holland, 1996), "Опросник профессиональной готовности" (ОПГ-6). Для исследования личностных характеристик применялись: анкета, направленная на выявление особенностей ситуации развития, разработанная для целей исследования; тест Кеттелла (подростковый вариант), тест Г. Айзенка (подростковый вариант), исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, тест структуры интеллекта Амтхауэра, "Рефлексивный опросник уровня доверия к себе" Т. П. Скрипкиной (2000), модифицированный вариант теста М. Р. Гинзбурга "Эмоциональное отношение к будущему" (1996).

Были изучены такие характеристики профессионального самоопределения как профессиональные планы, жизненные ориентации и мотивы выбора профессии, познавательные интересы, профессиональная направленность и профессиональный тип личности.

Анализ профессиональных планов показал, что среди подростков, воспитывающихся в семьях, сформированные и частично сформированные профессиональные планы имеют 72 %, у 28 % профессиональные планы не сформированы. Более половины (58,8 %) воспитанников детского дома сформировали свои профессиональные планы частично, у 11,8 % они сформированы полностью, т. е. включают и профессию, и учебное заведение. 29,4 % не имеют профессиональных планов, не могут назвать ни профессии, ни учебного заведения. Сравнение выбираемых профессий и мотивов выбора в изучаемых группах выявило их существенные различия. Подростки из семей при выборе профессии чаще ориентируются на мотив интереса к содержанию профессиональной деятельности, немаловажное значение для них имеет престижность выбираемой профессии. Наиболее популярными среди них оказались профессии: экономиста (10 %), юриста (10 %), программиста (4 %), предпринимателя (5,1 %), менеджера (5,1 %), дизайнера (3,2 %). Круг выбираемых ими профессий очень широк. Воспитанники детского дома придают большое значение получению образования и профессии, однако они руководствуются преимущественно внешними мотивами, не имеющими отношения к содержанию профессиональной деятельности. Среди выбираемых профессий чаще всего фигурируют следующие: автослесарь (13,2 %), повар (11,8 %), парикмахер (8,8 %), краснодеревщик (5,8 %) и другие рабочие специальности. Очень слабо в их выборе представлены профессии, требующие получения высшего образования: лишь 5,9 % выпускников детского дома ориентированы на получение высшего образования. Среди подростков из семей таких оказалось 58,2 %. Поступление в средние учебные заведения планируют 45,6 % выпускников детского дома и лишь 25,4 % подростков из семей. Начать работать предполагают 13,2 % выпускников детского дома. Среди подростков, воспитывающихся в семьях, не оказалось тех, кто хотел бы работать сразу после окончания школы. Как видно, возможности профессионального выбора и диапазон выбираемых профессий у подростков в зависимости от ситуации развития существенно различаются.

Исследование жизненных ориентиров подростков, находящихся на пороге выбора своего жизненного и профессионального пути, показало, что в целом по выборке наиболее выраженными оказались ориентиры на ближние перспективы, отражающие такие основные возрастные задачи, как определение своих интересов, поиски любви и дружбы. На втором месте – прагматические ориентиры, связанные с рациональным распределением времени, ориентацией на материальную сторону жизни, а также на профессиональное самоопределение. Последнее место занимают эмоционально-нравственные ориентиры, включающие такие категории, как "природа", "польза", "творчество", "патриотизм", "самореализация". Жизненные ориентиры воспитанников детского дома оказались наименее дифференцированы. Самыми важными вопросами они считают выбор профессии и образования, далее по значимости идут вопросы любви и смысла жизни. Для них в большей мере, чем для подростков из семьи, характерна ориентация на материальную обеспеченность и выраженность внешней мотивации (p < 0,05), они стремятся из предлагаемого узкого круга профессий выбрать либо наиболее выгодные для себя, либо более знакомые, либо за компанию с другими.

Характеризуя ситуацию профессионального выбора воспитанников детского дома, необходимо отметить, что диапазон выбора у них очень ограничен. Как правило, в него входит 2–3 профессиональных учебных заведения среднего или начального уровня подготовки, с которыми детский дом заключил соглашение и которые могут предоставить общежитие для проживания. Выпускники детского дома, как правило, заранее знают, в какие училища их распределят. Именно этим можно объяснить относительно высокий процент полной или частичной сформированности профессиональных планов. Поскольку выбор часто бывает навязан внешними условиями, воспитанники подходят к выбору профессии формально, следуют за ситуацией, не выступают в качестве активных субъектов выбора. В результате такого "выбора" часто возникают проблемы во время профессионального обучения: они учатся без интереса, не чувствуют ответственности за свой выбор, бросают учебу и в отсутствие других возможностей остаются без образования и без специальности. Это вступает в противоречие с основной направленностью их жизненных ориентиров, связанных с выбором профессии.

Важнейшим условием успешного профессионального самоопределения является сформированность познавательных интересов, профессиональной направленности и профессионального типа личности. Изучение познавательных интересов у учащихся старших классов разных школ показало, что интересы подростков всех школ сформированы слабо (в соответствие с используемой методикой, сформированными считаются интересы, показатели которых находятся на уровне 7 баллов и выше). В структуре интересов подростков из семьи ведущее место занимают интересы в социальной (психология и социальная служба, сфера обслуживания, торговля, менеджмент, право и юриспруденция – от 2,1 до 3,2 балла) и художественной (сценическое искусство, литература и журналистика – от 1 до 3,6 балла) сферах. В то время как технические интересы практически отвергаются (электро– и радиотехника, металлообработка, строительство, авиация и морское дело – от –2,5 до 0,4 балла). Это согласуется с результатами изучения профессиональной направленности, анализ которой выявил характерные для подростков доминирующие профессиональные типы личности: "предпринимательский" (Е), "социальный" (S) и "артистический" (А), что соотносится с их ведущей профессиональной направленностью "человек-предприниматель", "человек-человек" и "человек-художественный образ". Специфические особенности структуры интересов воспитанников детского дома проявляются в их достоверно более выраженных интересах к рабочим специальностям, сфере обслуживания, технике, электротехнике, легкой промышленности, лесному хозяйству, строительству (от 5,25 до 3,2; все различия достоверны при p < 0,05; 0,001). Интересы к истории, географии, журналистике, астрономии сформированы на уровне, сопоставимом с уровнем подростков из семей. Познавательные интересы подростков детского дома согласуются с типом их профессиональной направленности. У них преобладает реалистическая профессиональная направленность (R), сочетающаяся с более частым выбором профессий технической и природной сферы. Существенно меньше выражена социальная (S) и предпринимательская (E) направленность (различия достоверны при p < 0,05). Это может быть связано с недостаточным коммуникативным потенциалом этих детей, несформированностью кругозора в разных сферах профессиональной деятельности.

Исследование корреляционной структуры взаимосвязей различных показателей профессионального самоопределения выявило разную степень их интеграции. В группе воспитанников детского дома связи малочисленные и слабые (10 связей при p < 0,05). С профессиональной направленностью на сферу "человек-техника" и интересами к физико-техническим областям знаний связана прагматическая ориентация; ориентация на ближние перспективы прямо коррелирует с гуманитарными интересами; с эмоционально-нравственными ориентирами взаимосвязаны склонности в области профессий "человек-природа". Сформированность профессиональных планов оказалась не связанной ни с интересами, ни с жизненными ориентирами, ни с профессиональной направленностью, что может быть обусловлено тем, что формирование профессиональных планов диктуется исключительно внешней ситуацией, без опоры на интересы подростка и его направленность. Гораздо большей интегрированностью характеризуется плеяда показателей профессионального самоопределения подростков из семей, она насчитывает 23 связи, отражающие влияние познавательных интересов в области гуманитарных и естественных наук и ориентации на ближние перспективы на степень сформированности профессиональных планов. Тесная интеграция всех показателей профессионального самоопределения может свидетельствовать о большей зрелости и цельности профессионального самоопределения, опирающегося на интересы личности подростков, проживающих в семье, меньшую их зависимость от ситуации.

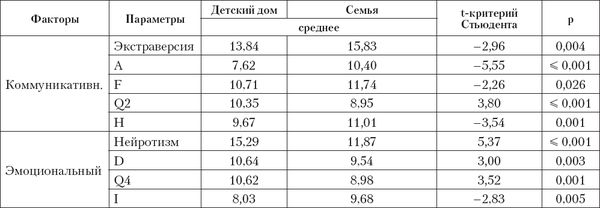

Перейдем к рассмотрению внутренних факторов (личностных предпосылок) профессионального самоопределения. При исследовании личностных характеристик мы ориентировались на четыре блока личностных черт, выделенных при помощи предварительного корреляционного и факторного анализа результатов: коммуникативный (экстраверсия, факторы А, Е, H, J, Q2), эмоциональный (нейротизм, факторы С, D, F, I, O, Q4), регуляторный (G, Q3) и блок лидерских качеств (E, I). Анализ результатов выявил достоверные различия по ряду показателей (табл. 29). Подростков детского дома отличают такие особенности коммуникативной сферы, как замкнутость, необщительность (А = 7,62), низкий уровень социальной смелости (Н = 9,67). В эмоциональном плане им свойственна озабоченность (F = 10,71), напряженность (Q4 = 10,62) и жесткость (I = 8,03). Подростки из детского дома характеризуются зависимостью, склонностью к подчинению (Е = 8,61 против 9,53 у подростков из семей). Эти данные согласуются с результатами интервью и анкеты, результаты которых показали, что воспитанники детского дома испытывают затруднения во взаимоотношениях с окружающими людьми (со сверстниками и учителями). Они в большей мере, чем "семейные" дети, озабочены тем, что их не понимают взрослые, не замечают их хороших качеств, что у них нет друзей, нет общих интересов с ровесниками. Регуляторные характеристики отличаются в сторону снижения социальной нормативности (G = 8,14 и 9,15; Q3 = 9,70 и 10,30 соответственно) и у подростков детского дома, и у подростков из семей, что, по-видимому, отражает особенности возраста.

Таблица 29

Сравнение характеристик развития личности подростков из семьи и детского дома

Важное влияние на выбор целей и мотивацию поведения имеет самооценка. Самооценка собственных способностей и характера воспитанников детского дома достоверно ниже, чем у их сверстников, воспитывающихся в семьях. Средний уровень самооценки составляет у них 56,0 (из 100), у подростков, проживающих в семье – 64,5 (различие достоверно при p < 0,001). Подростки из детского дома низко оценивают свои способности, умения, характер, внешность и уверенность в себе, что позволяет отнести этих детей к группе риска личностного развития. Высокий уровень притязаний, сопоставимый с подростками из семей, свидетельствует о конфликте желаемого и возможного.

Такие показатели развития личности и самооценки воспитанников детского дома соотносятся с низким уровнем доверия к себе практически во всех сферах жизни. Скрипкина Т. П. (2000) описывает доверие как самостоятельное социально-психологическое явление, которое выполняет фундаментальные функции в жизни человека, выступая условием целостного взаимодействия и создавая эффект целостности бытия личности. Согласно Э. Эриксону, базовое доверие формируется в первый год жизни в том случае, если ребенок чувствует безопасность, которую ему обеспечивает мать (1967, 1968). Психически здоровая личность обладает способностью самораскрытия, умением доверять хотя бы одному близкому человеку (Jourard, 1964; Lasakow, 1958; Kempler, 1987). В теории личности, разработанной К. Роджерсом (Rogers, 1959), выделяется феномен доверия личности к себе, под которым понимается доверие к своему жизненному опыту, или "целостное организмическое чувствование ситуации". Анализ полученных данных показал, что у детей, воспитывающихся в условиях семейной депривации и переживших травму расставания с родителями, показатели доверие к себе ниже, чем у их сверстников из семей. Наиболее страдают такие стороны доверия, как доверие к себе во взаимоотношениях с взрослыми и родителями (p < 0,01), доверие к себе в интеллектуальной и учебной деятельности, а также доверие к себе в досуговой активности (различия достоверны при р < 0,05).

С помощью корреляционного анализа были изучены взаимосвязи в структуре показателей доверия, а также включенность доверия в структуру деятельности. Выявлены существенные различия в структуре доверия в изучаемых группах. У подростков из семей плеяда доверия включает 27 связей, что указывает на наличие единой, хорошо интегрированной структуры доверия в разных сферах при ведущей роли доверия с родителями и друзьями. Корреляционная плеяда показателей доверия воспитанников детского дома насчитывает всего 8 связей, 5 из них – это связи, относящиеся к сфере семейных отношений (доверие в семье, с родителями и малышами), 3 связи имеют показатели доверия, относящиеся к основным видам деятельности в подростковом возрасте. Т. е. относительно интегрированный блок параметров доверия у воспитанников детского дома касается лишь показателей, связанных с взаимодействием в семье. По-видимому, формирование этого блока произошло в первые годы жизни, когда воспитанники еще находились в семье. Те параметры доверия к себе, которые связаны с более поздними этапами жизни ребенка и относятся к разным сферам его деятельности (дружеской, учебной, досуговой, интеллектуальной), не включены в общую структуру доверия к себе у воспитанников детского дома. Такой разрыв в формировании доверия в разных сферах жизнедеятельности является показателем дезинтеграции личностной сферы ребенка, воспитывающегося в условиях семейной депривации, что подтвердил анализ корреляционных связей разных сторон доверия с личностными свойствами.

Анализ взаимосвязей доверия с личностными характеристиками выявил, что у подростков из семей доверие интегрировано в структуру личностных характеристик, плеяда насчитывает 48 связей (p < 0,05; p < 0,01). Доверие к себе в разных сферах жизнедеятельности имеет, в том числе, 28 положительных связей с коммуникативными чертами, 13 отрицательных – с эмоциональными. Характер связей свидетельствует о том, что высоким показателям доверия соответствуют высокий уровень развития коммуникативных черт в сочетании с самодостаточностью и независимостью от группы, более высокий уровень эмоциональной стабильности. Иная картина наблюдается в группе подростков из детского дома. Обнаружена существенно меньшая степень интеграции доверия и личностных характеристик (всего 28 связей, при p < 0,05), в том числе 12 связей с коммуникативными чертами, 9 – с эмоциональными, 5 – с блоком регуляторных свойств. Характер связей неоднозначен и свидетельствует о том, что открытость, общительность (А), эмоциональная стабильность (С), саморегуляция (Q3) повышаются с увеличением показателя доверия в отношениях с родителями. Доверие к себе в отношениях в семье соответствует меньшей эмоциональной возбудимости (D), большей открытости во взаимодействиях и принятии общегрупповых норм (J), но и более выраженной озабоченности, меньшему оптимизму (F). Поведенческие проявления доверия к себе в коммуникативной сфере выражены меньше, чем у подростков из семей, о чем свидетельствует меньшее количество взаимосвязей. Необходимо отметить разную роль возрастного фактора. У подростков из семей с возрастом (от 14 к 16 годам) увеличивается доверие к себе в целом и доверие к себе в учебной деятельности, тогда как у воспитанников детского дома имеет место лишь повышение доверия к себе в семье и в отношениях с родителями. Т. е. подростки из семей становятся более уверенными в своих способностях и возможностях, в учебных достижениях, они идут по пути приобретения автономии от родителей. В то время как подростки детского дома продолжают решать задачи повышения доверия к себе в отношениях с родителями, не стремятся к автономии, а напротив, стремятся быть ближе с родителями и семьей.