Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими специфическими положениями, характерными для отдельных видов уголовных наказаний. Например, невозможность отбывания уголовного наказания в виде штрафа осуждённым (должником), состоящим в родстве или свойстве со взыскателем. Так, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 63 Федерального закона РФ "Об исполнительном производстве" от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 12.03.2014), судебный пристав-исполнитель не может участвовать в исполнительном производстве и подлежит отводу, если он состоял в родстве или свойстве со сторонами исполнительного производства, их представителями или другими лицами, участвующими в исполнительном производстве, подчинён или подконтролен указанным лицам либо заинтересован в исходе исполнительного производства. При наличии оснований для отвода судебный пристав-исполнитель обязан заявить самоотвод. По тем же основаниям судебному приставу-исполнителю отвод может быть заявлен взыскателем или должником. Отвод должен быть мотивирован, изложен в письменной форме и заявлен до начала совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, за исключением случаев, когда о наличии оснований для отвода стало известно после начала совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. На наш взгляд, данное положение должно распространяться и на осуждённых, отбывающих иные виды уголовных наказаний.

Специфика отдельных наказаний такова, что их может отбывать только лицо, наделённое определёнными полномочиями, имеющее специальный статус или же обладающее иными дополнительными признаками, т. е. специальный субъект. Признаки, с помощью которых выделяются специальные субъекты отбывания наказания, возможно сгруппировать следующим образом: 1) демографические признаки; 2) признаки, характеризующие правовой статус (положение) осуждённого; 3) иные признаки, характеризующие личность осуждённого. Например, отбывать наказание в виде: 1) обязательных работ, назначенных на срок от сорока до ста шестидесяти часов, может только несовершеннолетний осуждённый (ч. 3 ст. 88 УК РФ), а в случае наступления его совершеннолетия, на наш взгляд, уголовно-исполнительная инспекция должна направить в суд представление о замене порядка, условий его отбывания или же об освобождении его от наказания; 2) ограничение по военной службе может отбывать только лицо, проходящее военную службу по контракту (ч. 1 ст. 51 УК РФ). В противном случае, т. е. если осуждённый военнослужащий уволился с военной службы по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, командир воинской части направляет представление в суд о замене оставшейся не отбытой им части наказания более мягким видом наказания, либо об освобождении его от наказания (ст. 148 УИК РФ).

Субъекты отбывания наказания, как и субъекты исполнения наказания, в зависимости от их особенностей возможно классифицировать на общие и специальные. Специальные субъекты отбывания уголовного наказания обладают специфическими признаками и отбывают характерные только для них виды наказаний (например, уголовные наказания, предусмотренные: 1) в отношении несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ); 2) в отношении военнослужащих (ст. 48, 51, 54, 55) и др.). Общие субъекты отбывания уголовного наказания специфическими признаками не обладают и отбывают уголовные наказания, назначаемые для всех осуждённых (например, штраф, обязательные работы, лишение свободы на определённый срок и др.).

Таким образом, проведённый анализ субъекта отбывания уголовного наказания позволяет сделать ряд основных выводов:

а) субъектом отбывания наказания является физическое лицо, установленного законом пола, возраста, характеризующееся определённым состоянием здоровья, осуждённое по приговору суда к отбыванию уголовного наказания, обладающее определённым статусом, наделённое регламентированными законодательством соответствующими правами, обязанностями и законными интересами и не обладающее установленными законодательством основаниями для освобождения от отбывания наказания;

б) субъекту отбывания уголовного наказания присущи определённые признаки, которые позволяют отличать его от иных субъектов. На наш взгляд, для субъекта отбывания уголовного наказания характерны следующие признаки: 1) является физическим лицом; 2) лицом установленного законом пола; 3) лицом установленного законом возраста;

4) лицом, характеризующемся определённым состоянием здоровья;

5) лицом, осуждённым по приговору суда к отбыванию уголовного наказания; 6) лицом, обладающим определённым статусом; 7) наделённым установленными законодательством соответствующими правами, обязанностями и законными интересами в сфере отбывания уголовного наказания; 8) не обладающим установленными законодательством основаниями, не позволяющими отбывать уголовное наказание;

в) во избежание коррупционных проявлений при отбывании обязательных работ, исправительных и принудительных работ следует детально регламентировать процедуру замены непосильных работ на посильные;

г) чётко регламентировать в законе права, обязанности и законные интересы субъектов отбывания наказания, в связи с чем надлежит ввести в УИК ряд новых статей (ст. ст. 31, 61, 69, 87, 144, 149, 157), а также надлежит внести соответствующие дополнения и изменения в отдельные нормы, закреплённые в УИК РФ (ч. 1 ст. 26, ст. 37, ч. 1 ст. 40, ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 60.4);

д) к общим правам, обязанностям и законным интересам, характерным для всех субъектов отбывания наказания, относятся следующие: 1) соблюдают порядок и условия отбывания наказания, регламентированные настоящим Кодексом и иным законодательством; 2) подлежат учёту и регистрации; 3) предоставляют объяснения о порядке и условиях отбывания наказания, о порядке и условиях испытывания исправительного, ресоциального воздействия, а также по иным вопросам, связанным с отбыванием наказания; 4) активно участвуют в проводимых исправительных и ресоциальных мероприятиях; 5) занимаются самоисправлением и саморесоциализацией, в том числе самовоспитанием и самообразованием; 6) в случаях, определённых законодательством, обращаются в суд, в том числе и с ходатайством об освобождении от отбывания наказания; 7) всячески содействуют достижению целей наказания;

е) субъекты отбывания наказания в зависимости от их особенностей возможно классифицировать на общие и специальные. Специальные субъекты отбывания уголовного наказания обладают специфическими признаками и отбывают характерные только для них виды наказаний. Общие субъекты отбывания уголовного наказания специфическими признаками не обладают и отбывают уголовные наказания, назначаемые для всех осуждённых.

§ 2.5. Субъективная сторона отбывания уголовного наказания

Субъективной стороной отбывания наказания является характеристика внутреннего содержания отбывания уголовного наказания, т. е. отношение осужденного, к его исполнению, отбыванию, к последствиям исполнения, отбывания наказания, а также мотив и цель отбывания наказания. Следует заметить, что в настоящее время отношению осужденного к исполнению, отбыванию, к последствиям исполнения, отбывания наказания, а также мотиву и цели отбывания наказания на практике не уделяется должного внимания. Вместе с тем, в теории пенитенциарной психологии, криминологии, уголовно-исполнительного права отношение осужденного к наказанию, а также к совершенному преступлению неоднократно выступало предметом исследования.

В словаре по пенитенциарной психологии справедливо отмечается, что "отношение к наказанию является для осуждённых главным и значимым личностным переживанием. Это своеобразное личностное кредо, характеризующее уровень его правового и нравственного сознания и опосредующее отношение к целям и средствам исправления, ресоциализации, общественно-полезному труду, воспитательной работе, образовательному обучению и профессиональной подготовке. Содержание этого отношения отличается подвижностью и динамичностью, что даёт основание ставить перед сотрудниками ИУ задачу его правильного формирования".

Рассматривая отношение осужденных к наказанию, В. А. Елеонский определял субъективную сторону уголовного наказания, под которой понимал "такое отношение осужденного к наказанию, в котором проявляется социальная позиция личности, характеризующая меру ее субъективной ответственности перед обществом и государством и выражающаяся в переживании сопряженной с отбыванием наказания утраты материальных и духовных благ, признании вины в совершенном преступлении и справедливости наказания, понимании социальной сущности наказания, раскаянии в содеянном и осознании необходимости отбыть наказание, исправиться и перевоспитаться". Автор выделял следующие элементы содержания отношения осужденных к наказанию:

1) переживание осужденными наказания;

2) осознание вины в совершенном преступлении и справедливости наказания;

3) понимание социальной сущности наказания;

4) раскаяние в совершенном преступлении;

5) осознание необходимости отбыть наказание, исправиться и перевоспитаться. Данной классификации элементов придерживается и С. И. Курганов.

В целом, поддерживая необходимость определения содержания отношения осужденных к наказанию, нельзя не отметить, что формулировка некоторых из указанных выше элементов требует уточнения, а в отдельных случаях носит дискуссионный характер. Так, в частности следует отличать осознание справедливого назначенного наказания и справедливого порядка, условий отбывания наказания, а также понимание социальной сущности наказания и понимание процедуры отбывания наказания. Наряду с осознанием вины в совершенном преступлении и справедливости наказания вряд ли следует выделять в качестве самостоятельного элемента переживание осужденными наказания, поскольку переживание это лишь одна из форм осознания. Кроме того, важно также отделять отношение к отбыванию наказания и отношение к испытыванию исправительного воздействия поскольку это два разных типа отношений.

По данным сводной энциклопедии "Википедия" в современной психологии осознанность (англ. awareness) определяется как непрерывное отслеживание текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на переживании настоящего момента, стараясь не отвлекаться на события прошлого или мысли о будущем. Это способность сознания к интроспекции собственной деятельности. Такое определение осознанности подразумевает, что субъективные переживания могут восприниматься самим субъектом непосредственно, без концептуализации, и принимаются как таковые (англ. acceptance), тем самым осознанность включается в более общее понятие внимательности (англ. mindfulness).

Справедливо отмечается, что "формирование у осужденных правильного отношения к наказанию (отношение как к справедливому) является одним из путей повышения его эффективности. Осужденный, не раскаивающийся в совершенном преступлении и считающий наказание несправедливым, практически не поддается исправлению – он просто не видит в этом необходимости, а наказание воспринимает только как кару". Заметим, что в русском языке слово "раскаяние" понимается как "чувство сожаления по поводу своего поступка, проступка".

Ю. В. Бышевский полагает, что "отношение осужденного к наказанию следует начинать с выяснения двух предварительных, но абсолютно необходимых и важных вопросов:

1. Признал ли себя осужденный виновным в совершенном им преступлении?

2. Считает ли он справедливым назначенное ему судом наказание?".

Нельзя не согласиться с автором, что это предварительные вопросы.

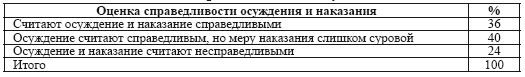

По результатам исследования, проведённого В. А. Елеонским (1976 г.), 76 процентов осуждённых признает вину в совершенном преступлении, однако 40 процентов из них подвергают сомнению справедливость назначенной судом меры наказания в виде лишения свободы (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение осуждённых в зависимости от степени осознания справедливости осуждения и наказания, %

На наш взгляд, при отбывании уголовного наказания немаловажное значение имеет также выяснение следующих вопросов:

1. Осознает ли осужденный справедливый порядок, условия отбывания наказания?

2. Осознает ли осужденный признаки уголовного наказания, процедуру отбывания наказания и предвидит ли наступление в результате этого определенных последствий?

3. Каковы у осужденного мотивы и цели отбывания уголовного наказания?

4. Желает ли осужденный отбывать уголовное наказание и почему?

5. Не нарушаются ли порядок и условия отбывания наказания, установленные в нормативно-правовых актах, а также соблюдаются ли права осужденного, предусмотренные действующим законодательством (ст. ст. 12, 13, 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ), в частности, не подвергается ли осужденный жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию?

6. Какие последствия наступают в результате отбывания наказания и как они влияют на исправление осужденного, на условия его жизни, жизни его семьи или иных близких ему лиц?

Верно отмечается в юридической литературе, что "раскаяние должно быть деятельным – искупление вины, выразившимся в осознании необходимости отбыть наказание и исправиться". Актуально и по настоящее время высказывание Гегеля о том, что "поскольку преступника наказывают, это предполагает требование, чтобы и он понимал, что его наказывают справедливо, и если он понимает это, то, хотя он и может желать, чтобы его освободили от наказания как внешнего страдания, тем не менее его всеобщая воля, поскольку он признает, что его наказывают справедливо, согласна с наказанием".

Рассматривая субъективную сторону отбывания наказания, утверждать о существовании у осужденного желания отбывать наказания можно лишь условно. Заслуживает также внимание утверждение А. Ф. Зелинского о том, что "субъективность в оценке наказания неизбежна, так как наказание есть кара, а кара приносит страдание. Лишение свободы создает особые психические состояния, в которых переплетаются противоречивые переживания: ожидание, нетерпение, стыд, надежда, безысходность. Требовать, чтобы в таком состоянии осужденный искренне одобрял источник страданий, – по меньшей мере нереалистично, а в худшем случае поощряет лицемерие. Негативное отношение к наказанию может сочетаться с глубоким раскаянием в преступлении. А главное в деле исправления – раскаяние".