Но есть в скоплении галактик и философский смысл. Пока я передвигал перекрестье от одной ничем не выделяющейся галактики к другой и нажимал кнопку там, где мне казалось, и есть её центр, меня посещали причудливые мысли. Я задавался вопросом, буду ли я первым и последним человеком, который осознанно обратит внимание на ту или иную конкретную галактику. Мой взгляд всего на несколько секунд останавливался на расплывчатом объекте, который мог быть наполнен смыслом всего, что я знаю. В нём - миллиарды планет. И каждая - это целый мир. У каждой - своя история, свои рассветы и закаты, бури и времена года, где-то есть континенты, океаны и реки, где-то случаются землетрясения. Есть ли в этих мирах жизнь? Есть там астрономы? Если только цивилизация, в которой существуют эти люди, не является чрезвычайно древней и высокоразвитой, они никогда не путешествовали за пределы своей галактики. Поэтому они никогда не видели, как выглядит она с моей точки зрения, хотя могли бы догадываться об этом чисто теоретически. Смотрит ли кто-то из них в этот момент на Млечный Путь, задаётся ли такими же вопросами, но о нас? И если так - то наша Галактика предстаёт перед ними в том виде, в котором она была, когда самой развитой формой жизни на Земле были рыбы.

Возможно, компьютеры, которые сегодня применяются для каталогизации галактик, справляются с этой задачей лучше студентов, а может, и нет. Но у компьютеров уж точно не возникает таких мыслей. Я заговорил об этом, потому что часто слышу, как научные исследования называют довольно унылым занятием, по большей части бессмысленным, тяжёлым трудом. Изобретатель Томас Эдисон однажды сказал: "Ни одно моё открытие не было случайностью. Я вижу, что в чём-то возникает потребность, и пытаюсь её удовлетворить, пока у меня это не получится. И в итоге на вдохновение приходится 1 %, а остальные 99 % - это работа в поте лица". Некоторые утверждают то же самое о теоретическом исследовании, где "работой в поте лица" выступает такой, по-видимому, нетворческий интеллектуальный труд, как алгебраические выкладки или перевод алгоритмов в компьютерный код. Но если компьютер или робот, выполняя какую-то задачу, действует машинально, это не значит, что та же задача решается бездумно и учёными. Ведь и в шахматы компьютер играет бездумно - он перебирает последствия всех возможных ходов; люди же достигают таких же по внешним признакам результатов совсем иначе - размышляя творчески и с удовольствием. Возможно, компьютерные программы, которые применяются для каталогизации галактик, были написаны теми самыми студентами, сделавшими выжимку из своих знаний в виде воспроизводимых алгоритмов. А это значит, они должны были чему-то научиться, выполняя то задание, которое компьютер делает без всякого обучения.

Но при более глубоком рассмотрении я бы сказал, что Эдисон неправильно истолковывал свой опыт. В неудачных попытках тоже что-то есть. Повторяющийся эксперимент не будет лишь повторением, если обдумывать проверяемые идеи и исследуемую действительность. Целью описанного проекта с галактиками было выяснить, существует ли на самом деле "тёмная материя" (см. следующую главу), и эта цель была достигнута. Если бы Эдисон, или те студенты, или любой исследователь, "работая в поте лица", действительно делали всё без раздумий, они пропустили бы самое интересное, а это не последний момент в том самом "проценте вдохновения".

Когда мне попалось особенно непонятное изображение, я спросил своих знакомых: "А это галактика или звезда?" "Ни то, ни другое, - ответили они. - Это просто дефект фотографической эмульсии".

От такой неожиданной смены направления мысли я рассмеялся. Мои грандиозные размышления о глубоком смысле того, что я видел, по отношению к этому конкретному объекту оказались совершенно ни о чём: на этой пластинке больше не было ни астрономов, ни рек, ни землетрясений. Они растворились в порыве воображения. Я переоценил масштаб того, на что смотрел, где-то в 10 раз. То, что я посчитал самым крупным объектом, который мне приходилось видеть, и самым удалённым в пространстве и времени, оказалось просто пятнышком - едва различимым без микроскопа и находящимся на расстоянии вытянутой руки. Как просто и как сильно мы можем обманываться!

Но постойте. А смотрел ли я вообще хотя бы на одну галактику? Ведь все остальные кляксы на самом деле тоже были микроскопическими пятнами из серебра. Если я не смог понять природу одного из них, потому что оно было слишком похоже на все остальные, почему ошибка оказалась такой значительной?

Потому что ошибка в экспериментальной науке - неверное понимание причины некоторого явления. Как и точное наблюдение, это вопрос теории. Очень мало что в природе можно обнаружить без помощи каких-либо инструментов. Большая часть явлений протекает либо слишком быстро, либо слишком медленно, они либо слишком большие, либо слишком маленькие или находятся слишком далеко, или спрятаны за непрозрачными барьерами, или работают по принципам, которые слишком отличаются от того, что влияло на нашу эволюцию. Но в некоторых случаях мы можем сделать эти явления доступными восприятию - с помощью научных инструментов.

Мы воспринимаем такие инструменты как нечто, приближающее нас к реальности, - как раз так я себя чувствовал, глядя на скопление галактик в Волосах Вероники. Но в чисто физических терминах они только ещё больше разделяют нас. Я мог бы ночью смотреть на небо, туда, где находится это скопление, и мои глаза отделяло бы от него всего несколько граммов воздуха, но я бы абсолютно ничего не увидел. А вот если бы я взял в посредники телескоп, то, возможно, что-то увидел бы. В описываемом эпизоде между мною и галактиками были телескоп, фотоаппарат, проявочная фотолаборатория, ещё один фотоаппарат (чтобы сделать копии пластин), грузовик, который привёз пластины в университет, и микроскоп. Вооружённый всем этим, я мог видеть это скопление гораздо лучше.

Сегодня астрономы совсем не смотрят на небо (разве что в свободное от работы время) и лишь изредка в телескопы. У многих телескопов даже нет окуляров, которые подошли бы для человеческого глаза. Многие телескопы даже не фиксируют видимый свет. Но зато они фиксируют невидимые сигналы, которые затем переводятся в цифровой формат, записываются, комбинируются с другими, обрабатываются и анализируются компьютерами. В результате можно получить изображения "в искусственных цветах", на которых показаны радиоволны или другие виды излучения или ещё менее явные характеристики, такие как температура или состав. Во многих случаях не строится вообще никакого изображения далёкого объекта, а только столбцы чисел или графики и диаграммы, и астрономы могут воспринимать только результат такой обработки.

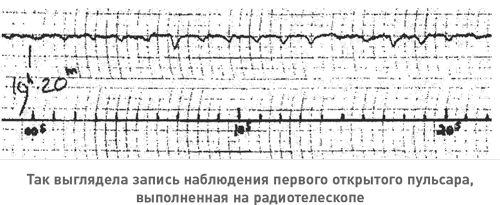

Но с каждым дополнительным слоем физического разделения требуются дальнейшие теоретические исследования, которые позволяют соотнести итоговое восприятие с реальностью. Когда астроном Джоселин Белл открыла пульсары (чрезвычайно плотные звёзды, дающие регулярные вспышки в радиодиапазоне), перед глазами у неё было вот что.

Только с помощью сложной цепочки теоретических интерпретаций она могла "увидеть" за этой дрожащей линией, выведенной чернилами на бумаге, мощный пульсирующий объект в дальнем космосе - и понять, что это объект доселе неизвестного типа.

Чем лучше мы начинаем понимать явление, далёкое от того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, тем длиннее становятся эти цепочки интерпретаций, и каждое новое звено требует всё больше теории. Одно-единственное неожиданное или неправильно истолкованное явление в какой-либо точке цепи может (и зачастую так и происходит) направить чувственный опыт по ложному пути, причём произвольным образом. И всё же со временем выводы, к которым приходила наука, становятся всё ближе к реальности. Своим стремлением к поиску разумных объяснений она исправляет ошибки, делает поправки на помехи и неверные перспективы, заполняет пробелы. Этого мы можем добиться, если - как говорил Фейнман - продолжаем учиться тому, как избежать самообмана.

Телескопы оснащены механизмами автоматического слежения, благодаря которым они постоянно перенаводятся, чтобы компенсировать эффект вращения Земли; в некоторых телескопах с помощью компьютеров постоянно меняется форма зеркала, чтобы компенсировать флуктуации земной атмосферы. Поэтому звёзды, которые видны в такой телескоп, уже не мерцают и не подрагивают на небе, как казалось поколениям наблюдателей в прошлом. Всё это только видимость - ошибка, обусловленная узостью и избирательностью взгляда, - и она не имеет отношения к реальной природе звёзд. Главное назначение оптики телескопа - ослабить иллюзию того, что звёзд мало, что они слабы, что они мерцают и движутся. Это одинаково верно и для любой другой особенности телескопа и любого другого научного инструмента: каждый слой косвенности через соответствующую теорию исправляет ошибки, иллюзии и вводящие в заблуждения точки зрения, заполняет пробелы. Возможно, ошибочный эмпирицистский идеал "чистых", не нагруженных теорией наблюдений повинен в том, что нам кажется странным реальное положение вещей: по-настоящему точное наблюдение никогда не бывает прямым, непосредственным. Но дело обстоит именно так, и прогресс требует применения всё больших знаний перед тем, как проводить наблюдения.

Так что я и правда смотрел на галактики. Видеть галактики в пятнах из серебра - в этом смысле абсолютно то же самое, что смотреть на сад через изображения на сетчатке. И так во всех случаях: сказать, что мы действительно наблюдали любое заданное явление - значит сказать, что мы точно приписали ему полученные факты (в конечном итоге это факты в нашей голове). Из таких соответствий между теориями и физической реальностью состоит научная истина.

Учёные, работающие с огромными ускорителями частиц, также смотрят на пиксели и чернила, цифры и графики и через их посредство наблюдают микроскопическую реальность субатомных частиц, таких как ядра и кварки. Некоторые учёные с помощью электронных микроскопов направляют пучок на мёртвые клетки, которые были окрашены и быстро заморожены в жидком азоте и помещены в вакуум, но таким образом они изучают, что представляют собой живые клетки. Удивительно, что существуют объекты, которые, когда мы их наблюдаем, в точности напоминают своим видом и другими характеристиками другие объекты, находящиеся где-то ещё и совершенно по-другому устроенные. Наши органы чувств тоже такие объекты, ведь когда мы что-то воспринимаем, на мозг напрямую влияют только они.

Такие инструменты представляют собой редкие и хрупкие конструкции из материи. Нажмёшь не ту кнопку на приборной панели телескопа или закодируешь не ту команду в его компьютере, и вполне может случиться, что весь этот чрезвычайно сложный прибор не покажет ничего, кроме себя самого. Результат окажется тем же, как если бы вы имели дело не с готовым телескопом, а с исходными материалами для него, сложенными почти любым иным образом: посмотришь - и не увидишь ничего, кроме них самих.

Из объяснительных теорий мы узнаём, как построить инструменты и как работать с ними так, чтобы произошло чудо. Это своего рода фокус наоборот: такие инструменты обманывают наши органы чувств, и мы видим то, что есть на самом деле. Наше сознание, с помощью методологического критерия, о котором я говорил в главе 1, делает вывод, что некая конкретная вещь реальна тогда и только тогда, когда она вписывается в самое разумное объяснение чего-либо. С физической точки зрения произошло лишь то, что люди на Земле откопали такое сырьё, как железная руда и песок, и модифицировали всё это там же, на Земле, собрав сложные объекты, такие как радиотелескопы, компьютеры и мониторы, и теперь вместо того, чтобы смотреть на небо, они смотрят на эти объекты. Они фокусируют взгляд на созданных человеком артефактах, до которых можно достать рукой. Но ум сфокусирован на чуждых нам сущностях и процессах, удалённых на много световых лет.

Иногда, как и их предки, они смотрят на мерцающие точки, но на мониторе компьютера, а не на небе. Иногда они смотрят на цифры или графики. Но во всех этих случаях они исследуют явления местного масштаба: пиксели на экране, чернила на бумаге и так далее. Всё это с физической точки зрения совсем не похоже на звёзды: эти объекты гораздо меньше, их поведение не определяется ядерными силами и гравитацией, они не могут превращать элементы друг в друга или создавать жизнь, они не существуют миллиарды лет. Но когда астрономы смотрят на них, они видят звёзды.

Краткое содержание

Кажется странным, что научные инструменты приближают нас к реальности, хотя с чисто физической точки зрения они нас от неё только отделяют. Но мы всё равно ничего не наблюдаем напрямую. Все наблюдения теоретически нагружены. Аналогично, любая наша ошибка - это ошибка в объяснении того или иного явления. Вот почему видимость может быть обманчива, и поэтому мы сами и наши инструменты способны делать поправку на это. Развитие знания состоит в исправлении неправильных представлений в теориях. Эдисон говорил, что исследование - это на 1 % вдохновение и на 99 % работа в поте лица, но это может ввести в заблуждение, ведь даже к тем заданиям, которые компьютеры или другие машины выполняют бездумно, люди подходят творчески. Наука - не бездумный труд, редким вознаграждением за который становится открытие: в этом труде есть и творческое начало, и повод для радости, как и в открытии нового объяснения.

Но не иссякнет ли этот творческий потенциал, не придёт ли когда-нибудь конец этой радости?

3. Искра

В древности понимание реальности, лежащей за пределами нашего повседневного опыта, в большинстве случаев было не просто ошибочным, а кардинально отличалось от современного: оно носило антропоцентрический характер. Другими словами, оно строилось вокруг человеческих существ, вокруг людей в широком смысле - существ, обладавших намерениями и мыслящих, как человек, включая духов и богов, могущественных и сверхъестественных. Так, приход зимы списывали на чью-то грусть, урожай - на чью-то щедрость, стихийные бедствия - на чей-то гнев и т. д. Такие объяснения часто включали в себя существ, значимых в космическом масштабе, которым, однако, было не всё равно, что делают люди, или у которых были на них свои планы. Таким образом, и люди становились важными в том же самом масштабе. Позднее геоцентрическая теория поместила их в центр Вселенной и в физическом смысле. Эти два вида антропоцентризма - объяснительный и геометрический - повышали правдоподобность друг друга, и в результате мышление, бытовавшее в эпоху до Просвещения, было более антропоцентрическим, чем мы можем себе сегодня представить.

Заметным исключением являлась сама наука геометрия, особенно система, развитая древнегреческим математиком Евклидом. Его изящные аксиомы и выводы об объективных сущностях, таких как точки и линии, впоследствии будут вдохновлять многих первопроходцев Просвещения. Но до этого они слабо влияли на господствовавшие в мире взгляды. Так, большинство астрономов также были и астрологами: в своей работе они опирались на сложные геометрические построения, но при этом считали, что политические события и судьбы людей на Земле можно предсказать по звёздам.