Последовательные попытки объяснения движения планет сыграли важную роль в истории науки. Гелиоцентрическая теория Коперника расположила планеты и Землю на круговых орбитах вокруг Солнца. Кеплер обнаружил, что орбиты - скорее эллипсы, чем окружности. Ньютон объяснил эллипсы своим законом тяготения, сила которого меняется обратно пропорционально квадрату расстояния, и впоследствии его теория позволила предсказать то, что взаимное гравитационное притяжение планет заставляет их немного отклоняться от эллиптических орбит. Наблюдение этих отклонений привело в 1846 году к открытию новой планеты Нептун - одному из многих открытий, блистательно подтвердивших теорию Ньютона. Однако спустя лишь несколько десятилетий общая теория относительности Эйнштейна предоставила нам принципиально новое объяснение гравитации как искривления пространства и времени и в результате вновь предсказала немного другое движение планет. Например, эта теория верно предсказала, что каждый год планета Меркурий будет отклоняться на одну десятитысячную градуса от положения, которое она должна занимать в соответствии с теорией Ньютона. Эта теория также показала, что свет звезды, проходящий близко к Солнцу, будет отклоняться его тяготением на величину, в два раза превышающую значение, предсказанное теорией Ньютона. Наблюдение этого отклонения Артуром Эддингтоном в 1919 году часто называют событием, из-за которого ньютоновская картина мира утратила свою рациональную состоятельность. (Ирония состоит в том, что современные оценки точности эксперимента Эддингтона говорят о том, что такие выводы могли быть преждевременными.) Этот эксперимент, повторённый неоднократно с высокой точностью, заключался в измерении положений на фотопластинке пятен света (изображений звёзд, близких к краю Солнца во время затмения).

По мере того, как расчёты астрономов становились точнее, уменьшалась разница между предсказаниями следующих друг за другом теорий в отношении вида ночного неба. Чтобы обнаружить эти различия, приходилось строить всё более мощные телескопы и измерительные приборы. Однако объяснения, на которых были основаны эти предсказания, не сближались между собой. Напротив, как я только что описал, это была последовательность революционных перемен. Таким образом, наблюдения всё меньших физических эффектов вызывали всё большие изменения в нашем мировоззрении. Может показаться, что мы делаем всё более грандиозные выводы, исходя из всё более слабых свидетельств. Чем же тогда оправдываются такие выводы? Можно ли быть уверенным, что только из-за того, что звезда на фотопластинке Эддингтона оказалась смещённой на доли миллиметра, пространство и время должны быть искривлёнными; или из-за того, что фотодетектор в определённом положении не регистрирует попадание слабого света, должны существовать параллельные вселенные?

В действительности в моих описаниях недостаточно отражена степень хрупкости и косвенности всех наших экспериментальных результатов. Дело в том, что мы не воспринимаем звёзды, пятна на фотопластинках или любые другие внешние объекты или события непосредственно. Мы видим что-либо только тогда, когда изображения этого появляются на сетчатке наших глаз, но даже эти изображения мы не воспринимаем, пока они не вызовут электрические импульсы в наших нервах и наш мозг не получит и не поймёт эти импульсы. Таким образом, вещественное доказательство, которое непосредственно склоняет нас к тому, чтобы принять один взгляд на мир, а не другой, не назвать даже "миллиметровым": оно измеряется в тысячных долях миллиметра (таково расстояние между волокнами глазного нерва) и в сотых долях вольта (изменение электрического потенциала наших нервов, из-за которого мы по-разному воспринимаем разные вещи).

Однако мы не придаём равного значения всем нашим сенсорным восприятиям. В научных экспериментах мы заходим достаточно далеко, чтобы приблизиться к восприятию тех аспектов внешней реальности, которые, как нам кажется, могут нам помочь при выборе одной из конкурирующих теорий. Ещё до того, как провести наблюдение, мы тщательно продумываем, куда и когда нам следует смотреть и что именно искать. Часто мы используем сложные, специально построенные приборы, такие как телескопы и фотоумножители. Но как бы ни были сложны эти приборы и как бы ни были значительны внешние причины, которым мы приписываем показания этих приборов, мы воспринимаем эти показания только через свои органы чувств. Но нельзя уйти от того факта, что мы, люди, - маленькие создания лишь с несколькими несовершенными и неполными каналами получения информации о том, что нас окружает. Мы интерпретируем эту информацию как свидетельство существования большой и сложной внешней вселенной (или мультиверса). Но когда мы взвешиваем эти доказательства, то в буквальном смысле мы воспринимаем только слабые электрические токи, протекающие в нашем мозге.

Что оправдывает те выводы, которые мы делаем из этих картин? Дело определённо не в логической дедукции. Ни эти, ни какие-либо другие наблюдения не могут доказать то, что внешняя вселенная или мультиверс вообще существует; не говоря уже о том, что электрические импульсы, получаемые нашим мозгом, имеют какое-то особое отношение к ней. Всё, что мы воспринимаем, может быть иллюзией или сном: как-никак, иллюзии и сны - обычное дело. Солипсизм, теорию о том, что существует один только разум, а то, что кажется внешней реальностью, - не более чем сон этого разума, невозможно логически опровергнуть. Реальность может состоять из одного человека - скажем, это будете вы, - которому снятся впечатления всей жизни. Или она может состоять лишь из вас и меня. Или из одной планеты Земля и её жителей. И если нам приснятся данные - любые данные - о существовании других людей, или других планет, или других вселенных, они ничего не докажут относительно того, сколько всего этого существует на самом деле.

Поскольку солипсизм и бесчисленное множество сходных с ним теорий логически согласуются с вашим восприятием любых возможных результатов наблюдений, ясно, что из наблюдений логически невозможно вывести ничего, что касалось бы реальности. Как же тогда я могу говорить, что наблюдаемое поведение теней "исключает" теорию о том, что существует только одна вселенная или что наблюдения солнечного затмения делают ньютоновский взгляд на мир "рационально несостоятельным"? Как это возможно? Если "исключение" не означает "опровержение", что оно тогда означает? Почему нужно считать себя обязанным менять свой взгляд на мир или вообще любое мнение из-за того, что нечто было подобным образом "исключено"? Казалось бы, такая критика ставит под сомнение всю науку, любое рассуждение о внешней реальности, которое обращается к результатам наблюдений. Но если научное рассуждение не равносильно последовательности логических выводов из опыта, то чему же оно равносильно? Почему мы должны принимать его выводы?

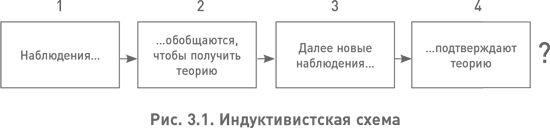

Этот вопрос известен как "проблема индукции". Название его происходит от того, что на протяжении большей части истории науки было доминирующим представлением о том, как она работает. Это представление заключалось в существовании способа обоснования вывода, не дотягивающего по строгости математического доказательства, но тем не менее достойного внимания, который называется индукцией. Индукции противопоставляли с одной стороны якобы безупречные доказательства, предоставляемые дедукцией, а с другой стороны - считающиеся ещё более слабыми философские или интуитивные способы рассуждения, не поддержанные даже результатами наблюдений. В индуктивистской теории научного знания наблюдения играют двоякую роль: сначала - при открытии научных теорий, затем - при их доказательстве. Предполагается, что теорию открывают, "экстраполируя" или "обобщая" результаты наблюдений. Тогда, если обширное множество наблюдений соответствует теории и ни одно из них не отклоняется от неё, теорию считают обоснованной - то есть более правдоподобной, вероятной или надёжной. Эта схема показана на рис. 3.1.

Индуктивистский анализ моего обсуждения теней должен тогда выглядеть примерно так: "Мы проводим ряд наблюдений теней и видим явление интерференции (этап 1). Результаты соответствуют тому, что следовало бы ожидать, если бы существовали параллельные вселенные, которые определённым образом воздействуют друг на друга. Но сначала никто этого не замечает. В конечном итоге (этап 2) кто-то делает обобщение, что интерференция всегда будет наблюдаться при данных обстоятельствах, а следовательно, выводит теорию, что за это ответственны параллельные вселенные. С каждым последующим наблюдением интерференции (этап 3) мы чуть сильнее убеждаемся в справедливости этой теории. После достаточно большого количества таких наблюдений и при условии, что ни одно из них не противоречит теории, мы заключаем (этап 4), что эта теория истинна. И хотя мы никогда не сможем получить абсолютной уверенности, для практических целей мы убеждены".

Трудно определить, откуда начать критиковать индуктивистское представление о науке, настолько глубоко и в столь разных отношениях оно ложно. С моей точки зрения, возможно, самый большой его недостаток в том, что совершенно ниоткуда не следует, что обобщённое предсказание равносильно новой теории. Теория существования параллельных вселенных, как и все хоть сколько-нибудь глубокие научные теории, просто не носит характера обобщения наблюдений. Разве мы наблюдали сначала одну вселенную, потом вторую и третью, а потом сделали вывод, что существуют триллионы вселенных? Разве обобщение, состоящее в том, что планеты "блуждают" по небу одним образом, а не другим, было эквивалентно теории о том, что планеты - это миры, обращающиеся по орбитам вокруг Солнца и что Земля - один из них? Неверно также и то, что повторение наших наблюдений - это способ убедиться в справедливости научных теорий. Как я уже сказал, теории - это объяснения, а не просто предсказания. Если предложенное объяснение ряда наблюдений не принимается, то повторение наблюдений вновь и вновь помогает редко. Ещё меньше оно помогает в создании удовлетворительного объяснения, когда вообще никакого придумать не удаётся.

Более того, даже простые предсказания нельзя обосновать с помощью результатов наблюдений, как показал в своей истории о цыплёнке Бертран Рассел. (Во избежание возможных недоразумений позвольте мне подчеркнуть, что это был метафорический, антропоморфный цыплёнок, служащий образом человека, пытающегося понять закономерности вселенной.) Цыплёнок заметил, что фермер каждый день приходит, чтобы накормить его, и предсказал, что фермер будет продолжать каждый день приносить еду. Индуктивисты полагают, что цыплёнок "экстраполировал" свои наблюдения в теорию, и каждый раз, когда приходило время кормёжки, эта теория всё более подтверждалась. Однако как-то раз пришёл фермер и свернул цыплёнку шею. Разочарование, которое испытал цыплёнок Рассела, испытали и триллионы других цыплят. Это индуктивно подтверждает заключение о том, что индукция не может подтвердить ни одного вывода!

Однако эта линия критики позволяет индуктивизму отделаться слишком легко. Да, она иллюстрирует тот факт, что многократно повторённые наблюдения не могут подтвердить теории, но при этом она полностью упускает (а скорее даже принимает) ещё более неправильное представление, а именно, что путём индуктивной экстраполяции наблюдений можно формировать новые теории. На самом деле экстраполировать наблюдения невозможно, если кто-то не включил их в некую объяснительную систему. Например, чтобы "вывести" своё ложное предсказание, цыплёнок Рассела должен был сначала придумать ложное объяснение поведения фермера. Он мог предположить, что фермер испытывает к цыплятам добрые чувства. Придумай он другое объяснение - например, что фермер старается откормить цыплят, чтобы потом зарезать, - и поведение было бы "экстраполировано" совсем по-другому. Допустим, однажды фермер начинает приносить цыплятам больше еды, чем обычно. Экстраполяция этого нового ряда наблюдений с целью предсказать будущее поведение фермера полностью зависит от того, как его объяснить. В соответствии с теорией доброго фермера наблюдения говорят о том, что доброта фермера по отношению к цыплятам увеличилась, и им теперь совсем нечего переживать. Но в соответствии с теорией откармливания такое поведение - зловещий признак: очевидно, что смерть близка.

Тот факт, что одни и те же результаты наблюдений можно "экстраполировать" с получением двух диаметрально противоположных предсказаний в зависимости от принятого объяснения и ни одно из них невозможно обосновать, - не просто случайное ограничение, связанное со средой обитания фермера: это относится ко всем результатам наблюдений, при любых обстоятельствах. Наблюдения, вероятно, не могут играть ни одну из ролей, которую им приписывает индуктивистская схема, даже в отношении простых предсказаний, не говоря уже о настоящих объяснительных теориях. Безусловно, индуктивизм основан на отвечающей здравому смыслу теории роста знания (о которой говорит нам жизненный опыт), и исторически он ассоциировался с освобождением науки от догмы и тирании. Но если мы хотим понять истинную природу знания и его место в структуре реальности, мы должны признать, что индуктивизм ложен от корней до листьев. Ни одно научное рассуждение, а в действительности и ни одно успешное рассуждение любого рода никогда не подходило под описание индуктивистов.

Какова же тогда реальная схема научных рассуждений и открытий? Мы видели, что индуктивизм и все остальные строящиеся вокруг способности к предсказанию теории знания основаны на недоразумении. Нам необходима теория знания построенная вокруг объяснения: теория о том, как появляются объяснения и как их обосновывают; как, почему и когда нам следует позволить своему восприятию изменить наше мировоззрение. Как только у нас будет такая теория, отдельная теория предсказаний нам больше не понадобится. Ведь если мы имеем объяснение какого-то наблюдаемого явления, то уже не является загадкой, как получить предсказания. И если удалось подтвердить объяснение, то любые предсказания, полученные из этого объяснения, тоже автоматически считаются подтверждёнными.

К счастью, господствующую теорию научного познания, которая своей современной формой обязана главным образом Карлу Попперу (и которая является одной из моих четырёх "основных нитей" объяснения структуры реальности), в этом смысле действительно можно считать объяснительной теорией. Она рассматривает науку как процесс решения проблем. Индуктивизм относится к каталогу наших прошлых наблюдений как своего рода скелету теории, считая, что суть науки состоит в заполнении пробелов этой теории путём интерполяции и экстраполяции. Решение проблем действительно начинается с неадекватной теории - но не с воображаемой "теории", состоящей из прошлых наблюдений. Оно начинается с наших лучших существующих теорий. Когда некоторые из этих теорий кажутся нам неадекватными и мы нуждаемся в новых, это и составляет проблему. Таким образом, вопреки индуктивистской схеме, показанной на рис. 3.1, научное открытие не должно начинаться с результатов наблюдений, но оно всегда начинается с проблемы.

Под "проблемой" я понимаю не обязательно практическую трудную ситуацию или источник тревоги. Я имею в виду лишь набор идей, который представляется неадекватным и который стоит попытаться усовершенствовать. Существующее объяснение может казаться слишком многословным или слишком сложным; оно может выглядеть неоправданно узким или необоснованно амбициозным. В нём можно увидеть возможность объединения с другими идеями. Или объяснение, удовлетворительное в одной области, окажется невозможно согласовать со столь же удовлетворительным объяснением из другой области. Или, может быть, появились странные наблюдения, такие как блуждающие планеты, которые существующие теории не предсказали и не могут объяснить.