Наиболее подходящим является раздел аутэкологии – дети окружены конкретными, отдельно взятыми живыми организмами. Комнатные растения и растительность на улице (возле дома, на участке детского сада), домашние и декоративные животные, птицы и насекомые, обитающие повсеместно, могут быть представлены ребенку с экологических позиций – в их непосредственном взаимодействии со средой обитания. Взрослый ставит цель и прослеживает с дошкольниками: что составляет условия жизни растений и животных, как они взаимодействуют с этими условиями. Итак: первое понятие, которое может быть использовано при построении системы экологического воспитания, – это понятие взаимосвязи живого организма со средой обитания. Его смысл заключается в том, что любой живой организм обладает потребностями, которые не могут быть удовлетворены через его внутренние ресурсы. Потребности живого организма (живого существа, особи) удовлетворяются факторами внешней среды. Это, прежде всего, потребности в питательных веществах, воде, кислороде, которые посредством обмена веществ создают жизненную энергию и позволяют особи реализовать себя во всех сферах жизни.

Следующее важное понятие из раздела аутэкологии – морфофункциональная приспособленность (адаптация) организма к среде обитания – по существу является расшифровкой предыдущего: оно раскрывает механизм взаимосвязи живого существа со средой обитания, отвечает на вопрос, как происходит эта взаимосвязь. Внешние морфологические (относящиеся к строению) особенности растений и животных доступны восприятию дошкольника, поэтому и, в целом, знание о приспособленности, продемонстрированное на конкретных примерах, может быть понятным ему. Внешние проявления функционирования (у животных – это поведение) также доступны наглядно-образному мышлению ребенка и интересны ему. Поведение животных целиком соответствует особенностям его строения, оно демонстрирует: что можно делать такими органами в таких условиях. Динамичность поведения привлекает маленького ребенка – быстрая смена образов легко сосредоточивает на себе его неустойчивое внимание и восприятие, дает пищу для размышлений.

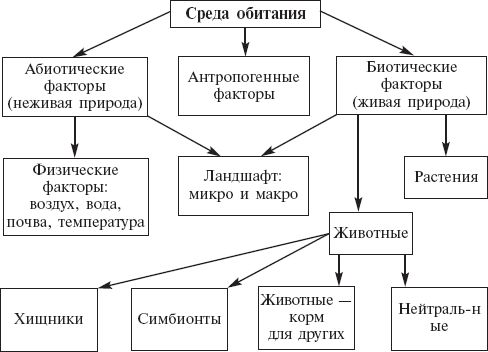

Конкретизацией первого понятия является понятие среды обитания. Взрослый вполне может обсуждать с детьми, что необходимо для жизни растения или животного (субстрат, вода, воздух, пища, определенные температурные условия и др.), какими предметами, материалами, обладающими определенными свойствами, они окружены.

Названные понятия выражают первую и главную экологическую идею: любой живой организм через свои потребности и необходимость их удовлетворения связан со средой обитания посредством морфофункциональной приспособленности (адаптации) к определенным условиям жизни. Эта идея конкретно и образно может быть доведена до понимания дошкольника.

Из второго раздела биоэкологии – демэкологии – в настоящее время, ввиду недостаточности исследований, не представляется возможным использовать какие-либо понятия для построения системы экологического воспитания дошкольников. Популяция, по определению Н. Ф. Реймерса, – это совокупность особей одного вида, длительно населяющих определенное пространство. Каждая популяция имеет сложную структуру (по полу, возрасту, пространственным и близкородственным объединениям особей) и свою эволюционную судьбу. С детьми-дошкольниками невозможно наглядно проследить жизнь какой-либо популяции, а усвоение словесных знаний о ней возможно только с помощью развитого логического мышления. При построении системы знаний для дошкольников вполне можно обойтись без знаний из области демэкологии.

Третий раздел биоэкологии (синэкология), рассматривающий жизнь растений и животных в сообществе, позволяет адаптировать ведущие понятия до уровня познавательных возможностей дошкольников. Главное понятие синэкологии – экосистема – определяется Н. Ф. Реймерсом как "…сообщество живых существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существующих между отдельными экологическими компонентами"{Реймерс Н. Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М., 1990. – С. 599.}. Имеется три уровня экосистем: микроэкосистемы (например, трухлявый пень), мезоэкосистемы (например, лес, пруд, луг), макроэкосистемы (например, океан, континент). Нет сомнения, что, гуляя со взрослыми в лесу и на лугу, возле пруда или речки, дети дошкольного возраста под их руководством могут узнать главных обитателей этих экосистем, их взаимосвязь между собой и со средой обитания.

Подчиненным предыдущему является понятие цепи питания, которое обозначает пищевую взаимосвязь представителей экосистемы. В каждом природном сообществе происходит биологический круговорот (энергии и вещества) через такие цепочки. В самом общем виде цепь питания включает следующие звенья (на примере леса): комплекс факторов неживой природы (особенности климата, почвы и др.) определяет состав деревьев и других растений, которые служат кормом различным растительноядным животным (жукам, гусеницам, птицам, грызунам, копытным). Растительноядные обитатели леса – это пища для мелких и крупных хищников. Последним звеном, замыкающим круг, являются организмы (в основном бактерии и грибы), превращающие все органические остатки (опавшие листья, трупы погибших животных) в неорганические вещества (минералы), которые поступают в почву и усваиваются растениями.

Важной характеристикой экосистемы является состояние равновесия и его частое нарушение. В развитой экосистеме все звенья пищевых цепочек относительно уравновешены и приблизительно постоянны. Тем не менее, нарушение равновесия, его колебания в разные стороны происходят довольно часто. Причиной изменений являются погодно-климатические колебания, интродукции (появление и распространение в экосистеме новых видов растений и животных), разнообразные воздействия человека. Особо значительной является последняя причина – быстрый рост численности населения планеты, его интенсивная производственная деятельность в настоящее время очень серьезно поколебали глобальное равновесие биосферы.

Для построения системы, пригодной для дошкольного воспитания, можно выделить специальное экологическое понятие "взаимодействие человека с природой", с помощью которого продемонстрировать любые воздействия людей на природу, на экосистемы в целом или на их отдельные звенья. Общеизвестны такие факты: истребление волков (то есть сведение звена хищников в цепочке питания лесной экосистемы до минимума) резко увеличивает количество растительноядных животных (ненормально разрастается предыдущее звено), в результате чего уничтожается большое количество растений и нарушается вся экосистема.

Любая экосистема – это очень сложное целое, глубинное познание которого доступно лишь специалистам. Очевидно, что вниманию дошкольников можно представить видимые, легко обнаруживаемые явления. Взрослый может показать связь двух, трех, четырех звеньев в биогеоценозе. Наблюдения на прогулках в лесу, на лугу, возле пруда, затем наглядное моделирование и обсуждение позволяют старшим дошкольникам понять идею "общего дома" – сообщества растений и животных, проживающих совместно на одной территории, в одних и тех же условиях и взаимосвязанных друг с другом.

Таким образом, выделенные понятия биоэкологии, адаптированные до уровня познавательных возможностей детей, могут составить содержательную основу системы экологического воспитания дошкольников.

Закономерные явления экологии, их адаптация к области дошкольного воспитания

Кроме понятий в определении содержания и построения системы педагогического процесса могут быть использованы некоторые экологические закономерности или явления закономерного характера, существующие в природе. Критерием отбора этих закономерностей снова становятся их доступность и познаваемость для детей. Можно выделить три области закономерных явлений.

Первая: закономерность морфофункциональной приспособленности растений и животных к среде обитания. Эта закономерность проявляется на любых видах растительного и животного мира и во всех сферах жизни каждой особи. Задача педагога – показать ее на тех живых существах, которые имеются рядом с дошкольниками в пространстве их жизнедеятельности или являются программными.

Вторая: внешнее приспособительное сходство видов живых существ, проживающих в одинаковых условиях, но не находящихся в генетическом родстве. Это закономерное явление, повсеместно существующее в природе, называется конвергенцией. Н. Ф. Реймерс дает такое определение конвергенции: возникновение у различных по происхождению видов и биотических сообществ сходных внешних признаков в результате аналогичного образа жизни и приспособления к близким условиям среды (например, форма тела у акулы и дельфина, облик лиственных лесов северной части Евразии и Северной Америки). Эта закономерность целиком отвечает познавательным возможностям дошкольников, так как опирается на внешнее сходство явлений, доступное наблюдению и наглядно-образному мышлению детей.

Познание детьми конвергентного сходства разных живых существ, живущих в одинаковой среде, позволит упорядочить их знания и представления о многообразии растений и животных еще до того, как они начнут изучать научные основы экологии в школе.

Третья: различные формы приспособительной взаимосвязи живых существ со средой обитания в процессе онтогенетического (индивидуального) развития. В дошкольном учреждении воспитатель с детьми выращивает самые разные растения (цветочные, декоративные, овощные), нередко появляется потомство у декоративных птиц, хомяков и других животных, которых содержат в уголках природы. Дошкольникам можно показать, что на стадиях роста и развития, последовательно сменяющих друг друга, организм по-разному связан со средой обитания.

Помимо обозначенного содержания в систему могут войти факты, отражающие связь человека (как живого существа) со средой обитания, зависимость его жизни и здоровья от внешних факторов (воздуха, воды, тепла, пищи и др.). Этот материал имеет прямое отношение к экологии человека, социальной экологии. Предметом внимания дошкольников может быть тема сохранения здоровья, его поддержание благоприятными условиями жизни в детском саду и семье, здоровым образом жизни.

Являются ли выделенные понятия и закономерные явления действительно ведущими идеями экологии и значимыми для детей дошкольного возраста? Вопрос требует обоснованного ответа.

Растения и животные как "единицы" живой природы и предмет познания ребенка

Ребенок дошкольного возраста знакомится с миром природы непосредственно через наблюдения или практическую деятельность в том пространстве, в котором протекает его жизнь. Опосредованные способы познания природы (книги, картины, телевидение) расширяют его кругозор, однако оказывают меньшее воспитательное воздействие, чем непосредственное общение с природой, насыщающее эмоциональное восприятие ребенка яркими впечатлениями. Что же ребенок видит в природном окружении? Что может составить содержание его познавательной деятельности?

Ребенок знакомится с природой на уровне целостного организма. Предметом его восприятия и деятельности становятся, прежде всего, отдельные конкретные растения, животные, способы их функционирования. Предметом познания является связь объектов живой природы с внешней средой: растения корнями уходят в землю, животные перемещаются в пространстве, поедают пищу и пр. Дошкольники могут сталкиваться со средообразующей деятельностью человека: его труд обеспечивает возможность существования домашних животных, комнатных растений и других культур, специально выращиваемых для нужд людей. В ряде случаев, особенно в сельской местности, дети могут наблюдать природные сообщества: пруд, болото, луг и пр. Таким образом, исходной единицей живой природы, в наибольшей степени отвечающей специфике и познавательным возможностям дошкольников, является конкретный предмет живой природы. В роли этой единицы чаще всего выступает целостный растительный или животный организм (дерево, собака и др.). Но и отдельные части (плод, лист, цветок) или цельный организм в единстве со средой (горшечное растение, аквариум с рыбами), если их габариты и форма создают впечатление законченного предмета, который так или иначе можно использовать в деятельности, воспринимаются дошкольниками как единица живой природы. Таким образом, отдельный природный объект, стоящий в центре внимания ребенка, может служить исходным звеном для дидактического анализа экологических знаний.

Современная биология рассматривает отдельно взятый организм как самостоятельную единицу живого. По определению В. И. Вернадского, организм – это отдельный элемент однородного живого вещества. Среди различных уровней организации живой материи отдельный организм занимает свое определенное место: следуя за молекулярно-генетическим уровнем, он предшествует популяционно-видовому и биогеоценотическим уровням. "На организменном уровне изучают особь и свойственные ей как целому черты строения, физиологические процессы, в том числе дифференцировку, механизмы адаптации… и поведения…"{Биологический энциклопедический словарь. – М., 1986. – С. 659.} В философской науке выделяются такие качества организма, как целостность и завершенность; организм рассматривается как хорошо структурированная отлаженная система. "Ни механическое соединение костей, крови, хрящей, мускулов тканей, ни химическое соединение элементов не составляют еще животного", – писал Ф. Энгельс. И далее подчеркивал: "Организм – есть, несомненно, высшее единство, связывающее в себе в одно целое механику, физику и химию, так что эту троицу нельзя больше разделить"{Энгельс Ф. Диалектика природы. – М., 1964. – С. 529.}. "Как дискретные носители жизни на Земле могут рассматриваться, конечно, любые дискретные единицы живого любой сложности, состава и положения в биосфере, но особь (индивид, индивидуум), бесспорно, является элементарной, неделимой единицей жизни на Земле. Важнейшая морфофункциональная характеристика индивидуума – строгая зависимость между отдельными его частями: разделить особь на части без потери "индивидуальности" невозможно"{Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – М., 1969. – С. 20.}. Таким образом, отдельно взятый организм (особь), растительный или животный, обладающий статусом биологической самостоятельности и имеющий приоритет в дошкольной педагогике как конкретный объект, составляющий предметный мир ребенка, может быть взят за основу построения дидактической системы знаний о живой природе.

Какими же значимыми особенностями обладают животные и растения, которые, так или иначе, входят в сферу познания дошкольника?

Главная характерная черта – это разнообразие живых объектов, с которым сталкивается ребенок в период дошкольного детства. Ближайшее природное окружение позволяет ему видеть множество цветущих растений, высокие деревья и низкие травы, ползающих жуков и порхающих бабочек, различных птиц. Многообразие объектов и явлений природы стихийно врывается в жизнь ребенка и становится предметом его познания.

Все многообразие растений и животных предстает перед ребенком не в статичном, неизменном виде. Даже без специального педагогического руководства он может наблюдать контрастные состояния растений в летний и зимний периоды, во время их цветения и увядания, динамичность животных при различных формах их поведения, видеть детенышей и взрослых особей. Все явления оставляют яркие эмоциональные впечатления. Между тем, модификации живых объектов, их изменяющиеся состояния в самом общем виде обусловлены двумя факторами: взаимодействием со средой обитания и онтогенетическим развитием. Таким образом, многообразие растений и животных их связь с внешней средой, рост и развитие являются атрибутами окружающей ребенка природной действительности, которые без напряжения входят в сферу его познавательной деятельности.

Видовое многообразие живых объектов, их тесная взаимосвязь со средой обитания, особенности онтогенетического развития растений и животных – три важных аспекта биоэкологии. Они могут стать исходными положениями для построения дидактичной системы экологических знаний о живой природе для дошкольников. Среди выделенных аспектов важнейшим является понятие связи живого организма со средой обитания.

Взаимосвязь организма и среды – центральное понятие биоэкологии

В экологии и философии организм и среда рассматриваются как целостная система. Их тесная взаимосвязь обусловливается спецификой живого организма, нуждающегося в притоке энергии извне. "Единство организма с окружающей его средой, – пишет В. Г. Афанасьев, – с необходимостью вытекает из самой сущности жизни, из присущего живому обмена веществ. С одной стороны, будучи частью природы, организм представляет собой сложную целостную систему, которая в каждый данный момент времени уравновешивается с внешними силами среды; с другой стороны, только благодаря этому уравновешиванию, постоянной связи со средой организм и способен существовать как целостная система"{Афанасьев В. Г. Проблема целостности в философии и биологии. – М., 1964. – С. 370-371.}. Взаимосвязь организма и среды носит определенный, конкретный характер, вытекающий из специфики живого, которому необходимы не всякие, а лишь определенные условия, соответствующие его внутренней природе. На этой основе исторически выработался тип взаимоотношений живых организмов с внешней средой – он выражается в четкой приспособленности первых к последней.

Приспособленность животных к среде обитания. Экологи (Д. Н. Кашкаров, Н. П. Наумов, Р. Дажо, П. Фарб, Ю. Одум, Ф. Дре и др.) выделяют три группы факторов, определяющих особенности жизни и приспособленности животных. Это – абиотические (климатические, эдафические и пр.), биотические (растительный и животный мир и микроорганизмы) и антропогенные (воздействие человека на природу) факторы (рис. 3). Многообразие внешних факторов, а также вариабельность их сочетаний создают большое количество природных биом, в конечном счете, определяющих состав животного мира и специфику его адаптации. Среда обитания животного (по Кашкарову – все то, что его окружает) определяет конкретные условия его жизни. Взаимодействие животного со средой обитания осуществляется посредством различных типов приспособленности (адаптации), охватывающих все уровни живого организма – от клеточного до надорганизменного: физиологической, структурной (морфологической) и поведенческой. Приспособленность дает животному возможность жить в определенных условиях (рис. 4), размножаться и эффективно использовать материальные ресурсы среды. Оно оказывается способным не только биологически адекватно, с выгодой для себя реагировать на свет, температуру, влагу и т. п. и значительные колебания этих компонентов среды (например, фенологические), но и обеспечивать себя пищей, жилищем, обезопасить от природных врагов и превратностей погоды и других неблагоприятных воздействий.

Рис. 3. Факторы среды обитания животных