Экспериментальное исследование Е. Т. Соколовой и И. Г. Чесновой (Соколова, Чеснова, 1986) показало, что самооценка подростка значительно теснее связана с ожидаемой, нежели с реальной родительской оценкой. Чем старше становится ребенок, тем очевиднее конфликт между потребностями самоутверждения, признания права на самостоятельность и навязываемым обесцененным образом Я. Рассогласованность между растущим собственным опытом и невозможностью соответствовать ожиданиям родителей порождает глубокий внутренний конфликт в самосознании ребенка.

В зависимости от ожидаемой родительской оценки авторы выделяют несколько вариантов самооценки подростка (Соколова, Чеснова, 1986):

1. Феномен "Эхо". Самооценка ребенка является прямым воспроизведением оценки матери. Дети отмечают в себе прежде всего те качества, которые подчеркиваются родителями. Когда ребенку внушается негативный образ и он полностью принимает точку зрения родителей, у него формируется негативное отношение к себе, он воспринимает такое отношение как следствие своих плохих качеств. Для сенситивно-зависимого ребенка с узким диапазоном социальных контактов вне семьи родительские оценки становятся внутренними самооценками в силу авторитетности и значимости родителей, тесной эмоциональной связи с ними. Неблагоприятность "эхо-самооценки" заключена в опасности фиксации крайней зависимости самоотношения от прямой оценки значимых других, что препятствует выработке собственных критериев, обеспечивающих позитивное отношение к самому себе, несмотря на ситуативные колебания уровня самооценки. 2. Смешанная самооценка. Самооценка, в которой существуют противоречивые компоненты. Первое – это формирующийся образ Я в связи с успешным опытом социального взаимодействия, второе – отголоски родительского видения. Образ Я оказывается очень противоречивым, создает препятствия на пути развития целостного и интегрированного самосознания.

3. Подросток воспроизводит точку зрения родителей, но дает ей другую оценку. Неуважение потребности в самостоятельности и независимости подростка приводят к формированию в его сознании конфликтного противоречия. Переживание этого конфликта как невозможности отвечать требованиям матери и сохранять свое Я приводит к тому, что подросток начинает оценивать себя как "плохого", но "сильного".

4. Подросток ведет активную борьбу против мнений и оценок родителей.

5. Подросток воспроизводит в самооценке негативное мнение родителей о себе, но при этом подчеркивает, что таким он и хочет быть, отвергая родительские требования и ценности. Это отвержение приводит к очень напряженным, аффективно заряженным отношениям в семье, взаимным обидам и отсутствию чувства общности.

6. Защитная самооценка. Игнорируя реальное эмоциональное отвержение со стороны родителей, ребенок так трансформирует в своем сознании родительское отношение, как если бы он реально был любим и ценим. В этом феномене проявляется защитное искажение под влиянием потребности в эмоциональной поддержке и чувства "мы" с родителями. Подростковая потребность "быть собой среди других" иногда приводит к отвержению предлагаемых взрослыми авторитетов. Проведенное исследование показало, что при наличии принимающего, уважительного отношения со стороны родителей у подростков формируется благоприятный тип самооценки, сочетающий критический учет внешних оценок и собственного расширяющегося опыта. Позитивно воспринимаемый образ Я делает подростка более доступным для воспитательного воздействия родителей.

Итак, в подростковом возрасте происходит усиление интереса к себе, линейное отражение в самооценке ребенка отношения взрослого преодолевается, опосредуясь собственным знанием о себе. В сознании подростка преломляются родительские оценки, происходит их восприятие, переживание, выбор позиции по отношению к родительской оценке.

В юношеском возрасте самооценка функционирует уже в достаточно зрелых формах. Наблюдается сбалансированное отношение между эмоциональным и когнитивным компонентом самооценки. Отношение к себе становится более осознанным, складываются относительно устойчивые представления о себе как целостной личности, отличной от других. Центром самосознания становятся проблемы определения своих возможностей, связанных с ориентацией на будущее. Знания о себе становятся регуляторами самоотношения, то есть фактором, ведущим за собой эмоции, относящиеся к собственному Я. Но при этом знания о себе формируются на основе критериев оценивания, заданных в детстве. Родительские установки и сформированные под их влиянием стереотипы поведения продолжают на подсознательном уровне руководить личностью юноши, а возникающие в этот период личностные проблемы, проблемы самооценивания, как правило, своими корнями уходят в детство. Чтобы преодолеть такие проблемы, нужна долгая и кропотливая работа личности над осознанием довлеющих над ней родительских установок.

В целом развитие самооценки юношей характеризуется постепенным усилением дифференциации и интеграции ее содержания и основных показателей, ее действенности как механизма произвольной психической регуляции на фоне заложенных с детства критериев оценивания и самооценивания.

Литература

Ананьев Б. Г . Избранные психологические труды. – М.,1980, т. 2.

Андрющенко Т. Ю., Захарова А. В. Исследование самооценки младшего школьника в учебной деятельности // Вопросы психологии, 1980, № 4.

Андрющенко Т. Ю. Психологические условия формирования самооценки в младшем школьном возрасте // Вопросы психологии, 1978, № 4.

Анкудинова Е. И . Обучение особенностям оценивания и самооценивания учащихся 1–4 классов в учебной деятельности // Вопросы психологии, 1968, № 3.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.

Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблема формирования личности. – М.: Просвещение, 1995.

Бороздина Л. В. Что такое самооценка? // Психологический журнал, 1992, № 4.

Захарова А. В. Генезис самооценки. – Тула, 1998.

Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии, 1989, № 1. Кон И. С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1980. Липкина А. И. Самооценка школьника. – М., 1976. Савонько Е. И. Оценка и самооценка как мотивы поведения младшего школьника и подростка // Вопросы психологии, 1969, № 4.

Сафин В. Ф. Устойчивость самооценки и механизмы ее сохранения (у школьников) // Вопросы психологии, 1975, № 3.

Соколова Е. Т., Чеснова И. А. Зависимость самооценки подростка от отношения к нему родителей // Вопросы психологии, 1986, № 2, с. 110–117.

Столин В. В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983.

Столин В.В., Соколова Е.Т., Варга А.Я. Психология развития ребенка и взаимоотношений родителей и детей как теоретическая основа консультативной практики // Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. – М., 1989. С. 16–37.

Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. – М.: Наука, 1977.

Юлдашева С. М. Особенности проявления самооценки у учащихся подростков // Вопросы психологии, 1966, № 4.

12. Фрустрация потребностей, конфликт и психологическая защита ребенка в ситуации нарушенного материнского отношения

В настоящее время психологическая наука располагает обширным теоретическим и эмпирическим материалом, позволяющим говорить о влиянии ранних межличностных (внутрисемейных) отношений субъекта на его дальнейшее психическое развитие и социальную адаптацию. Доказана роль таких факторов семейной жизни, как эмоционально-психологический климат в семье, численность и структура семьи, социально-экономический статус членов семьи, жизненный опыт, культурно-образовательный уровень, психологическая зрелость и уровень педагогической культуры родителей, и др. (Колесник, 1999). Ведущим среди этих факторов многие исследователи признают внутрисемейные отношения и особенности отношения родителей к ребенку (Спиваковская, 1988; Захаров, 1981; Захаров,1988; Хоментаускас, 1989; Архиреева, 1990 и др.).

Обосновывая роль взрослого в развитии ребенка, психологи выделяют различные аспекты детско-родительского взаимодействия, но практически все едины во мнении, что особую значимость для ребенка имеют его взаимоотношения с матерью, так как прежде всего мать является источником наиболее сильных эмоциональных переживаний ребенка. Она удовлетворяет и формирует многочисленные потребности, и это обстоятельство создает между ребенком и матерью совершенно особые аффективные отношения. В благоприятной ситуации – это адекватное реагирование на поведение ребенка, способность и готовность понять, принять, признать его индивидуальность. Такое отношение к ребенку формирует у него чувство уверенности, самоценности, позитивное отношение к миру в целом. Нарушенное материнское отношение, неадекватная организация общения с ребенком, проявление матерью авторитаризма, отвержение, гиперопека и инфантилизация ребенка способствуют фрустрации его потребностей. Так, установлено, что чрезмерная опека порождает инфантилизм и неспособность ребенка к самостоятельности, излишняя требовательность – неуверенность ребенка в себе, эмоциональное отвержение – повышенный уровень тревожности, депрессии, агрессии ребенка (О. Коннер). Кроме того, лишение ребенка любви, содержательного общения с матерью приводит к заторможенности эмоциональной сферы, а вследствие этого и к задержке психического развития ребенка, потере интереса к окружающей жизни (Варга, 1987). Таким образом, от качества удовлетворения матерью потребностей ребенка зависит формирование его положительного или отрицательного эмоционального опыта, становление типа личности ребенка.

Значимость удовлетворения матерью ведущих потребностей ребенка для формирования его личности указывается в исследованиях большинства зарубежных и отечественных психологов. Но представления исследователей о содержании ведущих потребностей ребенка и факторах, способствующих их удовлетворению или неудовлетворению, различны. Рассмотрим некоторые из них.

Согласно З. Фрейду (Фрейд З., 1993), мать оказывает значительное влияние на формирование личности ребенка в первые пять лет его жизни. Так, на оральной стадии у ребенка формируется чувство зависимости от матери. Оно сохраняется всю жизнь и проявляет себя в ситуациях тревоги и опасности. На второй, анальной, стадии развития значение приобретает взаимодействие матери с ребенком в процессе обучения его гигиеническим навыкам. Содержание этого взаимодействия и качество отношения матери к ребенку формируют определенные черты его личности. Но центральным моментом в развитии, непосредственно связанным с влиянием родительского отношения на личность ребенка, является эдипов комплекс. Это главный источник чувства вины, возникающего в результате конфликта между потребностью в любви к родителю противоположного пола и потребностью в идентификации с родителем своего пола. Обозначенные возрастные тенденции могут гармонично дополнять друг друга, но могут и конкурировать, что определяет характер взаимоотношений родителей с ребенком. В ситуации нарушенных семейных отношений, когда, например, один из родителей пытается приблизить ребенка к себе, настроить его против другого родителя, на этом этапе могут формироваться личностные проблемы ребенка, конфликтное, амбивалентное отношение к родителям. При этом чувство ревности в 3–5 лет и агрессивные фантазии в 2–4 года не рассматриваются как отражение личностных проблем ребенка, так как, по Фрейду, это нормальные проявления эмоционально насыщенных отношений ребенка и родителей. Удовлетворение или неудовлетворение потребностей ребенка в этот период формирует у него, соответственно, положительный или отрицательный опыт, что, в свою очередь, влияет на становление его Я-концепции, на его отношение к жизни.

Представители теории привязанности считают потребность в индивидуальной и самостоятельной активности одной из главных потребностей ребенка. Ее удовлетворение зависит от чуткости и гибкости матери, причем чуткость и поддержка матери должны выражаться не только в любви и заботе о ребенке, но и в уважении его самостоятельности.

Потребность ребенка в безопасности является базовой, согласно К. Хорни (Хорни, 1997). Удовлетворение или фрустрация этой потребности зависит от стратегии воспитания, которую выбирает мать. Тревожный, не чувствующий безопасности ребенок пытается разрешить проблему удовлетворения потребности в безопасности путем выбора определенной стратегии поведения. Такое решение часто представляется неадекватным действительности. Например, враждебность с целью расплаты с теми, кто отвергал ребенка; сверхпослушание, чтобы вернуть себе любовь значимого близкого; жалость ребенка к себе, чтобы вызвать сочувствие окружающих; идеализация себя с целью компенсации чувства неполноценности и т. д. Возможна более или менее постоянная фиксация личности ребенка на любой из этих стратегий. Конкретная стратегия может обретать характер потребности. Следствием разрешения ребенком проблемы нарушенных отношений с матерью, по К. Хорни, являются невротические потребности, которые представляют собой иррациональное разрешение проблемы.

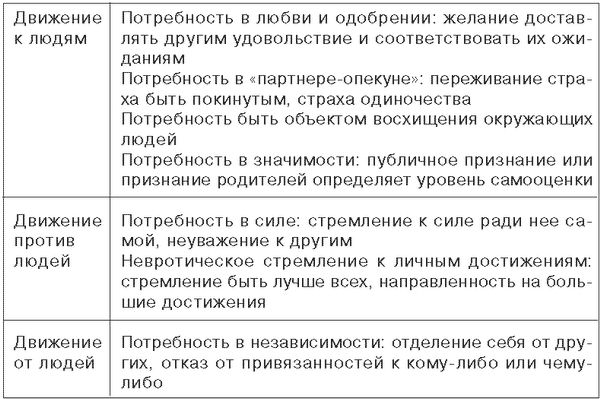

Невротические потребности, выделенные К. Хорни (Хорни, 1997), представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Характеристика невротических потребностей ребенка в ситуации нарушенного отношения матери (по К. Хорни)

Несовместимые сочетания нескольких невротических потребностей, по Хорни, порождают внутренние конфликты.

Материнское отношение к ребенку, противоречащее его естественному росту и развитию в данный момент, Э. Фромм обозначает как "гетерономное воздействие". Как правило, в ситуации нарушенного материнского отношения свободное, спонтанное выражение желаний и потребностей ребенка подвергается различным ограничениям. По мнению Фромма, в гетерономном вмешательстве в процесс развития ребенка скрыты наиболее глубокие корни психической патологии и деструктивности. Именно в раннем детстве взрослые особенно интенсивно ограничивают выражение желаний, мыслей, чувств ребенка.

Самой главной потребностью человека, по Э. Фромму (Фромм, 1992), является потребность в преодолении отчужденности, переживание которой порождает тревогу. Отчужденность – это беспомощность, неспособность активно воздействовать на окружающий мир. Следовательно, она является источником внутреннего беспокойства. Преодолеть отчужденность и избавиться от внутреннего беспокойства, то есть удовлетворить свою главную потребность, ребенку позволяет любовь, особенно материнская любовь. При этом имеет значение привязанность ребенка к матери в первые месяцы и годы его жизни. По мере взросления ребенка привязанность к матери теряет свою значимость. А после шести лет актуализируется потребность ребенка в отцовской любви, его авторитете и руководстве. В благоприятной ситуации взаимоотношения родителей и детей позиции матери и отца отвечают потребностям ребенка. "Развитие от привязанностей, концентрирующихся вокруг матери, к привязанностям, концентрирующимся вокруг отца, и их постепенное соединение образуют основу духовного здоровья и позволяют достичь зрелости. Отклонения от нормального пути этого развития составляют основную причину различных нарушений" (Фромм, 1992).

Отношение матери к ребенку формирует, по А. Адлеру, жизненный стиль, который определяется уже к пятилетнему возрасту ребенка и практически не изменяется в дальнейшем. Опыт, полученный во взаимодействии с матерью, интерпретируется и анализируется ребенком, на основе чего выбирается собственный путь достижения цели, собственный жизненный стиль. Есть три условия, предрасполагающие ребенка к ошибочному жизненному стилю: органическая слабость, избалованность ребенка и отвержение его родителями. Эти условия создают родители при взаимодействии с ребенком. Понимание, поддержка, умеренная забота о ребенке со стороны матери, признание его индивидуальных и возрастных особенностей способствуют удовлетворению ведущих потребностей ребенка. В случае фрустрации потребностей ребенка формируется патологический жизненный стиль (Хьелл, Зиглер, 1997).

Испытывая какую-либо потребность, ребенок ведет себя таким образом, чтобы она была удовлетворена, то есть потребность определяет способ поведения человека. Удовлетворению или, наоборот, неудовлетворению потребностей ребенка, по Г. Мюррею, могут способствовать "прессы" (Хьелл, Зиглер, 1997). Это факторы, исходящие из среды и отражающие важные события или воздействия на ребенка в детстве. Например, отсутствие родителя (матери или отца), переживание ребенком чувства одиночества, недостаток общения, отвержение родителями, равнодушие, отсутствие семейной поддержки или опека, баловство. Так как пресс объекта – это то, что он может сделать с субъектом или для субъекта, то, следовательно, взаимоотношения между ребенком и родителем являются той средой, от которой зависит удовлетворение потребностей ребенка.