СИТУАЦИЯ

Мама заходит в комнату и видит, что ее ребенок сидит на подоконнике и грустно смотрит в окно. Как реагирует мама?

Неправильно

"Что ты стоишь у окна часами? Сколько интересных игр!"

Правильно

"Ты, наверное, ждешь своего Карлсона? Давай помечтаем вместе!"

Почему они становятся равнодушными?

У равнодушия есть несколько существенных причин.

1. Потеря интереса к происходящему вокруг может быть результатом разлуки с близким человеком, чаще всего с матерью. Мы видим, как дети грустят, скучают, отказываются есть, плохо спят, ждут, когда мама придет. Но скучать ребенок может и по пропавшему котенку, по потерянной игрушке. Такое равнодушие сродни депрессии. Вывести из этого состояния ребенка можно, только вернув потерю – реально или символически (с помощью фантазирования, рисования, разговора о том, что ребенку так важно). Прочные привязанности составляют ядро личности. К ним нельзя относиться с безразличием, как это делают некоторые родители: "Ай, не выдумывай! Лучше посмотри телевизор!"

2. Пресыщенность, удовлетворенность всех детских фантазий впрок приводит к другому виду равнодушия – апатии . Это самая распространенная сегодня причина детского равнодушия. Представления о счастливом детстве черпаются из наших детских фантазий и классической литературы. Со времен "Детства" Льва Толстого в России развивалась очень сильная литературная традиция, согласно которой ребенок должен быть опекаем, расти в окружении нянек, родных, челяди, быть избалованным впрок. И хотя "обломовщина" как следствие такого воспитания была осмеяна в том же XIX веке, после довольно аскетического советского детства тяга к обновлению привела на деле к восстановлению мелкопоместной отечественной традиции. Чтобы мотивационная сфера ребенка развивалась, нужен разрыв между желаемым и реальным. Тогда ребенок будет напрягаться, тянуться, стремиться, искать то, чего не хватает…

3. Слабость желаний, инстинктов ребенка может быть связана с его темпераментом. К слабым типам нервной системы Иван Павлов относил меланхоликов и флегматиков. Внешне равнодушные, эти дети не лишены фантазий и желаний. Но, во-первых, они не готовы за них ввязываться в схватку, идти на открытую борьбу, во-вторых, их желания совсем из другой области, нежели желания холериков и сангвиников. Такие дети не очень экспрессивны, зато очень наблюдательны. Материальный мир и реальные отношения с детьми и взрослыми интересуют их меньше, чем идеи, образы, цифры, рисунки. Если предложить им выбор – поиграть во дворе с ребятами или пойти в зоопарк, – они предпочтут зоопарк. Потому что им очень интересно наблюдать за животными.

4. Причиной равнодушия может быть несформированность самих желаний, а также неумение проявлять свои желания, сообщать о них другим. Желания детей не формируются стихийно, не даются им только от природы . Кто-то должен ребенку показать "желанные" предметы и научить их добывать. Эффект Маугли состоит в том, что дети растут, предоставленные сами себе, а в результате умеют только то, что смогли сымитировать, наблюдая за другими. Настоящие Маугли (дети, которые выросли в лесу среди животных) даже не научились ходить на двух ногах. Еще одним проявлением эффекта Маугли является эмоциональная бедность жизни ребенка, монотонность поведения, невыразительность мимики. Эффект Маугли более опасен, чем мы думаем. Им страдают дети, которые выросли в одиночку в безопасных "вольерах" иногда весьма фешенебельных пентхаусов.

5. Наконец, причиной внешнего равнодушия может служить строгое обращение , когда эмоции, желания ребенка контролируются взрослым. Не понимая причин родительской агрессии или недовольства, ребенок старается вести себя тише воды, ниже травы.

Как предупредить равнодушие ребенка?

1. Малыша нужно окружать разнообразными стимулами, создавать визуально и эмоционально насыщенную среду.

Именно это делают родители, когда покупают разноцветные игрушки, показывают на прогулках листики, жучков, птичек. Уже тогда заметен темперамент ребенка. Одни дети могут спокойно наблюдать за тем, как колышутся ветки деревьев или вертится волчок. А другие будут плакать и беспокоиться, если им не дать потрогать то, что они видят. Внешне активные дети ярче проявляют эмоции и желания, поэтому они кажутся нам более живыми, включенными в жизнь. Но не стоит ждать такой же реактивности от спокойных детей. Возможно, их внутренний мир более тонок и глубок.

2. Чтение сказок и рассказывание историй счастливых и несчастных персонажей развивают детскую эмоциональность. Дети пугаются и радуются вместе с героями, открывают вместе с ними другие страны, побеждают врагов. Мир вокруг ребенка полон приключений и опасностей. До 8–9 лет дети верят, что все, о чем они слышат от своих родителей, происходит на самом деле.

3. Чтобы развивать эмоциональную сензитивность (чувствительность), нужно не только провоцировать детские переживания, но и учить детей делиться ими, рассказывать о своих опасениях, об удивительных фактах. Стоит четко обозначать свои собственные состояния : "Я устал!", "Мне грустно!", "Это так смешно!" Учите ребенка распознавать эмоциональные состояния людей по фотографиям, мимике, жестам: "У него бегают глазки, он что-то скрывает!", "Да она даже не смотрит в нашу сторону, там что-то более интересное!", "Ой, по-моему, они чем-то озадачены, сидят с раскрытыми ртами…" Можно вместе смотреть мультфильмы, в которых герои, как правило, следуют своим чувствам и проявляют их открыто, как клоуны в цирке.

4. Детям и взрослым с любыми проблемами в эмоциональной сфере показана арт-терапия. Занятия традиционными видами искусства – рисованием, танцами, драмой, музыкой – гармонизируют внутреннюю жизнь человека. Иногда достаточно дать ребенку краски и альбом. А специалист, предлагая нарисовать что-то важное (например, дом, семью), получает возможность увидеть, в чем именно проблема ребенка. Например, маленькие дети панически боятся называть причины своих страхов, устрашающие их образы . Но зато они охотно их рисуют. Нарисовать "беду" – это уже частично ее вывести за пределы психики и снять напряжение, в котором ребенок может находиться долгие дни, недели, месяцы и даже годы. Негативная эмоция может парализовать внутреннюю жизнь ребенка. А рисунок – прекратить страдания.

5. Мы также недооцениваем роль свободного танца (произвольных движений под музыку) в гармонизации и спонтанном, естественном проявлении эмоций. Ошибочно считается, что танцы – это для девочек, а для мальчиков спорт. Но танцы под музыку или ритм барабана тренируют интуицию, поднимают общий уровень витальности (положительных, важных для жизни гормонов). Если помните, языческие племена устраивали ритуальные танцы вокруг костра и тотемов. А детство – это языческий период в развитии человека.

6. Чтобы ребенок вырос неравнодушным, он должен получать уроки заботы и вежливости. Объектом детской заботы могут быть игрушки, животные. Но это можете быть и вы, дорогие родители. Почаще просите ребенка помочь и не забудьте его поблагодарить и подчеркнуть, насколько это для вас важно!

"Виртуальный ребенок": "Он не вылезает из Сети". Как вернуть его в реальный мир?

Дети электронной эры

"У моего ребенка компьютерная зависимость. Он закатывает истерики, как только мы просим закончить игру", "Его ничего не интересует, кроме игр. Разве это нормально?", "У моего сына нет друзей, да они ему и не нужны. Теперь все дружат по интернету".

Условия развития современного ребенка поменялись так радикально, что даже талантливым педагогам и любящим родителям трудно адаптироваться. Все системы воспитания не учитывали возможности ухода детей в воображаемые миры. Получив классическое образование, мы уверены, что именно оно необходимо ребенку. Первым делом книги, а потом уже компьютеры. Но как только компьютер появляется в доме, он вытесняет не только книги, но и живых людей, заботливых и родных.

Есть две крайние точки зрения на виртуальные миры: 1) от них нужно изолировать ребенка, потому что они наносят непоправимый вред его уму и личности; 2) нужно предоставить ребенку возможность делать все, что ему вздумается, на компьютере, не мешать развиваться по-новому и не навязывать стереотипы не такого уж безоблачного прошлого. Пока "новаторы" борются против "реакционеров", "консерваторы", то есть умеренные прогрессисты, пробуют изучать ситуацию, понимая, что отменить компьютерные технологии уже не удастся, но детей жалко. Футуристы предсказывают переход человечества на новую фазу, когда даже вместо органов будут вставляться чипы, а со временем отпадет всякая потребность в рождении детей.

Может, человечество и откажется от своей биологии, но, боюсь, это будет уже не человечество. И поскольку мы говорим сейчас о живых, родных и любимых детях, нам придется отвечать за их безопасность, развитие и кругозор.

Я ставлю вопрос так: как совместить реальный и виртуальный миры в воспитании, чтобы ребенок оставался адаптивным, его основные интересы лежали в реальном мире, а компьютеры расширяли, а не ограничивали возможности, желания и кругозор?

На сегодняшний день в воспитании "компьютерных" детей есть три основные проблемы:

1) с самого начала у них неверно сформированы установки по отношению к компьютеру. Покупка новой техники пока настолько значима для ребенка и обременительна для семьи, что это уже само по себе повышает ее значимость. Компьютер и все, что с ним связано, – это всего лишь созданный руками человека прибор, технический помощник;

2) купив компьютер, мы чаще всего оставляем ребенка один на один с ним, получая возможность отдохнуть. Я придерживаюсь теории опосредования любой активности ребенка взрослым, хотя бы на первом этапе. Это означает, что в любой новой ситуации родитель должен объяснить ребенку (стать грамотным посредником), как себя лучше вести, а, образно выражаясь, не вталкивать его каждый раз в темную комнату с привидениями, побыстрее захлопнув дверь, чтобы он не выскочил обратно. Именно так мы и поступаем, когда решаем купить компьютер. "Неужели мы должны не только купить эту дорогую игрушку, но еще и играть вместе с ребенком?" – спрашивают родители. Да, именно так;

3) никто не соблюдает нормы работы за компьютером, но иногда устраивается что-то вроде "субботних порок". Компьютер выключается, а ребенку напоминают, кто в доме хозяин.

Ситуация 1. Компьютеры и дисциплина

Шестилетняя Оля уже давно может "работать" на компьютере, прямо как ее папа-программист. Она на нем набирает буквы, рисует, играет. Но родители все-таки за разумное ограничение времени, которое проводит дочка за экраном. Масла в огонь подлила приехавшая из провинции бабушка, обнаружившая, что девочка ничего не рисует, не лепит, не читает книжек. И у нее есть очевидные логопедические проблемы, Оля не выговаривает буквы "р" и "ш". Категорически отказывается рисовать на бумаге, объясняя это тем, что она умеет рисовать на компьютере. В конфликт вмешался папа: "Оля – современный ребенок, ей нужен компьютер!" И тогда бабушка взялась за дисциплину и стала строго следить за временем, которое внучка проводит за компьютером. Ровно через полчаса она громко и назидательно, чтобы не оставалось сомнений, приказывала: "Если не выключишь немедленно компьютер, я тебя накажу! И папу твоего накажу, чтобы не защищал!" Для психолога в детском саду такая ситуация уже давно стала типичной…

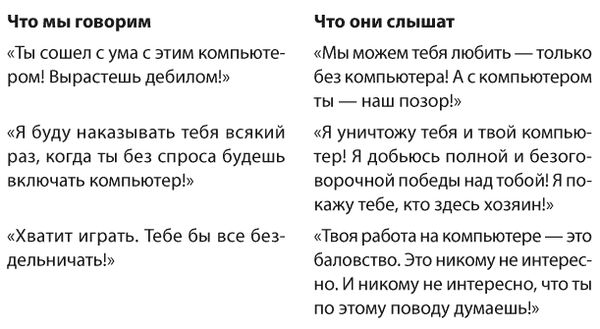

Что происходит?

Родитель: "Немедленно останови игру, иначе будешь наказан!"

Ребенок: "Они ненавидят меня и готовы наказать за то, что я получаю удовольствие!"

Комментарий

Агрессивное прерывание детской игры оставляет гораздо более серьезный след в детской психике, чем мы можем думать. Ребенок чувствует, что родитель его не любит и не понимает, если не готов разделить с ним его радость. У нас есть, к сожалению, такая национальная особенность: мы измеряем глубину отношений с людьми по тому, насколько они чутко ведут себя по отношению к нам в трудных обстоятельствах, готовы ли они разделить с нами беду. И мы, конечно, знаем про себя, что никогда не оставим в беде своего ребенка. Но у детей другая логика. Они принимают заботу как норму, а о любви судят по тому, насколько включен родитель в радостную сторону жизни. Идеальный родитель для ребенка-дошкольника – веселый и добрый человек, клоун или волшебник. С ним ребенок может поговорить обо всем, договориться. Он готов его слушать. Ему он верит. Строгая бабушка Оли сразу зарекомендовала себя как злой персонаж. А кто же будет слушать злюку? Оля протестовала против несправедливости, в каком-то смысле она боролась со злыми намерениями. Потому что "наказать ни за что" в представлении ребенка – это, конечно, проявить злобу.

Дисциплина и игра вполне совместимы. Но агрессия взрослых только ожесточает ребенка и создает эффект запретного плода. Во-первых, нужно формировать правильные установки еще до начала игры. "Все дети твоего возраста играют по полчаса", "Маленькие играют только с родителями". У игры на компьютере должны быть альтернативные занятия: "Кроме компьютера мы можем поиграть в "Лего"!", "А мне так нравится, как ты играешь на пианино… Так ни один компьютер не сможет!"

СИТУАЦИЯ

Папа заходит в комнату ребенка и видит, что тот не отрываясь играет в компьютерную игру. Как действует папа?

Неправильно

Отец берется за ремень: "Брось играть немедленно, иначе…"

Правильно

Отец присаживается рядом с сыном: "Во что играем? Есть кое-что поинтересней!"

Ситуация 2. Компьютер и потребность в любви

Пете было шесть лет, когда родители развелись. Как бы извиняясь за причиненные ему страдания, мама купила компьютер. Это по ее инициативе произошел развод, и сильная, амбициозная женщина решила: "Справлюсь!" А еще: "Зато я воспитаю талантливого ребенка, и никто не скажет, что я – плохая мать!" Мама Пети сама поощряла игру на компьютере в тот период, когда ребенок нуждался в особом внимании, подтверждении того, что его любят, несмотря ни на что! Петя принял подарок с радостью. Маленькому ребенку тоже было легче играть и ни о чем не думать, чем пребывать в тревожном ожидании еще более худших перемен. На выходных он не виделся с отцом, родители совсем не общались друг с другом, а в будни мама была занята, ей теперь самой нужно было выплачивать кредит за квартиру. И компьютер стал чем-то вроде суррогатного родителя. Мама Пети спохватилась, когда ребенок пошел в школу. К этому времени он потерял интерес к людям, и занятия в школе, общение со сверстниками показались ему скучными, что отразилось на отметках. Но Петя уже и не ждал ничего хорошего… Он привык к нехватке любви и научился спасаться, уходя в виртуальный мир.

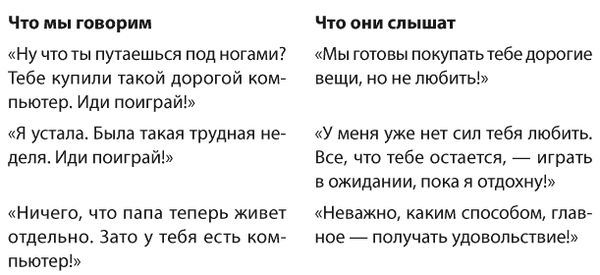

Что происходит?

Родитель: "Поиграй в компьютер, я сегодня занята!"

Ребенок: "Родителям некогда меня любить, зато я смогу поиграть вдоволь!"

Комментарий

К кому больше привязан ребенок – к маме или компьютеру? Это вопрос, который иногда бессознательно тревожит родителей. Мы ревнуем ребенка к бездушной машине, но вместе с тем не готовы тратить свое время и усилия на то, чтобы увлекательно провести время с ребенком. Раньше родитель был источником счастья на фоне довольно однообразной реальности. Теперь родители могут выступать фоном для яркой, бесконечно разнообразной виртуальной реальности. Эмпирические наблюдения показывают, что, если ребенку не хватает теплых отношений в семье, любви, нежности, ласки, риск формирования различного рода зависимостей, в том числе компьютерной, многократно увеличивается. Удовольствие, которое можно получать легко и простыми способами, – это всего лишь суррогат человеческой любви, которую ребенок не знает, как добывать. Дети застревают на этапе более простых операций, если им неизвестны или трудно даются более сложные. А компьютер – это простое устройство с автоматическим и универсальным управлением. Сложное устройство – внутри компьютера, а внешне он управляется простыми манипуляциями. Чтобы конкурировать с таким устройством, у родителя должен появиться как минимум дружественный интерфейс . Нам следует стать ближе и понятней детям, чтобы реальный мир вокруг них наполнился очарованием и теплом.