Пищевые волокна

Пищевые волокна непосредственному перевариванию в пищеварительном тракте не подвергаются, однако их роль трудно переоценить.

Пищевые волокна:

• влияют на опорожнение желудка, формируя гелеобразные структуры перевариваемых пищевых масс, а также скорость всасывания в тонкой кишке и время прохождения пищевых (каловых) масс через желудочно-кишечный тракт;

• предотвращают образование каловых камней; удерживая воду, определяют консистенцию и увеличивают массу фекалий;

• адсорбируют желчные кислоты, предотвращая их потерю и обеспечивая нормальный обмен холестерина и желчных кислот и поддержание достаточного уровня гемоглобина в крови;

• оказывают противовоспалительное и антитоксическое действие, что предупреждает нарушение обмена веществ в организме и развитие рака толстой кишки;

• участвуют в синтезе некоторых витаминов;

• около 50 % пищевых волокон в толстом кишечнике подвергается усвоению микрофлорой с последующим использованием образовавшихся веществ организмом;

• способствуют выведению из организма токсинов и тяжелых металлов;

• предупреждают развитие таких заболеваний, как атеросклероз, гипертония, сахарный диабет и др.

В группу пищевых волокон входят полисахариды, в основном растительные, перевариваются в толстом кишечнике в незначительной степени и существенно влияют на процессы переваривания, усвоения, микробиоценоз и эвакуацию пищи. Физиологическая потребность в пищевых волокнах для взрослого человека составляет 20 г/сутки, для детей старше 3 лет – 10-20 г/сутки.

8. ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ПИЩЕВУЮ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Цель: изучить влияние различных способов обработки сырья на пищевую ценность конечной продукции

Под технологической обработкой в пищевой промышленности и общественном питании принято понимать процессы по переработке сырья с целью превращения его в готовую продукцию. Одним из наиболее распространенных ее видов является кулинарная обработка – ряд приемов по приготовлению пищи из сырых продуктов, в частности, тепловая (термическая) обработка (жарение, варка, тушение и др.).

В процессе кулинарной обработки происходит улучшение вкусовых свойств за счет различных биохимических превращений, повышается пищевая ценность продуктов, а также обеспечивается безвредность продукции. Однако влияние тепловой обработки на компоненты пищи и их пищевую ценность неодинаково.

Белки. Подвергаются тепловой денатурации, в результате чего улучшается их атакуемость протеолитическими ферментами. Белки, находящиеся в гелеобразном состоянии, при термической обработке уплотняются, что сопровождается выделением жидкости (дегидратацией). При воздействии высоких температур происходит их частичный распад с образованием ароматических веществ (жарение мяса). Повышение температуры способствует ускорению протекания реакции Майяра (сахароаминная реакция), сопровождающейся образованием меланоидинов, снижающих усвояемость белков и придающих продукту коричневую окраску.

Жиры. Подвергаются окислительным и гидролитическим изменениям. Глубина и скорость развития окислительных изменений зависит от вида жира (насыщенный/ненасыщенный), контакта с воздухом, температуры нагревания, присутствия антиоксидантов и др. Отмечается повышение кислотного и снижение йодного чисел. При жарке пищевая ценность жира снижается вследствие уменьшения содержания в нем жирорастворимых витаминов, незаменимых жирных кислот, фосфатидов и других биологически активных веществ, а также за счет образования в них неусвояемых компонентов и токсических веществ. Токсичность перегретых жиров связана с образованием в них циклических мономеров и димеров. Эти вещества образуются из полиненасыщенных жирных кислот при температурах свыше 200 °C. При правильных режимах жарки они появляются в фритюрных жирах в очень небольших количествах. Токсичность этих веществ проявляется при большом содержании их в рационе.

Продукты окисления жира, раздражая кишечник и оказывая послабляющее действие, ухудшают усвояемость не только самого жира, но и употребляемых вместе с ним продуктов. Отрицательное действие термически окисленных жиров может проявляться при их взаимодействии с другими веществами. Они могут вступать в реакцию с белками, ухудшая их усвояемость, а также частично или полностью инактивировать некоторые ферменты и разрушать многие витамины.

Углеводы. В процессе технологической обработки пищевых продуктов сахара могут подвергаться кислотному и ферментативному гидролизу, а также глубоким изменениям, связанным с образованием окрашенных веществ (карамелей и меланоидинов).

Карамелизация. Нагревание сахаров при температурах, превышающих 100 °C, в слабокислой и нейтральной средах приводит к образованию сложной смеси продуктов, свойства и состав которых изменяются в зависимости от степени воздействия среды, вида и концентрации сахара, условий нагревания и т.д.

Меланоидинообразование. При взаимодействии альдегидных групп альдосахаров с аминогруппами аминокислот белков образуются различные карбонильные соединения и темноокрашенные продукты – меланоиды. Продукты реакции Майяра способны оказывать существенное влияние на цвет и аромат пищевого продукта, в связи, с чем желательность развития данного процесса индивидуально для конкретного вида пищевого продукта.

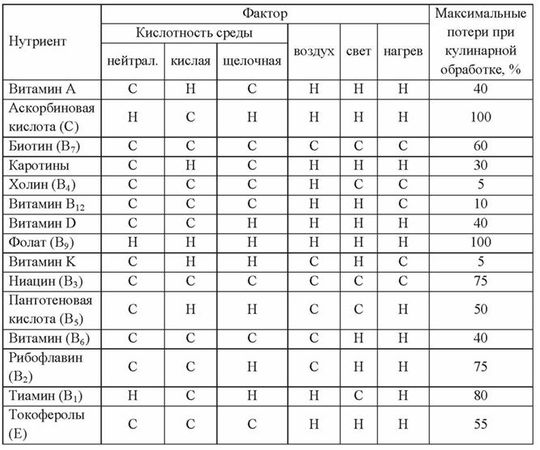

Витамины. Наименее стабильными компонентами продуктов питания являются витамины, потери которых происходят на всех этапах технологической обработки, включая хранение сырья. В целом, между собой витамины существенно различаются своей стабильностью под действием различных факторов (таблица 8).

Таблица 8 – Стабильность витаминов при воздействии на них технологических факторов

Данные являются качественными характеристиками, лишь приблизительно описывающими стабильность витаминов в различных условиях.

Обозначения: С – стабилен (значительного разрушения не наблюдается); Н – нестабилен (наблюдается существенное разрушение).

Для снижения потерь витаминов рекомендуется применение кратковременной высокотемпературной тепловой обработки, внесение природных антиоксидантов, а также использование упаковки, защищающей продукт от кислорода воздуха и света.

Огромное влияние на качество пищевого продукта оказывают приемы обработки сырья, называемые рафинацией. Под ней понимают процесс очистки сырья с целью получения продукта, свободного от посторонних компонентов. За счет рафинации достигается высокая концентрация наиболее ценного нутриента в сырье, что улучшает потребительские свойства продукции и (или) увеличивает срок хранения.

К наиболее распространенным рафинированным продуктам относятся: пшеничная мука высшего сорта, рафинированный сахар, рафинированные растительные масла и шлифованный рис. Важно учитывать, что высокая степень очистки зерна от оболочек (отрубей) и зародыша приводит к потере большого количества минеральных веществ и витаминов группы B и Е. Рафинированное растительное масло практически полностью лишено витамина Е, фосфолипидов и других биологически активных компонентов. Многими специалистами высказываются предположения, что употребление таких продуктов может приводить к нарушению обмена веществ и развития ряда заболеваний из-за несбалансированности их состава. В этой связи многие производители пищевых продуктов стремятся обогатить продукцию компонентами, удаляемыми при рафинации, внося в состав витаминные и минеральные комплексы.

9. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ

Цель: ознакомиться с современными теориями и концепциями питания

Концепция сбалансированного питания. Сбалансированное питание – это питание, обеспечивающее организм всеми необходимыми веществами в достаточном количестве и оптимальных соотношениях, что способствует хорошему усвоению пищи и максимальному проявлению всех полезных биологических свойств. Нарушение этого положения (недостаточное или избыточное потребление отдельных компонентов питания) неизбежно приводит к отрицательным изменениям пищевого статуса человека и, как следствие, – к алиментарно зависимым заболеваниям.

Концепция сбалансированного питания была разработана академиком А. А. Покровским. Сбалансированное питание является основой современной науки о питании. Оно включает три основных принципа:

1. Энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергозатратам организма.

2. Рацион должен содержать оптимальное количество сбалансированных между собой пищевых веществ.

3. Режим питания должен быть оптимальным.

В сбалансированном питании предусматриваются оптимальные количественные и качественные соотношения макронутриентов и отдельных микронутриентов. Особое внимание придается сбалансированности незаменимых (эссенциальных) веществ, которые не синтезируются в организме или синтезируются в недостаточном количестве. Общее количество незаменимых компонентов в сбалансированном питании превышает 50.

На концепции сбалансированного питания основываются физиологические нормы питания, составление пищевых рационов для здорового и больного человека, разработка продуктов питания нового поколения и т.д.

В действующих физиологических нормах питания оптимальным для среднего взрослого человека является соотношение белков, жиров и углеводов в граммах – 1: 1,2: 4,6, по энергетической ценности – 12: 30: 5 (%). Эти соотношения могут видоизменяться в зависимости от возраста, характера труда, климата, вида спорта и др.

Теория адекватного питания предложена академиком А. М. Уголевым (1991). Эта теория включает в себя основные положения теории сбалансированного питания. Она дополнена результатами расшифровки некоторых механизмов усвояемости пищевых веществ и значения для организма пищевых волокон, симбиотической микрофлоры кишечника, гормонов и гормоноподобных веществ, вырабатываемых в органах пищеварения и образующихся из пищи. Эти факторы регулируют процесс пищеварения, обмен веществ и другие функции организма.

На основе теории адекватного питания разработаны различные научные концепции здорового питания.

Концепция оптимального питания (авторы: В. А. Тутельян и М. Н. Волгарев) – не является самостоятельной теорией в строгом смысле этого слова. Она является производной от концепции сбалансированного питания, переводя рекомендуемые нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, с групповых значений в индивидуальные величины.

Концепция функционального питания стала разрабатываться в последние три десятилетия в связи с получением новых данных в области метаболических аспектов, фармакологии и токсикологии пищи. Эта концепция зародилась в начале 1980-х гг. в Японии, где приобрели большую популярность, так называемые, функциональные (позитивные) продукты, то есть продукты питания, содержащие ингредиенты, которые приносят пользу здоровью человека, повышают его сопротивляемость к заболеваниям, способные улучшать многие физиологические процессы в организме человека, позволяя ему долгое время сохранять активный образ жизни и др.

По мере получения новых данных о химическом составе продовольственного сырья и выявления корреляционных зависимостей между содержанием в них отдельных микронутриентов и биологически активных веществ, а также состоянием здоровья населения, был сформулирован новый взгляд на пищу, как на средство профилактики и лечения некоторых заболеваний. Кроме того, последние успехи в биохимии, клеточной биологии, физиологии и патологии подтвердили гипотезу о том, что пища также контролирует и моделирует различные функции в организме и, как следствие, участвует в поддержании здоровья и снижении риска возникновения ряда заболеваний. На основании этого была сформулирована концепция функционального питания и стала разрабатываться новая научная дисциплина – функциональная нутрициология.

Все продукты позитивного (функционального) питания должны содержать ингредиенты, придающие им функциональные свойства: пищевые волокна (растворимые и нерастворимые), витамины (А, группы В, Д и ряд других), минеральные вещества (кальций, железо), полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир, омега-3 жирные кислоты), антиоксиданты ф-каротин, витамины С, Е), олигосахариды (как субстрат для полезных бактерий), а также группа, включающая микроэлементы, пробиотики (бифидобактерии) и др.

Концепция направленного (целевого) питания.

Существующие в настоящее время физиологические нормы питания рассчитаны на среднего человека. Однако доказано, что любая формула сбалансированного приема пищи не может быть в равной степени адекватной сразу всему населению. Существуют большие группы людей, у которых под влиянием климато-географических и других факторов, возникли особенности обмена веществ, обусловливающие иное питание.

Концепция индивидуального питания. Хотя существующие нормы питания разработаны с учетом энергетических затрат, пола и возраста, некоторые специалисты считают такие рекомендации слишком общими, полагая, что сходные нормы приема пищи можно рекомендовать лишь очень небольшим группам населения. Действительно, люди одного возраста и пола, даже живущие в сходных условиях, – неоднородная совокупность, и поэтому необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого.

10. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. РЕЖИМ ПИТАНИЯ

Цель: ознакомиться с основными понятиями культуры и режима питания

Культура питания – это знание:

• основ правильного питания;

• свойств продуктов и их воздействия на организм, умение их правильно выбирать и готовить, по максимуму используя все полезные вещества;

• правил подачи блюд и приёма пищи, т.е. знание культуры потребления готовой пищи;

• экономичное отношение к продуктам питания.

Особое внимание надо обращать на умеренность в питании, которая выражается не только в частоте приёма пищи, но, главным образом, в качественной стороне питания: соответствии химического состава пищи потребностям организма. Чтобы разумно питаться, необходимо иметь представление о составе продуктов, их биологической ценности, о превращениях пищевых веществ в организме.

Рациональное питание следует рассматривать как одно из слагаемых здорового образа жизни, как один из факторов продления активного периода жизнедеятельности.

Организм человека подчиняется законам термодинамики. В соответствии с ними сформулирован первый принцип рационального питания: энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергетическим затратам организма. К сожалению, на практике этот принцип часто нарушается. В связи с избыточным потреблением энергоемких продуктов (хлеб, картофель, животные жиры, сахар и др.) энергетическая ценность суточных рационов часто превышает энергетические затраты. С увеличением возраста происходит накопление избыточной массы тела и развитие ожирения, ускоряющее появление многих хронических дегенеративных заболеваний.

Второй принцип рационального питания – соответствие химического состава пищевых веществ физиологическим потребностям организма. Ежедневно в определенном количестве и соотношении в организм должно поступать около 70 ингредиентов, многие из которых не синтезируются в организме и поэтому являются жизненно необходимыми. Оптимальное снабжение организма этими пищевыми веществами возможно только при разнообразном питании.

Максимальное разнообразие питания определяет третий принцип рационального питания.

Наконец, соблюдение оптимального режима питания определяет четвертый принцип рационального питания.

Компоновка продуктов должна заключать в себе основной конечный принцип, а точнее цель – превратить подобранные продукты в полезную пищу, которая не принесет вреда организму.

Для достижения данной цели, необходимо учитывать:

• качество и энергетическую ценность используемых продуктов, кроме того, немаловажное значение имеет условие их хранения;

• способ приготовления пищи, который должен обеспечить как вкусовые, так и питательные свойства блюд, а также их энергетическую ценность;

• условия, кратность и время приёма пищи;

• количество и калораж употребляемой пищи за сутки;

• изменения режима питания в период интенсивных нагрузок.

Соблюдение рекомендаций по рациональному питанию является основным источником повышения устойчивости организма к различным вредным воздействиям окружающей среды и снижения ряда неинфекционных хронических заболеваний.

Режим питания включает в себя кратность приемов пищи, распределение пищи по отдельным приемам, интервалы между ними, время приема пищи. Оптимальный режим питания обеспечивает ритмичность и эффективность работы пищеварительной системы, нормальное переваривание и усвоение пищи, высокий уровень обмена веществ, хорошую работоспособность и т.д.

Кратность приемов пищи. В современных условиях наиболее физиологически обоснован 4-х разовый режим питания. Недопустимым является 1 или 2-х разовое питание. Исследования показали, что большое количество пищи, потребляемой за один прием, неблагоприятно сказывается на деятельности желудочно-кишечного тракта, нарушается переваривание, ухудшаются самочувствие, работа сердца, трудоспособность, чаще возникают ожирение, атеросклероз, панкреатиты и др.

Распределение суточного рациона при 4-х разовом режиме питания: завтрак – 25 %, второй завтрак – 15 %, обед – 35 %, ужин – 25 %. При необходимости второй завтрак переносится на полдник. Учитывая различные условия работы и учебы, допускается трехразовое питание: завтрак – 30 %, обед -45 °%, ужин – 25 %.

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 4-5 часов. Длительные перерывы могут привести к перевозбуждению пищевого центра, выделению большого количества активного желудочного сока, который, вступая в контакт со слизистой оболочкой пустого желудка, может оказывать раздражающее действие, вплоть до возникновения воспаления (гастрита). Короткие интервалы между приемами пищи также нецелесообразны, так как принятая пища не успевает полностью перевариться и усвоиться к моменту следующего приема, что может привести к нарушению двигательной и выделительной функции пищеварительного тракта.