Первая дискуссия о творчестве

Сегодня мы обсуждаем, что это за явление – творческий человек, какие особые качества души или мышления нужны для творчества. Каждая секция летней школы приготовила рассказ о человеке, которого считает настоящим творцом.

Солнце еще палит вовсю. На эстраде жарко, в столовой – душно. Поэтому дискуссионный клуб межнаучных контактов собирается за эстрадой, на лужайке в тени яблонь. Ведущий клуба сегодня, преподаватель секции РТВ, предоставляет слово биологам.

– Николай Иванович Вавилов – выдающийся советский биолог. Внес большой вклад в такие разделы биологии, как эволюционное учение, систематика, биогеография, генетика. Отличался огромной целеустремленностью – еще в детстве решил стать биологом, несмотря на сопротивление отца, готовившего его к коммерческой деятельности. Очень много трудился – по восемнадцать часов в сутки. На зарубежных селекционных станциях, где он иногда работал, после его отъезда служащим давали недельный отпуск. Никогда не "давил" научных противников, наоборот, занимая высокий пост президента Академии сельскохозяйственных наук, всеми способами поддерживал их. "Буду рад, если вы меня убедите", – таков был его подход к научным дискуссиям. И вместе с тем – верность своим убеждениям: "Пойдем на костер, будем гореть, но от своих убеждений не отступим…"

– Жюль Верн в детстве хотел стать моряком, – это берет слово оперативная группа РТВ, – а стал писателем. Он наносил на глобус маршруты своих героев, и к концу его жизни на этом глобусе трудно было отыскать свободное место! Он изобрел новый жанр – роман о науке, путешествиях и открытиях. Много лет Жюль Верн изо дня в день с пяти до десяти часов утра делал выписки в библиотеке из книг по самым разным областям науки и техники. И до последних дней у него был один режим работы: с утра – писание новых книг, после обеда – правка уже написанных. После его смерти осталась сделанная им картотека – 20 000 тетрадок с выписками по разным вопросам развития науки и техники.

Географы рассказывают не о знаменитом географе, а о враче Алене Бомбаре. Он пришел к выводу, что люди, потерпевшие кораблекрушение, гибнут не от недостатка пищи и воды, а от страха и неумения бороться за свою жизнь. Чтобы доказать это, он ушел в плавание через Атлантику один на спасательном плотике, без запасов воды и пищи. Плавание длилось 65 дней, во время которых Бомбар питался рыбой и планктоном. Он похудел на 25 килограммов, у него развилось малокровие, слезли ногти, но он доказал, что человек в океане может выжить.

Герой астрономов – Константин Эдуардович Циолковский. В начале нашего века, когда еще и самолетов не было, он заявил, что человек должен выйти в Космос. Над ним смеялись обыватели, но он не обращал внимания и продолжал работать, издавая за свой счет маленькие книжки с первыми математическими расчетами космических путешествий. По этим книжкам учились будущие создатели космической техники Цандер и Королев.

Физики рассказывают о Петре Леонидовиче Капице. Он начинал свои исследования в области атомной физики, потом много лет работал в Англии в Кавендишской лаборатории – одной из самых знаменитых физических лабораторий мира. После длительной плодотворной работы над созданием сверхсильных магнитных полей любимый ученик Резерфорда вернулся в Россию, где переключился на совершенно другую область – физику сверхнизких температур. Он открыл сверхтекучесть жидкого гелия, за что получил Нобелевскую премию. Он занимался не только наукой, но и инженерными вопросами – изобрел и внедрил великолепные машины для ожижения гелия и кислорода, нашедшие широкое применение в промышленности. И еще раз пришлось ему сменить поле деятельности – на работу со сверхвысокотемпературной плазмой и с электроникой больших мощностей. И каждый раз, начиная практически с нуля, он добивался выдающихся успехов.

О литовском художнике М. К. Чюрленисе рассказывают ребята из секции искусствоведения и этнографии. Крупнейший музыкант Литвы начала 20-го века, закончивший две консерватории, отказался от почетной должности и поступил в школу рисования учеником. Но его картины не нашли признания на родине. Чюрленис уезжает в Петербург, где полуголодный, больной лихорадочно пишет сказочно-фантастические картины, в которых слиты воедино живопись и музыка, динамичные, как еще не родившееся кино… Он умер в 36 лет никем не признанный. Но сегодня мир знает великого художника Чюрлениса – открывателя новых путей в искусстве!

…Люди, чьи жизни останутся в памяти человечества: путешественники Георгий Седов, Роберт Пири, Руаль Амундсен, ученые Эрнест Резерфорд, Павел Ощепков, Роберт Вуд, Джеймс Максвелл, врачи Николай Пирогов, Игнац Земмельвейс, великие артисты Марсель Марсо, Галина Уланова, Мария Ермолова и многие, многие другие…

Оперативные группы закончили, начинается обсуждение.

– Сергей, секция астрономии. Я считаю, что главное качество творческой личности – это большая и очень важная для людей цель, как у Циолковского, Бомбара. Чем больше хочет сделать человек, тем больше он сделает.

– Аня, секция биологии. По-моему, очень большая цель может отпугнуть – страшно, не знаешь, с чего начать. Многие начинали с того, что избирали сначала не столько цель, сколько область, в которой они хотели работать. Например, Вавилов хотел стать биологом. А чем он будет в биологии конкретно заниматься, еще не знал. Да и занимался он потом разными направлениями в биологии.

Начинается спор. Одни считают, что цель сразу нужно ставить большую, другие – что можно начинать и с не очень крупной цели, а потом… Итог обсуждения подводит Советник – преподаватель секции психологии и социологии.

– Вы напрасно спорите, ребята. Просто есть люди с разным психологическим складом. Одни начнут работать, только если увидят перед собой глобальную цель, иначе им скучно. А другие втягиваются в творческую деятельность постепенно. У них цель – как отодвигающийся горизонт.

Итак, первое необходимое качество творческой личности – важная для людей цель. Назовем ее достойной целью. А как с другими качествами?

– Виорика, секция физики. Я считаю важнейшим качеством творческой личности творческие способности: гибкий ум, развитое воображение, умение наблюдать и анализировать, создавать новое.

– Таня, секция РТВ. Я думаю, что настоящая творческая личность обязательно должна уметь переносить неудачи и трудности, сохраняя верность избранному пути, как Вавилов, Циолковский, Капица!

– И еще очень много работать, как Жюль Верн, – добавляет Аня.

– Дима, секция РТВ. Творческие способности, умение решать творческие задачи – это владение методами изобретательства, создания нового. Каждая творческая личность должна знать ТРИЗ! Эта теория объединяет все необходимое для техники решения изобретательских и творческих задач!

– Гена, секция биологии. А талант, интуиция – разве это не важно для творческой личности?

– А что такое, по-твоему, талант? – встречный вопрос Димы.

– Какие-то врожденные способности, – пытается ответить Гена, – так сразу и не определишь…

Пояснения дает комиссар отряда РТВ, студент педагогического института:

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что каждый нормальный ребенок рождается с этими особыми способностями. Иначе невозможно объяснить, как удается полуторагодовалому ребенку научиться говорить, да еще иногда на нескольких языках сразу! Он сам справляется со сложнейшей работой, слушая нашу речь и постигая ее закономерности.

– Но если все дети от рождения обладают талантом, почему не все становятся гениями? – удивляется Таня.

– На этот счет тоже есть интересная гипотеза. Борис Павлович Никитин, много лет занимающийся вопросами развития способностей, считает, что есть оптимальный возраст для развития той или иной способности. Например, овладение речью приходится на полтора – два года. Возраст трех-четырех лет благоприятен для развития музыкальных способностей и т. д. Творческими людьми, по его мнению, вырастают дети, условия воспитания которых позволили развить способности вовремя. Если же время упущено, утрачивается та или иная способность. Талантливый человек, по Никитину, – это тот, кто сумел реализовать свои полученные от рождения задатки. Талант – это норма, считает он, а бесталанность – результат неправильного воспитания и обучения.

– Значит, мы уже не можем стать талантливыми? – растерянно спрашивает Таня.

– Нет, почему же? С угасанием способностей можно бороться, но стоит это огромного труда. А тем, кто начал вовремя, все дается играючи.

Вмешивается преподаватель секции РТВ.

– Мне не нравится слово "талант" – это "слово-обманка", скрывающее сложный комплекс способностей, каждая из которых может развиваться или, наоборот, деградировать. Из этой "обманки" и проистекает главная ошибка – представление о таланте как о чем-то, данном раз и навсегда. Мы знаем, что талант можно загубить – бездельем, алкоголем, наркотиками… А вот, можно ли его развить? Талант – непонятно, а вот способности – явно развиваемы. Было бы желание.

– А вы-то что-нибудь в себе развили? – довольно язвительный вопрос, но надо отвечать…

– Я постоянно учусь, читаю, преподаю, веду исследования… Как результат, у меня в 50 лет память намного лучше чем была в 18 лет, я читаю намного быстрее, понимаю прочитанное лучше, генерирую больше идей… Известно, что скорость мышечной реакции тесно связана с общим развитием интеллекта и обычно падает с годами. А у меня она – выше, чем была в 16, когда я занимался боксом! Кто-нибудь хочет проверить?

– Ребята смеются: преподаватель ведет не только секцию РТВ, но и тренировки по боксу, проверять скорость реакции ни у кого нет большого желания.

– В Америке есть смешное словечко "сэлфмэйдмэн", что значит – "человек, который сделал сам себя". Наверное, на русском языке можно сказать "мастер Самоделкин". Так вот, я знаю множество людей – это мои друзья, коллеги по ТРИЗ, среди них есть ученые, инженеры, менеджеры, люди искусства, педагоги и другие, которые именно такие "мастера Самоделкины".

– А интуиция? – не сдается Гена. – Есть она или нет?

– Знаменитый судостроитель и математик академик Алексей Николаевич Крылов в своей книге рассказал о своем учителе – Петре Акиндиновиче Титове, который в конце 19-го века заведовал кораблестроительной верфью в Петербурге. Не имея даже диплома сельской школы, он был уникальным специалистом своего дела. Бывало так:

– Ну-ка, рассчитай мне какую-нибудь стрелку или шлюпбалку, – предлагал Петр Акиндинович Крылову. По окончании расчета он открывал ящик своего письменного стола, вынимал эскиз и говорил:

– Да, твои формулы, пожалуй, верные: видишь, размеры, которые я назначил на глаз, у тебя получились такими же.

– Интуиция? Да. Но что же это такое? Да именно то, чем наделен малыш, учащийся говорить, – умение подметить и использовать скрытые закономерности, которые не можешь выразить словами. Эти закономерности целенаправленно использовал Крылов, когда считал балку, и неосознанно, но совершенно точно – Титов, назначая размеры "на глазок". А вот там, где нет закономерностей – в игре в рулетку, например, – никакой интуиции не бывает. Именно те области, где человеку помогает интуиция, могут быть превращены в науку. Интуиция – признак скрытых закономерностей, их нужно выявить и научить каждого ими пользоваться не интуитивно, а осознанно. На этом основана ТРИЗ, – говорит ведущий.

К ТРИЗ в летней школе относятся с уважением. Слова просит Саша из секции математики:

– Мы слышали от ваших ребят, что ТРИЗ учит решать творческие задачи, воспитывает творческие способности. Но ведь она появилась недавно. А раньше можно было учиться творчеству? Хотя бы на интуитивном уровне?

– Можно было. В истории человечества есть могучая школа творчества, зародившаяся вместе с человеком. Это искусство. Роли искусства в истории мы посвятим отдельную беседу.

Из столовой пришли звать дежурный отряд накрывать на ужин. Но ребята не хотят уходить с заседания, пока не будут подведены итоги дискуссии. Это делает ведущий.

– Из того, что здесь обсуждалось, можно заключить, что творческая личность должна:

• иметь достойную цель,

• уметь много и продуктивно работать,

• уметь решать творческие задачи,

• не смиряться под ударами судьбы (среди боксеров и в ТРИЗ это называют "умение держать удар").

Четыре главных качества творца. Но есть еще два, о которых говорилось либо вскользь, либо не говорилось вообще.

• Организация своей работы.

Рассказывая об Амундсене, ребята упомянули, что он четко планировал свое будущее, буквально по годам и месяцам, а затем постоянно следил за выполнением намеченных планов. Это очень важное качество для большинства творческих личностей. Путь к цели разбивается на ступени, которые осваивают постепенно, разрабатывается подробная программа по достижению цели, выполнение которой тщательно контролируется.

• Результативность.

Об этом качестве ребята почти ничего не говорили, оно как бы подразумевалось. Но оно обязательно, должен быть налицо творческий результат, а не благие намерения. Таким результатом были научные труды Вавилова и Циолковского, десятки томов Жюля Верна, а также сам факт выживания в одиночном плавании через Атлантику Алена Бомбара.

Обязательны ли все шесть качеств? Это зависит от уровня творческой личности. От самого первого (низшего) – человек однажды проявил какие-то, творческие качества, например решил задачу, до высшего, когда вся жизнь человека – сплошное творчество, и все его качества работают с максимальной эффективностью. Интересно изучать и тех, и других. Почему вдруг творческие черты проявились в человеке? Почему они угасли? К сожалению, очень мало в истории человечества творческих личностей самого высшего уровня, таких как Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Эдисон, Капица.

Но не подлежит сомнению тот факт, что по мере развития общества творческих личностей становится все больше и больше. Подсчитано, что более 90 % всех творческих личностей в истории человечества жило в 20-м веке. И это совсем не случайно. Люди потенциально чрезвычайно талантливы, но только очень немногим удается свои таланты реализовать. Медленно развивающимся древним и средневековым обществам нужно было очень немного талантливых людей, способных к самостоятельному мышлению. И общество не давало талантам реализоваться, а часто просто убивало их. С началом индустриальной революции творчество становилось все более и более востребованным. В индустриальном обществе 20-го века потребовалось много талантливых людей, и общество дало им возможность развить и применить таланты. В информационном обществе 21-го века творчество и талантливость станут нормой для каждого человека, и обществу необходимо обеспечить каждому возможности для реализации его талантов.

Вечерние размышления

Скоро полночь. Отгремела дискотека, закончился традиционный разбор дня. Мы обсуждаем итоги первой дискуссии. Ребята в обсуждении участвовали активно, хотя и не все. Нужно попытаться и этих, пассивных, включить в работу, но как? Пока не ясно.

В целом дискуссия, пожалуй, получилась. Для нас это очень важно. Ведь овладение методами поиска нового еще не делает личность творческой. Наоборот, вооруженный современными приемами творчества негодяй, преступник, жулик, властолюбивый маньяк станут только опаснее. Наша цель – не просто научить ребят решать задачи, но, в первую очередь, воспитать в них ростки Творческой Личности, для этого и нужны дискуссии, беседы. Но почему дискуссии? Ведь мы уже знаем, каковы качества творческой личности, можем привести множество примеров куда убедительнее ребят, сэкономив на этом массу времени. Можем… Но встает пугающий призрак скучного школьного урока, на котором в одно ухо вошло, в другое – вышло. А во время дискуссии ребята напряженно слушают друг друга, радуются, когда удается сформулировать что-то новое. Насколько это лучше осознается и запоминается! В принципе это напоминает проблемное обучение, хотя и есть отличия, о которых мы поговорим позднее.

На веранде шум. Дискуссия продолжается в несколько странном направлении: стоит ли женщине становиться творческой личностью… Очень много ребята знают, читают популярную литературу, смотрят телевизор. Но какая у многих путаница в голове! Хотя понемногу они уже начинают пользоваться понятием противоречия, системным подходом. Они медленно меняются на наших глазах – это так интересно!

Вопросов на дискуссии было достаточно. Но не было одного, которого мы ждали. Никто не спросил, зачем нужно, чтобы все люди были творческими личностями? Может быть, для членов научного общества ответ на этот вопрос очевиден? Ведь они попали в летнюю школу, потому что хотят заниматься творчеством. Или просто не задумываются?

"…Вся история человечества – это история разрушения пирамид, борьба за равные права", – рассуждает судовой врач Прокшин, герой фантастического рассказа "Опаляющий разум" Г. Альтова. Мы с ребятами читали этот рассказ вчера на пляже.

Сначала была пирамида физической силы: кто сильнее, тот получает все. Она была разрушена. Потом пришел черед пирамиды знатности происхождения, разрушенной буржуазными революциями. Ей на смену пришла пирамида богатства, сметенная в нашей стране социалистической революцией. Но настоящего равенства еще нет, осталась пирамида способностей, закрывающая большинству людей доступ к самой большой в жизни радости – к творческой работе. Ведь на определенном этапе главной потребностью человека становятся сами способности! Сегодня ясно, что любому потреблению, неважно – материальному или духовному, свойственно насыщение. Рано или поздно надоедает гоняться за дорогими вещами, приедаются путешествия и посещения модных концертов, даже чтение хороших книг, если оно не сопровождается самосовершенствованием. Единственная неутоляемая потребность – творчество, которое заключается не в потреблении, а в отдаче.

День шестой

Какое изобретение красивее!

Все началось с задачи.

Задача 10

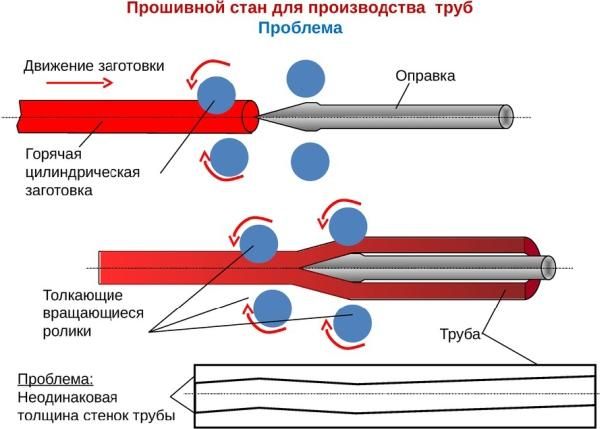

Для получения тонких труб используют прошивной стан, на котором несколько валков проталкивают вперед и одновременно вращают нагретую докрасна сплошную заготовку, а крепкий стальной штырь пробивает в ней продольное отверстие. Но при этом одни валки давят на заготовку чуть сильнее, чем другие, штырь слегка изгибается – и в результате у готовой трубы получаются стенки разной толщины.

Не дав ребятам начать мозговой штурм, преподаватель продолжил:

– Вот, ребята, перед вами два изобретения. Какое из них вам больше нравится?

1. Для уменьшения разности толщины стенок трубы было предложено снабдить каждую пару валков гидравлическими домкратами, регулирующими нажим на заготовку. Для определения положения трубы была разработана лазерная система измерения, а для управления положением штыря установлен мощный электромагнит. Работой всей этой системы управляла вычислительная машина. Правда, условия работы для электроники не самые лучшие: высокая температура, летит окалина…

2. А вот другое изобретение. Предложено все оставить, как было, только заготовку в момент прошивки равномерно охладить снаружи. Тогда ее наружный слой будет существенно тверже, чем внутренний, штырь пойдет по мягкой сердцевине и не сможет никуда отклониться.