1.11. Как читать детям, если ты не родитель?

Чтение само по себе еще не показатель развития ребенка, тем не менее, читать детям вслух можно и нужно. Кризис чтения (по статистическим данным 2010 года Россия на 43 месте по качеству чтения) и расцвет одаренности детей оказались сегодня явлениями тесно связанными. Развитию детей через воображение, способствует чтение ребенку вслух одного из взрослых. Но кто бы это мог быть? В первую очередь, конечно, родитель. Однако, в современной ситуации такими взрослыми вполне могут стать как мужчина, так и женщина, организующие новую ячейку общества из неполной (ранее) семьи. Вот несколько практических рекомендаций – как это сделать.

Искренне поприветствуйте малыша. Не будет лишним сказать ему еще раз привет, даже если Вы уже виделись ранее.

Устраните помехи, позаботьтесь, чтобы вокруг вас было как можно меньше шума: закройте дверь в соседнюю комнату, выключите телевизор и радио; если возможно, смените на время чтения комнату – на более тихую. Шум ремонта в соседней квартире, к которому вы сами уже давно привыкли, неприемлем для чтения с ребенком.

1.11.1. Подготовка к чтению вслух

Перед чтением старайтесь не переводить ребенка в режим ожидания, и тем более не стоит говорить с другими людьми (в том числе по мобильному телефону) в то время, пока общаетесь со своим маленьким читателем.

Перед чтением не игнорируйте предварительную беседу на отвлеченную тему предварительное установление контакта – между ребенком и взрослым), но и не увлекайтесь ими. Если маленький читатель в хорошем расположении духа, и не прочь немного поговорить об игрушках, не стоит его прерывать, но нужно быть осторожным и в поддержании такой беседы: желательно избегать длинных историй, анекдотов и серьезных тем, которые сами по себе могут стать более значительными, чем последующее знакомство с книгой.

Культивируйте в себе терпение и внимание. Когда ребенок комментирует, старайтесь больше слушать, чем говорить, а если случается нечаянно перебить ребенка, обязательно дайте позволить ему закончить свою мысль.

Старайтесь общаться на чистом русском языке – без сленга, жаргона, разумеется, бранных слов и слов-заменителей. Во-первых, это вежливо, во-вторых, уместно в ситуации, когда вы мало знакомы с ребенком, в-третьих, важно в педагогических и воспитательных целях, ведь дети – маленькие "попугайчики"; копируют как поведение, так и слова.

1.11.2. Чтение вслух

Читая вслух, практикуйте рефлексивное слушание. Техника рефлексивного слушания со (в двух словах) означает перефразирование услышанного в ответной реплике взрослому чтецу. Кажется, что это необязательно… Однако, с учетом индивидуальных особенностей восприятия, такая "избыточность" полезна (если не необходима), учитывая невысокую эффективность голосового общения по сравнению с непосредственным чтением. Рефлектируйте особенно конкретные ситуации, знаковые моменты в повествовании текста.

1.11.3. Завершающая часть сеанса

Заканчивайте коротким резюме о прочитанному отрывку. Это тоже техника рефлексивного слушания, только уже по отношению ко всему прочитанному за один сеанс.

Не забудьте похвалить маленького слушателя, искренне попрощаться с ним и обозначить новую встречу.

Умение читать детям вслух – важный педагогический навык, который необходим как заинтересованному в перспективе развития ребенка родителю (в первую очередь), так и педагогу. Совершенствуйтесь, оттачивайте его, и неизбежно получите результат, выраженный в гармоничном становлении личности ставшего уже вашим сокровища.

1.12. Исследование изучения личностного интереса детей как фактора приобщения их к чтению

...

Многие проблемы воспитания одаренных детей, пожалуй, в наибольшей степени связаны с развитием эмоциональной сферы, чувств и переживаний… Дары сердца зачастую не столь явны и навязчивы по сравнению с интеллектуальными или техническими способностями. Они часто остаются в тени. Озабоченные воспитанием взрослые даровитость ума ценят выше даровитости сердца. Хотя именно она выдвигает весьма высокие требования к взрослым

К. Г. Юнг

1.12.1. Общая концепция исследования

Общая концепция исследования базируется на проблематике "читательское развитие" и "личностный читательский интерес", которые тесно связаны друг с другом. Влияние среды на читателя (читательская социализация), характер взаимодействия с ней зависят от персонализации, включенности личности в этот сложный процесс. Именно личность, осваивая социализированный читательский опыт, присваивает его себе и делает уникальным. Импульс к развитию невозможен без интереса личности, а тот, в свою очередь без мотивации.

К мотивации прямо относятся взаимосвязи между внутренними противоречиями в читательском сознании, читательской деятельности, читательском общении; между уровнями читательского развития, необходимостью и свободой, а также противоречия в закономерностях динамики потребностей, многообразии интересов, иерархии установок. Читательское развитие личности может характеризоваться в антонимичных аспектах: стереотипности – оригинальности, репродуктивности – творческой продуктивности, эволюционности – инволюционности, стагнации – динамики; фрустрации и комфортности. Оно происходит в трех сферах (читательском сознании, читательской деятельности, читательском общении); проявляется на трех уровнях: актуальном (реальном), актуализируемом (реализуемом) и потенциальном (связанным с зоной ближайшего развития); осуществляется тремя путями (стихийным, целенаправленным; самоуправлением).

В процессе своей деятельности читатель мир не только воспринимает, познает, переживает и оценивает его, но и преломляет в своем сознании в соответствии с разнообразными личными и общественными потребностями, а затем использует (применяет) полученное в других видах жизнедеятельности (профессиональной, досуговой, семейно-бытовой и т. д.).

Особенность читательской деятельности заключается в том, что проникновение в предметный, содержательный мир, стоящий за текстом, происходит с помощью общепсихологических и психолингвистических механизмов читательской деятельности. Поэтому значимы понятия "квалификация читательской деятельности", отражающая уровень сформированности психологического механизма осуществления читательской деятельности в сочетании с филологическими и культурологическими составляющими; и коэффициент читательского развития, который мы вводим впервые.

Личность читателя – человек как носитель сознания, имеет определенный читательский статус в обществе, исполняя социально-психологическую роль в соответствии с этапом читательского развития, сознательно удовлетворяет свои многообразные жизнедеятельностные потребности с помощью чтения различной литературы.

В структуре личностного интереса читателя несколько "срезов" (пластов):

• социологический: социально-демографические данные, социальный статус и социальная позиция личности;

• социально-психологический – подструктура направленности: мировоззрение, убеждения, идеалы, ценностные ориентации, потребности, мотивы, интересы, установки;

• социо-психологопедагогический – подструктура опыта: жизненный и читательский опыт; общие и профессиональные знания; общие интеллектуальные и речевые умения, навыки, привычки; содержание и культура чтения; коммуникативное мастерство.

Что касается читательского развития детей, важно понимать психофизиологические основы чтения, связанные с развитием речевой деятельности, особенности читательского развития детей в самом раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте.

1.12.2. Обоснование технологического инструментария исследования

По В. А. Бородиной полисистемное понятие "читательское развитие личности" обосновывается теорией читательского развития личности. Категория "развитие" содержит эвристический и прогностический потенциал, являясь системообразующей в структурном и функциональном планах в обосновании и решении научно-практических задач в области чтения. Развитие – закономерное количественное и качественное изменение, характеризующее необратимость и направленность, в результате которого возникает новое качественное состояние объекта. Развитие человека (индивидуума, личности, субъекта деятельности) происходит в биогенезе, социогенезе, онтогенезе как процессе перехода из одного состояния в другое, более совершенное; от простого – к сложному, от низшего к высшему, от старого качественного состояния к новому. Это же происходит с читательским развитием личности. Оно же включает виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо), связанные с филологическими, культурологическими и психическими процессами в интеграции этих и других составляющих. Культура чтения – достижение личности, уровень читательского развития, количественные и качественные показатели сознания, деятельности и общения, одновременно является и продуктом, и фактором развития личности.

Опираясь на проведенный М.П. Воюшиной и О.Л. Кабачек сравнительный анализ программ обучения чтению в начальной школе, нами сделан вывод о том, что ни одна из существующих методик обучения не обеспечивает эффективного подхода в читательском развитии личности.

Читательское развитие ребенка будет продуктивно в том случае, если в нем будут непрерывно участвовать все социальные институты, координируя корпоративную деятельность, на основе учета закономерностей психического, возрастного и образовательно-культурного развития.

"Рациональное" текстологическое направление, во главе угла которого анализ структурных элементов текста, в соответствии с мнением И. Тихомировой не так уж и рационально, ибо "главное в чтении – не текст сам по себе (не важно как считанный – с печатного носителя, экрана монитора или прослушанный посредством аудиокниги – вербальный и интеллект, а мысли, чувства, образы, вопросы, которые рождаются в душе читателя" (Н. А. Рубакин). Научная школа Тихомировой вполне самостоятельна и ярко выражена. В ее концепцию заложены следующие положения:

• реализация гуманитарной миссии при работе с детьми;

• отечественные традиции руководства чтением художественной литературы, направленные на духовно-нравственное воспитание детей;

• понимание природы чтения художественной литературы как особого вида эмоциональной творческой жизни, главной чертой которой является сопереживание читателя;

• "детский" способ постижения искусства – наглядно-образное и эмоционально-непосредственное восприятие, естественная потребность ребенка в расширении жизненного опыта, в возможности пережить пока непережитое, в познании себя и других;

• подход к детской литературе с точки зрения ее воспитательного потенциала, скрытого в системе художественных образов, в отборе ситуаций, развитии действия, в освещении поведения персонажей. Постановка педагогической задачи – помочь ребенку через усиление сопереживания и читательской рефлексии вскрыть этот потенциал и направить его на развитие личности;

• убеждение, что интерес к чтению и его эффективность напрямую зависят от включенности произведения в контекст жизни ребенка: в прошлом, настоящем и будущем, от соединения читаемого (отождествления) с его субъективным "я".

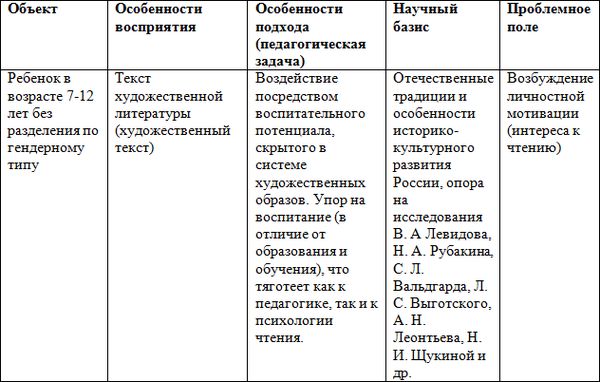

Основным методом, педагогически обеспечивающим воспитательный эффект от чтения, является межличностный диалог взрослого с читателем-ребенком – интеракция читающих личностей. Из вышесказанного следует, что Ирина Ивановна делает основной упор на воспитание читателя художественной литературой, причем не столько перечитыванием самих книг (или иных источников), сколько вдумчивому отождествлению себя как читателя с главными героями книги. Здесь необходимо пояснить, что область научных интересов Тихомировой, или как недавно было сказано, представителя библиотечной школы с гуманистическим вектором развития, далеко не вся литература, а лишь узкий акцент на художественной ее составляющей. Кроме того, для понимания мировоззрения Тихомировой важно, что на приобщение к чтению огромное внимание оказывает семья (социализирующая педагогическая функция) и то, что эффективное обучение невозможно без мотивации ребенка и его личностного интереса (последние три позиции положений концепции Тихомировой). Отсюда логично: в тесной связке с вышеприведенной концепцией и исследованиями Тихомировой находятся и мои научные интересы: проблемное поле личностной ориентации человека для интереса к книге, к чтению. Как заинтересовать ребенка, чтобы он захотел читать, в первую очередь художественную литературу, ибо именно она развивает гармоничную личность через книжные "образы". Таким образом, мы сузили проблемное поле до конкретных аспектов, проиллюстрированных в табл. 1.

Таблица 1. Объекты, субъекты и другие особенности проблемного поля

Характерная особенность процесса научения (по Тихомировой) чтению посредством художественной литературы является его непрерывность и незавершенность; то есть процесс актуален на протяжении всей жизни.

1.12.3. Методология

Методологической основой теоретико-экспериментальных исследований в сфере читательского развития может стать тезис Н.А. Рубакина о читателе, представляющего собой разные "факты" (юридический, экономический, исторический, географический, психологический, анатомический, физиологический, химический, физический, космический), изучаемые одновременно множеством наук.

Описание диагностических методик представлены далее.

1.12.4. Характеристика группы детей

Группа респондентов – дети в возрасте 6–9 лет предполагается их анкетировать в дошкольном учреждении "Город Солнца".

1.12.5. Ожидаемые результаты

После проведения занятия (см. выше) с группой 8 детей получить анкетированные данные – ответы на вопросы по изучению чтения с упором на изучение восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, чувств и логики. Проанализировать их, предложить обоснованное с научной точки зрения решение жизненных задач с помощью теории читательского развития личности – с учетом индивидуального (персонифицированого) психолого-педагогического сопровождения читательского развития личности .

1.12.6. Диагностическая методика развития читательского интереса "Твоя формула интереса к чтению"

Нужно не просто читать, но…воспитывать посредством чтения

автор

Многие из психолого-педагогических методов могут применяться в изучении читательского развития личности. Среди них личностные опросники, социометрия, тесты по изучению восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения . Они применяются в целях выявления психологических особенностей личности читателя и их влияния на читательские характеристики и зависят от теоретических подходов. Продуктивным является целостный подход в изучении читателя.

Интересно получить результаты для решения жизненных задач с помощью теории читательского развития личности – с учетом индивидуального (персонифицированого) психолого-педагогического сопровождения читательского развития личности. В этом направление нам представляется важным работать в двух аспектах:

1. Аналитический обзор опыта изучения читательского развития детей в сопровождении взрослых; педагогов, родителей, библиотекарей.

2. Обобщение личного опыта и методика психолого-педагогического сопровождения (воспитания своих детей в семье).

Диагностическая методика на развитие читательского интереса "Твоя формула интереса к чтению"

Назначение

Методика предназначена для изучения:

• отношения младшего школьника (6–9 лет) к чтению;

• читательской активности;

• среды жизнедеятельности ребенка, способствующей (тормозящей) приобщение к чтению.

Методика может использоваться как способ системной диагностики приобщения школьников к чтению в разных условиях (школьного и внешкольного воспитания – в частности планируется к апробации в формате НИП в детском учебно-досуговом центре "Солнечный город") – стартовый этап.

Данные аналитических отчетов могут быть использованы при проведении родительских собраний, заседаний педагогических и попечительских советов начальной школы; учитывая возраст детей, методика может быть полезна в аналитическо-практической работе и в старших группах детского сада, совещаний предметных комиссий центров внеклассного (дополнительного обучения.

Вопросы (разделы) характеризуют школьную среду приобщения к чтению, "Семейное чтение": относятся к семейной атмосфере приобщения ребенка к чтению, характеризует способ "восприятия книги", критерия выбора книги и косвенно – причину чтения, определяют – какие книги любит конкретный ребенок, его будущие перспективы в развивающемся интересе к чтению.

Формат: Личностный опросник (29 вопросов)

Правила и формат мероприятия

Перед описанием непосредственно методики, необходимо сказать два слова о правилах ее реализации.

Внимание! Задание выполняется только под руководством и наблюдением взрослого. Оно персонифицировано, а потому обязательно озаглавливается в следующем формате:

Фамилия, имя _______________________мальчик / девочка Школа _____ класс _____ дата и время заполнения _________

Чтобы не возникло искушения поставить рядом со всеми вопросами утвердительные "галочки", мы прочитаем каждый вопрос вслух, и проконтролируем, чтобы каждый ребенок в группе ответил на него самостоятельно, с пониманием задания. Таким образом, дети самостоятельно отвечают "плюсами" и "минусами" напротив каждой строки опросника – на отдельных листках при общей работе в группе (в одной комнате) с участием и под контролем ведущего преподавателя; им может быть учитель начальных классов, сменный учитель группы продленного дня, педагог дополнительного образования, школьный психолог или школьный библиотекарь.

В некоторых случаях, к примеру, если наблюдается явные сомнения – что ответить – можно попросить ребенка объяснить свою позицию или прокомментировать мысли. Готовые опросные анкеты детей подпишите, для анализа и дифференциации подхода к детям с разным уровнем подготовки в части опыта и мотивировки чтения.

Реализация мероприятия: Узнай свой читательский интерес!

Прочитай данные утверждения:

Если тебе это подходит, ставь +, не подходит -

Вопросник

Я выполняю задания по русскому языку и литературе на "хорошо" и "отлично"

Мне нравится вслух рассуждать о причинах поступков героев книги

Я согласен(на) с мнением: "Лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать"

Когда мне читают вслух – важно звучание и интонации знакомого голоса (родители, учительница, сестра, брат)

Читая, я часто замечаю в книге вещи, которые другие упускают

Как здорово, когда сложные вещи выражены в книге в простой и понятной форме

Я люблю читать летом

Я могу читать в перерывах между уроками