Однако кооперация акторов и их стремление обрести способность реализовывать свои цели через совместную деятельность ("власть для") не элиминируют иерархический аспект отношений между ними ("власть над"), Стоун подчеркивает, что "власть над" и "власть для" нельзя рассматривать как совершенно разные явления, поскольку "они не существуют отдельно друг от друга". Описанный Стоуном режим в Атланте имел очевидный классовый уклон; другие стабильные режимы также демонстрируют самые разнообразные проявления "власти над" [Stone, 2006: 28; Gendron, 2006: 7–8]. Другие исследователи также обращают внимание на необходимость использования обеих концепций для характеристики городских режимов. При этом некоторые из них полагают, что акцент Стоуна на "модели социального производства" приводит к недооценке роли конфликта интересов между элитами различных секторов. На это, в частности, указывает Р. Гендрон, уделивший специальное внимание изучению взаимодействия "власти для" и "власти над" в городской политике г. Санта-Круз (штат Калифорния, США) [Gendron, 2006: 5-22]. Гендрон обнаружил, что консенсус между политической элитой и элитой бизнеса был в значительной степени внешним ("фальшивым"), скрывающим подковерные маневры, направленные на сохранение власти, а не на ее совместное использование. Партнерство с самого начала создавалось и контролировалось политическими лидерами, не стремившимися к его институционализации и усилению политического влияния бизнеса в городе. Между элитами был очевидный конфликт интересов, который так и не был преодолен в процессе деятельности коалиции [Gendron, 2006: 8, 18–19]. Для более адекватного объяснения власти Гендрон предлагает рассмотреть, "каким образом "власть над" может использоваться в качестве позитивной трансформационной силы", о чем ранее писал Т. Вартенберг [Gendron, 2006: 20; Wartenberg, 1990]. Кроме того, он подчеркивает необходимость "переключить аналитический фокус с препятствий формированию коллективных управленческих практик на возможности преодоления дисбаланса ресурсов в существующей системе государственных и рыночных отношений" [Gendron, 2006: 20].

Еще более критично к концептуальным предпочтениям Стоуна отнесся У Домхофф, выступивший фактически против самой идеи различения "модели контроля" и "модели социального производства". Его основной аргумент: отношения "власти для" и "власти над" имеют место постоянно [Domhoff, 2006: 48, 50]. Здесь он ссылается на М. Манна, который, по его мнению, предложил более адекватное объяснение взаимоотношений между этими ракурсами власти: "Конечно, отношения между ними являются диалектическими. Для достижения своих целей люди вступают в кооперативные коллективные властные отношения друг с другом. Но для воплощения коллективных целей устанавливаются социальная организация и разделение труда. Организация и разделение функций закладывают тенденцию к дистрибутивной власти, вытекающей из руководства и координации. Поэтому разделение труда обманчиво: хотя оно предполагает специализацию функций на всех уровнях, руководство контролирует и направляет остальных. Те, кто занимают руководящие и координирующие позиции, имеют огромное превосходство над другими" [Mann, 1986: 6–7; Domhoff, 2006: 48].

Так же как и Еендрон, Домхофф полагает, что Стоун недооценивает "власть над", которая обычно возникает во взаимоотношениях между коалициями роста и их оппонентами. Само возникновение прогрессивных режимов, отмечает Домхофф, практически невозможно без активного противодействия коалициям роста. Противники роста, как показывают исследования, сталкиваются с различными формами влияния ("власти над") "элит роста", которые не идут на уступки при отсутствии серьезного сопротивления. Явная доминация коалиций роста часто наблюдается в городах, где группы с низкими доходами не обладают достаточными ресурсами, чтобы быть привлекательными партнерами. Данная ситуация в значительной степени предопределяется противоречием между группами, ориентирующимися на извлечение прибыли и рост товарной стоимости городских объектов (коалиции роста), и теми, кто заинтересован в повышении потребительной стоимости городского пространства (прогрессивные коалиции) [Domhoff, 2006: 50–51].

В реальности обе модели – социального контроля ("над") и социального производства ("для") сосуществуют. Поэтому проблема заключается в том, какая их них превалирует в общей конфигурации властных отношений. Удачной иллюстрацией этого стали результаты исследования городских режимов в Чикаго и Питтсбурге, проведенного Барбарой Ферман. Исследование показало, что в Чикаго преобладала модель контроля ("над"), поскольку основанием режима была электоральная арена, где превалировала логика борьбы и доминирования, тогда как в Питтсбурге более важную роль играли кооперативные отношения ("для"), опирающиеся на логику сотрудничества, характерную для гражданской арены, выступавшей основанием режима [Ferman, 1996].

Таким образом, в эмпирических исследованиях власти использовался широкий набор концепций власти, отражавший многообразие теоретико-методологических ориентаций исследователей. Занимая центральное место в понятийной структуре, концепция власти во многом определяла содержание других ее элементов (понятий) (лидерство, господство, режим, контроль, решения, ресурсы власти и др.), связей между ними и, как мы увидим далее, специфику методов изучения власти и способов объяснения ее распределения в городских сообществах.

VI. Теоретические подходы к изучению власти в городских сообществах

Как и любая другая отрасль научного знания, социология власти в целом и эмпирические исследования власти в городских сообществах в частности сформировались под влиянием целого ряда направлений и течений в политической науке и социологии. При этом методологические основания исследований, полученные результаты и их интерпретации с самого начала оказались в центре интенсивных дискуссий, дополнительную остроту которым придавали аналогии и обобщения, отразившие претензии ее участников на объяснение распределения власти в обществе в целом.

Модели эмпирического исследования власти в значительной степени воспроизводили сложившиеся способы объяснения и изучения политики в социальных науках. Теоретическая полемика велась между тремя основными течениями социально-политической мысли – элитизмом, плюрализмом и марксизмом, которые, в свою очередь, охватывали довольно широкий спектр подходов. Дискуссии неизбежно затронули и сферу городской политики, интерес к которой проявили исследователи самых разных исследовательских перспектив.

Следует подчеркнуть, что появление данной отрасли социального знания протекало в условиях уже сложившихся практик изучения городской жизни. Начавшиеся в середине XX в. специальные эмпирические исследования власти в локальных сообществах (community power studies) существенно отличались от исследований городского пространства, выполненных в русле городской географии и экологического подхода в социологии города. Главное отличие заключалось в том, что при всех имеющихся разногласиях между элитистами и плюралистами в центре их исследовательского интереса находились процессы принятия решений в городе. В обеих теоретических перспективах городское пространство и городская жизнь рассматривались как продукт сознательной деятельности людей и прежде всего тех, кто обладает властью. Поэтому их интересует политика: как решения по важным аспектам городской жизни инициируются, готовятся и осуществляются различными акторами. При этом власть рассматривается в контексте потенциала и (или) деятельности тех или иных индивидов и групп, а не как принадлежность абстрактных (обезличенных) структур. Соответственно формулируется и центральный вопрос исследования: "Кто правит?"

Особенностью первого этапа изучения власти в городских сообществах стало то обстоятельство, что в американской политической науке преобладали сторонники плюралистической теории, тогда как первые эмпирические исследования были проведены представителями элитистского направления. Поэтому вплоть до 1960-х годов XX в. в исследовательской практике доминировали элитистские подходы.

Элитизм как течение социально-политической мысли сформировался в конце XIX – начале XX в. (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Он опирался на иерархическую концепцию общества и ставил в центр исследовательского интереса отношения между правителями и управляемыми, обладающими властью и подчиняющимися ей. В процессе своей эволюции элитизм претерпел существенные изменения и в нем обозначилось несколько довольно разных течений (см. [Dunleavy, O’Leary, 1987: 136–202; Evans, 1995: 228–247]). В Европе широкое распространение получил демократический элитизм, соединивший ряд постулатов классического элитизма с элементами плюралистической теории. Опираясь на идеи М. Вебера и Й. Шумпетера, демократический элитизм претендовал на более реалистическое по сравнению с классической демократической теорией объяснение западных демократий, показав доминирование элит в политическом процессе и ограниченный характер демократических институтов и политического процесса в целом (трудности коллективного действия, ограниченный характер партийной конкуренции и соревнования в СМИ и др.). При этом он отказался от крайностей классического элитизма, фактически отрицавшего значимость и реальность демократических институтов.

На американской почве большее распространение получила иная версия элитизма, которую в научной литературе чаще всего обозначают как "критический элитизм" или "радикальный элитизм". Здесь элитизм из либеральной антимарксистской теории превратился в левую по своей идеологической направленности альтернативу плюрализму, естественным образом заняв критическую нишу в отсутствие сильной социалистической традиции. При этом процесс формирования данного направления элитизма был с самого начала тесно связан с эмпирическими исследованиями власти в городских сообществах. Исследования Роберта и Хелен Линд, Уильяма Уорнера и, особенно, Флойда Хантера заложили основы элитистского объяснения распределения власти в американских городских сообществах, которое оказало существенное влияние и на общую (критическую) характеристику американской политической системы. Наиболее известный представитель данного направления Ч.Р. Миллс, на которого, по его признанию, книга Хантера оказала очень сильное влияние, сформулировал основные положения радикального элитизма: 1) в американском обществе власть концентрируется в руках "властвующей элиты", состоящей из наиболее влиятельных военных, представителей государственного аппарата и крупного бизнеса; 2) власть элиты обусловлена прежде всего тем, что она занимает ключевые позиции в важнейших социальных институтах; 3) единство элиты поддерживается общим происхождением (она рекрутируется из высших классов), личными и служебными связями, близостью ценностей и образа жизни; 4) правление элит не является ни естественным, ни неизбежным; 5) апатичность и пассивность масс не имманентна, а представляет собой результат доминирования и манипуляции со стороны элит [Mills, 2000]. Элитистская структура власти формируется и на уровне городских сообществ: на вершине пирамиды власти находится "правящая элита", которая состоит из представителей высшего класса и правит в его интересах; политические лидеры и руководители местных публичных институтов занимают подчиненное положение по отношению к элите и высшему классу в целом.

Так получилось, что критический элитизм получил наибольшее распространение в социологической среде, тогда как оплотом плюрализма стали политологические факультеты и центры. Связь между (социологической) дисциплинарной принадлежностью и элитизмом вполне естественна. Для социологов экономические институты и социальная структура являются важнейшими факторами, определяющими характер отношений в обществе; общество состоит из различных классов и слоев, которые различаются между собой по таким параметрам, как доход, статус, престиж и, разумеется, власть. При этом конфигурация властных отношений в значительной степени предопределяется неравномерным характером распределения важнейших социальных ресурсов между социальными стратами (группами). Тем самым властные отношения образуют довольно устойчивую структуру, во многом отражающую характер социальной стратификации социума.

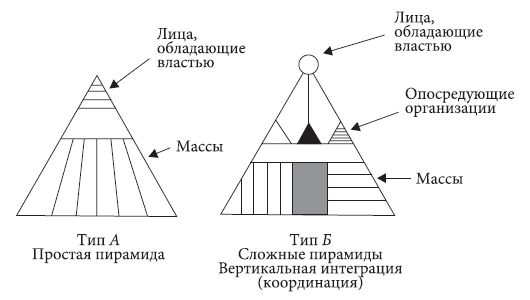

В рамках элитизма имеется несколько различных интерпретаций и моделей объяснения распределения власти в городских сообществах. Э. Орум [Отит, 1978: 161] выделяет два основных типа структур власти, обнаруженных представителями элитистского направления (см. рис. 1).

Рис. 1. Элитистские модели власти

В типе А практически всей властью обладает один человек или небольшая группа политических лидеров. Наилучшей иллюстрацией данной модели стало исследование, проведенное Робертом и Хелен Линд в "Миддлтауне" [Lynd, Lynd, 1929; 1937]. Тип Б также предполагает наличие небольшой группы людей, находящихся на вершине властной структуры, но их власть над массами осуществляется через систему опосредующих организаций, контролирующих отдельные сферы городской жизни. Примером данного типа является описание структуры власти, сделанное Ф. Хантером в Атланте [Hunter, 1953]. Однако оба варианта имеют важнейшую общую составляющую: наиболее влиятельные акторы городской политики представляют собой в целом единую группу, в которой, как правило, доминируют представители бизнеса

в силу контроля над ключевыми институтами и обладания важнейшими ресурсами.

У политологов власть в городских сообществах длительное время не вызывала большого интереса [Sapotichne, Jones, Wolfe, 2007: 76-106]. Обращение к теме стало результатом не только постепенного осознания значимости субнациональной политики, но и в значительной степени реакцией на вызов, брошенный элитистами-социологами. В это время в политической науке США явно доминировали плюралистические объяснения распределения власти в американском обществе. Основания плюралистической теории закладывались еще в XIX в. (Дж. Медисон, А. Токвиль, Дж. Кэлхаун); в XX в. она получила окончательное оформление в трудах А. Бентли [Bentley, 1908], Д. Трумана [Truman, 1951], Р. Даля [Dahl, 1956; 1963] и др.

Основные положения классической плюралистической теории:

1) политика представляет собой сложное взаимодействие различных групп интересов; арена политической конкуренции остается открытой; между группами возникают сложные отношения соревнования, поддержки и компромиссов;

2) группы обладают различными ресурсами и возможностями влияния; однако ни одна из них не доминирует во всех сферах общественно-политической жизни (отсутствие господствующего класса или правящей элиты);

3) на политической арене постоянно возникают и распадаются разнообразные коалиции групп, различающиеся в зависимости о того, какие проблемы оказываются в центре политических дискуссий;

4) хотя в каждой группе интересов может сформироваться олигархия, взаимоотношения и соперничество между группами формируют плюралистическую систему власти;

5) ресурсы некумулятивны: ни один из ресурсов не может доминировать над другими во всех ситуациях принятия решений, или даже только в наиболее важных; недостаток одних ресурсов может быть компенсирован другими;

6) отделение экономической власти от политической: с появлением всеобщего избирательного права, сильных профсоюзных организаций и рабочих партий разрушается зависимость государства от собственников средств производства;

7) государство играет роль нейтрального арбитра; оно должно быть достаточно сильным, чтобы эффективно управлять политическим процессом и при этом не превратиться в самостоятельную господствующую силу;

8) основная масса граждан осуществляет власть (влияние) через институт демократических выборов;

9) плюрализм идей: отсутствие господствующей идеологии [Schwarz-mantel, 1987:17–63; Dunleavy, O’Leary, 1987:13–71; McFarland, 1969; Waste, 1987; McLennan, 1995].