В заключение следует отметить, что подобные методологические подходы к системному пониманию форм психического отражения имеют не только теоретико-методологическую значимость, но и непосредственно практическую, поскольку позволяют грамотно отвечать на очень простые, на первый взгляд, вопросы, тем не менее вызывающие большие сложности при ответе на них. Когда студентам, почти выпускникам, задаются вопросы: "плачут" ли березы, есть ли психика у пчелы, таракана, и если есть, то какая, в какой форме и т. п.? – каких только ответов не приходится слышать.

А ответ довольно прост, если ориентироваться на изложенные методологические подходы.

Вопрос о наличии психики у указанных живых организмов поставлен некорректно. В том смысле, в котором мы употребляем понятие "психика", она им не присуща. Данные живые организмы обладают различными элементарными формами психического отражения: растения – раздражимостью, а насекомые – энтомологической формой психического отражения, или элементарной сенсорной психикой (низшего или высшего уровня). Психика в многообразии ее проявлений и в том смысле, в котором употребляется данное понятие (категория), присуща лишь высшим животным, включая, несомненно, человека. Но психика человека – это уже качественно иная психика (а следовательно, и понятие), которая изучается специальными, отдельными отраслями психологии.

Глава 7 Психика

Темы

7.1. Общее определение категории "психика". Основные характеристики сферы психического

7.2. Основные формы и механизмы адаптивного поведения

7.1. Общее определение категории "психика". Основные характеристики сферы психического

Рассмотренные в предыдущей главе формы психического отражения позволяют сделать вывод, что психика в том смысле, в котором мы понимаем и используем данное понятие, представляет собой одну из базовых психологических категорий.

Рассмотрение этой категории начнем с определений, поскольку в современной психологической литературе существует множество их вариантов, с той или иной стороны вскрывающих природу, сущность и функции психики. Для того чтобы иметь возможность выделить в этой категории наиболее устойчивые характеристики и стороны, в целях методологического анализа рассмотрим некоторые определения психики, данные различными авторами:

• Психика – свойство высокоорганизованной материи; не всякой, а только высокоорганизованной – следовательно, появляющейся относительно поздно, на высоком уровне развития мира... психика возникает только у живых тел, организмов, и не у всех, а только у животных, и даже не у всех животных, а лишь у тех, что ведут активную, подвижную жизнь в сложнорасчлененной среде. К непрерывным изменениям этой среды и своего положения в ней им приходится активно и постоянно приспосабливать свое поведение, а это требует нового вспомогательного аппарата поведения – психической деятельности [18, с. 138].

• Психика – функция мозга, отражение объективного мира [там же, с. 141].

• Психика – это очень тонкий инструмент приспособления к окружающей среде [84, с. 12].

• Психика – это системное свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении им неотчуждаемой от него картины мира и саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности [там же, с. 14].

• Психика (от греч. psychikos - душевный) – активная и пристрастная форма отражения субъектом свойств и закономерностей объективной реальности и своей собственной жизнедеятельности, возникающая, развивающаяся и функционирующая в различных видах внешней и внутренней деятельности субъекта. Основными функциями психики являются ориентация субъекта в мире и регуляция на этой основе его (субъекта) деятельности [88, с. 7].

• Психика (от греч. psychikos - душевный) – форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию [15, с. 420].

• Психика... свойство живой высокоорганизованной материи, заключающееся в способности отражать через свои состояния окружающий объективный мир с его связями и отношениями [89, с. 6].

• Психическое отражение... это активное отражение мира, вызванное определенной необходимостью, потребностями; это субъективное избирательное отражение объективного мира... Основные функции психики: отражение, регуляция поведения и деятельности" [там же, с. 9].

Видимо, приведенных определений достаточно для анализа. Выделим наиболее существенные и устойчивые характеристики, отраженные в них. Из определений следует, что психика – это:

• системное свойство высокоорганизованной материи;

• активное отражение объективного мира;

• субъективное отражение окружающего мира в образе;

• инструмент приспособления к окружающей среде;

• основные функции психики: регуляция (саморегуляция) поведения и деятельности.

Указывается также на принадлежность психики субъекту я построение им неотчуждаемой от него картины мира.

Нельзя не заметить, что явственно проступают два подхода, два рода определений психического:

1) психика – свойство высокоорганизованной материи, живых существ;

2) свойство субъекта со способностью к саморегуляции и построению им неотчуждаемой от него картины мира.

В первом случае определение психики трактуется расширительно, распространяясь на высших животных и человека. Этот подход представляется нам более обоснованным.

Во втором случае определение распространяется лишь на психику человека, поскольку субъектом со способностью к саморегуляции и построению им картины мира может быть только человек. Более подробно и обоснованно о проблеме, кто такой субъект , кто им является, а кто нет, поговорим при рассмотрении категории "деятельность" в главе 9. Здесь только заметим, что в психологии некоторыми авторами это понятие трактуется слишком широко. Также не совсем корректно говорить о построении картины мира в отношении животных. Какая картина мира, например, существует у лягушки, пусть даже она Царевна-лягушка, или свиньи, коровы и т. д.?

С учетом высказанных взглядов можно постараться сформулировать и предложить определения психики, которые бы в большей степени нас удовлетворяли, попытаться их раскрыть и обосновать.

Если трактовать психику расширительно, распространяя определение на высших животных и человека, то можно предложить следующую дефиницию.

Психика – высшая форма психического отражения, присущая высокоорганизованным живым организмам, функция мозга, заключающаяся в возникновении системного качества активно отражать объективный мир в субъективных образах этого мира, являющаяся механизмом активного приспособления (адаптации), регуляции поведения и деятельности в окружающей среде.

За основу для определения психики человека можно принять дефиницию А. В. Петровского. В этом случае определение может выглядеть следующим образом.

Психика человека – высшая форма психического отражения, присущая только человеку, функция мозга, заключающаяся в возникновении у субъекта системного качества активно отражать объективный мир в субъективных образах, в построении им неотчуждаемой от него картины этого мира и саморегуляции на этой основе процессов адаптации, поведения и деятельности.

В данных определениях раскрываются следующие характеристики психического. Во-первых, психическое – это свойство не всей и не только живой, а именно высокоорганизованной материи. Психика присуща высокоорганизованным живым существам , она есть функция мозга (центральной нервной системы), т. е. возникает на определенном этапе эволюционного развития природы.

Во-вторых, психика – это высшая форма психического отражения, заключающаяся в способности высокоорганизованных живых организмов активно отражать окружающую действительность. Причем активность психики носит как внутренний , так и внешний характер.

Проявлением внешней активности является адаптивный характер психического отражения, позволяющий живому организму и человеку активно приспосабливаться к окружающей среде посредством изменения функций отдельных органов, поведения и деятельности. А также способность к антиципации, которая обеспечивает возможность не только фиксировать прошлое и настоящее, но и предвосхищать в отдельные моменты результат будущего.

Проявлением внутренней активности является избирательное отношение живого организма к внешнему миру, которое и характеризует его меру субъективности.

Активность и избирательное отношение к внешнему миру лежат в основе психического отражения в форме субъективного образа окружающего мира и выполняют функции регуляции поведения и деятельности. Субъективный образ - это идеальное отражение мира, в этом образе мир удваивается. Поэтому мир в субъективных образах многолик и бесконечно разнообразен. Не будет преувеличением сказать, что сколько животных особей, индивидов, столько и субъективных миров, обусловленных особенностями биологического и психического уровня развития вида, а также индивидуального развития.

У человека психическое тесно связано с сознанием, поэтому его восприятие окружающего мира, его субъективный образ связан с новым системным качеством – идеальным образом , а соответственно поведение и деятельность в корне отличны от животного мира.

Животное же действует и организует свое поведение в "поле восприятия". П. Я. Гальперин пишет: "Образ есть такое начало психики, без которого все остальные компоненты психической жизни теряют свой смысл" [18, с. 31].

Таким образом, при возникновении субъективного образа раскрывается поле вещей и прежняя автоматическая реакция задерживается, потому что нужно еще разобраться, полезным ли будет повторение прежней реакции, будет ли эта реакция успешной или неуспешной в связи с изменением условий.

Поэтому третья особенность и объективная необходимость психического раскрывается в ее функциях и механизмах, обеспечивающих на основе субъективного образа соответствующую форму адаптивного поведения, действий и реакций.

7.2. Основные формы и механизмы адаптивного повеления

В главе 6 мы рассмотрели эволюцию форм психического отражения. Теперь подробнее поговорим о третьей особенности психического, а именно о механизмах и эволюции форм адаптивного поведения.

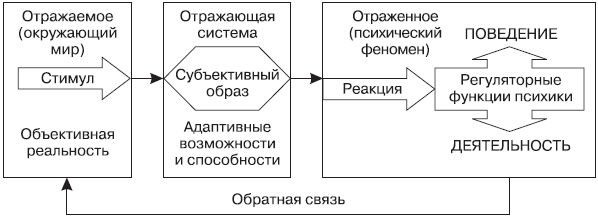

Каковы же механизмы различных форм адаптивного поведения? Структура любого целесообразного приспособительного поведения в упрощенном виде выглядит следующим образом (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Структура целесообразного приспособительного поведения живого организма

Но на рис. 7.1 изображен очень примитивный механизм взаимодействия организма с окружающей средой. Такой механизм способен обеспечить животному биологически полезные реакции только в одном случае – если условия существования организма остаются в основном неизменными. Ведь механизм этот связывает определенный стимул жестко всегда с одним и тем же ответным действием.

А если значение стимула изменилось и он сигнализирует уже, например, не о пище, а об опасности? Организм ответит все равно той же реакцией – и результат может быть печальным. Так, например, гибнут в огне свечи бабочки, другие насекомые, отвечающие на свет стандартной неизменной реакцией – приближением.

Поэтому механизмы контроля правильности отражения и коррекции ответных действий с необходимостью должны были возникнуть в ходе эволюционного развития живого мира под давлением неумолимого естественного отбора организмов, более приспособленных к окружающей среде.

И действительно, сегодня уже твердо установлено, что истинным универсальным механизмом психической деятельности у животных является не изображенная выше рефлекторная дуга , а рефлекторное кольцо.

Нижнее замыкающее звено на рис. 7.1 и изображает процесс отражения результата совершенных действий. Этот процесс, получивший название обратной связи, является необходимым условием целесообразного поведения любой саморегулирующейся системы, в том числе и живого организма.

Благодаря наличию этой обратной связи результаты совершенных действий включаются в свойства действительности, которые обретают способность регулировать поведение организма. Изменения в объекте вызывают изменения в психических состояниях организма, в соответствии с изменившейся ситуацией меняются дальнейшие реакции и форма поведения.

Эта принципиальная и универсальная особенность психической деятельности животных была обнаружена, показана и доказана советскими физиологами Н. А. Бернштейном и П. К. Анохиным. Им удалось вскрыть ее физиологические механизмы и показать их роль в формировании сложных движений, физиологических процессов, поведения и деятельности животных и человека. Сущность этого психофизиологического механизма подробно излагается в любом учебнике по психологии. Поэтому мы на этом не останавливаемся.

Нас же, как психологов, в больше степени интересует вопрос, что именно и как отражается в психике животных при их взаимодействии с окружающей реальностью, как происходит переработка отраженной действительности в целесообразное поведение живых существ, какими способами она осуществляется и в каких адаптивных формах находит свое выражение.

Изучение живой природы показывает, что в целом она "придумала" три основных способа переработки отраженной действительности, которые находят свое выражение в трех основных формах целесообразного адаптивного поведения.

Инстинкт (от лат. instinctus - побуждение) – первая генетически заданная природой форма программирования поведения. Понятие "инстинкт" было ведено еще в античности философской школой стоиков в I в. до н. э. – начале н. э. Стоики считали, что инстинкт заменяет животным разум. Этот способ формирования целесообразного поведения заключается в том, что отражаемые свойства реальности и формы реагирования на них заданы заранее. Иначе говоря, они генетически "навязаны" ему наследственностью и обусловлены врожденными анатомо-физиологическими свойствами его организма или нервной системы данного вида.

В целом основные инстинктивные формы поведения можно подразделить на такие группы: 1) инстинкты, связанные с добычей пищи;

2) строительство гнезд или жилищ (логова, норы); 3) миграции – перелеты у птиц или дальние кочевья у животных; 4) размножение, так называемые брачные обряды у животных, птиц и насекомых; 5) оборона от врагов; 6) поиск и сбор информации о биологически значимых свойствах окружающего мира; 7) выращивание потомства.

До 40-х гг. XX в. считали, что механизм инстинктивного поведения сродни деятельности автомата: каждая предыдущая безусловная реакция вызывает последующую. Стоит выдать исходный стимул, как одна врожденная реакция (рефлекс) начинает вызывать другую и развертывается вся последующая сколь угодно сложная цепь врожденных рефлексов. Однако дальнейшие исследования, наблюдения и эксперименты показали, что механизмы инстинктивных форм поведения куда более сложны.

Первым элементом этого механизма является соответствующее состояние в организме. Этологи назвали его аппетенцией (от слова "аппетит" т. е. появление аппетита к соответствующему поведению). Эта всеобщая закономерность проявляется уже на уровне таких простейших реакций, как таксисы.

Вторым элементом является определенный сигнал из внешнего мира, запускающий первый безусловный рефлекс инстинктивного поведения, он получил название эвокатор ("вызыватель"). Оказалось, что эвокатором, как правило, являются очень немногие и простые признаки, обычно не только вся обстановка в целом, а один какой-либо признак этой обстановки.

...

Например, обнаружилось, что у самца рыбки колюшки при оплодотворении таким сигналом является раздутое брюшко самки. Эвокатором для птенцов чайки, вызывающим у них рефлекс разевания клюва, является желтый клюв родителя с красным пятном на конце. Достаточно желтую палочку с красным пятном на конце поднести к гнезду чайки, чтобы птенцы немедленно начали разевать рты, прося корм. И наоборот, когда к птенцам подносили родную маму с закрашенным в белый цвет клювом, то птенцы никак на нее не реагировали.

Для того чтобы включилось следующее, третье звено (элемент) инстинктивного механизма – осуществление инстинктивной реакции, действия , предыдущее звено должно закончиться. Но, кроме этого, необходимы еще два условия.

Во-первых, должен сработать эвокатор уже для следующего звена, т. е. каждое звено инстинкта имеет свой эвокатор, свой вызывающий сигнал. Каждый безусловный рефлекс, входящий в цепь инстинктивного поведения, требует своего эвокатора. Но оказывается и этого недостаточно. Для того чтобы следующее звено инстинкта сработало, нужен сигнал о том, что предыдущее звено достигло своей цели , и это второе условие включения инстинктивного механизма поведения.