4. Учитесь понимать точки зрения, противоположные вашей: следите за своим подсознательным стремлением перестать слушать и придумать "достойный" ответ. Вместо этого готовьте вопрос, относящийся к словам вашего собеседника. Этот вопрос отнюдь не должен "убивать" собеседника, он просто должен дать ему понять, что вы начинаете вникать в смысл сказанного.

5. Повторяйте про себя распоряжения и указания. Если вы не можете этого сделать, вы, без сомнения, не сможете ни точно запомнить их, ни правильно выполнить.

6. Помогайте слушать другим: мы поощряем в наших детях привычку невнимательно слушать, повторяя одно и то же по нескольку раз до тех пор, пока не привлечем внимания ребенка или не добьемся его послушания. Обращение к ребенку должно произноситься только один раз. Если он не послушался, его следует разумно наказать, с тем чтобы он научился слушать, что ему говорят, с первого раза. В свою очередь, мы должны сами быть для детей хорошим примером, откликаясь на их слова с первого раза.

Полезно запомнить и так называемые "технические навыки слушания".

Когда слушаете, делайте соответствующие пометки на бумаге (это касается и телефонных разговоров). Никогда не отвечайте на телефонный вызов без бумаги и карандаша в руке.

Научитесь находить самые ценные сведения в полученной вами информации.

Когда слушаете, спросите себя: "В чем цель говорящего? В чем моя цель как слушателя?"

Если вы последуете всем этим советам, то научитесь слушать. Как видите, и проблемам внимания тоже надо уделять внимание.

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

Метод – мать памяти.

Т. ФУЛЛЕР

У нашей памяти, словно у живого существа, свой характер, свои прихоти. Она может в течение долгих лет хранить какой-нибудь пустяк, увиденный в детстве. Но может и коварно подвести – подшутить над нами: вдруг откажется вспомнить формулу, которую выучили час назад.

Уже не одно столетие наука пытается разгадать секрет памяти.

Совсем недавно большинство ученых считали, что память – след в нервном веществе мозга, что в образовании этого следа участвуют нуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты. Но мнение, будто РНК – только нечто вроде магнитофонной ленты, которая является исключительным носителем сигналов памяти, – не подтвердилось. При запоминании изменяются сложные контакты между нервными клетками – синапсы. У одной нервной клетки может быть несколько тысяч синапсов, а таких клеток у нас несколько миллиардов. Представляете, каковы возможности записи информации в мозгу – они практически безграничны!

Мы пока знаем только, что след памяти, говоря словами физиолога Г. Уолтера, "не монета, лежащая на столе, а горящая свеча на алтаре". Но вот каков механизм процесса запоминания? Какова "технология" продуктивности памяти – извлечение из запасов нужных сведений? Почему одни вспоминают и вспоминают лучше, чем другие? Этого мы еще не знаем.

Однако большинство людей волнует не механизм работы памяти, а вещи более прозаические: они хотят узнать "границы" своего "запоминающего устройства" и найти пути его улучшения. Хотя в шутку здесь следовало бы напомнить слова французского писателя Ларошфуко: "Все жалуются на недостаточность своей памяти, но никто еще не пожаловался на нехватку здравого смысла".

Вы знаете, память – основа, на которой творит мозг; наша память – это мы сами: наша личность, наше отношение к людям, наши возможности, наше мышление – все связано с памятью.

Древние греки считали богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз науки и искусств. Биографии великих людей подтверждают, что почти все они обладали могучей памятью. Однако их память была различной. И это естественно – это же были разные люди.

Например, многие крупные ученые больше всего ценили в своей памяти способность забывать. Руссо в "Исповеди" писал: "Одно из свойств моей памяти стоит того, чтобы быть упомянутым. Она служит мне только до тех пор, пока я на нее полагаюсь; как только я доверю то, что она хранит, бумаге, она изменяет мне и я уже больше не помню, что записал". Эдгар По даже высказал мудрый совет: "Если вы хотите забыть что-нибудь немедленно, запишите, что вы должны это запомнить".

Совет полезно взять на вооружение работникам умственного труда, ибо бушующий ныне информационный океан легко может захлестнуть память, если не овладеть эффективным средством забывать ненужное.

Разговор о развитии памяти начат с забывания потому, что на эту сторону проблемы обычно обращают мало внимания, хотя умение забыть несущественное, менее необходимое, а запомнить лишь strict necessary (строго необходимое) – есть один из признаков таланта. Воистину забвение не есть болезнь памяти, а условие ее здоровья.

И все-таки, когда говорят о памяти, людей в основном интересует проблема ее развития и совершенствования – все хотят все запоминать хорошо и надолго.

Прежде чем ответить на вопрос, как улучшить память, попытаемся ее кратко охарактеризовать.

Задачи инженерной психологии и развитие кибернетики потребовали сегодня ввести такие понятия о памяти, как долговременная память, кратковременная память и память оперативная, или промежуточная. Все они взаимосвязаны.

Когда известный исследователь мозга Пенфилд попробовал с помощью электрического тока раздражать определенный участок мозга, то у больного в сознании возникали подробные воспоминания о давно прошедших событиях.

Сам Пенфилд рассказывает: "Когда электрод нейрохирурга случайно активирует запись прошлого, это прошлое развертывается последовательно, мгновение за мгновением. Это несколько напоминает работу магнитофона или демонстрацию киноленты, на которой как бы запечатлено все, что человек некогда осознавал, то, на что он обратил внимание в тот промежуток времени".

Таким образом, возбуждение током извлекает на свет ту или иную страницу из архивов памяти, из архивов, как показали исследования, весьма и весьма обширных. Специалисты, изучающие мозг, утверждают, что "средний человек несет в себе немалый груз воспоминаний до конца своих дней". Имена и адреса, слова и грамматические формы языка, на котором мы говорим, таблица умножения, важные эпизоды ранних лет нашей жизни – все это, однажды закрепившись в памяти, остается в ней навсегда.

На существование кратковременной – мимолетной – памяти обращал внимание, вероятно, каждый. Вы набираете номер незнакомого телефона первый раз. Занято. Начинаете набирать второй раз семизначный номер и – что это? – забыли две последние цифры. А спустя две-три минуты, оказывается, вообще забыли номер. А когда вас знакомят с кем-то в гостях, долго ли вы потом помните имена новых знакомых? Если не сделаете в момент знакомства усилия, не западет имя в памяти, вы уже не в силах его восстановить.

Хотите перенести новую информацию в долговременную память? Сосредоточьте на ней внимание, повторите несколько раз. Конечно, бывает, что какое-то событие "само" запоминается. Значит, в нем заключалось нечто особенное, на что вы невольно обратили внимание.

А что делает промежуточная память? Когда информация поступает в мозг, она проходит "первичную сортировку". Часть – наиболее интересная, нужная в данный момент – передается на хранение на несколько минут в промежуточную память. Если при дальнейшей сортировке информации она удостоится внимания, специальный "механизм" нашей памяти передает ее на долговременное хранение. Понятно, что информация, фиксированная слабо, может выпасть и выпадает из системы памяти, если не будет позже подкреплена повторением.

У каждого человека память работает по такому принципу. Но у каждого человека память работает и по-своему. Не только хуже или лучше, а именно по-своему, в зависимости от индивидуальных ее особенностей. Вы, конечно, обращали на это внимание. Одному достаточно внимательно что-либо прослушать, чтобы запомнить материал, а другому обязательно прочитать: видеть, что нужно знать. Третий необыкновенно быстро заучивает стихотворение в десять-пятнадцать строф, а над выводом коротенькой физической формулы бьется долго. А четвертый, наоборот, формулы запоминает "слету", а по истории путается и в датах, и в событиях, и в их анализе. Пятый... и так далее, и так далее.

В современной психологии принято деление памяти по характеру. Их три вида: образная, эмоциональная и логическая.

Образную память еще можно назвать памятью наших чувств. Она помнит запахи моря и дыма, аммиака и розы; помнит вкус мороженого и касторки, хлеба и конфет; помнит очертания гор и взлет самолета, вид города на плане и силуэт Эйфелевой башни; помнит мягкость ваты и холод металла, колючесть шипов и теплоту рукопожатия.

Очень тесно связана с образной память эмоциональная – на чувства, переживания. Это не удивительно, ибо все наши переживания связаны с образами, хранимыми нами. Переживая что-либо, мы невольно воссоздаем и образ переживаемого. Но тем не менее эмоциональная память особая. Убедительное доказательство – разное отношение к увиденному у разных людей. По-разному пересказывают, допустим, содержание кинокартин или объяснения экскурсоводов во время экскурсии. Кто-то перечислит последовательный ход событий, кто-то нарисует образы людей, дороги, кто-то расскажет только о том, что поразило его больше всего.

И третий вид – память логическая, память на мысли, слова, понятия. Она, так же как и другие виды, окрашивает личность индивидуальностью. Рассказывают, например, как однажды студенты спросили знаменитого физика-теоретика, помнит ли он, как 30 лет назад присутствовал на конгрессе, где были мировые светила науки. Оказалось, помнит. Академик рассказал и о том, кто присутствовал на встрече, и стал излагать споры Резерфорда, Бора, Дирака, приводил их аргументы в споре, записал на доске формулы. Когда же его спросили, где шел спор, кто как был одет, присутствовали ли члены семей ученых, он ничего не мог ответить – не помнил. Из "образных зарисовок" он ничего не хранил в голове. Даже формулы, которые он написал, были не образны – они были мыслями, мнениями, теориями, закодированными в сжатую, удобную форму.

Все три вида памяти живут бок-о-бок, но какая-то – мы только что видели – преобладает над другими, главенствует. Поэтому люди по-разному и запоминают и помнят. У каждого человека есть все виды памяти, а "верховодит" один из ее видов.

Мало того, даже образная память бывает очень разная. Одни хорошо помнят, что слышали, – "ведет" слуховая память. Другие – что видели, у них развита больше зрительная. Но и она бывает разная: кто помнит прекрасно цветы, краски, а кто и формы, линии. И опять-таки она разная. Всех обладателей "золотых рук" – скульпторов, хирургов, слесарей-сборщиков отличает способность "помнить руками".

Одна из героинь романа Галины Николаевой "Битва в пути", Даша, как к радостному открытию отнеслась к тому, что ее пальцы сами, без глаз, помнят работу. А глаза им только мешают. Вот как описано это открытие: "Она (лучшая стерженщица Игорева. – В. П.) на свои руки доверяется, а я не доверяюсь! Я глазам доверяюсь! Вот выложу модель – и давай глядеть, куда чего класть. А пальчата-умнята сами понимают. Я над ними надзираю, не даю им расшевелиться, а они вон какие! – Она быстро зашевелила пальцами перед Вериными глазами. – Им только дай волю!.."

Если есть память, условно именуемая "золотые руки", то есть, вероятно, и память "золотые ноги"? Да, есть. Такой памятью обладают и балерины, и конькобежцы, и прыгуны. Есть даже память на тончайшие движения языка, она очень нужна актерам, лингвистам.

Надо сказать, что преобладание того или иного типа памяти связано и с возрастом. Так, у детей больше развита образная и эмоциональная память, у взрослых – образная и логическая. У школьников, особенно старшеклассников, логическая память играет очень большую роль: ведь все, что касается знаний, будь то математика, биология, русский язык и другие предметы школьной программы, не менее чем на 80 процентов связано с памятью логической, поддерживаемой образной памятью.

Специалисты-психологи установили, что различия в типе памяти – чаще всего результат обучения. Одни быстро привыкают к работе молча, в одиночку. У них большой нагрузке подвергается зрительная память. Люди, привыкшие работать в группе или с "разговором", чаще пользуются слуховой памятью, им больше приходится слушать и запоминать, нежели рассматривать.

Год от года навыки закрепляются. И в ходе учения, работы при растущей умственной нагрузке незаметно и постепенно каждый привыкает пользоваться одним и тем же видом памяти. Как говорят ученые, появившийся определенный стереотип в ее работе начинает укрепляться с особой скоростью, затверживается от раза к разу.

В конце концов стереотип превращается в тип памяти. Из всех возможных видов памяти человек "отбирает" один или два вида, на которые он привык полагаться. И остальные виды памяти он "забывает", и они остаются неработающими, нетренированными.

Этот резерв просто необходимо включить в работу. И не только потому, что он резерв. Но и потому, что в развитии памяти важна всесторонность. Ведь разностороннее, равномерное развитие всех ее видов по доказательным исследованиям психологов и медиков очень помогает людям.

Существует такое весьма полезное правило умственной работы: отдыхать, меняя занятия. Оно действует и применительно к памяти. Верный путь избежать переутомления – научиться менять виды памяти.

Заставляйте "работать на себя" одну особенность нашей памяти: для нас главное – постичь смысл.

Человек редко запоминает услышанное или прочитанное в точности. Он обычно помнит не произнесенные или прочитанные слова, а их суть, которую он выражает уже "своими" словами. А вникая в смысл предложения, мы обычно идем от общего к конкретному. Например, слово "тара" – широкого значения. Когда говорят "в таре лежат яблоки", память "рисует" нам тару в виде ящика, А когда мы слышим о таре, в которой хранится лимонад, мы представляем себе бутылку. В дальнейшем конкретный ящик, а не отвлеченная тара будет напоминать о яблоках, а бутылка – о лимонаде.

При запоминании сказанного и прочитанного главную роль играет то, насколько оно понятно, насколько ярко можно представить себе ситуацию, которую надо "схватить", запомнить. А здесь опять-таки нужно проследить подразумевающиеся зависимости, логическую связь.

Прочитайте предложения:

"Звуки были фальшивыми, потому что разошлись швы".

"Плавание было отложено, потому что не разбилась бутылка".

"Его спас стог сена, поскольку порвалась ткань".

До тех пор пока человек не отыщет причинную связь в этих предложениях, он не сможет понять, о чем же все-таки идет речь. И конечно, фразы эти тут же забудутся. Но если к сказанному в первом предложении добавить, что речь идет о старой волынке; ко второму – что имеется в виду традиция спуска на воду корабля; в третьем описывается парашютист, у которого разорвался парашют. Теперь эти предложения, так как причинная связь в них выяснена и ситуация понятна, легко запоминаются.

Так что, добиваясь запоминания, добиваясь улучшения памяти, помните – надо понять то, что хочешь запомнить.

Теперь можно приступить к оценке возможностей памяти.

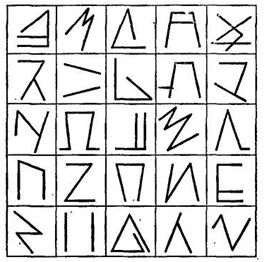

Посмотрите внимательно на рисунок в течение десяти секунд:

Потом закройте его, посмотрите на рисунок ниже и попытайтесь узнать фигуры, которые были изображены на левом рисунке:

Этот прием можно использовать и для тренировки памяти. Надо заготовить несколько листков бумаги с пустыми клетками по величине левого рисунка. Взгляните на рисунок. Затем изобразите по памяти все, что запомнили. Потом взгляните еще раз и опять зарисуйте. Так до тех пор, пока не запомните всего. Число фигур, усвоенных с первого раза, будет характеризовать объем вашей зрительной памяти. А число повторений до полного запоминания – ее быстроту.

Для того чтобы проверить сочетание зрительной памяти и внимательности, надо посмотреть в течение одной минуты на нижние рисунки, сначала на левый, а потом на правый (с. 96 – 97). Затем напишите на листе бумаги в два столбика: в первом – то, что исчезло на правом рисунке по сравнению с левым, а во втором – что появилось нового.

Прочтите внимательно, но только один раз, и постарайтесь запомнить числа:

64 93 57 68 46 37 39 52 74 49

Теперь по памяти воспроизведите их, желательно, разумеется, в том же порядке. Общее количество чисел, которое вам удалось запомнить, будет характеризовать объем, а количество чисел, которые вы запомнили в нужном порядке, – точность вашей механической зрительной памяти.

Если этот ряд цифр кто-нибудь прочтет вам вслух, вы сможете оценить свою слуховую механическую память. Сравнивая результаты первого и второго опыта, можно установить, какой тип памяти у вас преобладает. Тренировками можно улучшить "отстающий" параметр. В то же время знание сильной стороны своей памяти позволит в работе делать основной упор именно на нее.

Для того чтобы выяснить силу смысловой памяти, попросите прочитать вам следующий текст, а затем попытайтесь записать то, что запомнили.

"28 колхозников из колхоза "Путь Октября", перевыполнившего план 1-го квартала этого года по молоку на 153 процента и по мясу на 112 процентов, были премированы. 8 из них получили путевки в дом отдыха "Светлое", другие – ценные подарки. Колхозник товарищ Кунья премирован поездкой по Волге, которую он и совершил в этом месяце".

Если вы выясните, что ваша память не отличается феноменальными характеристиками (а это обычное явление), не следует отчаиваться, а надо заняться ее усовершенствованием. Не забывайте только главного закона саморазвития: Труд, Настойчивость, Регулярность.

Поль Лафарг рассказывает, что Маркс постоянно занимался развитием своей памяти. "У него была привычка после продолжительных перерывов перечитывать свои записные тетради и отмеченные в книгах места для того, чтобы закрепить их в своей памяти. Он изощрял свою память с юных лет, выучивая, по совету Гегеля, наизусть стихи на незнакомом языке".

Одна из основных заповедей улучшения памяти – повторение. Точно так же, как в лесу в результате многократного хождения появляется тропинка, так и в памяти – при многократных повторениях остается заметный след.

Допустим, на прогулке вы залюбовались изумительным пейзажем. Вы хотите сохранить его в памяти. Для этого надо взглянуть внимательно на него несколько раз подряд, закрывая и открывая глаза и сравнивая