Живое в природе, наоборот, стремится к повышению упорядоченности, организованности, к созиданию. Блестящим подтверждением наличия этого антиэнтропийного процесса служит эволюция живых существ.

Организация животного царства непрерывно – от амебы до обезьяны – усложнялась. Н. Бернштейн писал, что организм в своем "формировании и во всех проявлениях активности по ходу жизни движется негэнтропически, добиваясь и достигая понижения уровня энтропии в самом себе и в объекте своего воздействия". А когда появился человек, антиэнтропийная борьба на Земле перешла в качественно новую фазу. Человек-творец стал главным борцом с дезорганизаторской "деятельностью" энтропии. Эта борьба идет путем познания законов природы и использования накопленных знаний для созидания нового, для предотвращения разрушений. (Река размывает берега – человек строит плотины; атмосфера разрушает металл – человек покрывает его защитной краской).

Только теперь мы начинаем сознавать, какую величайшую ценность представляют для нас знания.

Знания – вот истинный золотой запас человечества.

Вот тут и намечается мост к проблеме познания, ради чего, собственно, и зашел разговор о физических законах, казалось бы, предельно далеких от темы этой книги.

С точки зрения борьбы с энтропией главное назначение человека, его "сверхзадача" – добывать, хранить, перерабатывать и практически использовать все новую и новую информацию об окружающем мире.

Добывать новую информацию можно отнюдь не только из первых рук, при непосредственном изучении окружающего мира, как это делают, например, ученые, художники. Очень много открытий, изобретений сделали люди путем обработки уже известных сведений, или синтеза уже существующего. Об этом еще будет у нас речь в разделе "Алгоритмы изобретательства".

Таким образом, в борьбе с энтропией участвует и человек-творец, и человек, синтезирующий добытую информацию. Но в этой борьбе участвует и тот, кто созидает, строит, работает – кто своим трудом помогает создавать все нужное людям для жизни.

На сегодняшнем этапе развития социалистического общества доля творческого начала в трудовых процессах людей варьируется довольно широко. (Это, конечно, зависит от многих факторов: и от условий труда, и от знаний, и от желаний человека.)

Творчества в труде достигают тогда, когда работают по призванию, когда о человеке можно сказать, что он работает с душой, с выдумкой. Вот почему проблема поиска призвания для миллионов приобретает огромный социальный смысл. Ведь от степени ее решения в определенной мере зависит темп прогресса всего нашего общества.

Вот почему важно не терять веру в себя, помнить о цели. Это она обеспечивает человеку внутреннюю готовность к действию. Это она выполняет роль своеобразной пружины, толкающей по целенаправленному пути.

Знать, чего хочешь, твердо идти к цели – это должно стать золотым правилом каждого. Оно приведет через все трудности и неудачи к победе, к радости от достижения цели. И радость от достижения цели тем больше, чем значительнее цель, чем труднее досталась победа.

Как видите, чисто теоретический аспект рефлекса цели, философские его толкования привели нас к пониманию необходимости находить свое подлинное призвание, чтобы иметь возможность, трудиться с максимальной пользой для общества и полным внутренним удовлетворением.

УСОВЕРШЕНСТВУЙ СЕБЯ

Характер – величайший умножитель человеческих способностей.

К. ФИШЕР

УЧИТЕСЬ ВЛАСТВОВАТЬ СОБОЙ

Характер – это окончательно сформировавшаяся воля.

НОВАЛИС

Внимательный читатель, вероятно, заметил, что, начиная с первых слов, обращенных к нему в этой книге, он подготавливался к осуществлению идеи управления самим собой.

Особенно усиленную подготовку к этому должен был почувствовать он, когда встретил в заглавии обращение – "твои способности в твоей власти".

Думаю, что, дойдя до этого раздела, никто не имеет права даже про себя сказать: "Легко советовать – учитесь властвовать собой. А как?" Автор вас к этому подвел, подготовив, как говорят, соответствующую почву...

Вы обратили внимание на эпиграфы, на их содержание, на их последовательность? Один из них указывает: "Всякий человек есть творец своей судьбы"; другой предупреждает: "Самое трудное – познать самого себя"; третий поучает: "Свои способности человек может узнать, только попытавшись применить их"; четвертый настораживает: "Все мы, увы, не ко всем делам одинаково годны"; пятый иронизирует: "Как много есть на свете вещей, которые нам не нужны"; шестой утверждает: "Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может"; седьмой отвечает на вопрос, что такое характер, а это как раз то, с чего следует начинать всякий конкретный разговор о самоусовершенствовании.

Что такое характер, все знают и... ничего не знают определенного. Говорят: хороший, плохой характер; человек сильного характера, бесхарактерный; преодолел свой характер, не сумел воспитать характера и тому подобное. Но ведь за всем этим множество вопросов: как, почему, с помощью чего или с чьей помощью и так далее...

Вопрос о психологической сущности характера принадлежит к числу наименее изученных. Поэтому не будем вдаваться в теоретические изыскания, а попытаемся лишь наметить те контуры проблемы, которые понадобятся для развития идеи этой книги.

Из всех определений характера нам больше всего подходит такое:

"Характер – своеобразная привычная манера поведения человека, в которой проявляется его отношение к окружающей действительности".

Добавим – манера устойчивая, создающая определенный склад личности.

Что формирует характер? Три фактора: наследственность, общественная среда, самовоспитание. Советская психология, признавая роль врожденных черт характера, большое внимание отводит социальным условиям и самовоспитанию. На последнее и хотелось бы обратить особое внимание.

О характере, о его перестройке и воспитании будем еще говорить в главе "Нужен ли самоанализ". Здесь же надо подчеркнуть, что характер тесно связан с волевыми качествами человека. Почему? Да потому, что воля есть сознательное и целенаправленное регулирование человеком своей деятельности.

Теперь время напомнить и о восьмом эпиграфе: "Характер – это окончательно сформировавшаяся воля".

Психологи говорят, что воля – напряжение сил при встрече с препятствием. На кибернетическом языке воля определяется как игровое понятие. (Почему мы к нему прибегаем, станет понятно в конце главы.) Оно отражает ситуации жизненной борьбы.

Если нет борьбы, нет сопротивления, нет необходимости и в волевом усилии.

Великий Микеланджело работал над фресками в Сикстинской капелле на лесах, запрокинув голову. Труд был долгим и напряженным. В результате художник на какое-то время стал калекой: у него не опускалась голова. Он не мог прочесть простого письма, не подняв его над головой. Но ни на мгновение он не пожалел о том, что случилось. Его воля, направленная к великой цели, помогла преодолеть личные муки. И он продолжал работу. И закончил ее. Человечество с благодарностью вспоминает имя художника, создавшего неповторимый шедевр. А преодолеть физические муки ему помогало волевое напряжение. i

Творчество доставляло художнику наслаждение, давало ощущение счастья.

Творческая личность – не фанатик, истязающий свой дух и тело ради пустой цели. Воля как самоцель, одержимость ради одержимости – античеловечна. Истинное творчество приносит человеку и счастье, и радость.

Если, поставив себе цель и напрягая волю, вы не получаете в конечном счете удовлетворения, – знайте: вы насилуете свою природу, уродуете изумительное создание жизни – "высочайшую разумную машину" и, в итоге, приносите вред не только себе, но и всему обществу.

Радость, испытываемая личностью, в процессе преодоления тяжелейших препятствий чаще всего обратная сигнализация о том, что ваш волевой порыв действует в правильном направлении. Вот почему главное в жизни – найти истинную, большую цель и направить на ее достижение свою волю.

Воля – это не умение тупо идти к случайно выбранной цели, терпя трудности, а умение целенаправленно и разумно найти полезное для себя и общества дело и стремление к его выполнению, изыскивая при этом – терпеливо и рационально – программу преодоления препятствий, находя и реализуя оптимальные варианты решений в самых разных ситуациях.

Всякое волевое действие раскладывается на несколько этапов. Вначале – это осознание цели. Затем – стремление к ее достижению. Потом – осознание ряда возможностей. За ним следует осознание мотивов, их подкрепляющих и опровергающих. После этого наступает борьба мотивов. Завершается она выбором решения. И наконец, наступает осуществление решения.

Как видите, волевое действие не так просто. "Воля не есть какой-то безличный агент, распоряжающийся только движением, – говорил Сеченов, – это деятельная сторона разума и морального чувства".

Важнейший этап волевого действия – это борьба мотивов. Здесь сталкиваются "надо" и "не хочу", "хочется" и "не следует", "быть или не быть". Помните монолог Гамлета, вошедший в поговорку:

Быть или не быть, вот в чем вопрос.

Достойно ль

Терпеть безропотно позор судьбы

Иль надо оказать сопротивление,

Восстать, вооружиться, победить

Или погибнуть?

В быту, в повседневной жизни, среди мелочей поведения, отдельных наших действий, мы часто не обращаем внимания на акт "хотения". Мы обычно забываем, что хотеть – это значит мочь! Хотеть и сделать должны быть слитны. Недаром говорят: волевой человек хочет, а безвольный – только хочет хотеть.

Ситуации волевых проявлений весьма разнообразны. Бывают случаи, когда человеку ради решения общей для многих людей задачи приходится терпеть тяжелые страдания, не получая взамен радости, счастья. Тут возникает наиболее сложная ситуация для проявления воли: надо заставить себя, приказать себе ощущать удовольствие от выполнения своего долга. "Долг, – говорит Гёте, – там, где любят то, что сами себе приказывают".

Так рождается героизм – высшее подчинение сверхзадаче, предельное проявление силы воли.

Известны слова героического сына Чехословакии, коммуниста-патриота Юлиуса Фучика: "Герой – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества".

Одним волевые задатки достаются по наследству, но большинству надо развивать это качество – приходится учиться властвовать собой.

Тут есть много путей и методов. Вспомните парадоксальную "методику" Рахметова из романа Чернышевского "Что делать?"; заповеди Суворова. Ближе всех нам опыт жизни Николая Островского. Любое поражение превращать в победу, извлекать урок, опыт, анализировать поступки и создавать для себя систему, не допускающую повторения "срывов", поражений.

Надо быть режиссером своей жизни.

И. П. Павлов сформулировал понятие о рефлексе свободы. Он говорил: у человека наряду с низшими рефлексами (такими, как, например, пищевой – стремление к пище) есть высший рефлекс – стремление к преодолению преград. Надо сознательно и систематически развивать в себе этот рефлекс.

Поставив цель, пусть даже самую простую, – например, делать по утрам зарядку – надо стремиться во что бы то ни стало достичь ее. Это докажет, что у вас есть воля.

Правда, иногда стремление преодолеть внешнюю преграду или сопротивление своего "я" может приобрести для человека более важное значение, чем сама цель, значит, он "перегнул палку" – становится упрямцем.

Керабан, герой одного из многочисленных романов Жюля Верна, решил объехать вокруг Черного моря, преодолевая множество препятствий, и только чтобы не заплатить грошовой пошлины за переезд через пролив Босфор! Налицо явно нецелесообразная настойчивость. Разве она оправдывает его действия?

Развивая волю, надо помнить об одном из важных законов жизни – законе целесообразности.

В какой-то мере полярно противоположно указанному недостатку слабоволие. Причины его многообразны. Тут и распущенность, и невоспитанность, и отсутствие сильных мотивов. (О роли наследственности уже упоминалось.)

Пожалуй, отсутствие сильных мотивов – одна из наиболее существенных причин. У многих людей набор жизненных интересов беден, и поэтому не возникает поводов для "включения" волевого аппарата.

В этих случаях полезно расширять круг своих интересов. Интересы будут рождать цели и стремление к их достижению. А стремление само призовет на помощь волю, заставит ее работать.

Великая русская актриса Гликерия Николаевна Федотова в своих воспоминаниях рассказывала, как ее учитель Михаил Семенович Щепкин воспитывал волю у нее и других учеников-актеров.

"Бывало, только разыграется молодежь в крокет, Щепкин зовет их на занятие. Трудно оторваться от игры, не хочется идти, но ничего не поделаешь: надо! Нелегко сразу переключиться, войти в атмосферу занятий. Бьешься, бьешься, собираешь все внимание,' никак крокет из головы не выкинешь. Наконец, выкинешь, роль пойдет. Тут Михаил Семенович отпустит. Но стоит снова разыграться – старик опять зовет заниматься. Но это не было самодурством, деспотизмом. Щепкин тренировал нашу волю, учил нас управлять своими хотениями".

Управлять своими хотениями может человек, обладающий эмоционально-волевым усилием, умеющий заставлять себя работать, сконцентрировав свое внимание, свои мысли на определенном деле.

Человек как бы обладает внутренним регулятором поведения. И столь мощным, что он служит иногда своеобразной "смирительной рубашкой" для отвлекающих хотений.

Этим умением обладали великие писатели, показав гигантскую трудоспособность. Л. Толстой, Бальзак, Джек Лондон и многие другие до сих пор удивляют нас своей продуктивностью.

Эмоционально-волевому усилию помогает слово. Словесный стимулятор важный фактор – о нем не следует забывать. Доброе слово друга, умное слово книги, совет родителей, товарищей – стимул к действию.

Помогает и предварительный психологический "проигрыш" задания, модель вашего поведения. Можно все взвесить, настроить себя на действие.

Во многом помогает и внешняя эмоциональная обстановка. Не случайно футболисты чаще выигрывают на своем поле. И вы лучше работаете "на любимом месте", и у вас лучше дело идет в привычных условиях: "Дома и стены помогают".

В волевом усилии важную роль играют положительные эмоции: радость творчества, гордость за свое дело, чувство удовлетворения – эмоциональный "попутный ветер".

К сожалению, бывает и так, что сильная воля иногда сковывает эмоции, ограничивая тем самым человека, и даже наносит вред творчеству. Образовавшаяся в сознании жесткая программа создает своего рода шоры, сужает пространство творческих поисков. Чрезмерная воля, концентрируя все усилия в одной точке, не дает отклониться от жестко заданного направления.

Сковывая эмоции, чрезмерные волевые усилия как бы отсекают побочные пути творческого поиска. Вот почему оптимальная стратегия творчества требует сочетания чрезвычайной целеустремленности, "терпения думать об одном и том же", как говорил Ньютон, и способности взглянуть на проблему по-новому, поддаться интуитивному порыву.

Комбинация из целеустремленности и эмоциональной свободы от нее, умение преодолеть косность мышления (но не превращаться в "поисковый флюгер") – вот зерно, из которого рождается всякое творчество.

Развить в себе эти качества нелегко. Однако и тут при желании можно достичь существенных результатов Один из методов – тренировка в решении головоломок Они не только дают возможность "вычислительной машине", которая заложена в нашей голове, решат! задачи, находить выход из сложных ситуаций, а пробуждают в человеке потребность к целесообразном) мышлению, развивают фантазию, придают гибкость логическому мышлению.

В качестве пособия для этого занятия можно рекомендовать прекрасную книгу занимательных задач, опытов и игр – "Твое свободное время". Авторы этого оригинального сборника В. Болховитинов, Б. Колтовой И. Лаговский подобрали самые интересные примеры для психологического практикума, для логических задач, для математических и иных головоломок. В книге вы найдете все для тренировки терпения, настойчивости, внимания, памяти. Лучшего домашнего тренажера для воспитания воли и не найти, пожалуй.

Чтобы показать суть метода, попробуем решить простую, на первый взгляд, задачу, известную под названием "Четыре точки".

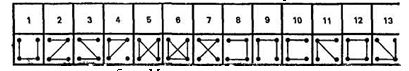

Вот она. Через четыре точки надо, не отрывая карандаша, провести три прямые линии так, чтобы все точки оказались соединенными, а карандаш вернулся в исходную точку.

Простое рассуждение: четыре точки – это вершины воображаемого квадрата. Чтобы вернуться карандашом туда, откуда начал, надо описать замкнутую фигуру Из трех прямых такая фигура обязательно треугольник Значит, опишем около квадрата треугольник.

Что-то не получается. А если попробовать по-другому...

Тоже не получается. Оказывается, что в подавляющем большинстве случаев (если не во всех!) решения найти не удается. В одном из опытов психолог Я. А. Пономарев испытал более 600 человек!

И для всех орешек оказался не по зубам. Многие же в конце концов признали задачу нерешаемой.

В чем же дело? Оказывается, мешает косность мышления. Очень трудно заставить себя выйти за пределы заданной фигуры, а не мыкаться внутри воображаемого квадрата. Так иногда направленная нашей волей мыкается мысль в порочном кругу привычных ходов. Зато после того как "секрет" был открыт, десятки подобных головоломок решаются в считанные минуты.