…

Глинка прожил 54 года, но примерно в 38 лет деятельность его почти заканчивается. Он берется писать две оперы, но бросает работу и последние 10 лет находится в депрессии - пишет лишь мемуары о своей жизни и церковные произведения.

Научная деятельность знаменитого физика и химика Дэви в 30 лет уже близится к закату, а в 33 года обрывается. Он живет еще 20 лет, но за эти два десятилетия лишь пишет две незначительные и даже странные книжки. Одна из них - "Руководство к ужению рыб".

В. Чурбанов, 1980. С. 118.

И. Беркстен (Bjorksten, 1946) согласился с выводами Г. Лемана, но отметил, что недостаточно соотнести открытие с возрастом; необходимо учитывать время, затраченное на то или иное открытие.

Имеются исследования психологов, которые подводят экспериментальную базу под кривые Г. Лемана. Английский психолог Д. Бромлей провел тестовые измерения творческой активности и обнаружил, что кривые ее спада совпадают с кривыми, выявленными Г. Леманом. Наблюдаются в пожилом возрасте и существенные изменения личностных свойств, приводящих к уменьшению творческой активности и снижению творческой продуктивности.

Брожек (Brozek, 1951) установил, что после 30 лет способность воспринимать новые идеи, новые методы труда постепенно снижается, умение же пользоваться информацией сохраняется надолго.

Следовательно, спад с возрастом творческой продуктивности имеет и эндогенные причины, а не только экзогенные.

Сказанное позволяет предположить, что возраст достижения акме личности, раскрытия потенциальных возможностей у каждого человека свой. Один индивид может прекратить свое самосовершенствование, свою самореализацию еще в начале жизненного пути, другой не успокаивается и в глубокой старости, а это продолжает акме. На зону акме, зону наивысшего взлета творческой активности, влияет совпадение стремлений, возможностей личности и потребностей общества. При этом является распространенной мысль о возникновении у человека (речь идет прежде всего об этапе зрелости) двух и более акме.

В частности, исследования болгарских ученых в области социального познания показывают, что таких периодов бывает даже несколько. По крайней мере, есть основание говорить о двух пиках творческой активности. Второй подъем (кульминация) может наблюдаться на пятом-шестом десятилетии (Oberg, 1903; 3. Ф. Есарева, 1970; Л. А. Рудкевич, 1994). Д. Пельц и Ф. Эндрюс (1963) объясняют вторую кульминацию переменами в микросоциальной среде, главным образом ослаблением родительских ролей. Правда, по данным Л. А. Рудкевича, второй пик бывает только у 15 % творческих работников.

…

У многих выдающихся творческих работников в последние годы жизни обнаруживается немалый подъем продуктивности. В качестве примеров мы можем привести математиков Б. Больцано, Й. Лагранжа, Г. Минковского, Дж. Фон Неймана, астрономов Н. Коперника и П. С. де Лапласа, биологов У. Кеннонна и Й. Прохазку, физика Дж. У. Гиббса. Философов Н. Гартмана, К. Гельвеция, Р. Оуэна, Ж.-Ж. Руссо, К. де Сен-Симона, Ш. Фурье, писателей и поэтов У. Блейка, Ф. Петрарку, Ф. Рабле, М. Де Сервантеса, Т. Смолетта, А. Стриндберга, художников Дж. Беллини и А. Матисса, композиторов Б. Бартока, Л. ван Бетховена, Ж. Люлли, Б. Мартини, К. Монтеверди, А. Онеггера, Ц. Франка, А. Шенберга, Г. Шюна, Л. Яначека.

А. А. Бодалев, Л. А. Рудкевич, 2003. С. 226.

Таким образом, вопрос о творческом долголетии не имеет однозначного ответа. Поэтому справедливо замечание Л. А. Рудкевича (1994), что адекватное решение проблемы соотношения возраста и творческой продуктивности зависит от замены бесполезных попыток выявить общую универсальную закономерность связи возраста и творчества выведением наиболее часто встречающихся вариантов.

…

Проанализировав около 200 биографий известных живописцев и скульпторов, доживших до 70 лет и более, ученые установили, что их можно с известной долей условности разбить на четыре группы. Первую группу составили биографии художников с ранним расцветом творческой активности (25–30 лет), но с быстрым спадом (40–50 лет), например Л. Кнаус, Я. Иордане. Вторая группа: ранний расцвет (25–30 лет) и сохранение высокой творческой активности до преклонного возраста, например К. Моне, Ж. Гудон. Третья группа: поздний расцвет (после 40 лет) с быстрым спадом, например Э. Дега, О. Роден. Четвертая группа: поздний расцвет (после тех же 40 лет) и сохранение творческой активности до преклонного возраста, такими были Тициан, К. Каро. Наиболее многочисленными оказались первая группа (38 %) и четвертая (30 %). За ними идут вторая группа (20 %) и третья (12 %). Как видим, группа художников, творивших до преклонного возраста, весьма значительна.

В. Д. Пекелис, 1975. С. 38–39.

По данным Л. А. Рудкевича (1994), проведшего при формировании выборки тщательный отбор творческих деятелей с целью устранения многих неточностей в их биографиях, пришел к выводу, что частота спада творческой продуктивности в среднем и пожилом возрасте отрицательно коррелирует со значимостью личности творческого работника, с уровнем его творческого потенциала. Наиболее выдающиеся деятели науки и искусства характеризуются высокой сохранностью творческого труда в позднем онтогенезе, тогда как у менее значительных лиц спад встречается достаточно часто (в 68,7 % случаев).

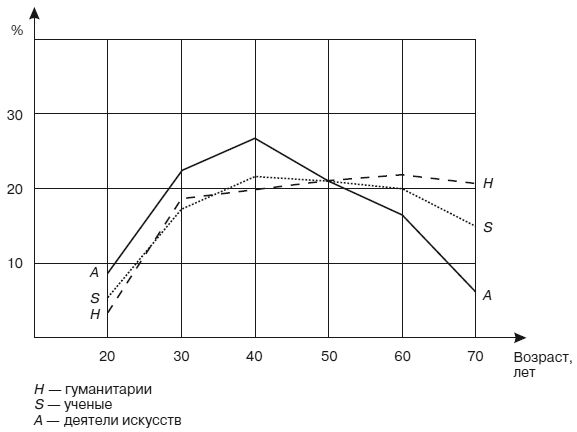

Другой вопрос: какова длительность продуктивного творчества (рис. 4.4)? Известно, что философы и писатели начинают свою творческую деятельность сравнительно поздно. Может быть, более позднее снижение их творческой продуктивности связано с этим, т. е. чем раньше начнешь заниматься творческой деятельностью, тем раньше наступит снижение творческой активности и продуктивности, и наоборот?

Рис. 4.4. Процентное соотношение общей продуктивности творческих людей в зависимости от сферы деятельности и возраста (Botwinick, 1967)

У. Питкин писал, что музыкальные гении рано расцветают и остаются на этом уровне в течение всей жизни. Л. А. Рудкевич тоже выявил, что наиболее длительным периодом творчества характеризуются выдающиеся композиторы. Им выявлена закономерность, что чем раньше началась творческая деятельность, тем позже она заканчивается. Это характерно для наиболее выдающихся творческих деятелей. Приведенные данные имеют не только познавательное, но и практическое значение, поскольку заставляют задуматься над рядом вопросов: каковы причины раннего упадка способностей; почему возраст достижения акме различен в различных науках; какие факторы побуждают одних людей лишь к кратким творческим порывам, а других к творчеству до конца жизни; в каких формах целесообразно использовать труд пожилых творческих работников?

4.7. Личностно-профессиональное развитие (становление профессионализма) как акмеологическая проблема

Достижение профессионализма в акмеологическом понимании связано с развитием волевых качеств (целеустремленности, инициативности, организованности, упорства, настойчивости), интеллектуальных качеств, в совершенствовании и обогащении профессиональных умений, раскрытием творческого потенциала личности. Поэтому профессионализм связан с личностно-профессиональным развитием.

В процессе личностно-профессионального развития происходят следующие структурные изменения личности.

Изменение направленности личности:

• расширение круга интересов и изменение системы потребностей;

• актуализация мотивов достижения;

• возрастание потребностей в самореализации и саморазвитии.

Увеличение опыта и повышение квалификации:

• повышение компетентности;

• развитие и расширение умений и навыков;

• освоение новых алгоритмов решения профессиональных задач;

• повышение креативности деятельности;

• развитие сложных частных способностей;

• развитие профессионально важных качеств, определяемых спецификой деятельности;

• развитие личностно-деловых качеств;

• повышение психологической готовности.

Существует система акмеологических показателей, с помощью которых можно определить уровень профессионализма. Она включает следующие показатели:

1) продуктивность или эффективность деятельности;

2) уровень квалификации и профессиональной компетентности;

3) оптимальная интенсивность и напряженность труда;

4) точность и надежность деятельности;

5) организованность;

6) низкая зависимость от внешних факторов;

7) владение современным содержанием и современными средствами решения профессиональных задач;

8) стабильность высоких показателей деятельности;

9) уровень развития личностно-деловых и профессионально важных качеств;

10) уровень мотивации достижений;

11) возможность развития субъекта труда как личности.

Если деятельность специалиста характеризуется высоким профессионализмом с опорой на данную систему показателей, то считается, что у него высокий акмеологический уровень.

4.8. Кризисы профессионального становления личности

На протяжении профессиональной карьеры у человека могут возникать различные профессиональные кризисы.

Кризис профессионального выбора. Первый профессиональный кризис может наступить еще на этапе профессиональной подготовки (при учебе в вузе, колледже), и связан он с неудовлетворенностью профессиональным образованием и профессиональной подготовкой, а также с трудностями адаптации к учебе и студенческому быту. Возникает недовольство отдельными учебными предметами, появляются сомнения в правильности профессионального выбора, падает интерес к учебе. Учащийся начинает задумываться о правильности сделанного им выбора. Этот кризис отчетливо проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. Чаще всего неудовлетворенность не доходит до критической фазы, так как преодолевается сменой учебной мотивации на социально-профессиональную, чему способствует увеличивающаяся год от года профессиональная направленность учебных дисциплин. Однако когда учащийся понимает, что выбранная им профессия - это не то, что он себе представлял, внутренний конфликт становится неизбежным и он может прийти к выводу о прекращении учебы.

Надо отметить, что прекращение получения выбранной в юности (часто по мотивам чисто внешним, а порой и случайным) профессии требует проявления силы воли. Не случайно Н. П. Фетискин (1987) выявил, что студенты, добровольно бросившие учебу в институте из-за неудовлетворенности профессией (а таких среди отчисленных было 50 %) или в связи с трудностью адаптации к учебе и к студенческому быту (20 %), имеют более выраженный типологический комплекс решительности (сильную нервную систему, подвижность возбуждения, преобладание возбуждения по внешнему балансу), чем у студентов, продолжавших учебу в институте.

Кризис профессиональных экспектаций. После завершения профессионального образования наступает время реального выполнения профессиональных функций, стадия профессиональной адаптации. Молодые специалисты приступают к самостоятельной трудовой деятельности. Новый коллектив и общение с разновозрастными коллегами, другая иерархическая система производственных отношений, новые социально-профессиональные ценности, иная социальная роль и, конечно, принципиально новый вид ведущей деятельности - все это создает в первые недели и месяцы работы большие трудности. Но не они становятся фактором возникновения кризисных явлений, основная причина возникающего кризиса - психологическая, являющаяся следствием несовпадения реальной профессиональной жизни со сформировавшимися представлениями и ожиданиями. Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и зарплатой. Нередко молодые специалисты, гордящиеся своим новым статусом, придя на работу, могут услышать: "Забудьте то, чему вас учили в институте".

…

После окончания обучения и начала работы новички очень быстро узнают о том, что некоторые их ожидания нереалистичны. Их обучение может не вполне соответствовать реальной работе, которую им требуется выполнять. Многие работодатели считают, что новички - это люди, которых еще многому нужно научить. Работа может оказаться не творческой, а механической, окружающие люди могут оказаться нечестными; кроме того, может оказаться, что сойтись с коллегами по работе - большая проблема. Истинные цели работы могут затеряться в лабиринте бюрократических процедур или трансформироваться под воздействием приказов начальников. Реальность может вызвать потрясение, результатом которого становится фрустрация, напряжение и гнев, переживаемые молодым работником на этапе приспособления к новой ситуации.

Г. Крайг, Д. Бокум, 2004. С. 633.

Возможны два варианта разрешения кризиса:

• конструктивный: активизация профессиональных усилий по скорейшей адаптации и приобретению опыта работы; здесь очень важна помощь наставников, помогающих молодым работникам приобретать навыки и уверенность в себе (Corzine et al., 1994);

• деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, некачественное, непродуктивное выполнение профессиональных функций.

Кризис профессионального роста и карьеры. Следующий нормативный кризис профессионального становления личности возникает на завершающей стадии первичной профессионализации, после 3–5 лет работы. К этому времени специалист освоил и качественно выполняет работу, связанную с его профессиональной деятельностью, определил свой социально-профессиональный статус в иерархии производственных отношений. Но через некоторое время наступает момент, когда человек начинает понимать, что он уже пресытился своим статусом (занимаемой должностью), уровнем своего мастерства, начинает сравнивать свои успехи с успехами других людей и испытывать потребность в повышении квалификации, в карьере. При отсутствии перспектив профессионального роста человек испытывает дискомфорт, психическую напряженность, у него появляются мысли о возможном увольнении, смене профессии.

Кризис профессионального роста может временно компенсироваться разного рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии. Но вряд ли такое разрешение кризиса можно считать продуктивным.

Стабилизация же всех сторон профессиональной жизни способствует профессиональной стагнации личности: смирению и профессиональной апатии. Стагнация может длиться годами, иногда до ухода на пенсию.

Кризис социально-профессиональной самоактуализации. Это кризис нереализованных возможностей, или, точнее, кризис социально-профессиональной самоактуализации. Дело в том, что во многих случаях достижение специалистом высокого уровня мастерства приводит к тому, что он перерастает свою профессию. Ведь стадия мастерства характеризуется творческим и инновационным уровнем выполнения профессиональной деятельности, а выполняемая специалистом деятельность не дает возможности самореализации, самоосуществления. Отсутствие условий для профессиональной самоактуализации личности приводит к неудовлетворенности собой, выполняемой работой, окружающими людьми.

Продуктивные выходы из такого кризиса - новаторство, изобретательство, стремительная карьера, социальная и профессиональная сверхнормативная активность; деструктивные варианты - увольнение, конфликты, профессиональный цинизм, алкоголизм, депрессия.

Разновидностью этого профессионального кризиса являются творческие кризисы, обусловленные творческой несостоятельностью, отсутствием значимых достижений, профессиональной беспомощностью. Они крайне тягостны для представителей творческих профессий: писателей, режиссеров, актеров, архитекторов, изобретателей и др.

Кризис социально-профессиональной адекватности связан как с объективными психофизиологическими изменениями организма и ухудшением состояния здоровья специалиста, так и с субъективным (психологическим) фактором, а также с профессиональными деформациями. Человек с годами все более не соответствует выполняемой им деятельности. Физическая немощь препятствует полноценному выполнению физической работы, снижение ряда психических функций и развивающаяся ригидность профессиональных установок мешают осуществлению руководящей деятельности, препятствуют инновациям и развитию производства.

Люди старше 55 лет могут думать, что они уже не так трудоспособны, как прежде. Они начинают считать, что средства, вкладываемые в их личное развитие (это необходимо для продолжения успешной деятельности в технологически изменяющейся рабочей среде), не окупятся (Goldstein, Goldstein, 1990). Они беспокоятся, что коллеги по работе будут к ним хуже относиться и меньше интересоваться их идеями. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек менее склонен выдвигать новые идеи и вносить свой вклад в работу группы. Естественно, работник, испытывающий неуверенность в себе, когда требуется освоить новые навыки, и не преданный работе группы, становится менее успешным.

Дж. Ивацевич и А. Лобанов (1993) отмечают, что после 65 лет начинается последний этап карьеры, который они называют стадией отставки.

Роман Джонатана Свифта "Путешествия Лемюэля Гулливера" в полном варианте является политическим памфлетом. Одно из путешествий герой романа совершает в страну Лаггнегг, где помимо прочих особенностей существует небольшая группа людей с удивительным свойством - они бессмертны. В этой стране их называли струльдбругами. По тамошним государственным законам, как только струльдбругам исполняется 80 лет, для них наступает гражданская смерть, они считаются неспособными к занятию должностей, "соединенных с доверием или доходами". Туземцы разъяснили Гулливеру, что их "законы относительно струльдбругов отличаются большой разумностью <…> и всякая другая страна должна была бы в подобных обстоятельствах ввести такие же законы. Иначе эти бессмертные со временем захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что вследствие их полной неспособности к управлению привело бы к гибели государства".

Можно сослаться и на папу римского Павла VI, который лишил кардиналов, достигших 80-летнего возраста, права голосовать при выборе нового папы.

Вывести какое-то точное время окончания управленческой деятельности индивида практически невозможно. Оно различно для разных стран и времен, но, как правило, оно отличается от видовой продолжительности жизни не менее чем на 10–15 лет. В нашей стране введено правило, согласно которому не рекомендуется занимать руководящие должности людям старше 65 лет.