Лакируем действительность

Вместе с ярлыками используют прием, который в зарубежных источниках принято называть непонятными и малоговорящими для русского человека терминами "сияющие обобщения" и "блистательная неопределенность". В нашей стране этот прием издавна известен под термином "лакировка действительности". Смысл его в том, чтобы приукрасить человека (организацию, идею, явление) - осветить в выгодном свете, увести в тень недостатки и показать только с положительных сторон.

В соревнованиях по легкой атлетике СССР - США участвовали два бегуна, победил американский спортсмен. Средства массовой информации СССР сообщили: "В беге на 100 метров советский спортсмен занял почетное второе место. Американский спортсмен пришел предпоследним".

"Делать из ручья большую реку"

Этому анекдоту много лет. А лакировке еще больше. В 1957 году на экраны телевизоров вышел мультипликационный фильм "Знакомые картинки", в котором Аркадий Райкин высмеивал лакировку действительности. Прошло больше половины века, а ничего не изменилось - теперь лакировкой занимается не столько государственная власть и оппозиционные силы, сколько отдельные коммерческие организации через средства массовой информации. "Делать из ручья большую реку" - так говорил древнеримский поэт Овидий Назон - тот самый, что родился за десять лет до Иисуса Христа и пережил его на 17 лет. Лакировка - древнейший прием, человечество пользовалось им задолго до наступления нашей эры и, наверное, будет пользоваться всегда. С его помощью манипулятор эксплуатирует чувства людей к определенным понятиям и словам, за которыми скрывается исключительно положительный психоэмоциональный смысл, например, "свобода", "демократия", "патриотизм", "содружество"… Продолжать можно бесконечно: "счастье", "любовь", "мир", "победа", "здоровье"… Их применяют, когда хотят подсунуть, протащить, пропихнуть в обществе выгодные для манипулятора решения или взгляды. Своего рода положительные ярлыки.

Вкусное драже и майонез № 1

"Если в горле боль и жжение, краснота и раздражение…" - добрым голосом на веселый мотив поет актер, озвучивая на радио рекламу лекарственного средства. Настроение хорошее, слушается приятно, хочется подпеть. И вдруг в конце рекламы: "…боль спешит унять уже это вкусное драже!" Стоп! Кому вкусное?! Топорно сделанная лакировка. Слушателю навязывают мнение, мол, фалиминт - лекарство вкусное. Это слово стереотипно, - у человека рождается пусть и слабо выраженная, неяркая и туманная, но ассоциация с чем-то любимым - у кого-то с клубникой, у кого-то, не знаю, с мармеладом. Да с чем угодно, вкусы разные. Но ассоциация вспыхивает обязательно и через мгновение затухает, оставляя после себя связь: фалиминт-вкусно-как-я-люблю. А именно этого и добивались специалисты, создавшие эту рекламу.

На пачке написано большими буквами "Майонез № 1 в России*". Человеку приятно покупать все самое лучшее, поэтому рука тянется за этой пачкой, а не за соседней, которую маркетологи не додумались привлекательно описать. А то, что написано мелким шрифтом внизу под звездочкой, человек не замечает: "№ 1 среди видов майонеза этого производителя".

Лозунги придумываются настолько привлекательными, что публика почти не участвует в поиске их истинных смыслов. Некоторые маркетологи используют яркие фразы вроде: "Купи это и измени свою жизнь!" Покупаешь, приносишь домой, а жизнь не меняется. Компании не стесняются давать своим продуктам некорректные и неполные сравнения. "Намного вкуснее, чем раньше", "В 4 раза полезнее". Эти слова производят на нас положительное впечатление, но за ними совершенно ничего не стоит. Пустота. Невозможно осознать, что означает надпись на бутылке воды BonAqua: "Биобутылка содержит до 30 % материалов растительного происхождения", но звучит хорошо и правильно, поэтому такой продукт будут покупать.

"Шампунь. Новый и Улучшенный".

- Ой, я люблю все новое и все улучшенное. Беру!

"Краска для волос. Новая формула, интенсивная прокраска".

- Ух ты, они обновили формулу! Правда, не знаю, что это значит, но звучит отлично. Беру!

Мировые бренды создают рекламные компании, приукрашивая свои товары "правильными" словами:

L’oreal: Because I’m worth it. Потому что я этого стою.

Reebok: I am what I am. Я такая, какая есть.

Sony: Like no other. Как никто другой.

Coca Cola: Things go better with coke. Дела идут лучше с кока-кола.

Porsche: There is no substitute. Нет ничего, что могло бы это заменить.

Starbucks: The best coffee For the best YOU. Самый лучший кофе для самого лучшего - для вас.

И последние два самых ярких представителя этого приема:

Onida, India: Neighbor’s envy, owner’s pride. На зависть соседу, на гордость вам.

Walmart: Save money. Live better. Экономь деньги. Живи лучше.

Очевидно, слоганы для того и существуют, чтобы "впечатывать" в мозг потребителю яркий образ, чтобы создавать ассоциативную связь между именем бренда и каким-то отличительным качеством товара. Но давайте признаемся, производство лозунгов напрямую использует принцип лакировки действительности, и здесь к месту назвать его "блистательной неопределенностью" - все блещет, но что конкретно - непонятно.

Хорошие правильные слова

В политике и истории не только выпячивают положительное, но и скрывают отрицательное. Если нужно пропихнуть кандидата в депутаты, его отрицательные поступки пытаются тщательно скрыть, а если это невозможно, объявляют их происками врагов и конкурентов, клеветой на порядочного человека, при этом продолжают выпячивать его "положительные качества". И выпячивают с размахом. Можно составить целый словарь терминов, которые чаще всего используют лакировщики от политики, и научить себя защите: как только в телепередаче звучит одно из этих слов, стоит навострить уши и пытаться понять, какую же идею пытаются протащить в мозг телезрителя под мантией блистательного ярлыка. Вот эти слова: демократия, свобода, надежда, правосудие, прогресс, права, изменения, мечта, патриотизм, истина, долг, гордость. Хорошие правильные слова. М. С. Горбачев умело такими пользовался - можно было слушать его битых полчаса, услышать множество правильных хороших слов, но ничего не понять. Их можно слышать и сейчас с экранов телевизоров:

Мы верим в борьбу, борьбу за свободу!

Мы должны защитить наши демократические ценности.

Вместе мы можем все.

Это моя ответственность…

Работать на всеобщее благо…

Голосуй за перемены!

Голосуй за прогресс!

Мы будем процветать!

Это все громкие, красивые, правильные, но совершенно пустые лозунги из разряда: "Голосуй за все хорошее и против всего плохого!" Так и рисуются в воображении агитационные лозунги некоей выдуманной политической партии:

"Тебе больно видеть, как в любимой стране с каждым днем становится все меньше хорошего и все больше плохого? Тогда наша партия ждет тебя в своих рядах! Кратко о нас. Мы за то, чтобы заводы, фабрики и шахты работали хорошо. Мы категорически против того, чтобы люди жили плохо! Вступай в наши ряды, только с нами будет прогресс и процветание!"

Повторяем. Карфаген должен быть разрушен!

Выгуливая по утрам собаку, вы ежедневно встречаете во дворе одного и того же незнакомого человека, он, не здороваясь, проходит мимо. Вы встречаете его раз, второй, третий, четвертый… Рано или поздно однажды вы скажете ему "с добрым утром!" и улыбнетесь словно старому знакомому. "Как-никак соседи, не по-людски же, каждый день видимся…" Вы примете его в свой круг общения.

Психологи выяснили, что постоянный контакт с объектом вызывает к объекту расположение помимо воли человека. Чем чаще человек подвергается воздействию какого-либо объекта или информации, тем сильнее испытывает склонность к этому объекту и к этой информации. Объект начинает восприниматься как "свой", "близкий".

Подсолнечное масло

Как это может быть? В это трудно поверить? Давайте зайдем в супермаркет купить бутылочку растительного масла. На полках нас встретит штук двадцать различных наименований масла. Если у нас нет личных предпочтений или если супруга строго-настрого не наказала купить конкретное масло, в большинстве случаев мы возьмем самое знакомое, рекламу которого сотню раз видели по телевизору, потому что эта марка вам известна - она помимо нашей воли, минуя наш сознательный выбор, стала для нас "своей", "близкой", "хорошей".

Обои из плакатов

Во время выборов все рекламные площади занимаются рекламными плакатами кандидатов. Нередко можно увидеть странную картину - на столбе или заборе наклеивают десяток совершенно одинаковых рекламных плакатов. Заклеивают плакатом "Юрий Бондаренко - кандидат № 1" всю стену, словно обоями. Десяток одинаковых Юриев взирает на вас сверху вниз. Зачем? В этом же нет никакого смысла? Не станут же люди голосовать за Бондаренко больше, только из-за того, что его лицо смотрит на людей с каждого столба? Ошибаетесь. Станут. Именно из-за повторений.

Механические запоминания

Повторения не воздействуют на чувства, как это делают стереотипы; не пытаются создать ассоциации, как ярлыки и лакировка. С помощью этого приема люди механически приучаются к какой-либо мысли и со временем начинают считать ее истинной, даже если эта мысль - гнусная и невероятная ложь. Уловка манипулятора состоит в том, чтобы целенаправленно неоднократным повторением приучить собеседника к какому-либо бездоказательному утверждению, после чего это утверждение в сознании людей само собой станет очевидным.

"Ежупа нятна!"

В 2010 году программист из Яндекса Константин Коломеец придумал термин "ежупа". Это шутка, которая понятна и очевидна всем: "Ну, это же ежупа нятна!" Несмотря на неблагозвучное название, в этом термине кроется весь смысл манипуляции повторением: "Повторяйте публично любую мысль до тех пор, пока она не станет для всех очевидной". Цель приема "повторение" - искусственно создать некую "истину", которую большое количество людей принимает на веру, считая ее "ежупой", чтобы как можно больше людей бездоказательно считало, что, к примеру, "туалетный утенок убивает до 99 % микробов", или "демократия - это хорошо", или "Сталин - кровавый тиран".

Бесконечные повторения Геббельса

Пауль Йозеф Геббельс - главный пропагандист Третьего рейха - писал именно об этом: "Массы называют истиной такую информацию, которая наиболее знакома. Обыкновенные люди обычно гораздо более примитивны, чем мы воображаем. Поэтому пропаганда, по существу, всегда должна быть простой и без конца повторяющейся. В конечном счете самых выдающихся результатов во влиянии на общественное мнение достигнет только тот, кто способен свести проблемы к простейшим словам и выражениям и у кого хватит мужества постоянно повторять их в этой упрощенной форме". В его словах угадываются все вышеописанные приемы - упрощай до стереотипов, навешивай ярлыки и приукрашивай действительность. Но особенно обращают на себя внимание слова, выделенные курсивом. Ничего не нужно доказывать, достаточно лишь все время повторять одно и то же!

"Немецкий народ - раса господ, Европе угрожает еврейский заговор".

Этот тезис повторялся до тех пор, пока граждане Германии не уверовали в свою исключительность. Доказывать этот грандиозный обман никому не пришлось, да и сделать это было бы трудно. Например, тот факт, что не имеется никаких доказательств существования еврейского заговора, являлся всего лишь еще одним свидетельством злокозненного ума евреев. Кроме того, чтобы сделать ложь еще более правдоподобной, большую ложь подкрепляли мелкими фактами, часто не имевшими отношения к делу, - например, "некоторые евреи владеют банками, а Карл Маркс, основоположник коммунизма, был евреем".

Трудно найти более точное описание этого приема, чем у Геббельса. Его работы можно разбирать на цитаты. "Повторение простых сообщений, образов и лозунгов создает наше знание мира, определяя, что является истиной, и устанавливая, как следует прожить нашу жизнь". Страшно осознавать, насколько наше мышление не защищено от такого бесхитростного приема.

Регулярно повторяя даже самую невероятную информацию, манипулятор добивается того, что в умах слушателей эта информация становится истинной. Со временем люди начинают верить в то, что изначально им казалось бредом. "Если об этом все время говорят, это не может быть неправдой!" - так мы попадаем в ловушку социального доказательства Милгрема. "Нет дыма без огня, и если бы это было неправдой, - думаем мы, - об этом бы не говорили на каждом углу". С помощью повторения идея манипулятора словно оживает и отделяется от своего автора. Она превращается в очевидность, которая больше не зависит ни от времени, ни от места, ни от личности. Она становится Истиной с большой буквы. Аксиомой, которая не требует доказательства. Почему так происходит?

Человеку кажется убедительным то, что он запомнил, даже если запоминание произошло в ходе чисто механического повторения.

Кривая забывания на службе у рекламы

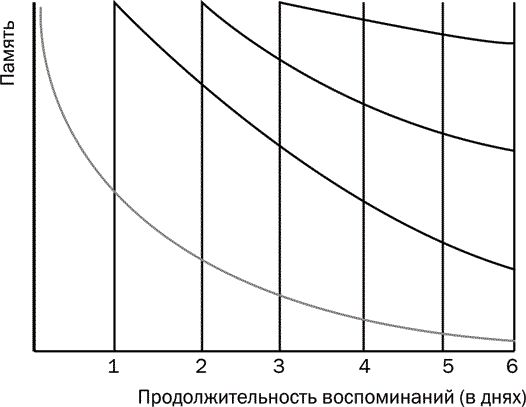

Информация запоминается и забывается человеком неравномерно. Большая часть увиденного и услышанного теряется уже в течение первого часа при отсутствии повторений. В 1885 году путем многочисленных экспериментов немецкий психолог Герман Эббингауз открыл так называемую "кривую забывания", которая показывает, как долго живет в голове человека единожды выученная информация.

Кривая забывания

Уже в течение первого часа забывается до 60 % полученной информации, через 10 часов в памяти остается 35 % изученного. Далее процесс забывания идет медленнее, через 6 дней в памяти остается около 20 % выученного, столько же остается в памяти и через месяц. На основании этой кривой Герман Эббингауз сделал вывод, что для эффективного запоминания необходимо повторение заученного материала в определенном режиме. Нужны повторения!

Теперь становится понятно, почему на канале Discovery рекламные ролики включаются каждые 15 минут. Это как с закадровым смехом - мало кто из зрителей любит смотреть рекламу, но ее не перестанут включать каждые четверть часа - потому что частые повторения рекламы откладывают информацию из роликов в долговременную память телезрителей. А где память, там и узнавание рекламируемых продуктов, там же и деньги покупателей.

Создатели рекламы на первых порах в эфир запускают развернутые рекламные ролики длительностью от 30 до 60 секунд. Это время позволяет детально рассказать историю компании или товара. Со временем, когда основная идея ролика укрепляется в сознании потребителя и вызывает уже стойкие ассоциации, хронометраж ролика сокращают до 5–15 секунд, оставляя усеченную версию. Такая блиц-версия служит простым напоминанием, зрители и сами уже узнают товар по первым кадрам ролика. Больше не нужно видеть историю целиком, чтобы после папиного вопроса "Деточка, а ты не лопнешь?" ответить за озорную героиню: "А ты налей и отойди". Мы помним. Помним и девочку, и название сока, который она рекламировала почти 12 лет назад.

Каким образом механическое запоминание может вылиться в продажи, можно выяснить во время типичного похода в магазин в поисках зубной пасты. Мы подходим к стеллажам и видим ошеломляющее разнообразие. Поскольку потребитель не разбирается в тонких отличиях состава зубных паст, он просто выбирает тюбик с самым знакомым названием - "Blendamed proffesional" или "Colgate superwhite". Не по той ли причине ему знакомо это название, что он много раз слышал и видел его в телевизионных рекламных роликах?

Конечно, узнаваемость не обязательно означает продажи, но чаще всего это так - они взаимосвязаны. Американские психологи Э. Аронсон и Э. Пратканис обнаружили, что рыночная доля прохладительного напитка "AW" после шести месяцев телевизионного рекламирования повысилась с 15 % до 50 %. Там, где есть узнавание рекламируемого продукта, там же и деньги покупателей.

"Карфаген должен быть разрушен!"

За 200 лет до рождения Иисуса Христа между Римом и Карфагеном шли непрекращающиеся войны. Пунийские войны известны школьникам благодаря изречению римского полководца и государственного деятеля Марка Порция Катона Старшего, который, на какую бы тему ни выступал - о выборах ли, о ценах на мясо или народных настроениях, - каждое свое выступление в сенате неизменно заканчивал одной и той же фразой: "Все же, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен!" Повторение - сильнейший прием. Как нам известно, римляне разрушили-таки Карфаген до основания и засыпали солью. Нельзя утверждать, что это случилось благодаря словам Катона, но нельзя и недооценивать силу повторений.

"Харе Кришна"

На силе многократных повторений отчасти строится и религиозное образование. Так, в индуизме многократные повторения мантры способствуют не только запоминанию информации, но и ее осмыслению и принятию на подсознательном уровне. Считается, что слушание, повторение или пение мантры "Харе Кришна" возвышает сознание практикующего на духовный уровень, позволяет достичь высшего совершенства жизни и со временем ощутить чистую любовь к Кришне.

* * *

Повторение - едва ли не самый действенный прием в манипуляции общественного сознания, и относиться к нему стоит с уважением и опаской. Как только в обществе начинает звучать одна и та же идея, сформулированная предельно простыми словами, - дело нечисто. С другой стороны, это отличный маркер - манипуляторы сами обнаруживают себя, используя повторения. Другими словами, кто ежедневно мусолит одну и ту же тему и употребляет при этом одни и те же словесные конструкции - тот манипулятор. А дальше, как в детской считалочке: "Стакан, лимон - выйди вон!"