XVII. При определенных условиях, первоначально исключающих какую-либо угрозу структуре самости, переживания, несовместимые с ней, могут восприниматься и проверяться, а структура самости может быть пересмотрена с целью ассимиляции и включения этих переживаний.

Здесь мы встречаемся с важным, зафиксированным во многих терапевтических случаях клиническим фактом, который трудно изложить в точной обобщенной форме. Ясно, что концепции "я" изменяются как в обычной жизни индивида, так и в результате терапии. В предыдущем положении изложены факты относительно защиты "я", а в настоящем мы попытаемся определить механизмы его изменения.

Пойдем от понятных примеров к менее ясным. В терапии клиентоцентрированного типа, через взаимоотношения и их выражение со стороны терапевта, клиент постепенно убеждается, что его воспринимают таким, каким он есть, и что таким же образом воспринимается каждая новая обнаруживаемая грань его личности. При этом становится возможной символизация ранее не допускаемых в сознание переживаний, в результате получающих, нередко весьма постепенно, четкое представление в сознании. Когда они сознаются, концепция самости расширяется таким образом, что эти переживания включаются в нее в виде согласованного целого. Так, отвергающая ребенка мать в такой ситуации склонна сначала согласиться с оценкой ее поведения - ия полагаю, что иногда ему должно было казаться, что я не люблю его", а затем признать возможность опыта, несовместимого с ее ия", - ия полагаю, что временами не люблю его". Но постепенно проступает выражение более широкой концепции ияи: ая могу допустить, что люблю его и что не люблю его, и все же мы можем нормально жить". Или пример с женщиной, ненавидевшей мать и оправдывавшей свою модель "я", предполагающую эту ненависть. Сначала она начинает признавать, что иногда ее поведение не содержало ненависти: "Я убирала квартиру, чтобы, когда она приедет, показать, какая я хорошая, как бы намереваясь завоевать ее расположение". Затем допускаются переживания, прямо противоположные ее концепции "я": "Я чувствую настоящую теплоту по отношению к ней, благотворное ощущение любви". Постепенно на основе пересмотра концепции "я" происходит ее расширение, в результате чего напряжение ослабевает: "Я живу с ней хорошо. Самое чудесное заключается в том, что я извлекла маму из своего внутреннего мира. Я могу встречаться и расставаться с ней без особой напряженности".

Если попытаться проанализировать элементы, позволяющие произвести такую реорганизацию структуры самости, то обнаруживаются два возможных фактора. Один из них состоит в самопостижении индивидом нового материала. С помощью терапевта становится возможным изучение опыта, и поскольку "я" принимается в каждом акте его изучения таким, каким оно есть и с учетом происходящих изменений, то представляется возможность постепенно изучить материал в "безопасной" зоне, а затем медленно, в экспериментальном ключе ввести в сознание ранее не допускавшиеся переживания. Другой фактор состоит в том, что терапевт открыт для восприятия любых форм переживаний, установок, восприятий. Эта социальная ценность может быть усвоена клиентом и сопоставлена с его собственным опытом. Последний, без сомнения, не может быть главным основанием, так как клиенту, как правило, известно, что терапевт лишь один из тысячи так считает, а общество в целом не воспринимает его таким, каким он есть. Тем не менее, внедрение этой установки терапевта может быть, по крайней мере, временным или частичным средством сознательного восприятия клиентом своих переживаний.

Возникает другая проблема в связи с тем, что признание несовместимых с "я" переживаний часто происходит и в периоды между беседами, даже без вербализации для терапевта. Появляется новый существенный фактор, так как человек усваивает установку на то, что безопасно наблюдать органический опыт, позволяя ему затем сформироваться в сознании, даже в отсутствие терапевта.

Иногда встает вопрос: если отсутствие угрозы для концепции "я" и есть все, что требовалось, может быть, индивид, оставаясь наедине с собой, мог бы в любое время как-то открыться перед этими несовместимыми переживания. Не секрет, что такое происходит при стечении множества незначительных обстоятельств. Человека могут критиковать за его постоянные неудачи. В одном случае он отказывается принимать эту критику за чистую монету, так как она слишком угрожающа для его самоорганизации. Он отрицает свою вину и находит определенную рационализацию этой критики. Но позже, наедине с собой он вновь все обдумывает, признает критику справедливой, пересматривает свою концепцию "я" и, в конечном итоге, соответственно и свое поведение. Однако это не относится к переживаниям, которые полностью отрицаются, так как полностью не совместимы с концепцией "яи. Но человек, оказывается, может успешно справиться с подобной несовместимостью только в отношениях с другим человеком, когда он уверен, что будет адекватно воспринят.

В завершение приведем пример попроще. Ребенок, знающий о своей неспособности решить определенную задачу-построить башню или починить велесипед, как-то безуспешно пытаясь что-то конкретно сделать, может обнаружить, что в данном случае у него все получается. Этот опыт несовместим с его представлениями о себе-с концепцией "я" - и поэтому поначалу не может быть усвоен. Но, будучи предоставленным самому себе, ребенок начинает постепенно по собственной инициативе пересматривать свою концепцию "я" и усваивает, что, несмотря на общий недостаток сил и умений, в данном деле у него проявилась способность. Это обычный способ усвоения новых, свободных от угроз восприятий. Но если этому же ребенку родители будут многократно повторять, что он может справиться с этой задачей, то он, скорее всего, отвергнет такие уверения и на практике подтвердит свою неспособность! Чем настойчивее навязывается мысль о компетентности, тем сильнее становится угроза для "я" и соответственно сопротивление этой угрозе.

Понятно, что нужен более тонкий анализ условий, необходимых для реорганизации концепции "я" и освоения противоречивых переживаний. Нам известен способ осуществления такой реорганизации, но недостаточно изучены условия, которые играют решающую роль в такого рода опыте.

Также вполне очевидно, что здесь речь идет о процессе обучения, возможно, о самой важной науке -о постижении самого себя. Надеемся, что специалисты в области теории обучения смогут использовать знания из этой сферы для объяснения того, как индивид постигает и осваивает новые контуры самого себя.

XVIII. Когда индивид воспринимает и принимает в единую согласованную систему весь свой сенсорный и внутренний опыт, он с необходимостью начинает лучше понимать других как самостоятельных индивидов.

Истинность этого положения была установлена в нашей клинической терапевтической работе и недавно получила подтверждение в исследованиях Ширера (78, 79). Это одно из неожиданных открытий, вытекающих из клиентоцентри-рованного подхода. Тем, кто не знаком с терапевтическим опытом, может показаться благим пожеланием утвержден ние, что человек, принимающий свою самость, на основе этого самовосприятия может улучшить свои межличностные отношения с другими.

Тем не менее, клинически подтверждено, что человеку, прошедшему курс терапии, легче почувствовать себя самим собой, он более уверен в себе, более реалистичен в отношениях с другими и заметно лучше налаживает межличностные отношения. Одна из клиенток, обсуждая свои результаты терапии, говорит об этом таким образом: "Я есть я, и я отличаюсь от других. Будучи сама собой, я чувствую себя более счастливой и все чаще говорю другим, чтобы они взяли на себя ответственность быть самими собой".

Если мы попытаемся понять теоретические основания этого положения, то они представляются следующими:

Человек, не допускающий в сознание определенные переживания, должен постоянно себя защищать от символизации этих переживаний.

Вследствие этого, все переживания рассматриваются с точки зрения защиты как потенциальная угроза, независимо от того, являются ли они таковой на самом деле.

Таким образом, в межличностных отношениях слова и поведенческие акты переживаются и воспринимаются как угрожающие, даже если и не являются таковыми.

Далее, слова и поведенческие акты других людей подвергаются нападкам, так как репрезентируют (или похожи на) переживания, вызывающие опасения.

В таком случае отсутствует полное понимание другого человека как самостоятельного индивида, так как он воспринимается главным образом как носитель угрозы или (неугрозы) по отношению к ия".

Но когда все переживания доступны сознанию и интегрированы в нем, оборонительная готовность сводится к минимуму. Тогда оказывается, что некого защищать и не на кого нападать.

Когда нет надобности нападать, другой человек воспринимается таким, каким он действительно есть, самостоятельным индивидом, действующим в соответствии со своими представлениями на основе данных собственного восприятия.

Несмотря на то, что все выше изложенное может звучать не очень убедительно, оно подтверждается как повседневной практикой, так и клиническим опытом. Кто эти люди, которые инспирируют в любом окружении или группе доверительные отношения и, кажется, способны понимать любого? Это те, кто стремится к высокой степени сознательного приятия всех аспектов своей самости. Как улучшить межличностные отношения в клиническом опыте? На той же самой основе. Мать, отвергающая ребенка и воспринимающая в сознании свое негативное к нему отношение, обнаруживает, что допущение этого факта в сознание, которого она поначалу боялась, делает ее менее напряженной в отношениях с ним. Она способна его увидеть таким, каким он есть, а не упрощенно - сквозь призму защитных реакций. Поступая так, она видит, что он интересный человек со своими плохими и хорошими чертами, человек, к которому она временами чувствует враждебность, а временами ощущает нежность. На такой спокойной, реалистичной и спонтанной основе из ее естественного опыта создаются подлинные взаимоотношения, удовлетворяющие их обоих. Они могут и не строиться исключительно на симпатии и привязанности, но куда более достойны, нежели какие-либо искусственные отношения. Они исходят главным образом из факта, что всякий ребенок является самостоятельной личностью.

Женщина, ненавидевшая мать, после того как восприняла в сознании все свои чувства - и любовь, и ненависть, увидела в своей матери личность с очень разными свойствами. При таком более точном восприятии она способна понимать свою мать, принять ее такой, какой та есть, построить с ней подлинные, а не защитные отношения

Прикладные аспекты этого положения нашей теории поразительны. Здесь мы находим теоретические основы здоровых межличностных, межгрупповых и межнациональных отношений. В понятиях социальной психологии это положение гласит, что человек (или люди, или группа), воспринимающий себя вполне сознательно, обязательно достигает улучшения своих отношений с теми, с кем он лично общается, так как он лучше понимает их и воспринимает сознательно. Такая атмосфера понимания и сознательного признания создает наиболее благоприятные условия для терапевтического опыта и последующего сознательного самопризнания индивида, проходящего курс терапии. Таким образом, мы, по сути, получаем психологическую "цепную реакцию", таящую огромные возможности для урегулирования проблем социальных отношений.

XIX. По мере того как индивид все больше воспринимает и принимает в структуру самости органические переживания, он обнаруживает, что изменяет свою систему ценностей - опирающуюся главным образом на искаженно символизированные интроекции - в непрерывном процессе организменного оценивания.

В процессе терапии человек, исследующий область своих переживаний, подходит к проверке интроецированных ценностей, используемых им так, будто они основываются на его собственном опыте (см. положение X). Он ими не удовлетворен, часто говоря о том, что делает то, что от него хотят другие. Но что сам он думает о том, что ему нужно делать? Здесь он теряется и становится в тупик. Если не руководствоваться навязанной системой ценностей, то чем ее заменить? Часто он чувствует себя совершенно неспособным открыть или создать какую-либо альтернативную систему. Если он больше не может руководствоваться требованиями "необходимо", "следовало бы", "правильно", "неправильно", содержащимися в навязанной системе, то как он может узнать, какими ценностями их заменить?

Постепенно он убеждается на опыте, что конструирует ценностные суждения новым для него способом, который, однако, был ему доступен в раннем детстве. Подобно тому, как ребенок в своем опыте исходит из проверки ценностей, полагаясь на свидетельства собственных органов чувств (как это описано в положении X), так и наш клиент обнаруживает, что именно его организм поставляет данные, на основе которых формируются ценностные суждения. Он узнает, что его органы чувств, его физиологический аппарат может представлять материал для ценностных суждений и мх постоянного пересмотра. И нет нужды говорить ему, что действовать свободно и спонтанно лучше, нежели так жестко, как он привык. Он чувствует, он ощущает, что его способ действия его удовлетворяет и укрепляет. Или же, когда он действует в духе защиты, то именно его организм ощущает непосредственное кратковременное удовлетворение от состояния защищенности. Он выбирает между двумя способами действий с опаской и сомнениями, не ведая, точно ли он взвесил ценности. Но затем он обнаруживает, что может позволить данным своего собственного опыта определять эффективность своего выбора. Он узнает, что ему не нужно знать, каковы правильные ценности; его собственный организм дает ему почувствовать, что действительно удовлетворяет и укрепляет его. И он скорее окажет доверие процессу оценивания, нежели какой-то строгой, навязанной извне системе ценностей.

Рассмотрим это положение с несколько иной точки зрения. Ценности всегда принимаются, потому что воспринимаются как принципы сохранения, актуализации и укрепления организма. Именно на этом основании усваиваются взятые из культуры социальные ценности. В терапевтической практике оказывается, что реорганизация происходит на основе сохранения ценностей, которые в своем опыте переживаются как поддерживающие и укрепляющие организм, в отличие от тех, которые определяются другими людьми, якобы ради блага этого организма. Например, индивид принимает из культуры ценность: "не нужно ни испытывать, ни проявлять чувство агрессивной ревности к родным братьям и сестрам". Ценность принимается как направленная на укрепление индивида - на формирование лучшей, более удовлетворенной личности. Но в процессе терапии человек в роли клиента проверяет эту ценность по более основательному критерию, а именно - на основании собственного сенсорного и внутреннего опыта: "Почувствовал ли я отказ от агрессивных установок как нечто такое, что придает мне силы?" Ценность этого действия проверяется на уровне органических данных личности.

В результате такого оценивания сохраняется сама возможность существования весьма важных аспектов человеческого опыта в целом. Проверяя такие ценности, индивид приходит к своим собственным и делает выводы, которые обобщенно можно выразить так: самые важные, укрепляющие организм ценности проявляются в ситуации, когда все переживания и установки доступны сознательной символизации и когда поведение становится уравновешенным удовлетворением всех потребностей, имеющим именно такой смысл для индивида. Тогда эти потребности пропускаются в сознание. Таким образом, вытекающее отсюда поведение удовлетворит потребность в социальном одобрении, потребность в выражении положительных, нежных чувств, потребность в сексуальных проявлениях, потребность избежать чувства вины и сожаления, даже потребность как-то выразить агрессивность. Поэтому, если, на первый взгляд, перспектива установления каждым индивидом своих ценностей предполагает полную анархию ценностей, то согласно реальному опыту, происходит прямо противоположное. Поскольку у индивидов в основном сходные потребности, включая потребность в признании со стороны других, то оказывается, что когда каждый индивид формулирует собственные ценности, исходя из своего непосредственного опыта, то результатом становится не анархия, а высокая степень общности с другими и подлинно социализированная система ценностей. Одной из конечных целей, предполагаемых гипотезой о доверии к индивиду, его способности разрешить собственные конфликты, является многообразие систем ценностей, уникальных и личных для каждого индивида, которые изменялись бы по мере изменения данных органического опыта, оставаясь при этом глубоко социализированными и обладая высокой степенью общности в своих главных аспектах.

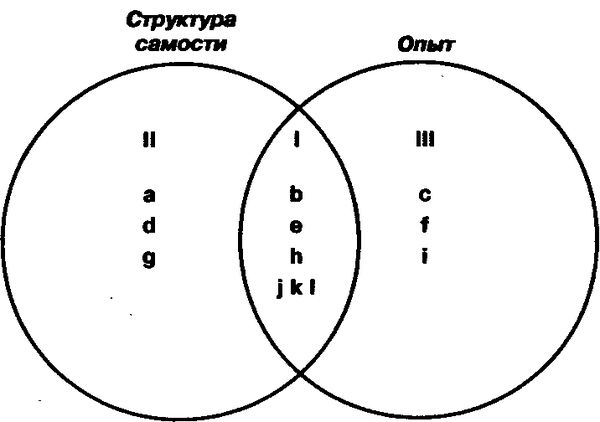

Схематическое изображение

Некоторые из приведенных положений (в частности, от IX до XIX включительно) можно лучше уяснить, схематически изобразив способы функционирования самости в ее отношении к личности. Всякое схематическое изображение сложного материала тяготеет к упрощению и кажется более завершенным, нежели это есть на самом деле. Поэтому последующий материал нужно воспринимать с критической осторожностью, учитывая границы его применимости.

Предлагаемую схему можно понять только в соотношении с определением каждого элемента.

Определения

Целостная личность. Общая схема в целом (рис. 1, 2) предполагает рассмотрение структуры личности.

На рисунке 1 представлена личность в состоянии психологической напряженности.

Рисунок 1. Целостная личность

Опыт. Данный круг представляет поле непосредственного сенсорного и внутреннего опыта. Его можно было бы сравнить с общим полем психических явлений у ребенка. Сюда входит все, что переживается индивидом посредством всех органов чувств. Это подвижная и изменяющаяся сфера.

Структура самости. Этот круг охватывает понятия, определяющие структуру или концепцию самости, "я", которая включает модели восприятий, характеристик и установок индивида, а также связанные с ними значения. Структура самости доступна осознанию.

Рисунок 2. Целостная личность