...

Например, младший подросток, рассуждая о причинах поражения Спартака, начал подробно описывать, какие у Спартака были сандалии. На одном сандалии разорвалась шнуровка, поэтому он упал, и его схватили. (Из протокола анализа урока истории в Кингисеппе.)

Межпредметные связи позволяют установить одну и ту же проявляющуюся закономерность не только в физике, но и в химии, не только понять освещение исторического события в литературе, но и его интерпретацию учеными-историками и пр. Понятно, что это также помогает социальной адаптации подростков, потому что ученики видят роль знаний в общественном прогрессе, понимают их необходимость для собственной жизни.

Ученые полагают, что разные типы уроков помогают школьникам понимать разные стороны жизни. По мнению А. В. Хуторского, могут быть такие уроки:

♦ лабораторно-практический урок – уроки постановки проблем и нахождения их решения;

♦ уроки когнитивного типа – урок-эксперимент, поисковый урок, урок исследования объекта;

♦ урок конструирования правил, гипотез;

♦ урок конструирования мира или его части;

♦ урок философского обобщения;

♦ уроки креативного типа – урок-диалог, урок-парадокс, урок-фанта-зия, уроки творчества, в том числе и социального;

♦ ролевая или деловая игра;

♦ урок "изменения истории";

♦ уроки наоборот (с противоположными ролями);

♦ урок в школе будущего;

♦ урок-рефлексия;

♦ урок-самоотчет и др. [22]

На социальную адаптацию влияет и образовательная ситуация, т. е. организуемое отношение между учениками, их знаниями и требованиями, которые предъявляет учитель на уроке, где надо разрешить некоторое противоречие. Образовательную ситуацию могут спровоцировать и учащиеся, которые знают о чем-либо больше других, что для подростка становится стимулом "быть не хуже других". Образовательная ситуация может быть различной в зависимости от интенсивности, времени и источника возникновения. Ее стимулируют одноклассники, учителя, родители или члены семьи как непосредственные участники, но она может возникнуть и опосредованным путем, если подросток получает информацию со слухов. Образовательная ситуация может влиять на социальную адаптацию положительно и отрицательно. Положительно она влияет тогда, когда школьник обретает знания, развивает свои познавательные потребности и реализует себя благополучно, не причиняя себе вреда. Отрицательное влияние образовательной ситуации проявляется при использовании новых знаний, разрушающих личность.

...

Например, показывают фильм, где герои колются, где есть сцены насилия и порнографии. Однако показывать подросткам фильмы, в которых явно унижается человеческое достоинство, особенно пожилых людей и слабых, надо очень продуманно, обсуждая и одновременно помогая обездоленным, больным и слабым.

Напомним в связи с этим историю, которая произошла не так давно. Учительница физкультуры, пожилая женщина, якобы борется со старшеклассником, но падает на пол в физкультурном зале от ударов ученика. Этот пример наводит на мысль о том, что в образовании значима та ситуация, где подросток совместно с учителем решает жизненную проблему. На появление образовательной ситуации влияют средства массовой информации – телевидение, пресса, радио, реклама. Поэтому в адрес СМИ можно предъявить много претензий: слишком много стало "желтой" прессы, черного пиара, на телевидении нет ни одного специалиста-психолога, выпускающего программы, который может дать полезный совет перед просмотром или провести дискуссию после показа, как Александр Гордон.

На социальную адаптацию подростка оказывают влияние и сверстники-одноклассники. Это влияние объясняется разными причинами: территориальной близостью, общностью занятий и учения в одной школе, половыми и возрастными особенностями, но главное – психологической общностью: взаимопониманием, взаимозависимостью, интересами, ценностными ориентациями.

Таким образом, образование и обучение, в частности, являются источниками социальной адаптации и социализации подростка. Поэтому можно сказать, что образование – источник жизни. То есть чем больше человек знает, тем разнообразнее его жизнь, хотя она не всегда может быть благополучной в житейском плане.

2.2. Фрустрации подростка в школе как негативный фактор социальной адаптации

Социальная адаптация подростка неоднородна, у каждого есть свои отличительные признаки адаптации. Одни ребята, осваивая социальные роли, быстро взрослеют, помогают родителям, становятся ответственными в учении, свободное время используют для интеллектуальных занятий или занятий спортом. У других все происходит намного сложнее: мамы продолжают контролировать своих взрослеющих чад вплоть до питания и чистоты тела. Но оказывается, чем больше контроля, тем больше обмана как со стороны подростка, так и со стороны родителей, которые начинают придумывать, почему они оказываются около клуба или в школе намного чаще других родителей. Взаимоотношения подростков с родителями еще больше осложняются, возникают препятствия и трудности во взаимодействии с учителями и сверстниками. Л. И. Анцыферова определяла трудность жизненной ситуации как "обстоятельства жизни, требующие от индивида таких действий и условий, которые находятся на границе его адаптационных возможностей". [23]

Если человек не способен преодолеть трудную жизненную ситуацию, он испытывает фрустрации. Термин "фрустрация" был введен в психоанализ и сначала понимался как неудовлетворение потребности. В переводе с латинского frustratio означает расстройство планов, переживание из-за этого. Фрустрация указывает на какую-то травмирующую ситуацию, в которой человек потерпел неудачу. Влияние фрустрации можно понять, исходя из жизненных трудностей и реакций на эти трудности. Но трудности бывают разные. Незначительные связаны с такой стороной жизни, которой человек не придает большого значения, например, отсутствие в магазине какой-то малозначимой вещи. Однако если та же вещь становится жизненно необходимой, то ее отсутствие в ближайшем магазине может доставить неприятность. Отсутствие этой вещи воспринимается как сигнал опасности, неудовольствия.

...

Например, учитель в качестве домашнего задания требует раскрасить контурные карты, которых у ученика нет. Их не оказалось и в ближайшем магазине, куда подросток пришел почти к закрытию, полагая, что такую мелочь, как карты, он купить успеет. Но вот оказалось, что не купил, а в другой магазин идти уже поздно.

Большие трудности становятся таковыми в том случае, когда достижение цели тормозится объективными и субъективными причинами. Непреодолимыми они становятся тогда, когда невозможно удовлетворить главные потребности, особенно жизненно важные. Например, подросток хочет быть с теми людьми, которые любимы, приятны, выполнение деятельности с ними заряжает его энергией, она интересна. Он реализует свой потенциал. Возникает сознание хорошо выполненной деятельности. Преодоление трудностей формирует выносливость, упорство, волю.

Фрустрация имеет два значения: прерывание поведения, направленного на достижение значимой цели, и эмоциональное состояние, возникающее после неудачи, неудовлетворения какой-то потребности, упреков со стороны взрослых. Помехи в достижении цели, барьеры, эмоциональное состояние в момент неудачи, конфликты, прерывание деятельности – все это характеризует фрустрацию.

В психологическом словаре Петровского-Ярошевского фрустрацией называется психическое состояние, "вызывающее объективно непреодолимые или субъективно воспринимаемые трудности, возникающие на пути к достижению цели". [24] В другом словаре подчеркивается, что фрустрации сопровождаются отрицательными переживаниями: разочарованием, раздражением, тревогой, отчаянием. [25] Далее мы подробно остановимся на фрустрациях, которые испытывает подросток в школьной среде. Здесь подчеркнем, что фрустрации сопровождают жизнь человека. Они могут быть сигналом того, что у человека не хватает знаний или навыков. Нужно эти знания найти, сформировать у себя навыки, которые помогут преодолеть трудную ситуацию.

Не проходит без фрустраций и жизнь подростка. Чем больше подросток испытывает фрустраций, тем сложнее для него социальная адаптация и социализация. Один из первых отечественных ученых, занимавшийся психическими состояниями и, соответственно, фрустрациями,

Н. Д. Левитов считал, что необходимыми признаками фрустрирующей ситуации является наличие сильной мотивации в достижении цели и преграды, препятствующей этому. Фрустрирующие ситуации группируются по двум принципам: по характеру фрустрирующих мотивов и по особенностям преград (барьеров). К ситуациям первого типа относятся базовые потребности в безопасности, уважении и любви. Если они не удовлетворяются, возникают сильные переживания. По поводу первых К. Хорни писала, что недостаток любви и безопасности в детстве нарушает социальную адаптацию.

Как же влияет фрустрация на освоение социальных ролей, формирование ценностей и социальный статус? Мы подчеркивали, что фрустрация дезорганизует деятельность, любая неудача, даже мелкая, вызывает панику и отказ от учебы. С нашей точки зрения, современные подростки более невротичны и агрессивны, чем подростки 1980-х гг. И об этом косвенно свидетельствует В. И. Пищик, исследуя трансформацию ментальности поколений. Реакция многих подростков на замечания – гнев, порой они вообще эти замечания не воспринимают, считая их ущемляющими достоинство. А ведь за замечания, сделанные учителем по существу, они должны быть ему благодарны. Рассмотрим, как фрустрации осложняют учебную деятельность подростка. [26]

В учебной деятельности, как отмечалось выше, возникают социальные ситуации психического развития подростка. Школа как бы моделирует социальные ситуации, происходящие в жизни. В совместной деятельности с учителем требования могут приниматься или отвергаться. Иногда школьник остается к ним равнодушным. Нередко он ищет нишу, позволяющую переждать, перетерпеть дискомфорт и сделать все по-своему.

В школьной жизни можно выделить несколько факторов, влияющих на отношение подростка к школе, самораскрытию, усвоению ролей и обязанностей, ценностей, т. е. тех форм социальной адаптации, о которых говорилось выше. Это ситуации, где отношения с учителями напряженные, есть трудности самовыражения и боязнь не оправдать ожидания родителей. Все это может вызывать фрустрации и препятствовать благополучной социальной адаптации.

Боязнь не соответствовать ожиданиям окружающих нарушает социальную ориентацию подростков, искажает самоопределение, оценку своих результатов, поступков и размышлений. Ожидание негативных оценок, которые могут дать окружающие, приводит к появлению тревоги. Подросток заявляет: "Я не пойму, чего она (учитель) хочет. Переделываю, переделываю, и все не так. Буду переходить в другую школу".

Почему так происходит? Дело в том, что подросток не всегда адекватно понимает требования взрослых, тем более учителей, если их требования разные. Другими словами, иногда требования к одним ученикам завышены, а к другим занижены. Или же требования одного учителя к ученику одни, а требования другого к нему же совсем другие. И воспринимают учителя одного и того же ученика по-разному. И это вроде бы правильно, так как учитель подходит к каждому ученику индивидуально. Но требования теряют развивающий смысл, если они или занижены, или чрезвычайно завышены. Это замечают ученики и требуют объяснения. Иногда это происходит грубо, но по существу правильно: "А почему у К. А. стоит четверка, но вся страница в красных пометках? У меня на полях только две галочки, и стоит три с минусом. Это несправедливо, и я переделывать не буду". Если требования противоречивы, подросток не может сделать выбор. А если его делает, то не без колебаний. В целом отношение подростка к школе может быть диаметрально противоположным.

Самым важным условием снятия фрустраций в школе у подростка является развитие его как субъекта деятельности. Что это значит? Если ученик – субъект познания, то обучение необходимо строить на основе его познавательного интереса, его способностей, предоставляя ему возможность реализовать себя в познании и учебной деятельности. Субъектность проявляется в избирательности, способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном отношении к объектам познания. Развитие школьника, в том числе и социальное, происходит через обогащение и преобразование субъектного опыта как важного источника собственного развития.

В связи с этим основная позиция педагога – отношение к ученику как к свободному самостоятельному субъекту учения и полноценной жизнедеятельности, в любых поступках которого есть личностный смысл и личностная значимость учения.

Развивая мысли о свободе личности гражданина, мы не должны забывать, что эти качества не могут появиться на пустом месте: должна быть своеобразная школа свободы мысли и поступков при полной личностной ответственности за эти поступки. Поэтому подросток как субъект преобразовательной деятельности, творец своего жизненного пути, познания и общения должен проходить "школу ответственной свободы" при определенном способе самоорганизации.

Формирование субъектности в школе основывается на комфортности, психологической безопасности, защищенности, праве выбора заданий, соответствующих возможностям подростка. Психологическая безопасность и сотрудничество с учителем – ключевые понятия для развития личности. Психологическая безопасность – характеристика образовательного процесса, свободного от проявления психологического насилия при взаимодействии. "Психологическая безопасность обеспечивается в общении на эмоциональной, инструментальной, информационной, статусной поддержке. Само образование не несет угрозы школьнику, если предполагает выполнение им метадеятельности с рефлексией, выбором, принятием ответственного решения, соотнесения собственных возможностей с учебной задачей". [27] Мотивация, целеполагание, планирование, собственно учебные действия, контроль и коррекция деятельности, самооценка результата выступают как комплекс особенностей, позволяющих ученику осуществлять регуляцию собственной деятельности на определенном уровне активности и самостоятельности, учитывая при этом особенности самой деятельности, т. е. выступать в качестве ее субъекта.

В контексте социальной адаптации для нас примечательны выявленные субъектные профили. Первый из них представляет изначально все качества, необходимые для успешной учебной деятельности, на достаточном уровне. Во втором субъектном профиле некоторые качества были представлены на недостаточном уровне, но в процессе учебной деятельности происходило их развитие. В третьем субъектном профиле основные качества были представлены на высоком уровне, но в процессе учебной деятельности происходило снижение уровня их развития. Наконец, в четвертом субъектном профиле представлены качества, препятствующие успешному обучению, их развития в учебной деятельности не происходит.

Эти данные проливают свет на причины фрустраций подростков в школе. Они кроются прежде всего в природе учебной деятельности подростков, не являющихся субъектами, творцами своей учебной деятельности.

Учебная деятельность становится как бы навязанной им извне, поскольку они ее сами не инициируют. Учитель сам выбирает формы и методы работы, определяет, как надо писать, рассуждать, спорить, доказывать. Конечно, обучать диалогу или полилогу обязательно надо, но как подросток без навыков ведения дискуссии должен себя вести? Запальчиво, бесцеремонно (лишь бы не уступить!). Внутренняя умственная активность предполагается, но ни ее процесс, ни нахождение требуемого результата учителя не интересуют. Ему нужен результат, желательно запланированный. А вот ошибки рассматриваются исключительно как недостаток, они указывают на низкое качество, и поэтому их следует вовремя пресекать, учитывать не варианты поиска, а умение использовать правильный шаблон. Напомним в связи с этим исследования гештальт-психологов, которые по ошибкам судили, как происходит процесс умственного развития. Они выделили "глупые" и "умные" ошибки. "Глупые" – результат непонимания, "умные" совершаются в проблемной ситуации при переходе от практической ситуации к теоретической, от теоретической ситуации к теоретической, но более высокого уровня. "Глупые" ошибки – когда вместо минуса ставят плюс, собственное имя пишут с маленькой буквы. Поэтому отметки, советует М. Вертгеймер, надо ставить такие, которые показывают процесс понимания. Очень часто бывает так, что ошибки и отрицательные отметки вызывают сильные переживания подростков, которые не понимают, за что им поставили плохие оценки. Следует при этом заметить, что позитивное отношение подростка к школе базируется на ценностных установках семьи и общества, способствующих социальной адаптации, однако возникающие непреодолимые трудности не соотносятся с возможностями подростка. Для описания этой ситуации используем термин социальной психологии "когнитивный диссонанс", введенный Л. Фестингером, как несоответствие того, что требуется, тому, что имеется.

Для того чтобы сопоставить позитивное и негативное отношение ученика к школе как агента социальной адаптации, обратимся к экспериментальным данным.

Сначала покажем, в каких случаях появляется позитивное отношение к школе, которое помогает подросткам социально адаптироваться к жизни.

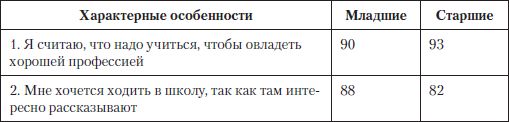

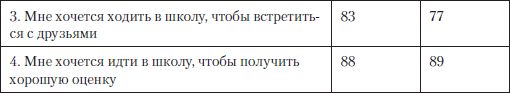

Таблица 2.1 Позитивное отношение младших и старших подростков к школе (п = 100) [28] , %

Как видно из табл. 2.1, большинство подростков хочет учиться в школе и посещать ее. Они понимают необходимость образования, оно – базовая ценность. Это влияет на благополучную социальную адаптацию, но не всегда. Она возможна лишь при удовлетворенности своей деятельностью и отношениями в школе, что не всегда получается. При благополучной адаптации возникающие трудности преодолеваются спокойно, причем у младших подростков большее место в ней занимают отношения с учителями, а у старших – со сверстниками. Несмотря на понимание важности учения для будущей трудовой деятельности, около 60 % подростков мечтают о финансовой независимости от родителей и о работе. Теперь обратимся к фрустрациям подростков (табл. 2.2).

Как видно из табл. 2.1, большинство подростков хочет учиться в школе и посещать ее. Они понимают необходимость образования, оно – базовая ценность. Это влияет на благополучную социальную адаптацию, но не всегда. Она возможна лишь при удовлетворенности своей деятельностью и отношениями в школе, что не всегда получается. При благополучной адаптации возникающие трудности преодолеваются спокойно, причем у младших подростков большее место в ней занимают отношения с учителями, а у старших – со сверстниками. Несмотря на понимание важности учения для будущей трудовой деятельности, около 60 % подростков мечтают о финансовой независимости от родителей и о работе. Теперь обратимся к фрустрациям подростков (табл. 2.2).

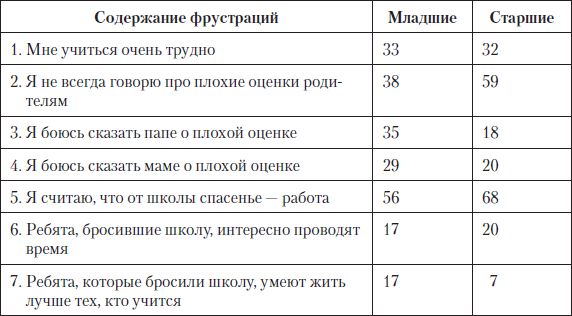

Таблица 2.2 Реакции подростков с задержкой психического развития на фрустрации (п = 100, г. Кириши), %