Примером реализации ландшафтных проектов с психотерапевтической целью, в том числе при лечении пациентов с невротическими, связанными со стрессом расстройствами, может служить модель динамической психиатрии, созданная Г. Амоном в 1960–1980-е годы и воплощенная в деятельности мюнхенской клиники Ментершвайге. Модель динамической психиатрии включает разные виды вербальной и невербальной психотерапии и так называемую терапию средой (милье-терапию). Психотерапевтически ориентированная работа с ландшафтом характерна именно для терапии средой, предполагающей разработку и реализацию группой больных какого-либо проекта, связанного с созданием на территории клиники различных арт-объектов.

В арт-терапевтических публикациях представлены интересные примеры работы с ландшафтом при лечении пациентов с посттравматическими расстройствами. Описывая свою работу с ветеранами войны на базе специализированного психиатрического отделения госпиталя, М. Хеселер обращает внимание на то, какую важную роль сыграла работа пациентов в саду госпиталя. Пациенты вместе с персоналом подготовили территорию для создания небольшого сада в тихом месте на территории госпиталя. Они посадили овощи, цветы и ягоды и в первое же лето собрали урожай клубники, кукурузы, помидоров, перца и трав, используемых в качестве приправы. Осенью во время проведения компании по сбору пожертвований для ветеранов пациенты собрали головки подсолнечника и повесили их сушиться для последующей продажи вместе со свежими цветами, созданными в саду художественными фотографиями, расписанными ими самими вазами. М. Хеселер отмечает, что "сад также стал местом, в котором пациенты с особой остротой могли переживать чувства товарищества, гордости и надежды, а также занять более активную позицию в отношениях с миром" (Хеселер, 2010, с. 52).

Инициатива по созданию сада как элемента лечебно-реабилитационной программы оказалась настолько успешной, что было принято решение организовать еще несколько аналогичных садов на свободной территории между тремя корпусами госпиталя. Для того чтобы сделать посещение сада и работу в нем доступной для пожилых ветеранов и инвалидов в колясках, были также предусмотрены определенные планировочные решения. Затем были высажены цветы и травы с ароматом, а также организованы фонтанчики, установлены скамейки и беседка. М. Хеселер считает, что активное участие пациентов в этом проекте привело к существенным изменениям в среде лечебного учреждения. Кроме того, "сад стал символом общности и различий, изменений и стабильности. Он также явился своеобразным переходным объектом для пациентов и персонала в период реорганизации деятельности госпиталя, его перехода от проведения преимущественно стационарного лечения к более активным амбулаторным программам" (Хеселер, 2010, с. 52). Хотя основная арт-терапевтическая деятельность М. Хеселер в госпитале заключалась в проведении студийных занятий, она решила возглавить группы пациентов для работы в саду.

Дж. Дейвис (Davis, 1997, 1999) описывает работу с использованием ландшафтной арт-терапии с психически травмированными, бездомными женщинами на базе одного из приютов в Нью-Йорке. Прилегающий к приюту пустырь под руководством арт-терапевта постепенно был превращен женщинами в сад. Они не только сажали растения и ухаживали за ними, но и разместили в нем ряд арт-объектов, создали художественную инсталляцию.

Визуально-нарративный подход и креативная повествовательная терапия

Визуально-нарративный подход имеет значительное сходство с повествовательно-экспозиционной психотерапией как одним из ведущих психотерапевтических приемов, используемых при работе с психической травмой. Он также является примером бимодальной практики и предполагает сочетание визуально-пластической экспрессии с различными формами повествовательной активности, обычно в виде устного или письменного повествования, описывающего жизненный путь человека или его отдельные эпизоды. Визуально-пластическая экспрессия может быть представлена фотографиями, рисунками, видеозаписями. Повествовательная часть метода реализуется в форме более или менее развернутого комментария автора к фотографиям или рисункам, литературно-художественных текстов на основе изобразительной продукции (собственной или других людей) либо в форме иллюстрирования различного повествовательного материала.

Достоинство визуально-нарративного подхода заключается в возможности глубокого, опирающегося на активность самого клиента выражения и осмысления жизненного опыта. Использование данного подхода может быть связано с изложением клиентом своей личной истории, отражающей его картину мира и разные жизненные события в тесной связи друг с другом. Большое значение в рамках визуально-нарративного подхода придается рефреймингу, то есть изменению смысла различных событий в личной истории клиента, а также жизни его семьи, рода или страны. Это позволяет найти новый ракурс восприятия жизни. Использование визуально-нарративных приемов обеспечивает психологическую интеграцию клиента, а во многих случаях – изменение и развитие его образа "я".

Одним из относительно простых видов визуально-наративной практики является создание коротких текстов-набросков, например, на основе посещения определенных мест и взаимодействия с найденными объектами в ходе ландшафтной арт-терапии, а также при использовании фототерапии, в частности, ассоциативных фотографий (см. соответствующий раздел). Найденные объекты и фотографии могут выступать в качестве стимульного материала для начала внутреннего диалога, выражения воспоминаний, чувств, представлений и фантазий. Тексты-наброски могут создаваться как непосредственно во время прогулок, так и после возвращения в арт-терапевтический кабинет.

Описания могут соответствовать разным литературно-художественным жанрам. В широком диапазоне могут также варьироваться стили. Хотя стиль описаний часто отражает личностные особенности и опыт автора, его мыслительные и эмоциональные процессы, он может быть задан специалистом. Так, специалист может рекомендовать участникам занятий создать короткий текст, используя один из четырех основных нарративных стилей, связанных с разными психическими процессами.

• Интеллектуально-рефлексивный стиль предназначен для передачи идей и размышлений автора. Текст, созданный в подобном стиле, может являться рассуждением автора на определенную тему, развернутым выражением его взгляда на какую-либо проблему.

• Эмоционально-аффектированный стиль служит выражению чувств и аффектов, отличается относительно краткостью и простотой и может включать всего несколько "эмоционально-заряженных" слов или фраз.

• Интуитивный текст представляет собой поток свободных ассоциаций, воспоминаний или фантазий, иногда логически не связанных друг с другом. Нередко такой текст может казаться абсурдным, непонятным или "разорванным". В то же время при более пристальном рассмотрении он может содержать весьма интересные образы и идеи, отражать интуитивные прозрения автора и служить интеграции разнородного материала. Нередко тест, созданный в таком стиле, напоминает поэзию или произведения в жанре "потока сознания", мистические или психоделические откровения или даже психопатологическую продукцию.

• Чувственный текст описывает различные сенсорные характеристики реальности, либо непосредственно воспринимаемые в момент его создания, либо в прошлом. Такой текст может передавать "чувственную палитру" определенного места в определенный момент времени и включать обозначение слуховых, зрительных, тактильных, обонятельных, вкусовых, соматических и кинестетических феноменов.

Создание текстов-набросков также может быть связано с попыткой участников занятия письменно ответить на ряд вопросов:

• Почему я выбрал этот предмет (рисунок, фотографию)?

• Какие ассоциации, чувства, мысли, фантазии вызывает у меня данный предмет (рисунок, фотография)?

• Что бы мне хотелось сделать с этим предметом (рисунком, фотографией)?

• Как их можно было бы изменить или улучшить?

• Что бы я при этом чувствовал?

• Какое название можно было бы дать этому предмету (рисунку, фотографии)?

В отличие от текстов-набросков создание биографических историй и дневниковых описаний в сочетании с рисунками и фотографиями (art journaling) в визуально-нарративной арт-терапии, как правило, требует больших затрат времени. Благодаря этому может быть достигнуто более полное и всестороннее отражение в тексте разных аспектов внутреннего мира участников занятий. Задачи применения данной группы визуально-нарративных техник следующие:

• развитие и укрепление биографической памяти, умения самостоятельно перемещаться по шкале времени, формируя при этом целостное представление о своей жизни;

• укрепление личных границ и идентичности;

• повышение самоуважения на основе осознания ценности личного опыта и отношений в прошлом и настоящем;

• актуализация, отреагирование и осмысление жизненного опыта, чувств и представлений;

• лучшее понимание влияния семьи, культуры и среды обитания на текущий опыт, отношения с окружающими;

• нахождение внутренних источников силы, ресурсов, связанных с семейными отношениями, природой и культурой.

Отдельные биографические описания могут "нанизываться" друг на друга, постепенно формируя "Книгу памяти" клиента. Если нет возможности для организации длительного визуально-нарративного процесса, ведущего к созданию такого развернутого текста, то участникам занятий могут предлагаться отдельные задания по созданию историй. Инструкция, используемая для создания историй на основе прогулок, может звучать по-разному. В одних случаях можно предложить участникам занятий вспомнить какую-либо жизненную ситуацию (из прошлого или настоящего), подсказанную теми местами и объектами, с которыми они сталкивается на своем пути. При этом они могут делать зарисовки и фотографии либо забирать с собой некоторые предметы в качестве триггеров, помогающих в создании биографического текста.

При создании биографических историй можно также опираться на ведение специального дневника для записей и фотографий или зарисовок. Кроме того, в процессе работы также могут отбираться различные предметы, связанные с личной историей участников занятий. Можно начать работу с подготовки специальной тетради или альбома, в котором будет описываться прошлый и текущий опыт.

Степень обстоятельности и объем описаний участники занятий определяют сами. Наряду с тетрадью и ручкой можно пользоваться диктофоном или видеокамерой. Участники могут рассказывать или записывать свои воспоминания. Могут описываться не только сложные, травматические, но и ресурсные события, имевшие место в разные периоды жизни. Постепенно формируется хронологическая структура рассказа. Иногда участники занятий в процессе выполнения подобной работы могут обращаться к своим родственникам, прося их рассказать о том или ином событии, что помогает создавать описание. Описания могут осуществляться в домашних условиях или во время занятий.

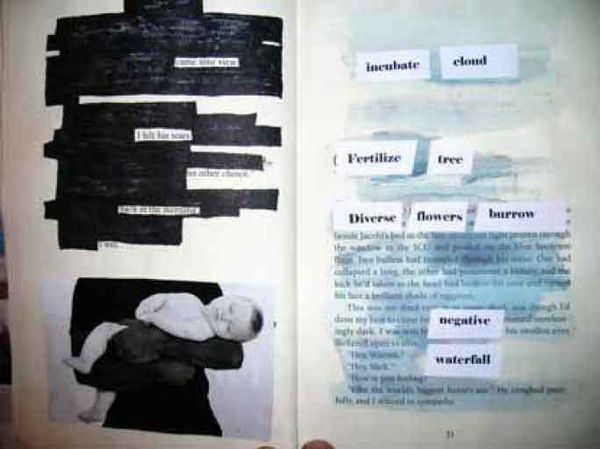

Рис. 3. Пример дневника в виде книги, включающей рисунки, коллажи, фотографии и тексты (art journaling)

Определенное сходство с техникой "Книга памяти" имеет техника "Поток воспоминаний". Отличие заключается в том, что в последнем случае основной акцент переносится на работу с образами, а описания имеют менее регулярный и ограниченный по времени характер. Техника "Поток воспоминаний" рассчитана на меньшую логическую связность в передаче событий, на преобладание эмоционально-чувственного и интуитивного восприятия действительности.

Наряду с визуально-нарративными техниками при работе с постстрессовыми расстройствами используются такие виды креативной повествовательной терапии, как "экпрессивное письмо" (expressive writing) (Lepore, Smyth, 2002) и поэтическая психотерапия (poetry therapy) (Mazza, 1999; Stepakoff et al., 2011). Для данных видов терапии характерна ведущая роль вербальной экспрессии и представление о том, что, когда человек находит слова для выражения того, что раньше он выразить не мог, создает связный рассказ о пережитом, он из позиции жертвы переходит в позицию победителя. Важное значение при использовании креативной повествовательной терапии придается публичному предъявлению опыта переживания травмы. Как пишут С. Степаков с соавт. (2011), "мы заметили, что многие пережившие психическую травму испытывают потребность делиться своим опытом, вынося его в то или иное публичное пространство. Возможности публичного выражения опыта включают: общение с журналистами, дачу показаний в ходе судебных процессов (трибуналов), участие в протестных акциях, выставках художественных работ, сценических выступлениях (театральных постановках, музыкальных, танцевальных) и т. д." (Stepakoff et al., p. 128).

На основе использования поэтической психотерапии с жертвами организованного насилия (мирным населением, пострадавшим в ходе войны в Ираке) С. Степаков с соавт. (2011) делают следующий вывод: "Если субъект находит слова чтобы описать свой опыт в безопасной, поддерживающей атмосфере, он неизбежно испытывает ощущение большего комфорта, облегчения, контакта с собой и другими людьми и надежды" (Stepakoff et al., p. 129).

Экспрессивное литературное творчество (expressive writing), в частности, поэтическая психотерапия) включает экспрессивный и рецептивный подходы. Рецептивный подход связан с использованием уже имеющихся текстов (сочиненных другими) (Mazza, 1999). Существуют разные техники рецептивной поэтической психотерапии. В одних случаях клиент сам выбирает текст, в других – специалист рекомендует текст клиенту или группе. Как правило, рецептивные техники сочетаются с экспрессивными, когда клиенты создают собственные тексты. Это может быть связано с ведением дневника, написанием писем (себе и воображаемому адресату) и собственно сочинением стихов (Spring, 2003).

Сочетание рецептивного и экспрессивного подходов может быть связано с тем, что клиент выбирает готовый текст и, используя его как стимульный материал, затем создает на его основе собственный. Специалист может предложить участникам занятий подобрать значимый текст и принести его на следующее занятие. Во время занятия тексты зачитываются участниками перед всей группой. После зачитывания одного текста ведущий просит участников выбрать из него одну строчку и записать ее на отдельном листе бумаги, после чего начать развивать фразу, записывая свой текст (не обязательно рифмованный) в качестве ответной реакции.

При работе с посттравматическими состояниями выбираемые тексты должны служить решению следующих основных задач:

1. В достаточно яркой, выразительной и творческой манере выражать переживания и мысли клиента (травматический опыт).

2. Служить образцом искреннего и смелого самовыражения, чтобы помочь клиенту выразить себя с достаточной полнотой и искренностью.

3. Обеспечивать оформление трудновербализуемых переживаний, их организацию и контейнирование.

4. Служить источником эстетических переживаний, сублимации и духовной поддержки клиента, вселять в него веру и надежду (Stepakoff et al., 2011).

Пример сочетания рецептивного и экспрессивного подходов: участники занятия пишут свой текст в форме свободного письма (free-writing) на основе текста, выбранного психотерапевтом. Ведущий зачитывает текст, выбирает из него одну фразу, предлагает участникам ее записать и после этого записывать все, что придет им в голову в качестве ответной реакции на эту фразу. В процессе написания своего текста они не должны задумываться, останавливаться и отрывать ручку от бумаги в течение определенного времени (обычно несколько минут).

Степаков с соавт. (2011) приводят пример использования данного приема с группой лиц, пострадавших от организованного насилия во время войны в Ираке. В качестве стимульного материала для создания свободного письма было предложено четверостишье средневекового арабского поэта Аль Мутанабби:

Не все, о чем мечтает человек, она иль он способны обрести:

Ветра, что дуют над водой, не следуют желаньям парусов.

Работа группы оказалась весьма эффективной, что побудило ведущих использовать это четверостишье в работе с другими группами. Отмечался положительный психологический эффект.

Экспрессивный подход в креативной повествовательной психотерапии (в частности, поэтической психотерапии) иногда направлен на создание участниками занятий собственных текстов.

Тексты могут сочиняться не только индивидуально, но и в парах, подгруппах и всей группой, когда каждый участник предлагает свою часть текста – слово, фразу или четверостишье. Как и при использовании рецептивного подхода, экспрессивные техники делятся на направляемые специалистом и направляемые клиентом (группой). Во многих случаях экспрессивные повествовательные приемы применяются с использованием стимульного материала (отдельных слов, фраз, образов и др.). В некоторых случаях тексты создаются в ответ на определенное групповое событие – высказывание, тему группового обсуждения, а также внешнее событие (праздник, погодное явление и т. д.). Для арт-терапии также характерно использование креативного письма в качестве ответной реакции клиента на собственную изобразительную продукцию, что обеспечивает вербализацию и осознание тем и переживаний, отраженных в рисунке.

Написание писем другим и себе используется как один из видов креативной повествовательной активности. Как правило, специалист подсказывает клиенту, кому он должен адресовать такое письмо и что в нем можно выразить. С. Степаков с соавт. по-разному использовали данный прием, помогающий участникам занятий отреагировать переживания, связанные с утратами. Клиентам, например, предлагалось выразить в письме не только то, что они чувствуют в отношении воображаемого адресата, но и попытаться представить и записать, что этот человек мог бы им ответить.