Прекрасными наблюдателями являются писатели и поэты. Их наблюдательность не перестает удивлять и восхищать. Многие яркие картины человеческих образов даны ими на основе наблюдения и видения тончайших изменений в поведении людей. Вспомним зарисовку С. Цвейга:

Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела – мне даже страшно стало – две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке стали тискать и сжимать друг друга так, что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха… меня пугала их взволнованность, их безумно страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею (Цвейг С. Двадцать четыре часа из жизни женщины: Новеллы. – Минск, 1987. – С. 190).

Третья особенность наблюдательности, проявляющейся в сфере "человек-человек", связана с интересом именно к человеку как объекту восприятия и наблюдения. На основе этого интереса формируется избирательность восприятия, быстро создается опыт наблюдения за человеком и видения его психических состояний. Направленность, как правило, связана с профессиональным интересом, который определяет структуру профессиональных знаний. Данные наблюдения включаются в нее и в то же время, исходя из особенностей профессиональных знаний, могут быть поняты и истолкованы.

Любое наблюдение включается в контекст содержания той или иной профессиональной деятельности. Для наблюдений педагога важным становится знание возрастных особенностей проявления и переживания чувств, возрастных особенностей соотношения эмоций и познавательной деятельности, проявления эмоций детей во взаимоотношениях со сверстниками, родителями и т. п. Для врача или медсестры значимыми становятся знания о внешних признаках человека, имеющего то или иное заболевание, об особенностях поведения людей при разных болезнях, о возрастных особенностях, проявляющихся у больного в отношении к себе и постигшей его болезни, и т. п. Контекст наблюдений, проводимых следователем или инспектором по делам несовершеннолетних, совсем иной. В его наблюдения включаются знания о соотношении между типом личности и типом правонарушения, типом нарушений и типом семьи и взаимоотношениях в ней, об изменениях социальной среды в микрорайоне и т. п.

Профессиональные знания составляют ту основу, которая не только влияет на целенаправленность восприятия и способствует развитию дифференцировки воспринимаемых признаков, но и прямо влияет на понимание наблюдаемых объектов и процессов.

Все перечисленные особенности наблюдательности можно отнести к перцептивным и понятийным.

Четвертая особенность наблюдательности, специфичная для профессий типа "человек-человек", определяется тем, что содержание деятельности в этих профессиях предполагает взаимодействие людей. А это значит, что наблюдать нужно, как правило, не изолированного человека, а людей, находящихся в общении, во взаимоотношениях друг с другом. Можно сказать, что наблюдательность в этом случае предполагает не только перцептивные и понятийные качества наблюдателя, но и эмпатийные.

Эмпатия характеризуется способностью к отражению внутреннего мира другого человека. Такое отражение способствует пониманию мыслей и чувств другого, а также вызывает эмоциональную сопричастность. Возникновение эмпатии предполагает развитую наблюдательность и ее связь с мышлением и чувствами. Умение становиться на точку зрения другого человека, имитировать его состояния, понимать то, что не высказано вслух, идентифицироваться с его эмоциональным состоянием, предвосхищать развитие поведения и психических состояний – вот то конкретное содержание эмпатии, которое проявляется в процессах взаимодействия между людьми. Наблюдательности здесь способствует определенный строй личности, при котором развиты такие эмоциональные свойства, как впечатлительность, эмоциональная отзывчивость.

Развитие связи между перцептивным, понятийным и эмпатий-ным компонентами наблюдательности способствует ее совершенствованию, возникновению способности не только видеть и чувствовать другого, но и предвидеть его поведение.

Этот уровень наблюдательности прекрасно описал О. де Бальзак:

Моя наблюдательность приобрела сторону инстинкта: не пренебрегая телесным обликом, она разгадывала душу – вернее сказать, она так метко схватывала внешность человека, что тотчас проникала в его внутренний мир; она позволяла мне жить жизнью того, на кого была обращена, ибо наделяла меня способностью отождествлять с ним себя самого (Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. – М., 1968. – С. 72).

Таким образом, наблюдательность, проявляющаяся в профессиях типа "человек-человек", связана с особенностями субъекта и объекта наблюдения.

3.2. Индивидуальные особенности наблюдательности

В процессе наблюдения за людьми, явлениями окружающего мира проявляются индивидуальные особенности наблюдателя, которые придают процессу наблюдения особую окраску и делают наблюдение индивидуально-своеобразным. Индивидуальные характеристики процесса наблюдения проявляются в его динамике, глубине, особенностях эмоциональной окраски.

Первым фактором, определяющим индивидуальные особенности наблюдательности, могут быть различия в строении и функционировании зрительного анализатора, влияющие на остроту зрения. Неодинаковая наблюдательность определяется различной степенью развития остроты восприимчивости людей по отношению к различным сторонам окружающей их физической и социальной среды. Один человек обладает тонкой восприимчивостью по отношению к цветам, их оттенкам и слабо дифференцирует звуки, речь, интонацию голоса, другой лучше воспринимает движения, где бы они ни проявлялись, а третий имеет высокую чувствительность к восприятию природы и процессов, происходящих в ней, но слабо дифференцирует изменения, происходящие с техникой. Более низкие пороги чувствительности в одной модальности и более высокие – в другой, выделение ведущего вида чувствительности характеризуют индивидуальные особенности наблюдающего человека. Они формируются в деятельности и определяют ее успешное выполнение.

Вторым фактором, определяющим индивидуальные особенности наблюдательности, может быть сенсорная организация, характеризующаяся объединением разных модальностей в комплексы и выделением ведущей чувствительности. Одной из характеристик сенсорной организации является тип восприятия: аналитический, синтетический, аналитико-синтетический, эмоциональный. Выделение этих типов основано на установлении сенсорной организации с мыслительными и эмоциональными процессами. Для наблюдателей синтетического типа характерно обобщенное отражение и определение основного смысла происходящего. Они не придают значения деталям и не видят их.

Люди с аналитическим типом восприятия выделяют при наблюдении прежде всего детали, частности, такие люди нередко затрудняются понять общий смысл явлений. Общее представление об объекте, событиях они часто подменяют тщательным анализом отдельных поступков, деталей, оказываясь при этом не в состоянии выделить главное.

Люди эмоционального типа восприятия стремятся не выделить сущность явления, а выразить свои переживания, вызванные наблюдаемыми явлениями. Человек этого типа восприятия, наблюдая за объектом, прежде всего замечает то, что воздействует на его эмоциональную сферу, и не старается разобраться в особенностях самого объекта.

Наблюдение не бывает чисто пассивным, созерцательным актом. На процесс наблюдения оказывают влияние и уровень развития мышления, и чувства, и интерес, и опыт взаимодействия с наблюдаемым объектом. С. Л. Рубинштейн по этому поводу писал:

Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а конкретный живой человек, и в его восприятии всегда в той или иной мере сказывается весь человек, его отношение к воспринимаемому, его потребности, интересы, желания и чувства (Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1946. – С. 253).

Индивидуальные особенности наблюдательности складываются под влиянием воспитания. Если в процессе взаимодействия с развивающимся человеком взрослые предоставляли возможность ребенку самому наблюдать за миром и делать открытия, то можно ожидать, что уже к подростковому периоду наблюдательность может сформироваться как свойство сенсорной организации. Если в процессе взросления человек был лишен необходимости или возможности наблюдать, то и соответствующее свойство не развивается. Поэтому есть взрослые, которые настолько ненаблюдательны, что не видят, например, в своей квартире вещей, которые там уже давно находятся, или тех существенных изменений, которые произошли во внешнем облике близких родственников. Для развития наблюдательности значим не столько возраст, сколько тренировка.

3.3. Система упражнений для развития наблюдательности

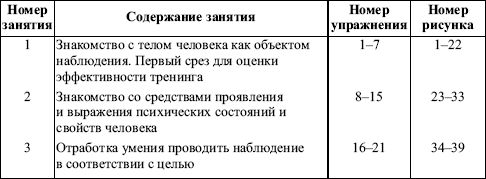

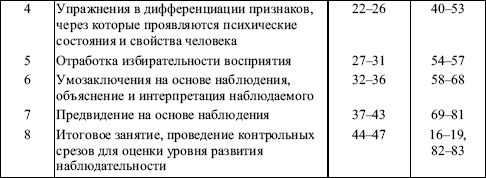

В этом разделе предложена система упражнений для развития наблюдательности. Ее основу составляет тот теоретический материал о наблюдении и наблюдательности, который изложен в предшествующих главах.

Определение наблюдательности как психического свойства и раскрытие ее связей с различными сторонами психики, а также с содержанием деятельности позволяют ответить на вопрос: что значит тренировать наблюдательность? Самый общий ответ сводится к тому, что нужно тренироваться в наблюдении, а поскольку под наблюдением понимается процесс целенаправленного восприятия, упражнения в нем составляют основу для тренировки наблюдательности.

Более конкретный ответ на поставленный вопрос заключается в том, что необходимо упражняться в технике наблюдения, с одной стороны, а с другой – развивать каждый из выделенных компонентов наблюдательности (перцептивный, понятийный, эмпатийный, прогностический). Это и есть два основания для подбора и создания системы упражнений. Эти основания взаимосвязаны и дополняют друг друга. Упражнения, развивающие, например, чувствительность к динамическим движениям лица, могут иметь направленность на отработку одного из элементов наблюдения.

Имея в виду эту взаимосвязь, мы осуществляли подбор упражнений и построение тренинга в целом.

Упражнения первого раздела направлены на знакомство с человеком как объектом наблюдения. Это необходимо, чтобы знать, что нужно видеть, во что всматриваться, что различать, наблюдая человека. Здесь предусмотрены следующие виды упражнений: тело человека как объект наблюдения, голова человека как объект наблюдения, внешние проявления психических процессов, состояний и свойств человека (позы, осанка, жесты, мимика и т. п.).

Второй раздел тренинга посвящен отработке отдельных элементов наблюдения как основы развития наблюдательности. Начинается наблюдение с постановки цели, затем на основе работы зрительного анализатора и свойств восприятия идут анализ наблюдаемой информации и ее переработка. Следовательно, нужны упражнения на отработку целенаправленности и развития соответствующих перцептивных свойств. В этом разделе предусмотрены такие виды упражнений: цели наблюдения и их влияние на его результат, дифференцирование наблюдаемых признаков, характеризующих психические состояния человека, отработка избирательности и осмысленности восприятия.

В профессиональной деятельности наблюдение – не самоцель, а средство или условие успешного решения профессиональных задач. Поэтому в тренинге нужны упражнения, которые включали бы решение подобных задач. Для выполнения таких упражнений потребуется опора на навыки, выработанные через предшествующие упражнения. В профессиях типа "человек-человек" есть общие для разных специальностей задачи, успешность решения которых основана на наблюдательности. Это задачи на понимание через наблюдение процессов, происходящих при взаимодействии людей (выводы, умозаключения из наблюдений, их объяснение и интерпретация). Другой вид задач – предвидение развития ситуаций, поведения людей, их взаимоотношений также через наблюдение. Решение этих задач формирует как понятийный компонент наблюдательности, так и эмпатию. В третьем разделе тренинга содержатся следующие виды упражнений: умозаключения на основе наблюдения, понимание и интерпретация наблюдаемых поступков людей по их внешним проявлениям, предвидение развития движений, действий, поведения человека на основе наблюдения.

Таким образом, тренинг содержит разделы, направленные на развитие перцептивного, понятийного и эмпатийного компонентов наблюдательности и предвидения на ее основе

Для оценки эффективности тренинга предусмотрен ряд контрольных заданий, которые предлагаются участникам дважды: на первом занятии и на последнем. Поскольку задания одинаковые, появляется возможность сравнить результаты, а следовательно, оценить эффективность тренинга.

При подборе заданий для контроля нами было принято во внимание следующее обстоятельство. Если результатом наблюдения считать понимание и предвидение поведения людей, то его эффективность будет зависеть от полноты и точности информации, которая была доступна наблюдателю при восприятии. Чем больше объем такой информации, тем меньше необходимость видеть детали, всматриваться, дифференцировать малоразличимые признаки. Задания в соответствии с объемом информации, необходимой для понимания и предвидения наблюдаемого, могут быть ранжированы следующим образом: наблюдается ситуация и человек в ней; наблюдается человек вне ситуации; наблюдаются только элементы внешности, несущие информацию о человеке, его состоянии и ситуации; наблюдаются только элементы каждого из средств выражения состояния (например, рот как выразитель мимики, глаза или жест). Поэтому в контрольных упражнениях сознательно регулируется объем информации о наблюдаемом человеке и его внешних проявлениях. Мы избрали самый жесткий критерий, т. е. при контроле предлагается по элементам тех или иных выразительных средств дать характеристику психических состояний.

Приводимые упражнения адресованы преподавателям, ведущим практические занятия по психологии и ставящим перед собой задачу формировать у студентов через свой предмет профессионально важные качества, в том числе и наблюдательность. Эти упражнения с успехом могут выполняться на практических занятиях по любой из психологических дисциплин, где им можно отводить 15–20 минут.

Программа и содержание тренинга

Программа тренинга

Содержание тренинга

Первый раздел тренинга включает два вида упражнений. Одни из них направлены на знакомство с общими и индивидуальными особенностями внешности (телосложение, строение головы, особенности лица и т. п.), другие – на знакомство с теми средствами, через которые в облике выражается психическое состояние или свойство (жест, мимика, пантомимика, поза и т. п.).

Упражнения этого раздела основаны на материалах, которые накоплены в практической психологии и изложены в работах А. А. Бодалева, А. В. Викулова, Ф. Лезера, А. Штангля, П. Экмана и др. Если ведущему занятия окажется недостаточно разъяснений, данных в настоящей главе, можно обратиться к соответствующей литературе (см. список в конце книги).

На занятиях предлагается материал, который призван познакомить с теми или иными особенностями внешности людей. Здесь же предусмотрены упражнения на запоминание и актуализацию этой информации. На других занятиях информационный материал не имеет самостоятельного значения, поэтому включен в упражнения.

Упражнения построены в следующей последовательности:

• типы телосложения людей;

• общие и индивидуальные особенности телосложения;

• голова и лицо человека;

• общие и особенные признаки строения головы и лица человека;

• упражнения на дифференциацию общих и отличительных признаков телосложения, строения головы, лица человека;

• упражнения на запоминание общих и отличительных признаков телосложения, строения головы, лица человека;

• жесты, позы, осанка, мимика, физиогномическая маска;

• упражнения на "чтение" выразительных движений человека.

ЗАНЯТИЕ 1

Цель: познакомить с внешним обликом человека как объектом наблюдения; провести один срез для оценки эффективности тренинга.

Необходимый материал: рис. 1-22.