Рис. 6.3. Увлеченность фантазией

Подражание как простое копирование с возрастом перерастает в творческое подражание, а затем через подражательное творчество – в подлинное творчество индивида [52]. Известно, что, прежде чем начать писать собственные картины, художники многократно копируют самые известные творения предшественников, музыканты прослушивают произведения более ранних композиторов, будущие ученые в студенческие годы повторяют эксперименты предыдущих исследователей, писатели – зачитываются книгами других.

У шестилетних детей, по данным 3. С. Бартеневой и Л. А. Шустовой [17], показатель речевой креативности варьируется от 60 до 90 %. Этот показатель они оценивали по количеству новых персонажей и действий, придуманных детьми на какую-то заданную тему. Эти исследователи делают вывод, что, несмотря на присущее детям стремление к подражательности, они обладают достаточно высокой креативностью в придумывании новых собственных речевых текстов, правда, активно опираясь на известные им литературные произведения.

Ребенок, сочиняя сказку, делает ее по образцу, а измененная часть выражает исполнение его желания. Чаще всего дети сочиняют сказки перед сном, потому что и взрослые им рассказывают их перед сном. Более того, это период, когда ребенок отвлечен от занятий и может обобщить свои впечатления.

Например, двухлетняя девочка не любит ложиться спать. Поэтому перед сном она рассказывает своей бабушке короткую сказку: "Жила-была девочка. Она никогда не ложилась спать".

Однако, чуть-чуть подрастая, дети начинают структурировать те события, которые происходят вокруг них, погружая их в известные им формы фольклора. Например, вот сказка-песенка Алены трех лет и трех месяцев, которая, засыпая, перечисляет попавшиеся ей на глаза игрушки, а также своих старших братьев и бабушку, укладывающую ее спать:

Все легли на свою кроватку.

Зайка на свою кроватку,

Бабушка на свою кроватку,

Стасик на свою кроватку,

Павлик на свою кроватку.

Все будут спать, засыпать,

И козленок засыпай,

И козленок баю-бай,

Спи, козленок, засыпай.

Как и в фольклоре, здесь происходит нанизывание событий, а ритм создается повторами. Диалогичность, часто встречаемая в фольклоре, отмечается в сказке маленькой Нины, которая также сочинила сказку перед сном:

– Мыши, мыши,

Что не спите?

Что ушами теребите?

– А не спим лишь потому

Что боимся – кот приснится.

– Выпейте водицы

И идите спать.

Бог ведь знает -

Можете проспать.

Чем старше становится ребенок, тем меньше его литературные сочинения связываются со сном и все более в них фигурирует наиболее сильно задевшее впечатление:

Ах, до чего ж красив павлин!

Посмотрите, посмотрите!

Слетайтесь, прибегайте.

Наш павлин распушил свой хвост.

Да, это – хвост!

Особенностью детских литературных сочинений, как и музыкальных и художественных, является сочетание вымышленных событий с невозможными, если они устраивают маленького литератора по каким-то другим основаниям.

Вот еще стихи девочки Алены трех лет и четырех месяцев:

Солнышко моется там на дорожке,

Бабушка моет свои ножки.

Книжка лежит на столе.

Бабушка моется там на войне.

Слово "война" девочка использует исключительно ради рифмы. Она ни в коем случае не вносит в него тот смысл, который сразу же улавливается любым взрослым. Более того, эта бабушка, которая моется на войне в стихах, в реальной жизни в момент создания стихотворения сидит рядом с внучкой и укладывает ее спать.

Но эта невозможность очень тесно переплетается с реальными переживаниями ребенка. Вот еще одна сказка девочки Нины:

Жил-был Король, и было у него 75 дочерей. И вот вздумалось ему своих дочерей замуж выдать. Пришел свататься Заморский Принц. Король выдал замуж старшую дочь и говорит: "Дочь, возьми своих сестер". Она их взяла и уехала. И стали сестры жить-поживать.

Девочке еще непонятно, зачем нужно выдавать замуж дочь. Но она знает, что в сказках так весьма часто делают короли. В то же время она имеет сестру и не может представить себе разлуку с ней. Ей нужно придумать решение, как поступить, если настанет пора выйти замуж (сестра на год младше, и им обеим еще слишком далеко до этого). Однако, слушая сказки, она не нашла ответа на этот вопрос, поэтому сама создала нужный сюжет, разрешающий ее проблему.

Чем старше ребенок, тем более отмечаются в его сказках попытки обобщить собственный опыт, особенно те его стороны, которые почему-то являются проблемными, и ребенок не может получить точный ответ на основании имеющейся информации. Вот сказка мальчика Стасика четырех лет после посещения зоопарка:

Жили-были в зоопарке папа-лев, мама-лев и маленький львеночек. Они ночью спали, а днем показывались. Потом опять ночью спали, а днем показывались.

Ребенок видел днем зверей, но он не знает, что они будут делать ночью. Но он точно знает, что делает ночью его семья, состоящая из трех человек. Поэтому, несмотря на то что он не видел маленького львеночка, он рисует семью, которая ведет себя понятным ему образом.

Затем он варьирует героев, сохраняя основную структуру сказки:

Жили-были в зоопарке папа-медведь, мама-медведь и сыночек медвежонок. Они ночью спали, а днем показывались. Потом опять спали и опять показывались.

Тот же малыш после посещения дедушки и бабушки, где на него огромное впечатление произвели свежевыпеченные булочки, сочинил соответствующую сказку:

Жили-были Дедушка и Бабушка. Бабушка пекла булочки, а потом они угощали булочками гостей.

И далее этот ребенок, освоив литературную форму, начинает фантанировать сказками, выдавая их одну за другой, излагая свой взгляд на окружающий его и непонятный мир взрослых:

В темном лесу жил Страшный Преступник. Дядя милиционер приехал на машине и отвез его в тюрьму. А Преступник заплакал и сказал, что больше так не будет.

* * *

Жил-был в лесу Ослик. Днем он сажал елки, чтобы было красиво. А вечером убирал свои игрушки и ложился спать.

* * *

Жила-была Зеленая Елочка. Она ходила и искала шишки. Найдет и наденет на себя, чтобы быть красивой.

* * *

Жил-был пастушок Иванушка. Он возил лошадок на грузовой машине. Ночью он спал, а лошадок оставлял в гараже. А утром опять возил.

* * *

Жил-был дом. Там жил Стасик, мама Лена и папа Игорь. Пошли они гулять, а потом пришли и стали смотреть "Спокойной ночи". А потом Стасик пошел спать и стал рассказывать маме сказки.

Эти сказки можно считать стихами в прозе, так как в них есть один и тот же мерный ритм укачивания при засыпании. Рифма еще очень трудна для детей этого возраста.

Как и в фольклоре, на который опираются эти ранние детские сочинения, на единый стержень стихотворного ритма с помощью рифмы или общего персонажа нанизываются отдельные разрозненные события.

Рифма трудна, но ребенок ее хорошо чувствует. Он еще не может справиться с отдельными частями своего стиха, но в нем чувствуется направление поиска. Вот стихи пятилетнего Славы:

Мышка хвостатая,

уши лохматые.

Вот и котик.

Он персидский.

Ходит близенько.

Вот и страус длинноногий

бегает быстрей меня.

Щеночек лохматый гонял воробьишку.

Взлетел воробьишка, щеночек остался.

Подобные тексты стимулируют воображение ребенка своей неопределенностью и невероятной яркостью. Именно таким образом рассказывают дети о своих впечатлениях в рассказе И. Тургенева "Бежин луг". Даже через литературную авторскую обработку читатель четко чувствует недосказанность событий и плавный переход истории про домового в историю про утопленника и светопреставление (затмение солнца). Причем недосказанность, неопределенность событий создает простор для необузданного воображения.

Впрочем, подобное движение наблюдается в любом спонтанном разговоре у взрослых, если их не ограничивают рамки наблюдений со стороны.

Как и в народном фольклоре, где соединение разнородных эпизодов приводит к нелепости, так и в детском литературном творчестве она регулярно возникает, но ребенок сам ее не замечает.

Если сказки мальчика четырех лет слагаются на основе фрагментарной композиции, то сказка более старшей девочки основана на кумулятивной, при которой замуж в конечном счете выходят все сестры (см. с. 175). В сказках маленького мальчика действие начинается сразу же. Произвольность и разрозненность эпизодов порождает открытость сюжета. Это позволяет ребенку обобщить громадность мира, многообразие действующих лиц.

Начиная сочинять, дети практически никогда не знают, о чем они будут сочинять. У них нет предварительного замысла, и текст как бы самостоятельно изливается из ребенка [190]. Еще одна особенность раннего детского литературного творчества состоит в том, что оно не отражает литературный дар и не коррелирует с ним в дальнейшем. Однако это творчество может предсказать возможности стать талантливым читателем, что и отражается в большинстве работ на эту тему [51, 80, 91, 92, 168,191,192].

Подрастая, дети начинают вплетать юмор в свои произведения. Вот рассказ Славы шести лет:

"Инопланетяне и Земля"

Однажды в восемь часов утра с астероида 112 прилетел космический корабль 2. Их космический корабль сел прямо на крышу дома. Дом был девятиэтажным, а из окна пахло булочками. Вы, наверное, уже знаете, что инопланетяне любят булочки. Инопланетяне учуяли запах булочек и прыгнули в окно. Они надели шляпу и вошли на кухню, пока там никого не было. Они взяли булочку и вернулись к себе на корабль.

В этом тексте есть отзвуки сказки "Маленький принц" А. Экзюпери, которую ребенку только что прочли, и рассказа Носова "Шляпа", который малыш любил. Но здесь появляется новое качество текста: ребенок пытается общаться с читателем ("Вы, наверное, уже знаете") и он пытается шутить.

Как и в случае музыкального творчества, проблемой детского литературного творчества является то, что воспринять литературное творение ребенка может лишь человек, чувствительный к тексту. К сожалению, многие родители не замечают и не записывают первые творения своих детей. Возможно, что, почувствовав равнодушие взрослого к своим сочинениям, ребенок теряет к ним интерес, расценивая их как незначимые и неценные в мире, в котором ему предстоит жить.

Словарь к 6-й главе

Артефакт – полученный в эксперименте результат, который является не реальным фактом, а ошибкой эксперимента или случайным воздействием, не относящимся к исследованию.

Вербальная сеть – система взаимодействия слов в языке, в которой слова, различные по смыслу и произношению, находятся в разной степени взаимной удаленности или близости. Особенности индивидуального функционирования сети определяют многие речевые характеристики человека, например, специфику "семантических полей" (то есть количество смыслов, описывающих данное слово), синонимию, антонимию слов, их податливость к заменам, понимание многозначных слов, словесные ассоциации.

Внешняя речь (то есть собственно речь) имеет коммуникативную направленность, то есть ориентирована на понимание другими людьми.

Внутренняя речь – общение человека с самим собой для постановки и решения той или иной познавательной задачи. Она отличается от внутреннего проговаривания (или речи "про себя", беззвучной речи) и внутреннего программирования (создания плана будущего высказывания или цепочки высказываний).

Неологизм – слово, произносимое ребенком, которое не является повторением услышанного, а отражает процесс осмысления им языковых норм и попытку использовать эти знания для обозначения освоенных им понятий.

Словотворчество – это процесс осмысления ребенком языковых норм, в котором он использует эти знания для обозначения освоенных им понятий, создавая собственные слова.

Глава 7

Игра и творчество

Мы играем не потому, что мы бываем детьми, но нам именно для того и дано детство, чтобы мы могли играть.

К. Гросс

7.1. Игра в мире животных и человека

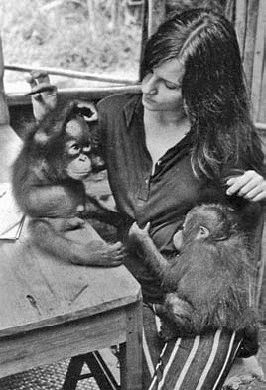

Игра не является прерогативой исключительно человека. Играют все высшие животные [102]. Чем выше на эволюционной лестнице находятся животные, тем большей сложности достигают их игры, тем больше времени они требуют в дневном распорядке и тем больше вероятности, что элементы игры сохранятся и во взрослом состоянии (рис. 7.1) [225]. Активно обсуждается предположение о связи эволюции приматов с игровым поведением [210].

Рис. 7.1. Животные любят играть не меньше, чем люди (Б. Галдикас-Бриндамур, 1975)

Игра включает в себя и подражание, и собственно экспериментирование. Если первое составляет воспитательное и коммуникативное свойство игры, то последнее отражает творческий потенциал игры. Именно в игре человек отдыхает от принуждения к работе и обретает безотчетное наслаждение свободой [56].

Эксперименты X. Ф. Харлоу (И. F. Harlow) [236] продемонстрировали тот факт, что лишенные возможности играть со своими сверстниками детеныши высших обезьян в дальнейшем становятся агрессивными, не могут влиться в сообщество животных и не оставляют потомства: они не проявляют сексуального поведения, свойственного данному виду.

По исследованию игр животных можно многое сказать об их умственных возможностях. Наблюдение за особенностями игр в человеческом сообществе также позволяет сделать вывод о том, в каких временных рамках мы находимся. Например, агон (древнегреч. – борьба, игра) характеризует эллинскую цивилизацию, рыцарский турнир – европейское средневековье, кулачный бой – русскую культуру, современное телевидение предлагает бесчисленные игры, целью которых являются денежные призы [8].

Однако существует и различие игрового поведения животных и людей: в большинстве животных сообществ взросление предполагает полное исчезновение или резкое сокращение игрового поведения. Человек же характеризуется удивительным постоянством в игре. В человеческом обществе играют и дети, и взрослые. Однако в разные возрастные периоды игры меняются, как меняются и цели, ради которых затеваются игры.

7.2. Игра как феномен культуры

Безусловно, игра является основой всей человеческой культуры [103], поскольку, как далеко мы не заглянем в историю человечества, мы обязательно столкнемся с тем или иным ее проявлением. Взрослую игру обычно рассматривают либо как продолжение детской с некоторым изменением акцентов, либо как напоминание о золотом времени детства. При этом во взрослой игре пытаются отыскать либо корни детской, либо некоторые ее параллели. Теория взрослой игры, в отличие от детской, менее разработана.

Игру представить может любой, даже если в языке нет такого понятия. Все серьезное можно отрицать, но не игру. Взрослая общность выстраивается через формы и функции игры. В основе наиболее значимых форм общественной жизни лежит игра, являющаяся их проформой [186]: например, суд, выборы президента, войны, встречи на высшем уровне, выступления на ассамблеях ООН, защиты дипломов и диссертаций и т. д.

Однако слишком разительно отличается безмятежная игра малыша (рис. 7.2) от того болезненного действия, которое производит взрослый человек, бесконечно забрасывая фишки в отверстие игрального автомата с тайной надеждой на безумный выигрыш, или от способов, применяемых претендентами на пост президента для дискредитации других кандидатов.

Рис. 7.2. Игра ребенка

И. Хейзинга [186] попытался выявить основные признаки игры, объединяющие, казалось бы, несопоставимые ситуации:

– игра всегда добровольна, а потому это способ реализации свободы (свободы от жесткой детерминации жизни, от сословных рамок, от меркантильности);

– игра – это способ снятия напряжения монотонной жизни через радостную мобилизацию духовных и физических сил;

– игра ограничена во времени и в пространстве и защищена этим пространством;

– игра имеет правила, структурирующие ее и позволяющие ей возобновляться;

– хотя в игре и есть неопределенность, но игра стремится к ее разрешению, а потому и к гармонии;

– в игре нет выгоды, и она вовлекает человека, активизируя его способности;

– игра сплачивает людей в группы, которые поддерживают друг друга на протяжении жизни.

"Это действие, протекающее в определенных рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы и необходимости. Настроения игры есть отрешенность и воодушевление – священное или просто праздничное, смотря по тому, является ли игра посвящением или забавой. Само действие сопровождается чувствами подъема и напряжения и несет с собой радость и разрядку" [186].

Выделенные И. Хейзингой параметры игры характеризуют ее как некоторый теоретический конструкт, не имеющий отношения к действительности. Реальная игра часто разительно отличается от декларируемых в ней правил. В основе большинства игр лежит принцип "честной игры", открытого состязания, отсутствия выгоды. Именно таковыми должны были являться (вне зависимости от реального протекания событий) рыцарские турниры, художественные конкурсы, конкурсы красоты, спортивные состязания, философские диспуты.

Основное направление развития цивилизованных сообществ на земле шло в сторону коммерциализации жизни, при которой на первый план выступает выгода. Но как только результатом игры становятся деньги или статус, позволяющий иметь много денег, игра прекращает свои полномочия как честная игра, как способ реализации свободы. Это подтверждает нарастающее число допинговых скандалов в Олимпийских играх и международных соревнованиях, бесконечные публикации о подтасовках на конкурсах красоты, творческих конкурсах и даже философских диспутах. Коммерциализация игры лишает ее всех привилегий творческой активности, а потому мы не будем касаться в дальнейшем изложении такого типа игр, которые являются лишь субпродуктом, заменителем игры как свободного и творческого времяпровождения человека. В этом случае маской игры прикрываются специально разработанные механизмы порабощения человека обществом потребления, включения его в непрерывную вереницу событий купи-продай. Большинству дошкольников недоступны эти особенности современной действительности, а потому, играя, они делают это совершенно безвозмездно.