Рис. 8.4. Обучение подтягиваться в более позднем возрасте требует больше усилий, чем в младенчестве

Ребенок настроен, подготовлен к тому, чтобы связывать между собой отдельные элементы событий внешнего мира, превращая первоначально воспринимаемый хаос в некоторые схемы, состоящие из комплекса чувственных и двигательных ощущений, затем упрочивая эти схемы, а потом – комбинируя их в новых сочетаниях и тем самым приспосабливаясь к окружению.

Детство – самая зависимая, подчиненная и подавляемая взрослым миром часть жизни. В системе детства, в отношении к детству отражаются и воплощаются социальные и культурные представления эпохи, ее ориентиры и предпочтения. Оно отдано на откуп институтам образования и воспитания. Слова "воспитание", "образование" буквально означают вмешательство, "желаемый образ". На ребенке сосредоточиваются интересы огромного социального института, озабоченного не столько малышом, сколько собственными проблемами: саморазвитием, вопросами занятости, профессиональными интересами, материальным обеспечением, научной перспективой [8].

Таким образом, остаться творческими могут люди, ранние условия жизни которых были таковы, что их детские открытость и непосредственность не исчезли от столкновения с событиями, заставившими перестать верить миру. Рядом были взрослые, которые, возможно, даже насильно обучали чему-то, но не нарушали целостность личности того, кого обучали. Им оставляли инициативу и разрешали сложную активность, сообразную возрасту.

Можно предложить бесконечное множество примеров, демонстрирующих разрушительную силу воздействия общества на творческую активность ребенка. Производство игрушек в настоящее время стало второй по доходности отраслью производства после производства оружия. Денежные отношения врываются в жизнь ребенка через самое любимое. Ребенок не может устоять перед бесконечным соблазном ярких предметов. Новая дорогая игрушка требует особого отношения. Ею можно любоваться, но нельзя сломать. Иначе зачем покупать, если ломать красиво сделанную вещь? Еще Гегель утверждал, что лучшее, что может сделать ребенок с игрушкой, – это сломать ее, имея в виду желание ребенка узнать, что же находится внутри, стремление понять ее устройство, а затем комбинировать с уже имеющимися остатками других игрушек, составляющих основную базу творчества.

Дорогая игрушка не может быть проекцией внутреннего мира ребенка, частью его интимного пространства. Она становится воплощением достатка его родителей и демонстрацией иерархических отношений в обществе и делает ребенка рабом окружающих его вещей.

С этой точки зрения ребенку в младенчестве полезнее играть с собственными пальцами, пижамкой, предметами обихода. Внимательное наблюдение за детьми без труда обнаружит безудержное влечение малышей играть посудой, одеждой, продуктами – всем тем, что составляет их непосредственное окружение. Мы уже приводили эксперимент Дж. Брунера (1981), в котором дети, предварительно поигравшие с материалом, затем более творчески его использовали. Важно учить ребенка самому создавать игрушки из подсобного материала, что способствует развитию созидательных способностей. Купленных игрушек должно быть не много, и покупая их, родители должны осознавать, что они обязательно будут разобраны на винтики. Только в этом случае можно на некоторое время, пока ребенок еще не готов противостоять мнению общества, оградить его от меркантильного отношения к миру, которое является врагом всякого творчества.

Таким образом, собственная активность ребенка по освоению и познанию мира обусловливает творчество. Как только он усваивает штампы, существующие в данной культуре, по поводу мироустройства и взаимоотношения людей и полностью приемлет их, творчество прекращается. Когда все объяснено и нет неизведанного (а именно таким любое общество пытается представить мир), творить незачем. Нужно четко усвоить стереотипы поведения, приводящие к тем или иным достижениям, и далее максимально четко следовать им.

Творческое начало в детях эволюционно эффективно, поскольку позволяет легко перенимать новые формы поведения, приспосабливаться к той среде, в которой родился. Термин "адаптация" применяется к широкому кругу явлений. С позиции теории эволюции [60] адаптация – это механизм, который лежит в основе освоения растениями и животными новых мест обитания и обеспечивает выживание в конкурентной борьбе. Для большинства физиологов адаптация – это частное явление приспособления к конкретным условиям существования [90]. Психологи используют его для определения интеллекта. В этом случае под адаптацией понимается приспособление к постоянно меняющимся социальным и психологическим условиям с применением разнообразных знаний и умений [69].

Итак, адаптация – это всегда перебор разных возможностей, гибкая система подлаживания к тому, в чем вынужден жить. Но взрослое сообщество нуждается в стабильности, поэтому оно подавляет творческое начало у взрослых, несущее потенциальную угрозу возможности изменения существующего строя. Происходит это подавление через систему воспитания и обучения детей, имеющую ту или иную степень гибкости или, напротив, жесткости, в зависимости от того, насколько общество ограничивает творческий потенциал своих членов.

Адаптация связана с активацией правополушарных функций, поскольку именно правое полушарие отвечает за целостное восприятие мира и включает в разработку маловероятные связи. Однако когда процесс адаптации завершается, вновь начинает доминировать левое полушарие, основной особенностью которого является эффективное функционирование в стабильных условиях, где есть события максимальной вероятности, которые требуют стереотипного поведения [98].

При рождении у детей более зрелым является правое полушарие, что позволяет им осваивать события любой вероятности вне зависимости от того, в каких экзотических условиях им довелось родиться. Становление речи способствует развитию левого полушария и подавлению им функций правого. Дальнейшее школьное обучение направлено преимущественно на развитие способностей левого полушария, что в еще большей степени подавляет активность правого и ведет к дисгармоничному развитию личности.

Творчество для ребенка представляется единственной возможностью овладения тем, что составляет ценности общества, в котором он родился. Его эволюционная функция состоит в адаптации к среде на фоне физиологической и психологической незрелости организма, становление которого происходит как раз в процессе освоения новых навыков, знаний, умений.

Но адаптация – это не просто приспособление, но приспособление через разрешение стрессовых и конфликтных ситуаций. И креативность с этой точки зрения жизненно необходима именно для решения проблем адаптации [260, 265]. Именно поэтому более креативные дети лучше разрешают межличностные конфликты [264, 290] и у них более высокий уровень понимания эмоций других людей [215, 271]. При этом агрессивные дети, проявляющие разрушительное поведение, хуже решают интеллектуальные творческие задачи [272, 212] и плохо справляются с собственными эмоциями. Доказано, что только те восьмилетние дети, которые говорят о переживаемых эмоциях в процессе эксперимента, обнаруживают более разнообразные ответы в тестах на креативность [266]. Стоит иметь в виду, что все это касается только дошкольников и младших школьников. Если родители будут усиленно поддерживать творчество ребенка только в интеллектуальной сфере, его творческие способности в эмоциональной и социальной сфере постепенно исчезнут.

8.2. Подросток на пути от детства к взрослению

Подростковый возраст – время становления каждого как мужчины или женщины. В одночасье в кровь поступает такая порция половых гормонов, которая превышает их концентрацию в более раннем возрасте даже не в десятки, а в тысячи раз. Подросток начинает воспринимать себя не малышом, а взрослым. Тело его стремительно растет, и он, не замечая этих изменений, крушит все вокруг, еще не привыкнув к изменившимся размерам своего тела. Внешне он очень напоминает взрослого, но его опыт, его возможности пока еще принадлежат миру детства, от которого он стремится отказаться как можно резче, чтобы быть принятым в мир взрослых.

Он впервые начинает глядеть на себя глазами взрослого. И внутри каждого подростка расцветает именно тот взрослый, который оказал максимальное влияние на развитие его личности. Весьма часто это критикующий, а не доброжелательный взрослый.

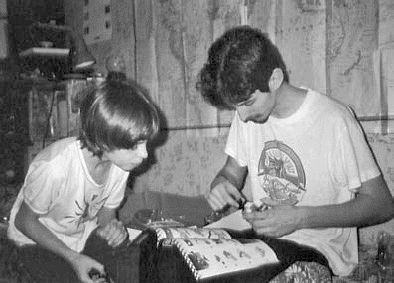

Этот внутренний критик не доволен ни собой, ни миром. В этом возрасте официально заканчивается период игры, так как внутренний критик приписывает ее периоду детства. Но детское желание играть, которое не может исчезнуть в одночасье, сколь бы суровым ни был этот внутренний критик, легко обнаружить в том удовольствии, с которым старшие братья обучают младших пользоваться новыми игрушками, полагая, что никто не может заподозрить их в детском поведении (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Совместная игра младшего и старшего братьев

Формирующаяся личность сталкивается с первыми проблемами любви. Любви к себе, к другим, к миру. Подавленное сексуальное влечение порождает творчество нового типа, существенно отличное от того, что созидалось ранее. Ребенок творит для себя и не имеет амбиций поразить мир своим сочинением. Ему вполне достаточно для удовлетворения улыбки мамы, дедушки или отца. Подростку хочется поразить весь мир. И семья уже не является значимой для экспертизы новых опусов. У подростков есть языковой опыт. Они много говорили, читали, поэтому практически каждый из них может срифмовать слова или изложить в дневнике первые взрослые мысли, которые при прочтении выглядят столь наивными, что их можно поверить только самому себе. Сидящий внутри критик сомневается в уникальности созданного, да и окружающие теперь относятся к нему как взрослому, а потому не восхищаются, как это было с любым творением ребенка буквально несколько лет назад. И жажда творчества погибает на костре внешней и внутренней критики.

Если с ребенком занимались ранее, то он может пробовать выражать свои чувства либо в музыке, либо в рисунке. Но это требует большой ежедневной работы и отказа от многих удовольствий, которые впервые становятся доступными в подростковом возрасте. Многие, попробовав рисовать, смотрят на собственные произведения иначе, чем несколькими годами ранее. До того им нравилось все, что выходило из-под их карандаша. Теперь они видят беспомощные детские рисунки. Весьма часто внутренний критик отрицает детство как пройденный этап, но не готов поощрять подростка на работу, чтобы в постепенном труде приобретать навыки взрослого творца.

Можно выделить четыре варианта "судьбы" творческого потенциала после того, как естественное для любого ребенка стремление к "натуральному" творчеству вошло в соприкосновение и столкновение с социокультурной средой, выполняющей функции отбора, оценивания и редактирования продуктов этого творчества и инертно сопротивляющейся любым творческим инновациям. Путь, по которому пойдет подросток, зависит от мужества (жизнестойкости) и интеграции личности. При недостаточности того и другого наиболее вероятно подавление творчества, полная конформная (соглашательская) деиндивидуализация личности. При наличии личностной интеграции, но недостаточном мужестве преодолевать внешние барьеры, возможно ограниченное творчество. При высоком мужестве, но недостаточной личностной интеграции наиболее вероятно дезадаптивное творчество. В этом случае творчество связано с неврозами и другими нарушениями функционирования. Личности не удается справиться со своим творчеством, и творчеству не удается справиться с личностью. Возникает динамическое неравновесие: сохранение творчества достигается ценой принесения в жертву личностной адаптации.

Творческий человек всегда уязвим из-за открытости миру и тонкой, сложной внутренней организации, которая заведомо более подвержена срыву, чем простая организация. Человек отказывается от того, чтобы пожертвовать творчеством ради благополучия, и вместе с тем оказывается не в состоянии интегрировать его в свою жизнь. Такие люди демонстрируют высокий уровень творчества только с художественным или научным материалом, но не с собственной жизнью и не с социальной реальностью. Часто они оказываются неуспешными по отношению к собственной жизни не только по критериям адаптации и положительных эмоций, но и по критериям самореализованности, отношений с другими людьми, смысла и т. п. [97].

Последний вариант можно назвать "интегрированным творчеством". В этом случае человек владеет своим даром, своим творчеством, которое является для него не источником проблем, а источником силы, смысла и наслаждения. В истории культуры наряду с дезадаптированными творцами, у которых отношения с миром складывались очень непросто и болезненно, такими как Ван Гог, Достоевский, Мандельштам, были и другие, креативные не только в художественном материале, но и в жизни, такие как Микеланджело, Гете, Пушкин, Пикассо, Солженицын. И те, и другие испытывали одинаково много трудностей; различие заключается в успешности совладания с ними.

Таким образом, взрослое творчество отнюдь не является всеобщей необходимостью. Требование преодолевать сопротивление общества и самого себя в творческом процессе утверждали многие [42, 138, 117]. Творчество – это тяжелая работа, а потому романтическое отношение к нему как к чему-то абсолютно свободному не соответствует реальности. Оно не возникает автоматически и у людей, в силу тех или иных обстоятельств освободившихся от внешних ограничений. Творческие действия всегда нарушают существующее положение вещей в обществе, вне зависимости от того, в какой области проходят и насколько понимает это сам творец. Общество всегда противодействует такому нарушению, поскольку стремится к сохранению своего прежнего состояния [241].

8.3. Совместное творчество ребенка и взрослого

Ребенок открыт миру, готов к любым движениям вперед, но у него мало опыта – единственного источника творческих идей.

Взрослый закрыт в той или иной мере от мира, так как уже знает, какую боль приносит непосредственность. Он накопил опыт, который теперь часто ограничивает творческую активность. Мы уже упоминали, что общество часто поощряет вариативное поведение в детстве и препятствует ему во взрослом состоянии. Очевидно, что возможны разные сочетания этих свойственных разным возрастам качеств, приводящие к неодинаковым последствиям для каждой пары взрослый – ребенок. Если в паре ведущим будет взрослый, то, скорее всего, ребенок, начав крайне интенсивно развиваться и проявив не свойственную возрасту творческую активность (поскольку она спровоцирована взрослым видением), быстро впитает особенности восприятия и представления взрослого и будет создавать то, что нравится взрослому, поскольку любит его и биологически запрограммирован точно чувствовать его настроение. Так часто бывает с вундеркиндами, поражающими общественность недюжинными возможностями в раннем детстве, но позднее ничем не выделяющимися из основной массы представителей искусства. В паре с таким ребенком обычно находится сильный талантливый отец или учитель.

Если в паре главенствовать будет ребенок, то, даже в раннем детстве не обнаружив чего-то знаменательного, весьма скоро он остановится в развитии как личность творческая. Ребенок бесконечно любит все, что он делает. Не получая адекватной обратной связи от взрослого, он будет воспроизводить одни и те же рисунки, сказки, музыкальные пьески, которые постепенно перестанут соответствовать его растущим требованиям к себе и другим, утратят свежесть и непосредственность, но приобретут нарочитость и примитивизм. Его собственный внутренний критик представит взрослого как некомпетентного в оценке его творений, а потому и сам будет слишком суров к ним. Поскольку в этой паре взрослый не смог научить ребенка интенсивно работать, чтобы достигать результата, творческая активность с наступлением подросткового возраста резко прекратится.

Наконец, возможно уникальное сочетание лучших качеств каждого возраста, когда лидерство взрослого будет проявляться лишь в том манящем направлении, которое будет увлекать ребенка, но не ограничивать его в восторге перед миром.

В каждом ребенке просыпается художник. Вообразим ситуацию, в которой друг пришел к художнику. Видя, что художник упорно трудится, желая облегчить ему жизнь, друг приносит ему готовую картину. В лучшем случае художник выразит недоумение, а в худшем – обидится. Эта ситуация является аналогом некоторых типов взаимодействия взрослого (друга) и ребенка (художника). Желая облегчить ребенку путь постижения мира, взрослый слишком рано дает ему наводящие советы или даже приносит уже готовые вещи, ограничивая возможности ребенка собственным, уже достаточно стереотипным мироощущением [129]. Каким же образом ребенок может учиться, то есть быть учеником, оставаясь художником, танцором, актером, музыкантом, поэтом?

Мы уже говорили, что ребенок строит свой рисунок как интеллектуальную модель мира, а не как его зримый аналог. Он рисует не то, что видит, а то, что знает. Это знание в рисунке он обобщает до символического описания, доступного ему на этом уровне развития. Но для взрослого важна внешняя похожесть рисунка ребенка на то, что он изображает. Предлагая ребенку технику повышения точности изображения, взрослые обедняют детское рисование, лишая его наиболее высокой, "мироустроительной" функции, а детское творчество – внутренней самостоятельности [131]. Не осознавая того, учителя могут разрушить результаты мироустроительной работы ребенка, борясь с "линией земли" и "линией неба". Это столкновение разных интеллектуальных и мировоззренческих концепций может разрушить творческий потенциал ребенка. Взрослый должен работать не с техникой рисунка, которая сменится, как только ребенок перейдет на другой интеллектуальный уровень, а с личностью ребенка, возможностями его восприятия и обобщения результатов этого восприятия.

Творчество взрослых – это созидание, большой труд и самоотдача. Именно этому взрослый должен учить ребенка: желанию творить, а не разрушать, получать удовольствие от сделанного, доводить начатое до конца, преодолевать себя на этом пути, получать удовольствие от процесса дарения. Взрослый не ускоряет и не тормозит мироустроительную функцию ребенка. Он оберегает ее, в том числе от самого себя, от попыток навязать ребенку свое видение мира. Именно будущая уникальная картина мира, созданная собственными усилиями малыша, ляжет в основу его уже взрослой творческой активности. Желая облегчить ребенку этот нелегкий путь первого творческого достижения – создания собственной картины мира, – взрослый прекращает его рост как созидателя.