КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (КИ) И НАШИ ТАЛАНТЫ

Говорят, что тесты на определение коэффициента интеллекта (КИ) измеряют наш "абсолютный уровень интеллекта", а следовательно, они должны быть правдивы. Помимо того факта, что балл КИ может существенно измениться в результате небольшой целенаправленной тренировки, есть и другие аргументы против таких тестов.

Во-первых, как показало исследование творческих способностей, проведенное отделением Калифорнийского университета в Беркли, человек, имевший высокий показатель КИ, не обязательно обладал следующими качествами: независимостью мышления, независимостью поступков, наличием чувства юмора и способностью оценить юмор, чувством красоты, сильной аргументацией, способностью радоваться сложности и новизне информации, оригинальностью, способностью всестороннего изучения материала, быстрым темпом, гибкостью или проницательностью.

Во-вторых, те, кто отстаивал точку зрения, что тесты КИ измеряют широту и абсолютный диапазон способностей человека, не принимали во внимание тот факт, что тест надо рассматривать с трех основных позиций:

1) мозга, который подлежит измерению

2) самого теста

3) результатов.

К сожалению, сторонники тестов КИ слишком увлеклись самими тестами и их результатами и игнорировали истинную природу мозга, который они собирались оценивать.

Они не сумели понять, что их тесты не выявляют основных способностей человека, а измеряют ту часть человеческих возможностей, которая осталась неразвитой и нетренированной. Их претензии во многом напоминают претензии воображаемого "замерщика" женской ноги на Востоке во времена, когда там считалось, что у женщин должны быть небольшие ступни. На всю ступню маленькой девочки до щиколотки накладывался тугой бинт, который не снимался до тех пор, пока она не переставала расти. Это делалось для ограничения роста ноги и придания ей "изящности".

Однако полагать, как это, должно быть, делал "замерщик", что те параметры отражают естественные и абсолютно совершенные пропорции тела, так же абсурдно, как и считать, что тесты КИ дают представления о природных параметрах наших умственных способностей. Наши способности, как и ноги восточных женщин, зажаты "в корсет" нашего неправильного отношения к ним и неправильного обращения с ними, в результате чего они оказываются развитыми не в той степени, в какой это предусмотрено природой.

В защиту тестов КИ приведем следующие замечания об их истории. Их не разрабатывали, как это часто предполагается, ради "дискриминации масс". Напротив, французский психолог Бине заметил, что дети, получавшие высшее образование, преимущественно происходили из высших социальных слоев. Он счел это несправедливым и разработал первые тесты КИ, для того чтобы каждый ребенок с достаточными умственными способностями мог быть квалифицирован пригодным к дальнейшему обучению. Тесты предоставляли единственно возможный шанс детям, которые при других способах отбора не получили бы его никогда.

Если тесты КИ рассматривать в качестве игровых упражнений или "маркеров" данной стадии интеллектуального развития в нескольких специфических областях, то их можно использовать одновременно и для измерения имеющегося уровня развития данных способностей, и как отправную точку для их совершенствования и соответственно улучшения балла КИ.

МЛАДЕНЕЦ ― МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВА

Еще одним убедительным доказательством непревзойденности человеческого мозга является развитие младенцев. Младенец далеко не так беспомощен и несмышлен, как о нем принято думать. Наоборот, он необычайно умственно развит и способен к учению и запоминанию, и даже в самом раннем возрасте опережает в этом аспекте любой суперсложный компьютер.

За очень немногими исключениями, все дети к двухлетнему возрасту, а то и раньше, уже умеют говорить. Поскольку это происходит со всеми, то воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но если данный процесс рассмотреть более внимательно, то он оказывается чрезвычайно сложным.

Попытайтесь вслушаться в чью-либо речь, представив себе, что вы не знаете языка, на котором говорят, и мало что знаете о вещах и понятиях, о которых идет речь. Эта задача окажется сложной не только сама по себе, но из-за слитности речи часто невозможно будет определить даже границы отдельных слов. Каждый ребенок, научившийся говорить, сумел преодолеть не только эти трудности, но и проблему отделения того, что имеет смысл, от того, что никакого значения не несет. Когда к нему обращаются с чем-то вроде "у-у-сиии-пу-уууси-лапуууси-мой-хороший-дорогусик", удивительно, как ему вообще удается что-либо понять!

Способность маленького ребенка освоить язык требует от него владения многими процессами, включая врожденное чувство и тонкое дифференцированное восприятие ритма, математики, музыки, физики, лингвистики, пространственных взаимоотношений, памяти; интегративных, творческих действий, логических построений и мышления, то есть активной работы обоих ― правого и левого ― полушарий.

И если вы все еще не уверены в собственных способностях, вспомните, что сумели научиться говорить и читать, и поэтому должны понять: трудно оспаривать то, доказательством чему сами являетесь.

Ваш мозг, несомненно, способен справиться со значительно более сложными задачами, чем казалось раньше. Следующие главы этой книги прольют свет на ряд областей, в которых вы сможете усовершенствоваться и получить удовлетворение собой.

3 Как сдерживаются силы человеческого мозга

ПОЧЕМУ ПРОЯВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛУ

Даже несмотря на все возрастающее число доказательств, есть люди, которые по-прежнему скептически относятся к возможностям головного мозга, указывая на то, что реальное поведение большинства людей прямо противоречит этому утверждению. В ответ на возражения такого рода нами был составлен вопросник, на вопросы которого мы попросили дать ответы людей различных слоев общества и разных профессий. Цель состояла в том, чтобы определить, почему этот изумительный орган так мало используется. Ниже приводятся вопросы, а под каждым вопросом ― ответ, который дали на него не менее 95% опрошенных. Читая, задайте эти вопросы себе.

* Говорили вам в школе что-нибудь о человеческом мозге и о том, каким образом понимание механизмов его функционирования может помочь вам учиться, запоминать, думать и т. п.?

Нет.

* Изучали вы, как работает память?

Нет.

* Преподавали ли вам что-нибудь о специальных прогрессивных методах запоминания?

Нет.

* Что-нибудь о движениях глаз во время обучения и о том, как можно использовать такое знание с преимуществами для себя?

Нет.

* Что-нибудь о разных методах учения и о том, как их применять при изучении различных дисциплин?

Нет.

* Что-нибудь о природе концентрации мыслительных процессов и о том, как их активизировать при необходимости?

Нет.

* Что-нибудь о мотивации, ее влиянии на способности и как ее использовать с выгодой для себя?

Нет.

* Что-нибудь о природе ключевых слов и ключевых понятий и их отношении к конспектированию, воображению и т. п.?

Нет.

* Что-нибудь о мышлении?

Нет.

* Что-нибудь о творческой активности?

Нет.

Теперь ответ на первоначальные возражения должен быть ясен: причины, по которым наше реальное поведение не соответствует нашим минимальным возможностям, состоят в том, что у нас нет информации о самих себе или о том, как наилучшим образом можно использовать наши врожденные способности.

ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК!

На протяжении последних тридцати лет я проводил еще одно наблюдение в пятидесяти различных странах, во время которого просил людей представить себя в следующей ситуации:

"Вы завершили выполнение какой-либо работы, и результаты получились просто ужасными. Вы пытаетесь избежать ответственности, приводя обычные доводы в качестве причин провала, типа: "Такой-то и такой-то не прислал мне вовремя факс", "Я заболел как раз в самый ответственный период", "Это их вина: если бы система связи в их компании работала лучше, все было бы в порядке", "Начальник не дал мне сделать то, что я предлагал" и т.д.".

Затем их просили представить, что, несмотря на все эти блестящие аргументы, их все-таки загоняют в угол, деться некуда и надо признать, что они действительно в ответе за провал.

В конце концов их просили закончить фразу, которая чаще всего используется для признания собственной вины: "Ну ладно, ладно, это моя вина, но что вы хотите ― я...!"

И каждая группа опрошенных во всех странах и на всех языках единодушно заканчивала фразу словами "всего лишь человек!"

Как ни смешно это может показаться сначала, но этот факт отражает широко распространенный и вводящий в серьезное заблуждение миф о том, что человек несовершенен и полон изъянов и что именно в этом состоят причины растущего каталога "ошибок" и "провалов" человека.

Представим теперь, что вышеописанный сценарий разыгрывается прямо противоположным образом: "Вы сделали потрясающее дело, и люди называют вас "выдающимся", "удивительным", "гением", "талантом", а о вашей работе говорят как о чем-то "исключительном", "лучшем из того, что они видели в своей жизни", "невероятном" и "не имеющем себе равных". Какое-то время вы, конечно, отнекиваетесь, но в конце концов вам приходится признать свою гениальность. Сколько раз вы сами или другие люди на ваших глазах вставали и с гордостью произносили: "Да! Я ― талант, я ― гений, и работа, которую я сделал, действительно поразительна, настолько поразительна, что поразила и меня самого! А все потому, что я ― человек!

Наверное, ни разу...

А ведь именно второй вариант данного сценария более естествен и на самом деле правилен, если выбирать из двух. Потому что человек, в том числе и вы, о чем говорилось в главе 2, ― выдающееся явление, а многие сказали бы ― "чудо" природы.

Причина наших "ошибок" и "провалов" не в том, что мы "всего лишь люди", а в том, что на данном, раннем этапе нашей эволюции мы предпринимаем только первые, все еще детские, пробные шаги к освоению потрясающего биокомпьютера, которым обладает каждый из нас.

Именно потому образовательные программы во всем мире так мало времени уделяют вопросам о том, как научиться учиться, что мы как раса еще не знакомы с фундаментальными принципами работы этого биокомпьютера.

Пользуясь современной компьютерной метафорой, можно сказать, что мы не знаем программного обеспечения для мозгового процессора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Предлагаемая книга представляет собой первую "инструкцию по эксплуатации", составленную для того, чтобы помочь вам высвободить необычайный диапазон ваших природных интеллектуальных возможностей.

4 Читайте быстрее и продуктивнее

ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ

Внизу этой страницы и на следующей перечислите все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при чтении и запоминании. Будьте строги к себе. Чем больше проблем вы сможете определить, тем успешнее их решите.

На протяжении последних пятнадцати лет учителя, обучающие чтению, замечают, что в каждом классе возникают одни и те же общие проблемы. Ниже приводится список наиболее часто встречающихся. Советуем читателю сопоставить данный список с собственными трудностями и внести свои добавления ― вероятно, их будет немного.

видение

скорость

восприятие

время

объем

окружение

конспектирование

сохранение

возраст

страх

утомляемость

леность

скука

интерес

анализ

критическое отношение

мотивация

оценка

организация

сосредоточенность

регресс

воспроизведение

нетерпение

словарный запас

внутреннее проговаривание

типографский шрифт

литературный стиль

отбор

отклонение

обратные скачки глаз

Каждая из приведенных в таблице проблем серьезна и может сама по себе отрицательно сказаться на процессе чтения и изучения. Настоящая книга посвящена решению этих проблем, но в данной главе внимание преимущественно сосредоточено на видении, скорости, восприятии и окружении обучающегося при обучении.

Прежде чем перейти к рассмотрению физических аспектов чтения, я дам определение самому термину, затем под углом зрения этого определения объясню, почему тот круг проблем, который существует, имеет такой универсальный характер.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧТЕНИЯ

Чтение часто характеризуют как "извлечение из книги того, что в нее заложил автор" или "ассимилирование печатных слов", но на самом деле оно заслуживает более полного определения, которое может звучать так: Чтение ― процесс взаимоотношений индивида со знаковой информацией. Обычно оно представляет собой визуальный аспект учения и состоит из семи следующих шагов.

1. Распознавание

Знание читателем знаков алфавита. Этот шаг имеет место фактически до начала физического акта чтения.

2. Ассимиляция

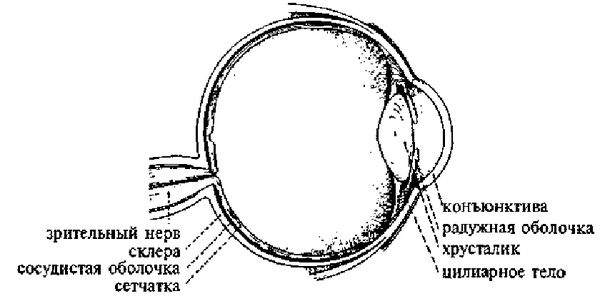

Физический процесс, при котором световые лучи отражаются от слова и воспринимаются глазом, затем сигнал через оптический нерв посылается головному мозгу (см. рис. 7).

3. Внутренняя интеграция

Равнозначна основному восприятию и относится к процессу соединения всех частей считываемой информации с остальными соответствующими разделами.

4. Внешняя интеграция

Включает анализ, критику, оценку, отбор и отклонение. Процесс, при котором читающий привлекает весь объем предшествующего знания к восприятию нового и устанавливает соответствующие связи.

5. Сохранение

Основное хранение информации. Хранение само по себе может стать проблемой. Большинство читателей, наверное, испытали на себе ситуацию, когда шли на экзамен, напичканные информацией, которую им удавалось удержать в голове в течение ровно тех двух часов, пока шел экзамен! Хранение само по себе, таким образом, недостаточно, если за ним не следует воспроизведение.

6. Воспроизведение

Способность извлечь из хранилища то, что необходимо, и предпочтительно тогда, когда это необходимо.

7. Коммуникация

Использование информации, ради чего она преднамеренно или случайно вводится. Включает в себя очень важный подкомпонент ― мышление.

В данное определение включены многие из проблем, перечисленных выше. Не включены только те из них, которые в каком-то смысле лежат "за пределами" процесса чтения, например влияние нашей реакции на окружающую обстановку, времени суток, энергетического уровня, интереса, мотивации, возраста и самочувствия.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ

Тут вы можете вполне оправданно задать вопрос: почему так много людей сталкиваются с упомянутыми проблемами?

Причина состоит не только в недостатке наших предшествующих знаний о головном мозге, но и в нашем подходе к первоначальному обучению чтению. Большинство читателей этой книги, кому больше двадцати пяти лет, учили читать по звуковому или буквенному методу. Остальных, вероятно, учили либо по одному из этих методов, либо по методу "Посмотри и скажи".

В соответствии с самым простым ― звуковым, или фоническим, методом ребенка учат сначала буквам алфавита, затем разным звукам, которым соответствует каждая буква, затем соединению звуков в слоги и, наконец, соединению звуков в слова. Начиная с этого момента и в дальнейшем ему дают книги все возрастающей степени сложности, обычно распределяя их по сериям от 1 до 10, которые он прочитывает со своей индивидуальной скоростью. В ходе этого процесса он становится "молчаливым" чтецом.

По методу "Посмотри и скажи" ребенка учат читать, показывая ему сначала карточки, на которых изображены предметы с четко напечатанными под ними названиями. Как только ребенок запомнит картинки и ассоциирующиеся с ними слова, рисунки убирают, оставляя лишь слова. Когда ребенок накопит основной словарный запас, он приступает к чтению книг нарастающей степени сложности, подобно тому, как он это делает при фоническом методе, и также постепенно становится "молчаливым" чтецом.

Конечно, мы приводим лишь краткое описание только двух методов, хотя на самом деле существует по крайней мере пятьдесят других, аналогичных данным, применяемых в настоящее время для обучения детей чтению в Англии и других англоязычных странах. Похожие проблемы существуют и в других странах мира.

Однако проблема состоит не в том, что эти методы не отвечают поставленным целям, а в том, что они не позволяют научить ребенка читать в полном смысле этого слова.

Вернувшись к определению понятия "чтение", можно заметить, что эти методы рассчитаны на овладение только ступенью распознавания и частично ассимиляции и интраинтеграции. Но они не затрагивают вопросов скорости, времени, объема, сохранения, воспроизведения, отбора, отклонения, конспектирования, сосредоточенности, оценки, критики, анализа, организации, мотивации, интереса, скуки, окружающей обстановки, утомляемости, типографского шрифта и т.п.

Таким образом, становится очевидным, что почва для существования так широко распространенных проблем действительно существует.

Важно отметить, что распознавание едва ли когда-либо упоминается в числе проблем, потому что ему целенаправленно обучают в младших классах школы. А остальные проблемы упоминаются именно потому, что их не касаются в течение всего образовательного процесса.

В последующих главах мы коснемся большинства этих проблем. В этой главе далее речь пойдет о движениях глаз, восприятии и скорости чтения (см. рис. 9).

Рис. 9. Ваш глаз.

ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ ЧТЕНИИ

Большинство людей, когда их просили показать с помощью указательного пальца, как и с какой скоростью движутся глаза во время чтения, плавно двигали пальцы слева направо, быстро перескакивая от конца одной строки к началу следующей. Обычно у них уходило от четверти до одной секунды на каждую строку (см. рис. 10).

Рис. 10. Предполагаемые движения глаз при чтении, изображаемые людьми, не имеющими специальных знаний о предмете. На каждую строку, по их мнению, уходит менее одной секунды.

При этом они совершали две главные ошибки.