Во время второй мировой войны для измерения глубины моря был изобретен эхолот. Видоизмененный эхолот был превращен в гидролокатор - прибор для определения направления и расстояния до любого подводного предмета, например, до стаи рыбы или до неприятельской подводной лодки. Так наука и техника дали возможность человеку воспроизвести аппарат, которым природа уже давно наделила дельфина, кита и многих других животных.

Прообразом гидролокатора послужил акустический прибор, сконструированный русским инженером К. Шиловским в 1912 г. Спустя 6 лет Шиловский вместе с французским физиком П. Ланжевеном создали первый настоящий гидролокатор. Однако для того чтобы он начал широко применяться на практике, потребовалась еще четверть века.

В современном эхолоте излучение и прием звуковых импульсов происходит непрерывно. Отраженные звуковые импульсы, записанные на бумажной ленте, намотанной на вращающийся барабан прибора, аккуратно вычерчивают рельеф дна. Гидролокатор, нащупав искомый предмет - подводную лодку или косяк рыбы, вычерчивает отраженный им сигнал на ленте рекордера. Гидролокатор стал зорким глазом военного моряка и рыбака. Однако, для того чтобы хорошо разбираться в показаниях этих приборов, нужен опыт.

Эхолотами и гидролокаторами снабжены все военные корабли, пассажирские и многие рыболовные суда. Последние пользуются ими для разведки рыбы. В недалеком будущем появятся, вероятно, чувствительные звукоуловители - гидрофоны, предназначенные не только для отыскания рыбы вообще, но и для автоматического определения ее вида по издаваемым ею звукам.

В послевоенное время при измерении глубин с помощью эхолота встретились с неожиданным явлением. Нередко там, где можно было ожидать глубину в несколько километров, эхолот вдруг показывал несколько сот или даже несколько десятков метров. Проверка глубины обыкновенным лотом подтверждала ошибочность показаний эхолота. Сначала искали причину ошибки в неисправности самого прибора, но прибор оказывался в полном порядке. Значит, причина отражения звука крылась где-то в толще воды. Этот "ложный грунт", таинственный слой, отражавший звуковые импульсы, эхолота, назвали звукораесеивающим слоем и стали исследовать его природу.

Между верхним, сильно прогретым слоем океанской воды и нижним, более холодным, лежит так называемый слой температурного скачка. Так как с изменением температуры меняется и плотность воды, в этом слое наблюдается также скачок плотности. По обе стороны слоя скачка образуются как бы две среды, два слоя с различной плотностью. Выше - менее плотный, ниже - более плотный. Одно время предполагали, что отражение звуковых импульсов эхолота происходит на границе этих слоев, но вскоре убедились, что звукорассеивающий слой не всегда совпадает со слоем температурного скачка.

Дальнейшие исследования показали, что звукорассеивающий слой наиболее четко бывает выражен в районах, богатых рыбой. Рыба же, как известно, скапливается там, где она находит для себя много пищи, в частности, животного планктона, парящего в толще воды и совершающего значительные суточные вертикальные миграции. Мы уже знаем, что перемещения зоопланктона зависят от освещения. К ночи планктон поднимается к поверхности, днем погружается на глубину. Вместе с ним в погоне за пищей такие же вертикальные миграции совершают и некоторые виды промысловых рыб. Оказалось, что и рассеивающий слой совершает вертикальные перемещения, нередко довольно точно совпадающие с суточными миграциями планктона.

Звукорассеивающий слой образуется при скоплении морских организмов, например, креветок, некоторых видов планктона - копепод, стреловидных червей, эвфаузиид, птеропод, оболочников и др. Одной из главных причин образования рассеивающего слоя являются, по-видимому, скопления ракообразных эвфаузиид, насчитывающих до 85 видов; некоторые из них достигают 5 см в длину и обладают твердым панцирем, хорошо отражающим звук. Иногда звукорассеивающий слой образуется скоплением рыб или личинок рыб. Отражение звука происходит от их плавательных пузырей. К числу рыб, часто образующих звукорассеивающий слой, относятся рыбы-фонарики (Myctophidae). Длина этих рыбок - от 5 до 15 см. На глубинах от 100 до 1000 м скопления их бывают очень велики. Косые ловы, производившиеся в Атлантике в слое от 500 до 340 м, приносили до 55 тыс. экземпляров различных видов рыб-фонариков. Так как при облове сеткой большая часть рыбы обычно ускользает, плотность населения этого вида рыб в толще океанской воды должна быть значительно больше. Предполагают также, что звукорассеивающий слой образуют иногда скопления кальмаров и некоторых видов сифонофор. Нередко встречаются два и даже несколько звукорассеивающих слоев.

Звукорассеивающий слой представляет значительный интерес для подводников. Если подводная лодка погрузится ниже этого слоя, он будет служить ей чем-то вроде звуковой "дымовой завесы", которую надводные суда применяют для того, чтобы скрыться от противника. Гидролокатор противолодочного надводного корабля не может нащупать подводную лодку через звукорассеивающий слой. Обстоятельные исследования звукорассеивающего слоя ведутся в Акустическом институте Академии наук СССР. Из многочисленных наблюдений удалось установить, как велико рассеяние звуковых сигналов различных частот, производимое полупрозрачными животными (копеподы, оболочники, сифонофоры), кальмарами, высшими ракообразными, рыбами без пузырей и с плавательными пузырями, создающими резонанс.

Подводная лодка сохраняет желаемую глубину погружения при помощи горизонтальных рулей и уравнения балластными цистернами. Рули эффективно работают только во время хода, поэтому подводная лодка под водой не может надолго остановить свои двигатели. А между тем иногда это необходимо для экономии электроэнергии, если, конечно, лодка не атомная, или для спасения от противолодочных кораблей противника, выслушивающих море с помощью гидроакустических приборов. В неглубоком море подводная лодка может лечь на дно, но если море глубокое, ей на помощь в таких случаях приходит "слой скачка". Погрузившись в более плотный слой воды, прилегающий снизу к слою скачка, подводная лодка может лежать в нем без движения, как на дне, или, точней сказать, как надводное судно на поверхности океана. Поэтому слой скачка получил у подводников название "жидкого грунта". Если слой скачка совпадает со звукорассеивающим слоем, положение его быстро и легко можно определить с помощью эхолота. Таким образом, Звукорассеивающий слой приобретает для подводников важное значение указателя слоя скачка плотности. Впрочем, очень резко выраженный слой скачка эхолот может обнаружить и при отсутствии большого скопления в нем организмов.

Слой скачка обладает и еще одним свойством, которое в известных условиях может спасти подводную лодку от преследования надводного противника. Но раньше чем указать на это свойство остановимся на некоторых подробностях распространения звука в морской воде.

Скорость звука в морской воде зависит от ее температуры, солености и гидростатического давления. Изменение температуры на 1º влечет за собой изменение скорости звука в ту же сторону на 3-4 м/сек в зависимости от начальной температуры воды; изменение солености на 1‰ меняет скорость звука на 1 м/сек; изменение гидростатического давления на 1 атм увеличивает или уменьшает скорость звука на 0,018 м/сек. В соответствии с гидрологическим режимом скорость звука в различных морях разная; например, в холодном Гренландском море она составляет в среднем 1411 м/сек, в теплом Средиземном море - 1554 м/сек, в еще более теплом Красном море - 1618 м/сек. Зимой в средних и высоких широтах дальность распространения звука в верхних слоях моря больше, чем летом. Это происходит потому, что зимой вода более плотная и однородная. После сильного шторма, перемешавшего воду, звук тоже распространяется дальше. По мере удаления звука от его источника, звук затухает, что происходит вследствие потери энергии при расширении фронта звуковой волны.

Неоднородность среды - пузырьки газа, взвеси способствуют рассеянию энергии звуковой волны и образованию реверберации - появлению множества слабых эхо, создающих помехи в приеме гидролокатором главного эхо. Расслоение воды по температуре и солености вызывает преломление звукового луча, искривляет, а иногда и преграждает ему путь. Если, скажем, источник звука находится в холодном плотном слое, над которым расположен теплый и менее плотный слой, звук отражается от границы верхнего слоя и распространяется только в нижнем холодном слое. Верхний слой в этом случае представляет собой "зону молчания", "зону тени", в которую не проникает шум от гребных винтов подводной лодки. Шумопеленгаторы надводного противолодочного корабля не в состоянии будут ее нащупать, и подводная лодка может чувствовать себя в безопасности.

Таково еще одно свойство скачка плотности. Командир подводной лодки, если хочет слышать, сам оставаясь неслышимым, должен хорошо ориентироваться в гидрологии моря.

Говоря о распространении звука в воде, нельзя не упомянуть еще об одном поистине удивительном явлении. Его впервые обнаружили советские военные моряки во время Отечественной войны. Взрывы совсем небольшой силы, произведенные в районе Кольского залива, были зарегистрированы подводными шумопеленгаторами военных судов в 180 милях к востоку, около Иоканьги. Это явление, объясненное советским ученым Л. М. Бреховских, получило название звукового канала. Этот "канал" представляет собой некоторый слой в толще морской воды, в котором скорость звука, в результате комбинации трех переменных величин - температуры, солености и гидростатического давления достигает минимума; вверх и вниз от этого слоя скорость звука увеличивается. За "ось" канала принимают глубину с наименьшей скоростью звука. Верхняя и нижняя граница звукового канала находится на глубинах с равными скоростями звука. Очень большая дальность распространения звука в канале объясняется тем, что звуковые волны все время отражаются от его верхней и нижней границы, не выходя за его пределы и не увеличивая "фронта волны". Взрыв бомбы весом 1,8 кг в звуковом канале слышен на расстоянии более 4000 км. Взрыв 22-килограммовой бомбы, произведенный однажды в районе Австралии, был услышан у Бермудских островов на расстоянии 19 200 км, причем звук прошел этот путь за 3 часа 43 минуты. В литературе, между прочим, промелькнуло сообщение о попытке установления связи между Австралией и Южной Африкой при посредстве звукового канала. В тропических водах звуковой канал расположен на глубине около тысячи метров, в северных холодных водах он приближается к поверхности моря.

Используя большую звукопроводность морской воды, для ограждения рифов и отмелей на подходах к портам устанавливают акустические буи. Они посылают в толщу воды звуковые сигналы и указывают проходящим судам безопасный путь. Береговые гидроакустические станции с звукоприемниками, установленными на дне или в толще воды, обнаруживают появление у берегов подводной лодки на расстоянии до 100 миль. Посторонние шумы, принятые гидрофоном, отфильтровываются, а отличить шум винтов подводной лодки от шума винтов других судов должен опытный гидроакустик. Некоторые гидроакустические станции работают" не только как шумопеленгаторы, но и как гидролокаторы, посылая звуковые импульсы и улавливая отраженное эхо. Для обнаружения подводных лодок с воздуха гидроакустическими приборами снабжается и морская авиация. Вертолет, выслушивая море, опускает прибор в воду, а самолет сбрасывает в море радиогидроакустические буи, автоматически передающие ему свои "наблюдения" по радио. Акустическими приборами оборудуются также самодвижущиеся мины; после выстрела они сами следуют за движущейся целью и настигают ее, куда бы она ни повернула.

Если звук так хорошо слышен в воде, значит с его помощью можно и разговаривать под водой. Действительно, пользуясь ультразвуковым излучателем и азбукой Морзе, между подводными судами поддерживают "телеграфную" связь. В специальной литературе появились упоминания о том, что сконструированы подводные телефоны без проводов, передающие на небольших расстояниях человеческую речь.

Наряду с применением акустических приборов в военно-морском деле совершенствуется их использование и в рыбном промысле (см. очерк "Стратегия и тактика рыбака").

С каждым годом человек все больше и больше осваивает Мировой океан. В его сумрачных глубинах звук заменит человеку свет.

Химия океана

Многоэлементная руда и питательный раствор. - Мировая константа. - Самоудобрение океана. - Газы в морской воде. - Антибиотик. - Модель пищевой цепи. - Нетронутые ресурсы

Океанская вода - это многоэлементный раствор и к тому же питательный раствор, в котором природа выращивает миллиарды тонн растительного вещества.

Общеизвестно, что вода в океане соленая. Вес растворенных в океане солей достигает астрономической величины 48 млрд. г, при этом на долю хлористого натрия, т. е. обыкновенной поваренной соли, приходится 38 млрд. т. Самое удивительное в этом растворе - не огромные количества солей, а постоянство их соотношения между собой. Раствор солей в океане и соединенных с ним морях может быть слабее или крепче, в зависимости от величины испарения, речного стока и атмосферных осадков, но состав солей, придающих ей горько-соленый вкус, всегда остается постоянным. Средняя океанская соленость 35‰ (35 г соли на 1 кг воды). В открытом океане она изменяется в очень небольших пределах.

У экватора благодаря обильным дождям и сравнительно незначительному испарению соленость океана несколько ниже. На широте около 20º как северной, так и южной, где испарение велико, соленость увеличивается; в умеренных широтах дождей становится больше, испарение - хотя и меньше, соленость в итоге уменьшается. В Красное море не впадает ни одна река, здесь почти не бывает дождей, поэтому соленость воды в нем достигает 40-41‰. В Черном море, в которое впадают многоводные реки, соленость поверхностного слоя воды 17-18‰, в Белом море - 25-26‰, в Балтийском море - всего 3-4‰. С глубиной соленость воды в океане несколько повышается.

Однообразие состава солей указывает на единство Мирового океана, на неразрывную связь между отдельными его частями, но в то же время является загадкой. Невольно возникает вопрос - каково же происхождение этой солености, обладающей таким удивительным постоянством своего состава? Как давно установилось это постоянство?

На этот счет существуют две гипотезы. Согласно одной гипотезе, соли, растворенные в океанской воде, некогда находились в газообразном виде вместе с парами воды, которые окутывали еще неостывшую Землю. Когда охлажденные пары превратились в воду, вода сразу приобрела почти такую же соленость, которую мы находим в океане сейчас. Действительно, если судить по ископаемым морским организмам, соленость морской воды на протяжении долгих геологических периодов менялась очень мало.

Другая гипотеза предполагает постепенное осолонение океанов путем выщелачивания водой твердых пород земной коры и выделения из мантии хлора. Легкость, с которой хлор соединяется с натрием и магнием, позволила ему занять главенствующее положение в составе солей в морской воде. Однако вероятнее всего, что соленость морской воды своим происхождением обязана обоим этим процессам, к которым надо присоединить и еще один, но менее важный - это расход солей на мощные отложения на суше в периоды больших морских регрессий, когда высыхали обширные мелководные моря.

Состав солей в реках, стекавших в океан в первый период существования земной коры, был, вероятно, близок к их составу в современной океанской воде. Но с течением времени относительное содержание минералов на поверхности суши изменилось, и теперь состав солей в речной воде резко отличается от состава солей в морской воде.

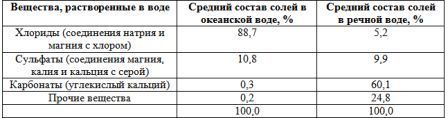

Таблица 2

Мы видим, таким образом, что реки приносят в океан меньше всего хлористых соединений и больше всего карбоната кальция. Как же поддерживается в океане такая высокая концентрация хлоридов и куда расходуется преобладающий в речной воде кальций?

Во время морских трансгрессий, в периоды наступлений океана на материки, на поверхности суши образовались мелководные моря. Под влиянием испарения в них в первую очередь отлагались гипс, сернистые соединения (сульфаты магния, кальция и калия) и карбонаты (углекислый кальций). Оставив эти соли на суше, океан с течением времени отступал, унося с собой хлориды обратно. Хлористый натрий отлагался на суше в самую последнюю очередь, когда остатки внутриконтинентальных морей, уже не связанных с океаном, высыхали до дна.

Кроме того, соединения кальция и кремния, приносимые реками, энергично поглощались в океане и продолжают поглощаться животными организмами, строящими из них свои скелеты и раковины.

Так на протяжении многих миллионов лет поддерживался и продолжает поддерживаться сейчас баланс минеральных веществ, определяющих соленость Мирового океана. Что касается утраты натрия и хлора во время регрессий, то пополнение их происходило за счет выделения летучих веществ из недр Земли и вновь образующейся, так называемой ювенильной воды. По мнению академика А. П. Виноградова, состав морской воды существенно не изменился на протяжении 2-2,5 млрд. лет. Состав и концентрация солей в океане - "мировая константа", "характерная постоянная нашей планеты" - писал академик В. И. Вернадский.

Чтобы убедиться, велика ли роль рек в осолонении океана, вспомним, что годовой сток всех рек на земном шаре равен 37 тыс. км3. Из них 37 % дает Южная Америка, 27- Африка, 22 - Азия и только 6% - Европа. Если все это количество речной воды разлить по поверхности океана, образуется слой толщиной всего в 10 см. Солей в килограмме речной воды, по подсчетам С. В. Бруевича, в среднем в 350 раз меньше, чем в килограмме морской воды. Сейчас в среднем с 1 км2 суши за год выносится в океан 23 т солей. Суммарный сток в океан всех растворенных веществ, по подсчетам О. А. Алекина, 3300 млн. т, из них 1773 млн. т выпадает в осадок.

За период в 37 тыс. лет реки могут вынести в Мировой океан такое количество воды, которое равно его объему. На протяжении геологической истории Земли такие периоды повторялись бесконечно большое число раз. При существующей разнице в солевом составе речной и морской воды, которая показана в таблице, соленость океанской воды за это время должна была бы измениться самым коренным образом, однако этого не случилось.