Обратимся теперь к физическим процессам на противоположном конце "шкалы размерностей времени" – с "временем жизни" в доли секунды. Отметим, что само понятие "времени жизни" связано с таким свойством времени, как его "дление". По мере изучения окружающего мира, анализируя его в рамках современного, модернистского представления о времени, мы постепенно понимаем, что каждое явление имеет свое начало и свой конец. Так, в ядерной физике одним из наиболее интегральных параметров является время жизни атомов и молекул, под этой величиной понимается время, близкое к периоду полураспада того или иного элемента. Как мы знаем, для разных элементов таблицы Менделеева это время жизни может составлять от доли секунды (нестабильные элементы) до десятилетий и столетий (стабильные элементы). И на этом конце шкал "размерности времени", на уровне атом и молекул, мы также можем говорить о наличие внутренних колебаний этих объектов, только их период составляет уже миллионные или миллиардные доли секунды.

Точность же этих колебаний столь велика, что во второй половине XX века именно "атомные часы", в которых в качестве постоянного периодического процесса используются собственные колебания атомов или молекул, стали использовать в качестве стандарта времени, вместо применявшегося ранее астрономического стандарта. В итоге с 1967 года международная система единиц СИ определяет одну секунду как 9 192 631 770 (девять миллиардов сто девяносто два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния атома изотопа Цезий-133. Согласно этому определению атом цезия является стандартом для измерений времени и частоты.

Отметим здесь еще одну особенность рассматриваемых физических процессов, которую удалось зафиксировать с участием автора этих строк по крайней мере на примере радиоактивного распада препарата меченного тимидина. В рамках наших совместных экспериментов с профессором Института биофизики АН СССР С.Э. Шнолем, проводимых в первой половине восьмидесятых годов прошлого века, удалось показать синхронность флуктуаций скорости радиоактивного распада этого препарата (измерения проводились в пригороде Ленинграда – пос. Песочный) с флуктуациями одновременно измеряемых биохимических процессов, принятых в лаборатории С.Э. Шноля (Пущино, Московская область) за эталонные.

Термин "Физическое время", также как и время астрономическое, часто используется для обозначения некоего "абсолютного", равномерного и однородного времени, в котором развертываются все события природной и общественной жизни, и которое никак не зависит от нашей позиции или деятельности. Собственно, именно с изменением наших представлений о времени и пространстве в конце средних веков, с постепенным признанием одинаковых свойств времени в разных точках и регионах Земли связано и становление современной естественной науки – так как лежащее в ее основе требование воспроизводимости результатов экспериментов основано именно на представлении об однородности времени. Долгое время наука жила именно с такими представлениями, которые утвердились со времени Ньютона. Однако, и это очень важно для нашей темы, после появления теории относительности А.Эйнштейна, на смену представлений об абсолютном времени пришла концепция времени относительного, которое уже зависит от скорости движения наблюдателя. Тем не менее, хотя сегодня, спустя уже почти сто лет со времени появления теории относительности Эйнштейна, мы должны понимать относительность времени именно при изучении физических процессов, в широком, в том числе и широком научном обиходе, по прежнему используется понятие физического времени как синоним времени абсолютного.

Представим здесь также позицию А.П. Левина, достаточно емко сформулировавшего проблематичность для многих естествоиспытателей чисто физикалистского подхода ко времени: "Физическое "время события – это одновременное с событием показание покоящихся часов, которые находятся в месте события", то есть свойства физического времени совпадают со свойствами физических часов. В качестве часов физика предлагает набор функциональных способов измерения промежутков времени, основанных на эталонах изменчивости исключительно физических объектов. Умение же измерять какую-либо величину не служит гарантией понимания ее природы. Классический пример несоответствия умения пониманию – термометр, который прекрасно измерял температуру как во времена флогистона, так и после появления молекулярно-кинетической теории [выделено А.Левичем]. Естествоиспытателей не всегда устраивает физический контекст представлений о времени, которое измеряется физическими часами и мыслится точками оси действительных чисел. Физика "опространстливает" время, исключая становление – свойство времени, описываемое не в терминах "раньше-позже", а посредством представлений о прошлом, настоящем и будущем".

В заключение этого раздела приведем характеристики физического времени (в рамках классической физики), представленные в книге Н.И.Моисеевой с соавторами:

1. Структура времени. Время состоит из трех частей (прошедшее, будущее, настоящее), следующих друг за другом.

2. Структура настоящего времени. Структура настоящего не рассматривается, в схемах оно приравнивается к прошедшему и будущему, являясь более кратким.

3. Направление хода времени. Необратимое течение времени от прошлого к будущему в виде "стрелы времени".

4. Характер течения времени. Равномерное течение времени.

5. Связь времени с другими физическими явлениями. Время связано с пространством и не зависит от особенностей физического мира.

6. Временной миропорядок. Время единственно, универсально, абсолютно.

2.2. Геологическое время

В естествознании категория специфического времени стала впервые применяться, по-видимому, в геологии. "Время геологическое – промежуток времени, в течение которого образовались слои горных пород, соответствующие части яруса геологического или единицам местной стратиграфической шкалы (свите, пачке, горизонту и т. д.)". Представление о целесообразности описывать геологическую историю Земли в особом геологическом времени впервые выдвинул Г. Фюксель (1722–1773), который высказал мысль "о возможности использования документов геологической летописи в качестве часов, позволяющих определять длительности отдельных этапов развития Земли".

Первая международная геохронологическая шкала была принята на сессии Международного геологического конгресса в Болонье в 1881 году. Геологическая летопись в представленной шкале была подразделена на эры, периоды, эпохи и века, отвечающие фазам обновления органического мира. Этим фазам хронологически тождественны стратиграфические подразделения соответствующих рангов – эратемы (группы), системы, отделы, ярусы.

Подчеркивая специфику геологического времени, И.В.Круть пишет: "…всякий материальный объект обладает физической организацией, в том числе физическим пространством и временем. Но если этот объект является к тому же еще и химическим или еще имеет геологическую или биологическую организацию, то ему должны быть присущи и соответствующие пространства и времена, наряду, конечно, с физическими… Понятие о геологическом времени едва ли не первым нарушило физический "абсолютизм" именно потому, что оно сразу… основывалось на специфической геологической топологии и метрике". Об естественности использования понятия времени (одновременности) в геологии пишет и Р.И. Пименов: "Иногда отношение одновременности словно бы навязывается самой природой изучаемого объекта, скажем, слой (страты) в геологии. То, что встречается в одном и том же, явно не смещенном и без следов перемешивания слое, хочется назвать – и называют – одновременным". Об особых свойствах геологического времени писал и В. И. Вернадский.

Анализируя проблема времени в геологии, И.А.Хасанов отмечает, что она обусловлена не тем, что геологические процессы объективно протекают в особом геологическом времени, а тем, что оказалось крайне сложно, а во многих случаях просто невозможно, связать события геологической истории Земли с астрономической шкалой времени. "В этих условиях предлагаемые некоторыми исследователями особые шкалы "геологического времени", в которых в качестве единицы длительности используются длительности тех или иных геологических процессов, представляют собой концептуальные времена тех теоретических реконструкций (моделей) геологической истории Земли, которые удается построить на основе сохранившейся геологической летописи". В геологии произошло как бы раздвоение на реальное геологическое время, под которым понимаются специфические хронологические отношения геологических объектов и концептуальное геологическое время, совпадающее с временем физическим. Наряду с использование понятия "геологическое время", стали говорить также о множестве геологических времен.

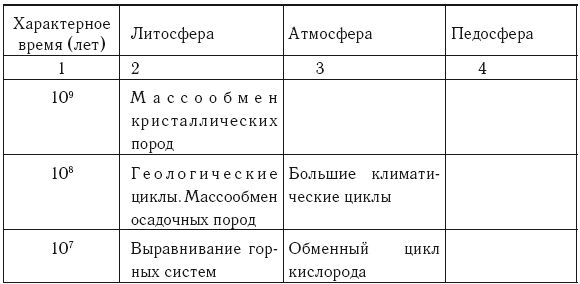

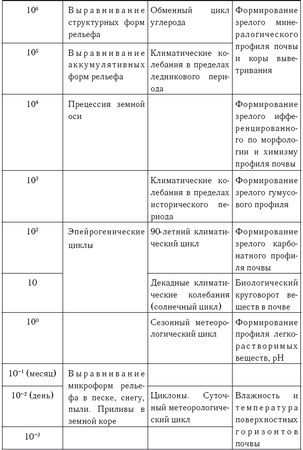

В неживой природе отчетливой направленностью (то есть темпоральной анизотропией) обладают такие процессы, как выравнивание рельефа, формирование магматических и осадочных горных пород (в интервалах между повторными горообразованиями, расплавлениями и размываниями), выветривание пород и другие. Близки по характеру, хотя и характеризуются меньшими (в "астрономическом" измерении) значениями собственных времен, и изменения такого природного феномена, как почва. Как отмечает А.Д. Арманд, для всех этих феноменов характерна своя иерархия характерных времен. "В рельефе раньше всего происходит выравнивание не закрепленных растительностью песчаных форм, затем – неровностей, образованных в нестойких осадочных породах, потом – кристаллических породах. Для процессов формирования почв выстраивается свой ряд характерных времен: изменение температуры почвы, адаптация почвенных бактерий и беспозвоночных (самостоятельный ряд), миграция подвижных веществ, образование почвенной подстилки, образование развитого профиля почвенных горизонтов, образование профиля коры выветривания". Характерные времена этих процессов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Характерные времена геолого-географических процессов

На наш взгляд, можно использовать понятие "геологическое время" как оценку размерности периодов времени, описывающих геологическое процессы, т. е. геологическое время – это периоды порядка миллионов и десятка миллионов лет. Именно в этом смысле часто использовал понятие геологического времени В.И.Вернадский, который изучал, в частности, "процессы изменения геологического облика Земли" и влияние на эти процессы биологического вещества нашей планеты. Именно в результате исследований этих изменений и их причин он и пришел к представлению о специфических свойствах (например, анизотропности) геологического и биологического времен. Более подробно проблема геологического времени обсуждается в книге "Развитие учения о времени в геологии" и в ряде других публикаций.

Изучение геологических процессов приводит исследователей к выводу о том, что "время – одно из средств обнаружить и зафиксировать различия между событиями или предметами. Аналогичный смысл имеют даты или названия эпох истории человеческого общества, стадии выравнивания рельефа, сукцессии растительности или развития городской агломерации. Смысл датирования состоит в том, что состояние рассматриваемого предмета, системы становится возможным сравнить с некоторым другим, принятым за реперное. Часто это состояние той же системы в настоящее время или в момент, принятый за начало отсчета: образование земной коры, выделение человека из животного мира и т. п. Ясно и обратное: если видимых изменений не происходит, то представление о времени оказывается излишним".

В этом разделе стоит отметить и труды Е.В. Максимова, специалиста в широкой области от палеогляциологии до сейсмологии и тектонике материков. Отталкиваясь от работы российского гляциолога А.Н. Шитникова, выявившего 1850-летний ритм изменений увлажненности нашей планеты, что приводило в частности к наступлениям и отступлениям ледников, теорию которого он подтвердил на примерах многих горных систем, Е.В. Максимов предложил свою модель геологического ритма, включающего и развитие горных систем и движение материков. Более того, в своих работах он связал эти ритмы планеты Земля, с пульсационно-ритмическим режимом планет земной группы Солнечной системы. По его мнению, в основе этих ритмов лежит система космических ритмов, возбуждаемых упорядоченными изменениями гравитационного поля Вселенной.

И в заключение раздела о геологическом времени – строки Федора Тютчева:

Чудный день! Пройдут века -

Так же будут, в вечном строе,

Течь и искриться река

И поля дышать на зное.