4. Как осуществляется расчет выпусков сточных вод в водоемы

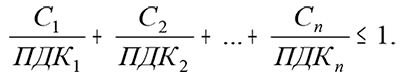

Перед осуществлением выпусков сточных вод в водоемы производится предварительный анализ по содержанию вредных веществ в промышленных или бытовых сточных водах. Затем устанавливается предельно допустимая концентрация (ПДК) по каждому виду: например, по нефтепродуктам ПДК установлен в пределах 0,1 мг/л, по железу (Fe2+) – 0,5 мг/л; по меди (Си2+) – 1,0; поверхностно-активным веществам (ПАВ) – 0,5 мг/л; фенола 0,001 мг/л; азота нитратов – 10,0 мг/л; азот аммиака – 2,0 мг/л; цинка – 1,0 мг/л; кобальта (Со2+) – 1,0 мг/л и т. д. По каждому химическому веществу, попадающему в сточные воды, специалистами установлены ПДК. Кроме того, существуют специальные Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, при этом все водные объекты отнесены к двум категориям: первая – источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также водоснабжения предприятий пищевой промышленности; вторая – объекты для отдыха населения, спорта и купания. Также на две категории подразделяются водные объекты рыбохозяйственного использования: первая категория включает водные объекты, в которых сохраняются и воспроизводятся ценные виды рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду и загрязнениям; вторая категория – водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей. ПДК того или в иного вещества в сточных водах всех видов устанавливается по тому признаку вредного действия (влияния на здоровье населения по токсикологическому действию и т. д.), который характеризуется меньшей пороговой концентрацией. Исследованиями установлено, что этот признак вредности определяет характер наиболее вероятного неблагополучного действия наименьших концентраций веществ. Соответственно, он получил название лимитирующего признака вредности (ЛПВ). Этот признак является главным показателем при планировании сброса сточных вод в какой-либо водоем (водный объект, хранилище, отстойники и т. д.). Лимитирующий признак вредности того или иного вещества обязательно учитывается при строительстве (сооружении) оборудования или отстойников, через которые пропускаются сточные воды. При этом в очистном оборудовании обязательно применяются фильтры различных видов, в частности нефтеловушки, песколовки и т. д. Отстойники выполняются первичными горизонтальными, первичными вертикальными и двухъярусными. Далее при необходимости снижения концентрации вредных веществ в сточных водах, устанавливаются аэротенки и метатенки. Бытовые сточные воды в обязательном порядке при выполнении сброса предварительно подвергают обеззараживанию – в основном хлорированию (обычно в отстойниках или после них). Правила охраны поверхностных вод требуют соблюдения принципа гигиенического нормирования при одновременном присутствии в воде нескольких вредных веществ. Согласно этому принципу вещества одного лимитирующего признака вредности проявляют аддитивное действие. Это означает, что общее воздействие двух или нескольких веществ одного ЛПВ (содержащихся в предельно допустимой концентрации каждое) будет таким же, как если бы какое-нибудь из них, присутствуя в сточных водах, содержалось в двух или нескольких ПДК. Данное положение в Правилах охраны поверхностных вод зафиксировано в следующей форме: при наличии в сточных водах нескольких веществ с одинаковым ЛПВ сумма отношений этих концентраций (С1, С2, …Сn) к соответствующим ПДК не должна превышать 1, т. е.:

В тех случаях, когда ПДК не определен и находится на стадии разработки, используют такие показатели, как ОДК – ориентировочно допустимая концентрация. Кроме того, при расчете сточных вод обязательно устанавливается предельно допустимый сброс (ПДС) – максимальное количество загрязняющих веществ, которое в единицу времени разрешается данному конкретному предприятию сбрасывать в определенное место, в том числе в водный объект, не вызывая при этом превышения в них предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и неблагоприятных экологических последствий. В ряде случаев для некоторых предприятий устанавливаются значения временно согласованных сбросов вредных веществ в сточных водах и вводится поэтапное снижение показателей сбросов вредных, загрязняющих веществ до значений, которые обеспечивают предельно допустимый сброс (ПДС). Также для каждого предприятия устанавливается предельно допустимый объем (ПДОСВ) сточных вод в сутки, в месяц, квартал и всего в год. За всеми параметрами, установленными применительно к сточным водам, осуществляется постоянный экологический контроль. В случае нарушения расчетных параметров по сточным водам (особенно при превышении ПДК вредных веществ) органами экологического контроля на виновных налагаются штрафы, которые взыскиваются в бесспорном порядке. При частом или постоянном превышении ПДК вредных веществ в сточных водах принимаются радикальные меры в отношении виновных вплоть до закрытия отдельных производств или предприятий полностью.

В настоящее время в России на нормативах ПДС работают лишь 15–20 % загрязняющих производств, на ВСВ – 40–50 %, а остальные сбрасывают сточные воды на основе лимитных сбросов, которые определяют по фактическим показателям.

5. Какие средства защиты гидросферы существуют

Гидросфера представляет собой прерывистую водную оболочку Земли; включает в себя все реки, озера, моря, океаны, а также подземные воды, льды и снега высокогорных и полярных районов. Соответственно составляющим гидросферу водным объектам ее подразделяют на поверхностную и подземную. Поверхностная гидросфера покрывает земную поверхность на 70,8 %, в виде водной оболочки поверхностной части Земли. Ее составными частями являются: воды рек, озер, различных водохранилищ, болот, морей, океанов; снежные покровы и ледники горных систем, Арктики и Антарктики. Ряд ученых, в частности Н. Ф. Реймерс (1990 г.), выделяют гидробиосферу , включающую маринобиосферу или океаносферу (с маринобионтами) – моря и океаны и аквабиосферу (с аквабионтами) – континентальные, главным образом, пресные воды, которая в свою очередь разделяется на лиманоаквабиосферу – стоячие континентальные воды и реоаквабиосферу – проточные континентальные воды. Кроме того, гидробиосфера делится (ими же, учеными) на слои, связанные главным образом с интенсивностью света: фотосферу – относительно ярко освещенный слой (до 1500 м), дисфотосферу – всегда сумеречный слой, куда проникает до 1 % солнечной инсоляции (от 200 м до 1 км), афотосферу – слой абсолютной темноты, где невозможен фотосинтез (глубже 1 км).

Подземная гидросфера – это воды, находящиеся в верхней части земной коры; их называют подземными. Сверху подземная гидросфера ограничена поверхностью земли, нижнюю ее границу проследить невозможно, так как гидросфера очень глубоко проникает в толщу земной коры. По отношению к общему объему земного шара общий объем гидросферы не превышает 0,13 %. На Мировой океан приходится основная часть гидросферы – 96,53 %. Подземные воды составляют 1,69 % от общего объема гидросферы, на воды рек, озер, водохранилищ, снегов и ледников приходится самая малая часть. Таким образом, в общем итоге более 98 % всех водных ресурсов Земли составляют соленые воды морей и океанов, некоторых озер, а пресных вод всего лишь около 2 %. Причем основная часть пресных вод сосредоточена главным образом в ледниках, воды которых используются в мизерном объеме. На долю остальной части пресных вод, пригодных для водоснабжения, приходится всего лишь 0,3 % объема гидросферы. Приведенные цифры наглядно показывают недостаточность обеспечения всего населения Земли пресной водой. Для покрытия дефицита в пресной воде в ряде стран построены опреснительные установки, на которых производится опреснение морской воды. Существуют также проекты транспортировки ледяных айсбергов к берегам стран, испытывающих острую нехватку в пресной воде. По данным российских ученых – В. И. Коробкина, Л. В. Передельского (2000 г.), в реках Земли сосредоточено 2,1 тыс. км3 пресной воды, что составляет всего лишь 0,0002 % от общих мировых запасов воды; в озерах – 176 тыс. км3, или 0,014 % от общих мировых запасов воды; в почвах (по этим же данным) содержится влаги всего 16,5 тыс. км3, или всего лишь 0,001 % от общих мировых запасов воды. Такой же процент воды содержится в парах атмосферы – 0,001 %; во всех болотах Земли запасы воды мизерны (по отношению к общим мировым запасам) – 0,0007 %. Все вышеприведенные цифры по запасам пресной воды подводят к выводу о необходимости защиты всех объектов гидросферы Земли, причем в глобальном масштабе. В России разработан специальный государственный Водный кадастр, задача которого – текущая и перспективная оценка состояния водных объектов с целью планирования использования водных ресурсов, предотвращения истощения водоисточников, восстановления качества воды до нормативного уровня. Кроме того, на основе материалов Водного кадастра определяется целевое использование вод, проводятся паспортизация и изъятие из хозяйственного оборота наиболее ценных водных объектов гидросферы на территории страны, вводятся ограничительные меры по водопользованию с целью охраны водоисточников. Еще в последней трети ХХ в. в СССР были приняты законодательные акты, в которых были определены конкретные меры по защите гидросферы и, в частности, в бассейнах рек Волги и Урала, Каспийского моря, Байкала и др. Первая "линия" защиты гидросферы проходит в атмосфере – это ослабление интенсивности кислотных дождей путем сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Как известно, кислотные дожди загрязняют не только поверхностные воды, но и грунтовые. Вторая "линия" защиты гидросферы – это жесткий экологический контроль за сбросом сточных вод в различные водные объекты. Третья "линия" защиты гидросферы – это осуществление целого комплекса природоохранных мероприятий. В природоохранные мероприятия входят:

1) запрет на вырубку лесов в бассейнах рек, вблизи озер, водохранилищ;

2) производство лесонасаждений, лесовосстановление в бассейнах рек и вблизи других водных объектов;

3) посадка лесозащитных полос вдоль полей с целью "перехвата" смываемых с полей минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов, которые с потоками дождевой воды попадают в грунтовые воды и в близлежащие водные объекты (реки, пруды, озера и водохранилища).

6. К каким последствиям приводит загрязнение почвы

Почва представляет собой поверхностный горизонт земной коры, образующий небольшой по мощности слой. Она сформировалась в течение очень длительного времени в результате взаимодействия нескольких факторов почвообразования: климата, почвообразующих пород с целым комплексом различных организмов (бактерий, червей, муравьев и т. д.), рельефа местности, возраста страны (времени), хозяйственной деятельности человека. Так как эти факторы почвообразования и их сочетания неодинаковы в различных частях Земли и страны в отдельности, то и мир почв также отличается большим разнообразием, причем каждая почва отличается особым строением и отражает местные природные условия. По образному выражению академика В. И. Вернадского, почвы являются своего рода благородной ржавчиной Земли. По сравнению с масштабами всей планеты почвенный покров – это тончайшая поверхностная оболочка суши. Верхняя граница почвенного покрова – это поверхность раздела между почвой и атмосферой, нижняя граница определяется глубиной проникновения почвообразовательных процессов. Почвенный покров имеет различную толщину – от 80 см до 20 м в зависимости от характера происходивших ранее почвообразующих процессов и рельефа местности. Общеизвестно, что на склонах гор толщина почвенного покрова незначительна и даже менее 80 см, а в долинах может достигать 2–3 м. Значение почвы для обеспечения жизнедеятельности человеческого сообщества велико. Во-первых, почва является неотъемлемым компонентом наземных биогеоценозов; во-вторых, она осуществляет сопряжение (взаимодействие) большого геологического и малого биологического круговоротов веществ; в-третьих, почва представляет собой уникальное по сложности вещественного состава природное образование. Вещество почвы представлено четырьмя физическими фазами; первая (твердая) – в виде минеральных и органических частиц; вторая (жидкая) – почвенный раствор; третья (газообразная) – в виде почвенного воздуха; четвертая (живая) представлена разнообразными организмами. Почвы всех видов являются неотъемлемой частью любого наземного биогеоценоза и биосферы в целом, обеспечивают стабильность биосферы и саму возможность существования жизни на Земле, а также являются регуляторами состава атмосферы и гидросферы. Почвы являются главным средством сельскохозяйственного производства. Загрязнение почв происходит в основном в результате целого комплекса антропогенного воздействия: во-первых, из-за внесения чрезмерных доз минеральных удобрений; во-вторых, из-за обработки сельскохозяйственных культур гербицидами и пестицидами; в-третьих, из-за выпадения кислотных дождей, приводящих к снижению почвенного плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур. При внесении чрезмерных доз минеральных удобрений в почву, в частности азотных, происходит накопление нитратов в овощах и зелени. Попадая в организм человека, нитраты могут вызвать тяжелые отравления. По современным медицинским нормативам суточная доза нитратов не должна превышать 30–25 мг. По нормативам ФАО ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Всемирной организации здравоохранения доза нитратов в сутки не должна превышать 220 мг. В России установлен ПДК нитратов 500 мг для взрослого человека, а для грудного ребенка – 10 мг. Как установлено медиками, токсическая доза составляет 600 мг для взрослого человека. Последние исследования ученых-экологов в России показали, что внесение навоза в почву постоянно (ежегодно) также приводит к накоплению нитратов в почве и соответственно в овощах и зелени. Признаками наличия нитратов являются темно-зеленая окраска огурцов, зелени и большие размеры овощей и зелени.

При исследованиях, проведенных специалистами-почвоведами, было обнаружено, что с вносимыми удобрениями в почве накапливаются так называемые балластные вещества. В частности, с фосфорными, а в ряде случаев с азотными удобрениями в почву вносятся свинец, кадмий, обладающие канцерогенным действием. Кроме того, установлено, что фосфорные удобрения загрязняют почву ураном и фтором. Далее было выявлена нарастающая фиксация азота в почве, при этом процессы денитрофикации происходят медленнее, т. е. происходит загрязнение почвы нитратами. Загрязнение почвы происходит и при оседании на поверхность земли пыли с содержанием целого набора вредных веществ – канцерогенов. Например, химические предприятия, выпускающие азотные удобрения, выбрасывают их в атмосферу в виде пыли, которая оседает на соседних территориях (по розе ветров). В результате исследования выявлены области в России, в которых выпадает до 20 кг нитратов на 1 га поверхности земли. Суммарное систематическое поступление с пищевыми продуктами нитратов вместе с пестицидами, даже в допустимых для каждого из них уровнях, оказывает вредное влияние на организм в виде снижения функции защитных механизмов организма человека и прежде всего иммунной системы. Как показывают исследования медиков, нитраты, пестициды и гербициды, поступающие в почву, а затем в овощи и зелень, поражают желудочно-кишечный тракт, печень и почки человека.