Как великие стройки, так и переселения "малых народов" были направлены на размывание общин и формирование сословия людей, способных жить служением идее и государству.

Однако нараставший социальный слой уже не был спокойным и миролюбивым. Он требовал конкретной линейной перспективы целей. А монотонные пятилетки стали больше походить на общинную цикличность, не ведущую к привлекательному идеалу. Линейность целей требовала перемен. Построенное государство уже несло в себе мотив саморазрушения именно своей стабильностью. Угасание перспективы порождало скрытую агрессию на общество. Ситуация воспроизводила кризис пассионарности, пережитый дворянством XIX в.

Хрущевские реформы обеспечили временную организацию целей. Часть энергии была направлена на освоение целинных земель, на миграцию активного слоя в Казахстан и Сибирь, на грандиозные стройки. Грандиозность служила не экономической целесообразности, а потребности в великих делах и свершениях. Обычные дела не могли удовлетворить устремленности пассионариев к богоподобию. А именно этот архетипический мотив лежал в основе и христианской, и коммунистической активности.

Второй частью психологической реформы стала конкретизация вектора цели. Вместо абстрактного коммунизма были намечены две цели. Во-первых, построить коммунизм за 20 лет, а во-вторых, догнать и перегнать Америку. Второй момент хорошо соответствовал архетипу заимствования образцов жизни с Запада. Перспектива "догнать США" была конкретнее построения коммунизма, и вскоре ориентация на коммунизм реально сменилась ориентацией на мифы американского счастья. С начала 1960-х годов Америка стала "новым коммунизмом", мечтой, захватившей активный слой общества и реализовавшей себя в перестройке 1980–1990-х.

Вряд ли следует обвинять пассионариев России в подчиненности их действий древним архетипам. Архетипы подсознания оказались сильнее разума и воли самых образованных людей. Устойчивые архетипы направили "жидкий" слой России за поисками идеалов на Запад. Ведь Запад исторически был родиной "жидкого" общества. Проблема возникла позже, в связи с отсутствием в Европе и США образцов жизни, способных вдохновить россиян новыми смыслами и целями.

Стремление перестроить Россию по образцу западных стран вряд ли способно изменить тысячелетнюю структуру российского субъекта. Русское понятие "народ" не может быть переведено по его смыслу на английский язык, поскольку ни в Англии, ни в США нет аналога подобной структуры общественного субъекта. Стремясь, по американскому образцу, передать народу функции рыночного самоуправления, снимая с государства патронажные функции заботы о народе, инициаторы перестройки проделывают над российским субъектом операцию гораздо более болезненную, чем все, что делалось ранее. В России, возможно, проводить реформы на уровне ее внешнего "жидкого" слоя, на уровне ориентировочных когнитивных структур. Перестроить же базисный организм общинного народа можно лишь разрушив и уничтожив его, повторив американский опыт "реконструкции" индейских общин.

Субъектная функция народа России – страдательная, мотивирующая активность пассионариев на служение народу. Народ – это страдающий бог России. Он обеспечивает смыслы социальной деятельности. В ситуации кризиса народ естественно усиливает свои субъектные функции. Но эти функции не совпадают с тем, чего ожидают от народа экономисты перестройки. Естественная логика реагирования народа на реформы – выражение страдания, усиление женско-детской роли потребителя заботы. Страдание и бунт народной беспомощности формируют активность пассионарного слоя, организуют мотив защиты народа, усиливают напряженность когнитивного слоя общества до тех пор, пока этим слоем не будет выработана адекватная схема государственного управления.

Глава II. Семья и личность в условиях этнических систем

Лукьяненко С.А

Особенности организации семейного взаимодействия в разных типах этнических систем

Проблеме этнокультурной детерминации формирования семьи в психологии посвящено немалое количество исследований. Разработка проблемы протекания этнических процессов предполагает самое подробное изучение этно-национальных особенностей в различных областях жизнедеятельности общества.

В национальной семье происходит накопление, хранение, воспроизведение и передача из поколения в поколение информации, обеспечивающей культурную преемственность в рамках конкретного народа. Специфика семейной жизни такова, что она прочно удерживает многие собственно национально-этнические черты (начиная от внешних антропологических особенностей до культурно-бытовых элементов), которые отражают национальное своеобразие народов.

Рассмотрение внутренних семейных связей – одно из необходимых звеньев изучения семьи как части народной культуры. Оно дает возможность определить тип семьи, характер ее строя, способствует выявлению особенностей бытования, функционирования семьи в обществе на определенном историческом этапе его развития. Взаимодействие семьи и ее членов, отношения между супругами, между отдельными поколениями, братьями и сестрами, между другими родственниками, составляющие внутрисемейные связи, актуализируются в повседневной жизни в виде множества разнообразных обычаев, правил, установлений, мнений, представлений, господствующих в семье и в большинстве случаев способствующих ее стабильности.

Установление и закрепление этих обычаев в быту происходит благодаря известному механизму трансляции традиций – одному из важнейших факторов развития культуры в целом. Традиции как эстафета передаются из поколения в поколение и соединяют настоящее с прошлым. В семье, объединенной особого рода связями – родственными, они находят для себя благоприятную почву.

Семья обладает многообразными способами передачи этнических традиций: воспитание (включает сложнейший комплекс средств – от действий по уходу, наблюдаемых ребенком с раннего детства, до назиданий оценочного характера), обучение (языку, хозяйственным приемам, нормам поведения, традиционному искусству, религиозным догмам и пр.), личный пример, отбор контактов, оценки поведения других лиц (не относящихся к семье), изготовление или отбор предметов материальной и духовной культуры, семейные праздники и пр.

Семья располагает при этом мерами оценки, в форме наказания и поощрения. Но высокая по сравнению с другими контактными группами степень воздействия на личность определяется иными факторами: длительность и непрерывность применения названных средств, начиная с самого раннего детства (т. е. включая период максимальной детской восприимчивости); одновременный разносторонний охват ими формирующейся личности; особые качества авторитета родителей и других старших членов семьи в силу родственной близости их к данному человеку и др.

Как известно, сфера семейных отношений, являясь носителем этнических признаков, хранительницей национально специфического, более ярко высвечивает национальные черты психологии, традиций и обычаев. Поэтому мононациональная семья постоянно воспроизводит национально-специфические формы семейно-бытовых отношений, которые лишь модифицируются под давлением социальной среды. Напротив, полинациональная семья синтезирует модели разных национальностей, семейных культур, ускоряя природу своей интернализации.

Национальная специфика семьи выражается, прежде всего, в своеобразии форм и способов удовлетворения потребностей членов семьи в общении, отдыхе, любви и т. д., которые в свою очередь оказывают влияние и на характер семейных отношений. Национально-специфическое в семейных отношениях, т. е. в отношениях супругов, старших и младших в семье, с родственниками и т. д. оказывает сильное влияние на соблюдение нравственных, этических и эстетических норм, традиционных для данного народа. Национально-специфическое в семейно-бытовой культуре – это все то, что наиболее характерно, типично для народа. Национальная специфика семьи имеет устойчивый характер, поскольку национальные особенности составляют целый комплекс, включающий в себя социальные и этнические различия в жизни народов. Социальные особенности, уровень экономического развития, социальная структура изменяются быстрее, чем этнические черты (язык, обычаи, традиции). Последние, освященные историческими традициями, более устойчивы в сфере семейных отношений.

В условиях полиэтнического общества невозможно правильно понимать происходящие в национальной семье разнообразные трансформации вне осмысления теоретических основ ее функционирования. Противоречива и сама национальная семья, которая "отражает" в своем функционировании национальные особенности сегодняшнего общественного бытия, которая представляет собой как бы "хранилище" следов прошлого со всеми его достоинствами и недостатками.

Как отмечалось выше, в настоящее время семья претерпевает значительные изменения, адаптируясь к социальным переменам. Большое культурное разнообразие народов России предопределяет и многообразие существующих моделей семьи, многие из которых имеют переходный характер.

Изменение семьи, по мнению некоторых современных психологов, находит свое выражение в следующих основных процессах:

Во-первых, формируется иная по отношению к традиционной структура семьи, что наиболее отчетливо проявляется в тенденции ее нуклеаризации, сокращения числа детей в нашей стране. В результате существенно ослабевает значение родственных связей в жизни отдельной семьи и ее членов.

Во-вторых, изменяется роль внешних по отношению к семье регуляторов поведения (религия, традиции, обычаи): традиционные нормы и ценности, поддерживающиеся расширенной семьей, становятся менее значимыми по сравнению с нормами и образцами поведения, вырабатываемыми членами семьи входе совместной жизни.

В-третьих, наблюдается активный процесс эгалитаризации внутрисемейных отношений. Это проявляется в переходе от жесткой, авторитарной структуры семьи, основанной на подчинении жены мужу, детей – родителям, к демократическим отношениям между супругами, родителями и детьми, в целом по стране.

Семья, как и любой другой социальный институт, скрепляется системой власти. Различают некие основные формы семьи, которые, в принципе, можно свести к трем основным базовым типам: патриархальной семье, где власть принадлежит мужу, матриархальной семье, где власть принадлежит жене, эгалитарной семье, где власть равномерно распределена между мужем и женой. И если объединить первые два семейных типа в их противопоставлении третьему типу, то мы получили, в сущности, два базовых семейных типа современной эпохи. Это патерналистская или авторитарная семья, где четко обозначен глава семьи (неважно – мужчина или женщина) и демократическая семья, основанная не на командных отношениях, а отношениях личностного равноправия и партнерства.

Таким образом, рассмотрение семьи с позиций этнической системы позволяет психологам и социологам понять причины изменений, происходящих в семье, то, к чему эти изменения могут привести, а также выработать пути помощи в адаптации семей, попавших в иную культурную среду. Это касается как семей переезжающих из одного государства в другое, так и семей, меняющих место жительства с сельской местности на городское.

В своих исследованиях по проблеме психологической организации современной городской семьи мы опирались на типологию семьи, которую предлагает В.К. Шабельников. Проводимый им глубокий системный анализ механизмов организации семьи, позволяет выделить два типа семей: традиционную и современную городскую. В.К. Шабельников пишет о том, что традиционный тип семьи – это многоуровневая семейная система, лежащая в основе родовых и этнических социальных систем. Она отличается сложными внутрисемейными и межсемейными отношениями, создающими устойчивую структуру общества. Традиционная семья – это довольно мощное образование, включающее не только супругов и их детей, но также братьев, сестер, дедушек и бабушек, а также множество других родственников, для определения которых в народной культуре существует множество терминов. Это, по сути дела, целостный родовой ствол или клан, образованный множеством людей и включенный в общую этническую систему.

Такая семья, как целостный, широко разрастающийся организм, определяет своими потребностями все формы деятельности. Сама же семья направлена на воспроизводство и развитие рода, живет интересами рождения и воспитания детей, обеспечивает усиление своей этнической системы в природе и в общем пространстве человечества. Любые формы деятельности, как производство условий жизни, включаются в логику жизни семьи, обеспечивая ее выживание и развитие. Охотится ли человек, ловит ли рыбу или убирает урожай, строит ли что-то – все это определяется интересами семьи.

Современный же тип семьи – это "локальные семейные системы, включенные в современные формы государственной и профессиональной деятельности. Такая семья включена в современные формы деятельности и производства, которые сами уже никак не включены в ее собственную структуру" (В.К. Шабельников). Профессиональные деятельности захватывают людей своими мотивами и целями, заданными вовсе не семейной организацией. Эти семьи формируются в ритмах городской жизни как ее малые элементы, но сами семьи не определяют своей глобальной структурой и напряжениями логику организации общей деятельности. Общество и производство лишь включают в себя семью.

"Современная семья отличается от традиционной, прежде всего, разрушенностью стабильных межсемейных родовых отношений" – пишет В.К. Шабельников.

Итак, мы рассматриваем семью как открытую функциональную систему, находящуюся под детерминирующим влиянием социума. А значит, любые социальные изменения самым непосредственным образом отражаются на характере и функциях семьи.

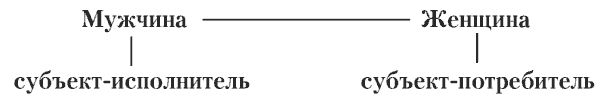

Исходя из теоретических представлений о характере распределения функций, ролей в организации совместного действия (К. Маркс, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.К. Шабельников), мы можем представить в схематическом виде типичный для социальных систем моноэтнического, родового типа характер распределения субъектных позиций, занимаемых членами рода в коллективно-распределенном действии:

Для семей такого типа характерно, что позицию субъекта-исполнителя принимает на себя мужчина, а позицию субъекта-потребителя – женщина. Такое распределение связано с характером субъектных позиций, занимаемых супругами.

Определяющим ядром любой социальной системы, по В.К. Шабельникову, является функция субъекта-потребителя, которая обозначает центр системы и определяет пространство функций жизнедеятельности. Функции жизнедеятельности, по сути, структурируют означенное пространство, т. е. задают, "рождают" мотивы деятельности системы и векторы ее направленности. Другими словами, в семье эта функция традиционно выполняется женщиной или ребенком. Функция субъекта-исполнителя в деятельности подразумевает расширение пространства этой деятельности, взаимодействие с ним и с объектами, включаемыми в эту деятельность, в случае возникновения угрозы разрушения центра и нестабильной ситуации – обеспечение его защиты. В семье традиционного типа функцию исполнителя берет на себя мужчина.

Традиционно, функция субъекта-исполнителя подразумевает активное, непосредственное участие в действии. Можно сказать, что это операторная часть действия. Функция же субъекта-потребителя подразумевает активность не с точки зрения выполнения операций и действий, а с позиций организации направленности самих этих операций и действий.

В современном социуме мы наблюдаем изменение в характере распределения субъектных позиций в сторону принятия менее активных позиций (таких как субъект-координатор и субъект-оценщик), но они являются более опосредованными и сложными в реализации.

Так, функция субъекта-координатора заключается в согласовании действий субъектов системы. Для этого координатору необходимо иметь в голове идеальную форму, план предстоящего действия и, соответственно, нести ответственность за качество выполнения этого действия. Функция же субъекта-оценщика – это функция судьи, наблюдающего как бы со стороны за развитием системы и качеством исполнения своих ролей другими субъектами. Для этого оценщику необходимо понимание того, как должно быть выполнено действие, и соответственно, знание идеальных критериев оценки этого действия.

Эти определения функций субъекта, представляющие собой типы субъектных позиций во взаимодействии, целиком соответствуют нашему пониманию субъектных позиций в отношении семьи.

Исходя из этой классификации, можно выявить, какие субъектные функции принимаются каждым из супругов во взаимодействии; какие функции организации деятельности (координатор, исполнитель, оценщик или потребитель) уже усвоены, а в каких супруг/супруга отдает роль субъекта другому партнеру, т. е. определить уровень интериоризированности индивидом функций организации деятельности.

Рассмотрение межсубъектных отношений и принятие ролевых позиций в них более дифференцировано позволяет исследовать и яснее понять механизм взаимодействия между супругами, а так же позволяет выявить этнические особенности в принятии субъектных позиций в семьях, принадлежащих к разным культурам.

В результате проведенного под нашим руководством исследования (И. Нефедова, 2003) мы получили картину особенностей распределения субъектных позиций в семьях армянской, пензенской и московской выборки. В ходе эксперимента мы использовали батарею методик на выявление склонности личности к принятию той или иной субъектной позиции, на выявление типа структуры семьи через изучение ее ролевой структуры и на выявление системы ценностных ориентаций, которые определяют содержательную сторону направленности личности.

Результаты сравнительного анализа распределения субъектных позиций лучше всего представить по группам: