"Господа! – заговорил профессор. – Тише! Я поднимаю бокал за русскую науку, за Московский университет! Я ни разу не прошел мимо него, не обнажив головы. Московский университет охраняет нашу страну, как солнце. Он дал нам и всему миру замечательных людей. В области просвещения и культуры мы стали передовой страной. Кем зачитывается Европа? Нашим Толстым и Достоевским. Кому принадлежит честь открытия электрического освещения и радио? Русским ученым. Кто первый изобрел паровую машину? Русский Ползунов… И все это пошло от первого рассадника просвещения – Московского университета. Много еще в нашем быту косности… сохранились и Тит Титычи, и Ноздревы, и Пришибеевы, но я верю, со временем изживутся и они, и поможет нам в этом наша дорогая альма-матер! Да здравствует страна талантливого народа и все ее культурные учреждения!"

Скорбная речь произносится обычно на похоронах и содержит перечисление заслуг покойного перед обществом, положительных человеческих качеств, которые ему были присущи. В такой речи нельзя говорить о суетном, производственных делах, житейских пустяках, но уместно выразить высокие духовные переживания, мысли о вечном.

Пример – речь В. Гюго на похоронах О. де Бальзака:

"Господа! Человек, которого только что опустили в эту могилу, был один из тех, кого в последний печальный путь провожает весь народ. В наши времена мнимого величия не существует. Взоры теперь прикованы уже не к тем, кто царствует, а к тем, кто мыслит, и когда кто-нибудь из мыслителей уходит от нас, его смерть волнует всю страну… Имя Бальзака ярким лучом вольется в ту полосу света, которую оставит после себя наша эпоха… Господин де Бальзак был один из первых среди великих, одним из лучших среди избранных. Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где движется и действует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом… Его смерть как громом поразила Париж. Несколько месяцев назад он вернулся во Францию. Чувствуя приближение конца, он захотел еще раз увидеть родину; так накануне далекого путешествия приходят проститься с матерью… Жизнь его была коротка, но насыщенна. Этот неутомимый труженик, этот философ, этот мыслитель, этот поэт, этот гений жил среди нас той жизнью, полной бурь, распрей, борьбы и битв, которою во все времена живут великие люди. Теперь он обрел покой. Он ушел от раздоров и ненависти… Быть может, полезно, быть может, необходимо в такую эпоху, как наша, чтобы время от времени смерть великого человека вызывала религиозное потрясение в умах, пожираемых сомнением и скептицизмом. Провидение знает, что делает, когда таким образом ставит людей лицом к лицу с высшей тайной и заставляет их размышлять о смерти, которая всех уравнивает и всем несет великое освобождение".

Приветственная речь произносится на открытии конференций, форумов и других подобных мероприятий. Ее цель – продемонстрировать радушие, гостеприимство, подчеркнуть важность мероприятия, приветствовать участников, вдохновить их на творческое общение, создать им оптимистическое настроение. В связи с этим можно, например, упомянуть о том, что в конференции участвуют известные ученые, теоретики и практики, что ожидаются интересные доклады и сообщения, а в конце речи пожелать всем плодотворной работы.

Приведем пример приветственной речи на открытии международной конференции:

"Уважаемые коллеги!

Мы уже четвертый раз проводим научно-методическую конференцию, посвященную методике преподавания вузовских дисциплин.

В последние годы все больше и больше осознается насущная необходимость такого направления научной работы. Ведь многие десятилетия методика преподавания относилась только к школе, к среднему образованию, позже – к преподаванию иностранных языков в вузе; и только в последнее время стало понятным, что преподавание в высших учебных заведениях всех учебных дисциплин тоже нуждается в своей методической науке, в научно обоснованной системе, в отборе и презентации содержания каждой дисциплины, в адекватных и рациональных методах, средствах обучения студентов – с учетом их возрастной психологии, полученной школьной подготовки, специальности и специализации.

Методика вузовского обучения, по существу, только зарождающаяся наука. Еще нет широко известных фундаментальных монографических исследований в данной сфере знаний – ни по общей методике, ни по частным методикам вузовского обучения. Сейчас лишь начальный этап создания всего этого, в который включились многие исследователи из разных вузов. Мы полагаем, что наш вуз – Московский государственный университет сервиса – в этом отношении находится совсем не на последнем месте.

На этой конференции уже есть что и есть кому сказать. Предполагаются интересные доклады по проблемам применения инновационных технологий, непрерывно-преемственного образования, математического моделирования, психологических аспектов лингвистической подготовки, преподавания иностранных языков, правового образования, гуманитарной подготовки специалистов, дистантного обучения и др.

Интересные материалы прислали наши коллеги из ряда городов России, Украины. Нам приятно, что сделанное нами приглашение нашло достаточно широкий отклик.

Все кафедры нашего университета также представлены на конференции. Многие преподаватели уже давно и плодотворно работают над совершенствованием преподавания учебных курсов, над вопросами улучшения организации учебного процесса, подготовки современных специалистов в различных сферах, связанных с сервисом, творчески изучая отечественный и зарубежный опыт, разрабатывая стратегию обучения, основанную на современных научных подходах, ориентированную на нынешние социальные запросы и потребности, вырабатывая как целостную систему вузовского преподавания, так и ее отдельные участки, практически реализуя полученные теоретические наработки, накапливая ценный практический опыт. Мы представляем это все на суд широкой научной общественности.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успехов, надеюсь, что каждый из вас, слушая коллег, получит для себя что-то ценное, нужное и, в свою очередь, не оставаясь в долгу, поделится со всеми важными результатами своих исследований".

Контрольные задания

I

Ответьте на вопросы:

1. Каковы особенности монологической речи?

2. Каково различие между политическим выступлением и отчетным докладом на производственном собрании; между ораторской речью и научным описанием чего-либо в лекции преподавателя?

3. Что общего может быть в ораторской речи и репортаже корреспондента с места событий?

4. Какие фигуры речи можно отнести к числу наиболее ярких, впечатляющих?

5. Какие фигуры речи можно использовать в начале (приступе) речи и какие – в ее заключении?

6. Для какой аудитории целесообразно применять в основном аргументы к делу и аргументы к пользе, а для какой – аргументы к человеку и аргументы – ссылки на авторитет?

7. Какие интересные факты вы подобрали бы, составляя речь на тему "О дружбе" ("День Победы", "О состоянии современной экономики", "О социальных проблемах спорта")?

II

Задание 1. Назовите фигуры речи, использованные в приведенных ниже фразах. Использовав эту структуру, сформулируйте другие предложения.

1. "Когда у человека есть действительно какие-нибудь убеждения, тогда ни сострадание, ни уважение, ни дружба, ни любовь, ничто, кроме обязательных доказательств, не может поколебать или изменить в этих убеждениях ни одной мельчайшей подробности" (Д.И. Писарев. "Реалисты").

2. "А найдется ли среди нас человек, который время от времени не чувствовал бы и не сознавал бы в себе разлада между словом и делом, между волей и задачей, между жизнью и учением вообще?" (Г. Ибсен. Речь к норвежским студентам).

3. "…Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия – скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души – скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, амбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов – скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко…" (В.Г. Белинский. "О русской повести и повестях г. Гоголя"…).

4. "У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то есть таких людей, для которых писать и жить, жить и писать, одно и то же, которые уничтожаются вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно меценатов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых не убивают ни деньги, ни отличия, ни несправедливости, которые до последнего вздоха остаются верными своему святому призванию" (В.Г. Белинский. "Литературные мечтания").

5. "Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэмы за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим и, гордые нашею действительностью, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер Скоттов?" (В.Г. Белинский. "Литературные мечтания").

6. "Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества – эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота. Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение – уже во всем есть конец и цель и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир" (В.С. Соловьев. "Три речи в память Достоевского").

7. "Мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе, мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило, мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на местах высадки, мы будем сражаться в полях, на улицах, мы будем сражаться на холмах, мы никогда не сдадимся" (У. Черчилль).

Задание 2.

1. Изучите композиционные особенности приведенных ниже выступлений, а также использование в них риторических фигур и приемов аргументации. Особо отметьте все эпитеты, употребленные ораторами.

Речь, произнесенная В. Гюго на открытии конгресса 14 сентября 1869 г.

"Мне недостает слов, чтобы выразить, до какой степени я растроган оказанным мне здесь приемом. С глубоким волнением я приветствую конгресс, приветствую это собрание людей отзывчивых и великодушных.

Граждане, вы правильно сделали, избрав местом своей встречи эту благородную альпийскую страну. Во-первых, она свободна; во-вторых, она величественна. Да, именно здесь, перед лицом этой изумительно-прекрасной природы, подобает объявить великие решения, подсказанные гуманностью, в частности решение положить конец войнам.

На этом конгрессе один вопрос главенствует над всеми другими.

Позвольте же, раз вы оказали мне высокую честь, избрав меня председателем, позвольте мне изложить этот вопрос. Я сделаю это в немногих словах. Мы все, здесь присутствующие, к чему мы стремимся? К миру. Мы хотим мира, страстно хотим его. Хотим его непреклонно, безоговорочно, хотим мира между всеми людьми, между всеми народами, между всеми расами, между враждующими братьями, между Каином и Авелем. Хотим великого умиротворения всех злых страстей.

Но какого именно мира мы хотим? Мира любой ценой? Мира без всяких условий? Нет! Мы не хотим мира, при котором, согбенные, не смели бы поднять чело; не хотим мира под ярмом деспотизма, не хотим мира под палкой, не хотим мира под скипетром!

Первое условие мира – это освобождение. Для освобождения, несомненно, потребуется революция, изумительнейшая их всех революций, и, быть может, – увы! – война, последняя из всех войн. Тогда все будет достигнуто. Мир, будучи нерушимым, станет вечным. Исчезнут армии, исчезнут короли. Прошлое сгинет бесследно. Вот чего мы хотим.

Мы хотим, чтобы народ свободно жил, возделывал землю, свободно покупал, продавал, трудился, говорил, любил и думал свободно; хотим, чтобы были школы, готовящие граждан, и чтобы не было больше королей, приказывающих изготовлять пушки. Мы хотим великой Республики всего континента, хотим Соединенных Штатов Европы. И я закончу словами:

Наша цель – свобода! Свобода обеспечит мир!"

Речь У. Черчилля, произнесенная 13 мая 1940 г. в Палате общин

"… Я заявляю палате, как уже заявил министрам, вошедшим в состав правительства, что могу только предложить кровь, труд, слезы и пот. Нам предстоят самые горестные испытания. Пред нами долгие, долгие месяцы борьбы и страданий.

Вы спросите – в чем наша политика? Скажу вам – начать войну на суше, на море и в воздухе, войну со всей нашей мощью, со всей силой, дарованной Богом; начать войну против ужасной тирании, невиданных даже в самых темных, самых прискорбных списках человеческих преступлений. Такова наша политика.

Вы спросите – какая наша цель? Могу ответить одним словом: победа. Победа любой ценой, победа, невзирая на все ужасы, победа, каким бы долгим и тяжелым не был путь к ней, ибо без победы мы погибнем. Представим это себе с предельной ясностью. Не станет существовать Британская империя, погибнет все, что она отстаивала; исчезнут и вековые импульсы, толкающие человечество вперед к его цели.

Я принимаю возложенные на меня обязанности, преисполненный бодрости и надежды. Я верю, что люди не допустят, чтобы наше дело постигла неудача.

Я чувствую себя вправе в данном положении, в данное время потребовать содействия и сказать: "Так идите же, вместе пойдем вперед, объединив наши силы"…"

Нобелевская речь Ивана Алексеевича Бунина (1933)

"Ваше высочество, милостивые государыни, милостивые государи!

Девятого ноября, в далекой глуши, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желаю омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние 15 лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, – совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грас, дал мне как писателю наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнения от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него догмат, аксиома. Ваш жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов – для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусству и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире, его величество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства".

2. Напишите речь – подражание одной из приведенных речей, сохранив ее структуру и порядок использования выразительных средств, но выбрав другую тему.

Задание 3. Напишите три варианта агитационной речи о туристических поездках: а) для студенческой аудитории; б) для пенсионеров; в) для учеников младших классов.

Задание 4. Составьте краткую приветственную речь по случаю Дня учителя: а) от имени студента; б) от имени вузовского преподавателя, учитывая их различный жизненный опыт и различный менталитет.

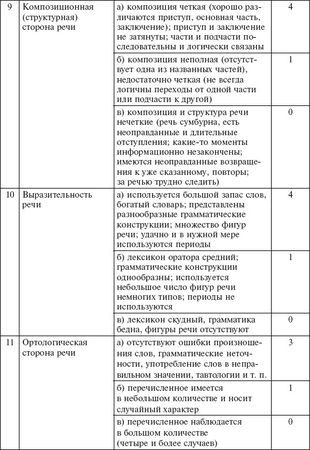

Задание 5. Проанализируйте речь известного политического оратора в соответствии с приведенными ниже критериями.