Космологическая теория синтеза элементов еще больше потеряла под собой почву, когда были сделаны усовершенствования в альтернативной теории, согласно которой элементы синтезировались в звездах. В 1952 году Э.Э. Солпитер показал, что на пропасти, отвечающей ядрам с пятью или восемью ядерными частицами, могут быть наведены мосты в плотных, богатых гелием сердцевинах звезд: при столкновениях двух ядер гелия образуется нестабильное ядро бериллия (Ве), и при условиях высокой плотности ядро бериллия прежде, чем распадется, может наткнуться на другое ядро гелия, образуя стабильное ядро углерода (С). (Плотность Вселенной к моменту космологического нуклеосинтеза слишком низка, чтобы этот процесс мог тогда происходить.) В 1957 году появилась знаменитая статья Джеффри и Маргарет Бербиджей, Фаулера и Хойла, в которой было показано, что тяжелые элементы могли быть образованы в звездах, особенно в звездных взрывах (подобных сверхновым) в периоды интенсивного нейтронного потока. Но даже до 50-х годов среди астрофизиков сильна была склонность верить, что все элементы, кроме водорода, образовались в звездах. Хойл заметил мне, что это мнение могло быть следствием той борьбы, которую должны были вести астрономы в первые десятилетия нашего века, чтобы понять источник энергии, образующийся в звездах. К 1940 году из работ Ганса Бете и других стало ясно, что основной процесс - это слияние четырех ядер водорода в одно ядро гелия, и такая картина привела в 40-х и 50-х годах к быстрым успехам в понимании звездной эволюции. Как говорит Хойл, после всех этих успехов многим астрофизикам казалось извращением сомневаться в том, что звезды являются местом формации элементов.

Но звездная теория нуклеосинтеза тоже имеет свои проблемы. Трудно представить, каким образом звезды могли образовать гелий в таком количестве, что его распространенность достигла 25–30 процентов. Действительно, энергия, которая должна была высвободиться при таком синтезе, была бы много больше той, которую звезды, как представляется, могли излучить за всю их жизнь. Космологическая теория очень тонко обходится с этой энергией - энергия просто теряется при общем красном смещении. В 1964 году Хойл и Р.Дж. Тайлер отметили, что гелий с такой большой распространенностью, как в теперешней Вселенной, не мог быть создан в обычных звездах. Они провели вычисление количества гелия, которое должно было образоваться на ранних стадиях "большого взрыва", и получили значение распространенности 36 процентов по массе. Довольно забавно, что они зафиксировали момент времени, когда должен был произойти нуклеосинтез, соответствующий более или менее произвольной температуре пять миллиардов градусов Кельвина, несмотря на то, что это предположение зависит от выбранного значения неизвестного тогда параметра - отношения числа фотонов к числу ядерных частиц. Если бы они использовали свои вычисления для оценки этого отношения из наблюдаемой распространенности гелия, они смогли бы предсказать нынешний фон микроволнового излучения с температурой примерно правильного порядка величины. Тем не менее поразительно, что Хойл, один из создателей теории стационарного состояния, хотел следовать этой линии рассуждений и подтвердить, что она дает свидетельство в пользу чего-то вроде модели "большого взрыва".

В настоящее время общепризнано, что нуклеосинтез происходил как космологически, так и в звездах; гелий и, возможно, другие легкие ядра были синтезированы в ранней Вселенной, а звезды ответственны за все остальное. Теория нуклеосинтеза в "большом взрыве", пытаясь сделать слишком многое, перестала внушать доверие, которого она действительно заслуживала как теория синтеза гелия.

Во-вторых, это был классический пример разрыва связи между теоретиками и экспериментаторами. Большинство теоретиков никогда не сознавало, что изотропный трехградусный фон излучения может быть когда-нибудь обнаружен. В письме к Пиблзу, датированном 23 июня 1967 года, Гамов объясняет, что ни он, ни Альфер и Херман не рассматривали возможности детектирования оставшегося после "большого взрыва" излучения, так как к моменту появления их работы по космологии радиоастрономия была еще в младенческом состоянии. (Однако Альфер и Херман сообщили мне, что они на самом деле изучали возможность наблюдения фона космического излучения совместно с экспертами по радарам в Университете Джона Гопкинса, Морской исследовательской лаборатории в Национальном Бюро Стандартов, но им было сказано, что температура фона излучения 5 или 10 К слишком низка, чтобы быть обнаруженной доступной тогда техникой). В то же время, кажется, некоторые советские астрофизики понимали, что микроволновой фон можно детектировать, но были сбиты с толку терминологией в американских технических журналах. В обзорной статье 1964 года Я.Б. Зельдович сделал правильное вычисление космической распространенности гелия для двух возможных значений теперешней температуры излучения и правильно подчеркнул, эти величины связаны, так как число фотонов на ядерную частицу (или энтропия на ядерную частицу) не меняется со временем. Однако представляется, что он был введен в заблуждение использованием термина "температура неба" в статье Э.А. Ома 1961 года в Техническом журнале "Белл Систем", заключив, что температура излучения была измерена и оказалась меньше 1 К. (Использовавшаяся Омом антенна была тем самым 20-футовым рупорным отражателем, который в конце концов послужил Пензиасу и Вилсону для открытия микроволнового фона!) Это, наряду с довольно низкими оценками космической распространенности гелия, привело Зельдовича к отказу на основании наблюдений от идеи горячей ранней Вселенной.

Конечно, кроме того, что информация плохо передавалась от экспериментаторов к теоретикам, она столь же плохо передавалась и от теоретиков к экспериментаторам. Пензиас и Вилсон никогда не слышали о предсказании Альфера-Хермана, намереваясь в 1964 году проверить свою антенну.

В-третьих, и мне думается, что самое главное, теория "большого взрыва" не привела к поиску трехградусного микроволнового фона потому, что физикам было чрезвычайно трудно серьезно воспринять любую теорию ранней Вселенной. (Я говорю так отчасти по воспоминаниям о моем собственном отношении к этому до 1965 года.) Каждая из упомянутых выше трудностей могла быть без особых усилий преодолена. Однако первые три минуты столь удалены от нас по времени, условия на температуру и плотность так незнакомы, что мы стесняемся применять наши обычные теории статистической механики и ядерной физики.

Такое часто случается в физике - наша ошибка не в том, что мы воспринимаем наши теории слишком серьезно, а в том, что мы не относимся к ним достаточно серьезно. Всегда очень трудно осознать, что те числа и уравнения, с которыми мы забавляемся за нашими столами, имеют какое-то отношение к реальному миру. Хуже того, часто кажется, что существует общее соглашение, будто некоторые явления еще не годятся для того, чтобы стать предметом солидных теоретических и экспериментальных исследований. Гамов, Альфер и Херман заслуживают колоссального уважения помимо всего прочего за то, что они серьезно захотели воспринять раннюю Вселенную и исследовали то, что должны сказать известные физические законы о первых трех минутах. Но даже они не сделали последнего шага, не убедили радиоастрономов, что те должны искать фон микроволнового излучения. Самое важное, что сопутствовало окончательному открытию в 1965 году трехградусного фона излучения, заключалось в том, что это открытие заставило всех нас всерьез отнестись к мысли, что ранняя Вселенная была.

Я подробно остановился на этой упущенной возможности потому, что эта история представляется мне одной из самых поучительных историй науки. Вполне понятно, что большая часть историографии науки посвящена ее успехам, ошеломляющим открытиям, блестящим выводам или великим волшебным скачкам, сделанным Ньютоном или Эйнштейном. Но я не думаю, что можно по-настоящему понять успехи науки, не понимая того, как тяжело они даются - как легко быть сбитым с пути, как трудно узнать в любой момент времени, что нужно делать дальше.

VII. ПЕРВАЯ СОТАЯ ДОЛЯ СЕКУНДЫ

Мы взялись за расчет первых трех минут в главе не с самого начала. Вместо этого мы начали с "первого кадра", когда космическая температура уже уменьшилась до 100 миллиардов градусов Кельвина и единственными частицами, имевшимися в большом количестве, были фотоны, электроны, нейтрино и соответствующие им античастицы. Если бы эти частицы были единственными типами частиц в природе, мы, вероятно, могли бы экстраполировать расширение Вселенной назад по времени и вычислить, что должно было существовать действительное начало, состояние бесконечных температуры и плотности, которое возникло на 0,0108 секунды раньше нашего первого кадра.

Однако современной физике известно много других типов частиц: мюоны, пи-мезоны, протоны, нейтроны и др. Когда мы смотрим назад на все более ранние моменты времени, мы сталкиваемся со столь высокими температурой и плотностью, что все эти частицы должны были присутствовать в большом количестве, находясь в состоянии теплового равновесия и непрерывного взаимодействия друг с другом. По причинам, которые я надеюсь разъяснить, мы до сих пор просто недостаточно знаем физику элементарных частиц, чтобы иметь возможность рассчитать с какой-то уверенностью свойства подобной смеси. Незнание микроскопической физики стоит как пелена, застилающая взор при взгляде на самое начало.

Конечно, заманчиво попытаться рассеять эту пелену. Искушение особенно велико для теоретиков вроде меня, чья работа значительно больше связана с физикой элементарных частиц, чем с астрофизикой. Множество интересных идей современной физики частиц имеют столь тонкие следствия, что их чрезвычайно трудно проверить сегодня в лабораториях, но эти следствия весьма драматичны, если подобные идеи применять к ранней Вселенной.

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, обращаясь к температурам выше 100 миллиардов градусов, связана с "сильными взаимодействиями" элементарных частиц. Сильные взаимодействия - это те силы, которые удерживают вместе нейтроны и протоны в атомном ядре. Эти силы не знакомы нам в повседневной жизни так, как знакомы электромагнитные или гравитационные силы, потому что радиус действия этих сил невероятно мал, около одной десятимиллионной от миллионной доли сантиметра (10 см). Даже в молекулах, ядра которых обычно находятся на расстоянии нескольких сот миллионных долей сантиметра (10 см) друг от друга, сильные взаимодействия между различными ядрами по существу не дают никакого эффекта. Однако, как указывает их название, эти взаимодействия очень сильны. Когда два протона прижимаются друг к другу достаточно близко, сильное взаимодействие между ними становится примерно в 100 раз больше, чем электрическое отталкивание; именно поэтому сильные взаимодействия способны удержать от развала атомные ядра, преодолевая электрическое отталкивание почти 100 протонов. Причиной взрыва водородной бомбы является перераспределение нейтронов и протонов, в результате которого они более тесно связываются друг с другом сильными взаимодействиями; энергия бомбы есть как раз та избыточная энергия, которая высвобождается при этом перераспределении.

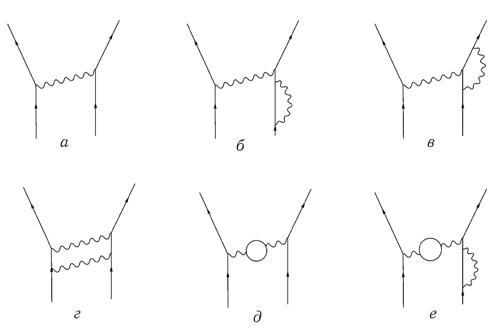

Именно интенсивность сильных взаимодействий делает их значительно более трудными для математического анализа, чем электромагнитные взаимодействия. Когда мы, например, рассчитываем вероятность рассеяния двух электронов за счет электрического отталкивания между ними, мы должны сложить бесконечное число вкладов, отвечающих определенной последовательности испускания и поглощения фотонов и электрон-позитронных пар. Эти вклады символически изображаются "фейнмановскими диаграммами", вроде тех, которые показаны на рис. 10. (Метод расчета с использованием этих диаграмм был разработан в конце 40-х годов Ричардом Фейнманом, работавшим тогда в Корнелле. Строго говоря, вероятность процесса рассеяния дается квадратом суммы вкладов от каждой диаграммы.) Добавление к любой диаграмме одной лишней внутренней линии понижает вклад этой диаграммы на множитель, грубо говоря, равный фундаментальной постоянной, которая известна как "постоянная тонкой структуры". Эта константа довольна мала, приблизительно равна 1/137,036. Поэтому сложные диаграммы дают малые вклады, и мы можем рассчитать вероятность процесса рассеяния с достаточным приближением, складывая вклады лишь от нескольких простых диаграмм. (Именно поэтому мы уверены в том, что можем предсказать атомные спектры с почти неограниченной точностью.) Однако для сильных взаимодействий та константа, которая играет роль постоянной тонкой структуры, примерно равна единице, а не 1/137, и поэтому сложные диаграммы дают столь же большой вклад, как и простые. Эта проблема, заключающаяся в сложности расчета вероятностей процессов, включающих сильные взаимодействия, была единственной величайшей помехой прогрессу физики элементарных частиц в последнюю четверть века.

Рис. 10. Некоторые фейнмановские диаграммы.

Показаны некоторые из простейших фейнмановских диаграмм для процесса электрон-электронного рассеяния. Сплошные линии обозначают электроны или позитроны; волнистые линии обозначают фотоны. Каждой диаграмме отвечает определенная численная величина, зависящая от импульсов и спинов входящих и выходящих электронов; вероятность процесса рассеяния равна квадрату суммы этих величин, связанных со всеми фейнмановскими диаграммами. Вклад каждой диаграммы в эту сумму пропорционален числу множителей 1/137 (постоянная тонкой структуры), равному числу фотонных линий. Диаграмма а представляет обмен одним фотоном и дает главный вклад, пропорциональный 1/137. Диаграммы б, в, г и д представляют все типы диаграмм, приводящих к главным "радиационным" поправкам к диаграмме а; все они вносят вклад, пропорциональный (1/137). Диаграмма е дает еще меньший вклад, пропорциональный (1/137).

Не все процессы включают сильные взаимодействия. Эти взаимодействия затрагивают только класс частиц, известный как "адроны"; сюда входят ядерные частицы и пи-мезоны, а также другие нестабильные частицы, известные как К-мезоны, эта-мезоны, лямбда-гипероны, сигма-гипероны и др. Вообще говоря, адроны тяжелее лептонов (название "лептон" произошло от греческого слова "легкий"), но действительно важное различие между ними в том, что адроны чувствуют влияние сильных взаимодействий, в то время как лептоны - нейтрино, электроны и мюоны - нет. Тот факт, что электроны не ощущают ядерных сил, невероятно важен - вместе с малой массой электрона это обстоятельство приводит к тому, что облако электронов в атоме или молекуле примерно в 100 000 раз больше, чем атомное ядро, а также к тому, что химические силы, удерживающие вместе атомы в молекулах, в миллионы раз слабее, чем силы, удерживающие протоны и нейтроны в ядрах. Если бы электроны в атомах и молекулах ощущали действие ядерных сил, то не существовало бы химии, кристаллографии или биологии - была бы одна ядерная физика.

Температура 100 миллиардов градусов Кельвина, с которой мы начали в главе V, была предусмотрительно выбрана ниже пороговой температуры для всех адронов. (Согласно табл. 1 легчайший адрон пи-мезон имеет пороговую температуру, равную примерно 1600 миллиардов градусов Кельвина). Таким образом, в течение всей истории, рассказанной в главе V, единственными частицами, присутствовавшими в больших количествах, были лептоны и фотоны и взаимодействиями между ними можно было спокойно пренебречь.

Как же быть с более высокими температурами, когда в больших количествах имелись адроны и антиадроны? Есть два совершенно различных ответа, отражающих существование двух весьма различающихся научных школ в отношении природы адронов.

Согласно одной школе, на самом деле не существует такой вещи, как "элементарный" адрон. Каждый адрон столь же фундаментален, как и любой другой, - имеются в виду не только стабильные или почти стабильные адроны вроде протона или нейтрона и не только умеренно нестабильные частицы вроде пи-мезонов, К-мезона, эта-мезона и гиперонов, живущие достаточно долго для того, чтобы оставить измеримые треки в фотопленках или в пузырьковых камерах, но даже полностью нестабильные "частицы" вроде ро-мезонов, живущие лишь столько времени, что со скоростью почти равной скорости света они едва успевают пересечь атомное ядро. Такую доктрину развивали в конце 50-х и начале 60-х годов, особенно Джеффри Чу из Беркли, и иногда ее называют "ядерной демократией".

При таком вольном определении адрона имеются буквально сотни адронов, чья пороговая температура меньше 100 тысяч миллиардов градусов Кельвина, и вполне возможно, что еще сотни будут открыты. В некоторых теориях число разновидностей частиц бесконечно, и оно будет расти все быстрее и быстрее, если мы будем исследовать все большие и большие массы. Может показаться безнадежной попытка осмыслить такой мир, но крайняя сложность спектра частиц может привести, в определенном смысле, к простоте. Например, ро-мезон - это адрон, который можно представлять себе как нестабильную частицу, состоящую из двух пи-мезонов; когда мы явно включаем ро-мезоны в наши вычисления, мы уже до некоторой степени принимаем во внимание сильное взаимодействие между пи-мезонами; возможно, что включив все адроны явно в наши термодинамические вычисления, мы сможем игнорировать все остальные эффекты сильных взаимодействий.

Далее, если действительно имеется неограниченное число разновидностей адронов, то, когда мы заключаем в данный объем все больше и больше энергии, она идет не на увеличение случайных скоростей частиц, а на увеличение числа типов частиц, находящихся в объеме. Тогда температура не растет так быстро с ростом плотности энергии, как она росла бы, если бы число разновидностей адронов было фиксировано. В действительности, в подобных теориях может существовать максимальная температура, т. е. то значение температуры, при котором плотность энергии становится бесконечной. Это такой же непреодолимый верхний предел температуры, как абсолютный нуль в качестве нижнего предела. Идея о максимальной температуре в физике адронов принадлежит Р. Хагедорну из лаборатории ЦЕРНа в Женеве, а затем она развивалась другими теоретиками, включая Керзона Хуанга из МТИ и меня самого. Имеется даже довольно точная оценка того, какой может быть максимальная температура, - она оказывается неожиданно низкой, около двух тысяч миллиардов градусов Кельвина (2 × 10 К). Когда мы подходим все ближе и ближе к началу, температура все больше и больше приближается к этому максимуму и разнообразие адронов становится все богаче и богаче. Однако даже при таких экзотических условиях все же есть начало, момент бесконечной плотности энергии, примерно на сотую долю секунды раньше первого кадра главы V.