Обычно словом "вакуум" принято обозначать пустое пространство, из которого удалён воздух, водяной пар и любое другое вещество. Это то, с чем обычно имеет дело физик-экспериментатор, который возится с вакуумными трубками, вакуумными камерами и вакуумными насосами. Но в теоретической физике термин "вакуум" обозначает гораздо больше. Это своего рода сцена, на которой разворачивается физическое действие. Вакуум потенциально содержит всё, что может произойти на этой сцене. Это и список всех элементарных частиц, и фундаментальные физические константы, которые могут быть обнаружены или измерены в экспериментах, проводимых в этом вакууме. Короче говоря, вакуум – это среда, в которой Законы Физики принимают конкретную форму. Наш вакуум может содержать электроны, позитроны, фотоны и прочие обычные элементарные частицы. В нашем вакууме электрон имеет массу 0,511 МэВ, масса фотона равна нулю, а постоянная тонкой структуры – 0,007297351. Другие вакуумы могут, например, содержать безмассовые электроны, фотоны с массой 10 МэВ, не содержать кварков, но при этом иметь 40 различных видов нейтрино и постоянную тонкой структуры, равную 15,003571. Другой вакуум означает другие Законы Физики. Каждая точка Ландшафта представляет собой набор законов, которые, скорее всего, очень отличаются от наших собственных, но которые, тем не менее, возможны. Стандартная модель – это всего лишь одна из точек на ландшафте возможностей.

Но если Законы Физики могут различаться от вакуума к вакууму, то же самое можно сказать и об объектах изучения всех наук. В мире с более лёгкими электронами и более тяжёлыми протонами, скорее всего, отсутствовали бы атомы. Отсутствие атомов означает отсутствие химии, то есть отсутствие периодической системы, отсутствие молекул, кислот, оснований, органических соединений, а следовательно, и биологии.

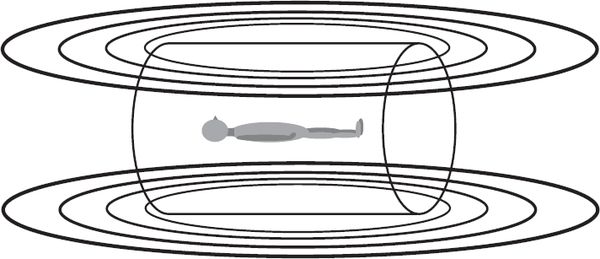

Идея вселенных с альтернативными законами природы кажется научной фантастикой. Но она более реальна, чем фантастика. Благодаря современным медицинским технологиям альтернативные вселенные регулярно создаются внутри МРТ-аппаратов. Аббревиатура МРТ была придумана для замены прежнего названия, ЯМР – ядерного магнитного резонанса, – чтобы не пугать обывателя страшным словом "ядерный". Поэтому название технологии было заменено на магнитно-резонансную томографию, или сокращённо – МРТ. В действительности в явлении ядерного магнитного резонанса не участвуют ни ядра урана или плутония, ни ядерные боеголовки. Ядра, о которых идёт речь в названии, находятся внутри тела пациента, и МРТ-аппарат аккуратно их возбуждает. Обычно этот аппарат представляет собой полый цилиндр, в стенках которого размещены электрические катушки, создающие внутри цилиндра очень сильное магнитное поле. Пациент внутри цилиндра находится в своей собственной маленькой вселенной, свойства вакуума которой слегка отличаются от свойств вакуума вселенной за пределами цилиндра. Представьте себе, что вы проснулись утром внутри такой машины, не зная, где вы находитесь. Что-то будет не так с законами физики. Первое, что вы заметите, – странное, я бы даже сказал опасное поведение железных предметов. Если у вас случайно в кармане пижамы окажется компас, то вы обнаружите, что его стрелка как влитая указывает в строго определённом направлении.

Вероятно, взять с собой внутрь МРТ-аппарата старый телевизор с электронно-лучевым кинескопом будет не самой лучшей идеей, но предположим, что вы это сделали. Включив его, вы обнаружите, что изображение на экране искажено причудливым образом. Зная, как работает кинескоп, вы могли бы восстановить траектории движения электронов. Сильное магнитное поле заставляет электроны двигаться не по прямой, а по штопорообразной спирали. Физик, знакомый с фейнмановскими диаграммами, скажет, что что-то не так с пропагатором электрона. Пропагатор – это не просто картинка, изображающая перемещение электрона из одной точки в другую, а ещё и математическое выражение, описывающее это движение.

Фундаментальные константы могут также оказаться слегка другими. Взаимодействие сильного магнитного поля со спинами электронов может даже привести к небольшому изменению их масс. Ещё интереснее оказывается влияние сильного магнитного поля на атомы. Магнитные силы слегка сплющивают электронные оболочки атомов в направлении, перпендикулярном вектору поля. В обычном МРТ-аппарате этот эффект незначителен, но в более сильных магнитных полях атомы могут превратиться в некое подобие спагетти, вытянутых вдоль силовых линий поля.

Эффект влияния магнитного поля обнаруживается в виде небольших изменений энергетических уровней атомов и, соответственно, отражается на спектре излучения. Механизм этих изменений лежит в способе, которым электроны, позитроны и фотоны взаимодействуют друг с другом. Более сильное магнитное поле окажет эффект и на вершинную диаграмму, что отразится на значении постоянной тонкой структуры, которая будет зависеть от характера движения электронов.

Разумеется, магнитное поле МРТ-аппарата слабое, и его влияние на законы, управляющие движением заряженных частиц, минимально. Но в очень сильном поле пациент будет чувствовать себя неуютно, и влияние такого поля на физические законы может стать для пациента фатальным, потому что изменение свойств атомов приведёт к ужасным последствиям в плане протекания химических и биологических процессов.

Существуют два взгляда на описанную ситуацию, и оба правильные. С одной стороны, можно сказать, что фундаментальные законы природы нисколько не изменились, а изменилась физическая среда, в которой теперь присутствует сильное магнитное поле. С другой стороны, можно сказать, что изменились правила расчёта фейнмановских диаграмм и что-то случилось с Законами Физики.

Пожалуй, наиболее правильным будет сказать, что:

Законы Физики определяются окружающей средой.

Поля

Поля, как мы уже увидели, – это особые невидимые свойства пространства, оказывающие влияние на поведение объектов. Житейским примером служит магнитное поле: с ним сталкивался всякий, кто когда-либо брал в руки магнит и исследовал таинственное действие, которое тот оказывает сквозь лист бумаги на скрепки, булавки и гвозди. Многие помнят школьный опыт с железными опилками, образующими вокруг магнита рисунок, повторяющий силовые линии магнитного поля. Магнитное поле имеет в каждой точке пространства направление и напряжённость, определяющую, с какой силой оно действует на кусок железа. Магнитное поле внутри МРТ-аппарата в 10 000 раз сильнее магнитного поля Земли.

Несколько менее знакомое нам по повседневному опыту электрическое поле тесным образом связано с магнитным. Оно не оказывает заметного эффекта на железные предметы, но именно оно ответственно за притяжение маленьких кусочков бумаги наэлектризованным предметом. При трении одного предмета о другой электроны с поверхности первого предмета переходят на поверхность второго, в результате чего предметы приобретают противоположные по знаку электрические заряды. Заряженные тела создают вокруг себя электрическое поле, которое, подобно магнитному, имеет в каждой точке пространства направление и напряжённость. В конечном итоге Законы Физики оказываются переменчивыми, потому что они определяются полями, а поля могут изменяться. Включение магнитного и электрического полей является одним из вариантов изменения законов, но это не единственная возможность модифицировать вакуум – есть и более интересные способы. Например, можно использовать гравитационное поле Эйнштейна, но и это ещё не всё. Вторая половина двадцатого столетия ознаменовалась открытием новых элементарных частиц, новых типов взаимодействий и, как следствие, новых полей, которыми можно заполнить пространство, и они будут оказывать влияние на обычную материю. Однако одно из всех этих полей, а именно – поле Хиггса, будет интересовать нас больше других в плане изучения Ландшафта.

Открытие поля Хиггса не было открытием в обычном, экспериментальном смысле. Теоретики обнаружили, что без поля Хиггса Стандартная модель оказывается несогласованной. Без него фейнмановские правила могут приводить к бессмысленным результатам типа бесконечной или отрицательной вероятности. Но в конце 1960-х – начале 1970-х годов теоретики показали, что одним из способов "починить" Стандартную модель является добавление в неё ещё одной элементарной частицы – частицы Хиггса. Частица Хиггса, поле Хиггса… Какая связь между полями и частицами заставляет нас давать им одинаковые имена? Идея поля впервые возникла в середине XIX века при изучении электромагнитных явлений. Майкл Фарадей представлял поля в виде гладких возмущений в пространстве, оказывающих влияние на движение электрически заряженных частиц, но само поле не обязано было состоять из частиц. Для Фарадея и развившего его идеи Максвелла мир состоял из частиц и полей, и ни у кого не возникало сомнений, что из них есть что. Но в 1905 году Альберт Эйнштейн, исследуя формулу Планка для излучения абсолютно чёрного тела, предложил нелепую гипотезу. Эйнштейн утверждал, что электромагнитное поле на самом деле состоит из огромного количества невидимых частиц, которые он назвал фотонами, или квантами. Когда квантов мало, они проявляют себя подобно частицам, но когда огромное количество квантов движется скоординированно, они ведут себя как поле – квантовое поле. Это отношение между частицами и полями оказалось всеобщим. Для каждого типа частиц существует своё поле, а для каждого типа поля – своя частица. Поэтому-то поля и частицы часто называются одинаковыми именами. Электромагнитное поле (обобщающее название электрического и магнитного поля) может быть названо фотонным полем. Электроны тоже имеют собственное поле. И кварки, и глюоны – любой персонаж Стандартной модели имеет собственное поле, в том числе и частицы Хиггса.

Я сказал, что Стандартная модель без частиц Хиггса является математическим нонсенсом, но мне следует внести небольшое пояснение. Стандартная модель без частиц Хиггса математически последовательна, но только до тех пор, пока все частицы движутся со скоростью света, как фотоны. Частицы, движущиеся со скоростью света, не могут иметь массы, поэтому физики утверждают, что поле Хиггса как раз для того и необходимо, чтобы дать элементарным частицам массу. С моей точки зрения, это неудачная формулировка, но мне не придумать лучшую. В любом случае это важный пример того, как поля влияют на мировые константы.

Никто никогда не видел частицу Хиггса, и долгое время не было даже косвенных данных, позволяющих физикам-экспериментаторам сказать, что они её "видели". Только недавно были получены первые результаты, которые можно интерпретировать как обнаружение этой частицы. Собственно, никакой сложности в детектировании частиц Хиггса нет, трудность состоит в первую очередь в генерации их в количестве, достаточном для изучения. Эта проблема не является принципиальной преградой: чтобы рождать такие тяжёлые частицы, как бозон Хиггса, вам просто нужен большой ускоритель. Частицы Хиггса и поле Хиггса настолько важны для успеха Стандартной модели, что никто всерьёз даже не сомневался в их существовании. В то время, как я пишу эту книгу, в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) близится к завершению строительство нового ускорителя, который будет способен поставлять нам для исследования частицы Хиггса в огромных количествах. Почти 40 лет прошло с момента, когда частицы Хиггса были впервые предсказаны теоретиками, до момента их экспериментального обнаружения.

Если бы поле Хиггса можно было включать и выключать с такой лёгкостью, как магнитное, мы могли бы изменять, например, массу электрона по своему усмотрению. Увеличение массы привело бы к тому, что атомные электроны вращались ближе к ядру, что, в свою очередь, радикально изменило бы химию. Изменяя массы кварков, из которых состоят протоны и нейтроны, можно было бы менять свойства ядер или в определённый момент вовсе уничтожать их. Ещё более разрушительным является изменение поля Хиггса в другом направлении – например, это может полностью лишить электрон массы. Слишком лёгкий электрон не сможет оставаться внутри атома. Наверное, это не те эксперименты, которые мы хотели бы ставить над миром, в котором живём, потому что подобные изменения будут иметь катастрофические последствия и сделают мир необитаемым. Значительные изменения в Законах Физики будут фатальными, и мы будем возвращаться к этому сюжету снова и снова.

Изменяя поле Хиггса, мы могли бы значительно разнообразить наш мир: вместе с полем будут меняться законы ядерной и атомной физики. Физик из одного региона не будет признавать Законы Физики другого. Но всё же количество возможных вариаций поля Хиггса является весьма скромным. А что бы произошло, если бы количество изменяемых полей исчислялось многими сотнями? Это подразумевало бы многомерный ландшафт, настолько разнообразный, что в нём можно было бы найти все, что угодно. А заветной мечтой учёного, изучающего такой мир, была бы мечта найти в нём что-то невозможное. Как мы вскоре увидим, это отнюдь не праздные фантазии.

Всякий раз, когда перед математиками или физиками встаёт задача, содержащая несколько переменных, они думают о пространстве, содержащем возможные значения этих переменных. Простым примером является температура воздуха. Представьте себе прямую линию, на которой стоит отметка, обозначающая ноль градусов, рядом с ней ещё одна отметка, обозначающая один градус, далее ещё одна отметка, обозначающая два градуса, и т. д. Линия представляет собой одномерное пространство, содержащее возможные значения температуры. Точка с отметкой 25 градусов будет представлять тёплый летний день, точка с отметкой –25 градусов – морозный зимний. Температурная шкала на обычном бытовом термометре является конкретным представлением этого абстрактного пространства.

Предположим, что в дополнение к термометру за окном кухни у нас также есть барометр для измерения атмосферного давления. Мы могли бы нарисовать две оси: одну для представления температуры, а другую для представления атмосферного давления. Опять же, каждая точка, теперь уже в двумерном пространстве, представляет нам одно из возможных погодных условий. Если бы мы захотели фиксировать ещё больше информации, например влажность воздуха, то могли бы добавить третью координату и представлять состояние погоды в виде точки в трёхмерном пространстве.

Комбинация температуры, давления и влажности говорит нам гораздо больше, чем каждый из этих параметров по отдельности. Она говорит нам о том, какие типы частиц могут существовать при определённых условиях, только в данном случае речь идёт не об элементарных частицах, а о капельках воды. В зависимости от условий капли воды могут принимать вид тумана, дождя, изморози, снега или града.

Законы Физики – это своего рода "погода в вакууме", только вместо температуры, атмосферного давления и влажности эта погода определяется величиной полей. И точно так же, как погода определяет характер водяных капель в воздухе, вакуумная погода определяет список элементарных частиц и их свойства. Сколько существует полей, от которых зависит набор частиц, их массы и константы связи? Некоторые из них мы уже знаем: электрическое и магнитное поля и поле Хиггса. Остальные станут известны, когда мы узнаем о главнейших законах природы больше, чем даёт нам Стандартная модель.

Сегодня наша главная и пока что единственная ставка на открытие такого универсального закона – это теория струн. В главах 7 и 8 мы увидим, что теория струн даёт неожиданный ответ на вопрос о количестве полей, управляющих локальной погодой вакуума. На сегодняшнем уровне наших знаний нам видится, что количество таких полей должно исчисляться сотнями, если не тысячами.

Но независимо от количества полей сам принцип остаётся тем же самым. Представьте себе математическое пространство, каждая размерность которого соответствует отдельному полю. Если полей десять, пространство будет десятимерным. Для представления тысячи полей понадобится тысячемерное пространство. Это пространство и есть ландшафт. Точка на этом ландшафте определяет величины всех полей – состояние вакуумной погоды. Это состояние определяет набор элементарных частиц, их массы и законы взаимодействия. Если бы кто-нибудь умел постепенно перемещаться через вселенные от одной точки ландшафта к другой, все характеристики окружающего его мира также плавно менялись бы. В ответ на эти изменения менялись бы и свойства атомов и молекул.