Дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в интернатных учреждениях, представляют группу высокого риска по развитию отклонений в здоровье и развитии. Многие из них имеют перинатальное поражение центральной нервной системы, различные соматические нарушения, рождаются недоношенными. Это обусловливает необходимость проведения в доме ребенка своевременных адекватных реабилитационных воздействий.

В пособии подробно освещены современные технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями, а также имеющих различные соматические нарушения.

Пособие предназначено медицинскому и педагогическому персоналу домов ребенка, усыновителям и опекунам детей-сирот.

Содержание:

Предисловие 1

Раздел I - ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В ДОМЕ РЕБЕНКА 1

ГЛАВА 1. Выхаживание недоношенных и маловесных детей в условиях дома ребенка 1

ГЛАВА 2. Инфекции и специфические средства защиты (вакцинация) 5

ГЛАВА 3. Антибактериальная терапия в условиях интернатного учреждения 13

ГЛАВА 4. Атопический дерматит 17

ГЛАВА 5. Синдром внезапной смерти младенцев 18

ГЛАВА 6. Диагностика психических расстройств у детей раннего возраста 20

ГЛАВА 7. Первая помощь при угрожающих состояних у детей на догоспитальном уровне 23

Раздел II - РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ В ДОМЕ РЕБЕНКА 27

ГЛАВА 8. Реабилитация детей с ограниченными возможностями 27

ГЛАВА 9. Реабилитация часто болеющих детей в доме ребенка 40

ГЛАВА 10. Реабилитация детей раннего возраста с патологией ЛОР-органов 52

Раздел III - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РЕЖИМА И РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОМАХ РЕБЕНКА 55

ГЛАВА 11. Санитарно-гигиенические требования к устройству и содержанию домов ребенка 55

ГЛАВА 12. Гигиенические основы режима и режимных процессов в домах ребенка 58

ГЛАВА 13. Компьютерные технологии в обеспечении деятельности домов ребенка 60

Раздел IV - ПРИЛОЖЕНИЯ 61

Литература 66

Примечания 67

Раиса Владимировна Ямпольская, Зинаида Сергеевна Макарова, Валерий Анатольевич Доскин

Реабилитация детей в домах ребенка

Предисловие

В последние годы количество детей-сирот то "неожиданно" увеличивается, то обнаруживает тенденцию к стабилизации. Всем этим процессам есть хорошо известные социальные причины. Однако ситуацию усугубляет постоянное ухудшение состояния здоровья детского населения. Быстрыми темпами растет число детей с врожденными физическими аномалиями, дефектами интеллекта и хроническими инвалидизирующими заболеваниями.

В Российской Федерации, по неполным данным статистического учета, ежегодно рождается более 100 тыс. детей-инвалидов. Значительная масса больных детей попадает в дома ребенка. И в настоящее время сложилась довольно печальная картина – в этих учреждениях практически нет здоровых детей.

Дома ребенка – уникальные учреждения. В них работают специалисты, перед которыми стоит благородная цель – сделать жизнь детей-сирот благополучной.

Настоящая книга адресована большой армии сотрудников сиротских учреждений. К сожалению, наше общество находится в неоплатном долгу перед всеми детьми с трудной судьбой. И что бы ни делало государство для этих детей, ничто не заменит им настоящих родителей и родную семью.

Эта книга – одна из редких попыток ученых действенно помочь всем, кто работает с больными детьми, оказавшимися в тяжелой кризисной ситуации. Получилась своеобразная "белая книга", написанная сотрудниками кафедры поликлинической педиатрии Российской медицинской академии после дипломного образования. Их бесценный полувековой опыт работы в домах ребенка и, конечно, взволнованные сердца позволили завершить давно начатый труд.

В Конвенции ООН о правах ребенка, во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей подчеркивается, что все государства, подписавшие эти документы (в их числе и Россия), признают права больного (неполноценного) ребенка на особую заботу. Дети с проблемами в развитии, в частности дети-сироты, имеют право на обеспечение таких условий и уровня жизни, которые будут в полной мере способствовать нормальному умственному, физическому и социальному развитию.

• признание равноправия и равных возможностей детей-сирот во всех сферах жизни;

• право каждого ребенка на полное удовлетворение его потребностей, охрану здоровья, реабилитацию и т. п.;

• особую или особенную помощь сиротам должны оказывать специалисты, работающие в домах ребенка.

Эти принципы объединяют ученых, врачей, психологов, педагогов и многих других людей, чья деятельность в той или иной мере связана с детьми, оставшимися без попечения родителей. Профессионализм, открытость, любовь к детям должны способствовать успеху, а самое главное, счастью и благополучию детей.

Настоящая книга пронизана духом новаторства и надежды. В ней делаются акценты на научных открытиях и практических достижениях медицины, психологии, педагогики и других областей знаний, благодаря которым дети-сироты, даже с тяжелыми расстройствами здоровья, могут получать реальную возможность оздоровления и благополучной адаптации к различным социальным условиям. В ней представлены вопросы вакцинопрофилактики, характеристика ВИЧ-инфекций у детей, особенности антибактериальной терапии и оказания первой помощи при неотложных состояниях в условиях дома ребенка, диагностика психических нарушений и их профилактика. Обсуждаются проблема синдрома внезапной смерти младенцев, тактика лечения детей с атопическим дерматитом, применение компьютерных технологий в деятельности домов ребенка. Сотрудники домов ребенка, опираясь на последние достижения науки и практики, должны сделать все возможное, чтобы дети в домах ребенка были здоровыми и счастливыми.

Раздел I

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В ДОМЕ РЕБЕНКА

ГЛАВА 1. Выхаживание недоношенных и маловесных детей в условиях дома ребенка

В настоящее время, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, термин "недоношенный" применяется для детей, рожденных при сроке беременности до 37 полных недель и имеющих все признаки незрелости.

Недонашивание – это самопроизвольное и индуцированное прерывание беременности со сроков, когда плод считается жизнеспособным.

До недавнего времени к категории недоношенных новорожденных относили всех детей, имевших при рождении массу тела менее 2500 г и длину менее 46 см. При этом гестационный возраст не учитывался. Однако выделение категории недоношенных детей только по антропометрическим характеристикам привело к тому, что около 30 % из них были младенцы, рожденные в срок, но имеющие задержку внутриутробного развития (small for date) (Г.М. Дементьева, Г.В. Яцык, 2004). Примерно в 8 % случаев вес детей, родившихся преждевременно, составляет более 2500 г.

По данным Г.В. Яцык, в большинстве развитых стран недонашивание встречается в 3-10 % случаев, в России этот показатель составляет 6,2 % (А.А. Баранов с соавт., 2001).

Исследования, проведенные на кафедре поликлинической педиатрии РМАПО М.В. Лещенко, показали, что среди детей, поступающих на воспитание в дома ребенка, недоношенные составляют 36,6-48,8 %. При этом высока доля глубоконедоношенных, число которых колеблется (в зависимости от региона) от 5,7 до 11,5 %.

По принятой на сегодняшний день классификации (А.И. Хазанов) степень недоношенности определяют в соответствии с гестационным возрастом ребенка:

I степень – 35–37 недель;

II – 32–34;

III – 29–31;

IV – 28 и менее недель.

Для характеристики преждевременно родившихся детей по массе тела условно выделяют четыре степени недоношенности:

I степень – 2001–2500 г;

II – 1501–2000 г;

III – 1001–1500 г;

IV – менее 1000 г.

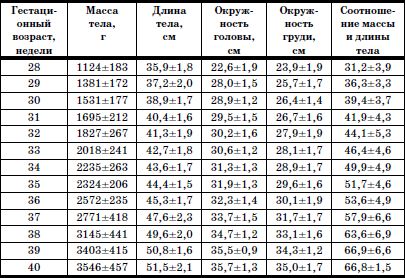

С клинических позиций для объективной характеристики ребенка целесообразно фиксировать и массу тела при рождении, и гестационный возраст ребенка. Параметры физического развития новорожденных в соответствии с гестационным возрастом представлены в табл. 1.

Таблица 1

При снижении массы тела новорожденного на 2 и более стандартных отклонения или ниже 10-го центиля по сравнению с нормативными показателями для данного срока беременности диагносцируется задержка внутриутробного развития (ограничение развития – restriction). Различают следующие варианты задержки внутриутробного развития (ЗВУР):

• гипопластический (симметричный), характеризующийся пропорциональным снижением как массы, так и длины тела ребенка при рождении;

• гипотрофический (асимметричный), при котором отмечается дефицит массы тела по отношению к длине;

диспластический, для которого характерны низкая масса и длина тела в сочетании с врожденными пороками развития и/или множественными стигмами дизэмбриогенеза. Выделение трех вариантов ЗВУР отражает период возникновения нарушений внутриутробного развития, связанных с воздействием повреждающих факторов. Так, при неблагоприятных воздействиях на ранних этапах внутриутробного развития отмечается пропорциональное уменьшение размеров органов и всего тела (симметричный тип).

Гипотрофический (асимметричный) тип ЗВУР связывают с перераспределением кровотока к жизненно важным органам плода (мозг, сердце), формирующимся в условиях хронической гипоксии во второй половине беременности.

Диспластический вариант ЗВУР связан с ранним и достаточно длительным воздействием неблагоприятных факторов, включающим период органогенеза во внутриутробном развитии.

В целом около 80 % новорожденных с ЗВУР относятся к асимметричному типу, что тесным образом связано с патологическим течением беременности, в частности, с нарушением маточно-плацентарного кровообращения, артериальной гипертензией. Среди воспитанников домов ребенка, рожденных преждевременно, более чем в 53 % случаев отмечается диспластический вариант ЗВУР, что свидетельствует о длительном воздействии повреждающих факторов, нарушающих процессы закладки и дифференцировки тканей и органов.

В соответствии с данными всероссийской диспансеризации 2002 г., у 21 % новорожденных выявляется задержка внутриутробного развития. Частота ЗВУР коррелирует со степенью недоношенности новорожденного: чем меньше гестационный возраст ребенка, тем чаще встречается ЗВУР. Среди недоношенных детей, воспитывающихся в домах ребенка, ЗВУР диагностируется более чем в 50 % случаев.

Среди факторов, способствующих преждевременному рождению ребенка, выделяются социально-экономические и медико-биологические.

Наиболее значимыми социальными факторами являются: отсутствие медицинского наблюдения и помощи беременной, дефицитное питание, неудовлетворительные бытовые условия, асоциальные формы поведения и вредные привычки беременной (употребление алкоголя, наркотиков, курение); профессиональные вредности, факт нежелательной беременности и беременность вне брака; юный (до 18 лет) либо пожилой (старше 30) возраст матери.

К важным медико-биологическим причинам недонашивания относятся: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (наличие абортов, самопроизвольных выкидышей, короткий интервал между родами и др.), патологическое течение беременности (токсикозы, иммунологический конфликт между матерью и плодом, аномалии плаценты и др.), соматические заболевания матери, особенно с явными обострениями и декомпенсациями во время беременности. Со стороны плода причинами недонашивания являются внутриутробные инфекции, генетические заболевания.

Обычно имеется сочетание и взаимодействие нескольких факторов. Наиболее значимыми факторами риска ЗВУР являются соматическая патология беременной, приводящая к нарушениям трофики плода (гипертоническая болезнь, заболевания почек и др.), хромосомные аномалии плода, внутриутробные инфекции (входящие в группу заболеваний TORCH и другие инфекции).

Недоношенности и задержке внутриутробного развития принадлежит значительный вклад в развитие хронической патологии и детской инвалидности. Состояние здоровья недоношенных детей раннего и дошкольного возраста характеризуется худшими показателями, чем здоровье их доношенных сверстников.

Изучение параметров физического развития детей раннего возраста, рожденных преждевременно (А.А. Баранов с со-авт.), показало, что 27 % детей с ЗВУР и 19,3 % недоношенных детей, соответствовавших гестационному возрасту при рождении, имеют низкий рост (среди доношенных – 10 %). Преобладают дети с дефицитом массы тела, которая отмечается в 43,2 % у детей с ЗВУР и в 21,7 %– у детей, соответствовавших гестационному возрасту. Гармоничное развитие в раннем возрасте имеют менее 45 % среди всех недоношенных. При этом у детей с ЗВУР чаще встречается негармоничное развитие за счет дефицита массы при нормальном росте и сочетанное снижение массы и длины тела.

К дошкольному возрасту количество детей с нормальным физическим развитием уменьшается (41,6 %), в основном за счет увеличения численности детей с дефицитом массы тела и сочетанным снижением массы и длины тела. В дошкольном возрасте преобладает микросоматический соматотип (25 %). У воспитанников домов ребенка дошкольного возраста, родившихся недоношенными, микросоматической соматотип отмечается в 45–48 % случаев. По мнению профессора К. Л. Печоры, у детей, родившихся недоношенными, отмечается снижение уровня НПР. Особенно страдает речевое, сенсорное развитие, в дошкольном возрасте – мышление, внимание, память.

Практически все дети, рожденные преждевременно и воспитывающиеся в домах ребенка, имеют задержки интеллектуального развития.

Характерными психологическими качествами у них являются тревожность, трудности в общении, конфликтность, враждебность. Наиболее выражены эти признаки у детей с ЗВУР.

Уровень общей заболеваемости у преждевременно рожденных детей раннего возраста выше, чем у доношенных сверстников. При этом у детей с ЗВУР он в 1,6 раза выше, чем у недоношенных, соответствовавших своему гестационному возрасту, и в 1,8 раза выше, чем у детей, рожденных в срок. В условиях дома ребенка уровень заболеваемости среди недоношенных более чем в 2 раза выше, чем у доношенных.

В структуре заболеваемости в раннем возрасте главенствующее место занимает патология органов дыхания, в основном за счет острых респираторных инфекций. Для воспитанников домов ребенка характерны затяжные и осложненные формы заболевания, особенно у детей с ЗВУР. Второе и третье место принадлежат нарушениям со стороны нервной системы, болезням крови и кроветворных органов. Далее следуют патология пищеварительной системы и инфекционные заболевания.

По литературным данным, среди недоношенных патология нервной системы в среднем диагностируется в 70,8 % случаев, в то время как среди воспитывающихся в домах ребенка эти нарушения отмечаются у 100 % детей. Исследования показали (D. Wiedrik), что наиболее неблагоприятным следствием недоношенности являются грубые нарушения со стороны нервной системы, приводящие к инвалидности (дезабильности) ребенка. По данным Ю.И. Барашнева, при обнаружении у досрочно родившихся детей неврологических нарушений легкой и средней степени тяжести инвалидность наступает в 28,5 и 60,6 % случаев соответственно. Тяжелые повреждения, перенесенные в перинатальном и неонатальном периодах и потребовавшие применения методов интенсивной терапии и реанимации, способствуют возникновению инвалидности в 97 % случаев. Наиболее частые причины инвалидности: детский церебральный паралич, слепота, глухота, задержка умственного развития тяжелой степени, гидроцефалия, эпилепсия.

Чрезвычайно важным является тщательное динамическое наблюдение за ростом и развитием недоношенных детей с применением современных клинических и инструментальных методов и методик, позволяющих выявить тревожные признаки (Войта-диагностика, МРТ и др.). Это позволяет более результативно осуществлять профилактику формирования тяжелой инвалидности и раннюю реабилитацию детей, которым угрожает развитие инвалидности.

Болезни крови и кроветворных органов в основном представлены ранней и поздней формами железодефицитной анемии, частота которой, по данным различных авторов, колеблется от 70 до 91,1 %.

Для недоношенных детей характерна высокая частота врожденных аномалий развития, которая в 6-10 раз превышает таковую среди детей, рожденных в срок. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что наследственная моногенная, полигенная и врожденная патология служит основанием для возникновения 90 % хронических заболеваний и является одной из главных причин детской инвалидности (Ю.Е. Вельтищев с соавт.). В связи с этим становится очевидной необходимость более тщательной диагностики пороков развития, включая стигмы дисэмбриогенеза.

Состояние досрочно родившихся детей характеризуется распространенностью хронической патологии. Хронические заболевания в стадии компенсации и субкомпенсации имеют в целом около 43 % недоношенных в дошкольном возрасте и около 70 % детей – воспитанников домов ребенка. В связи с этим превентивная терапия и профилактика, лечение и реабилитация (абилитация) данной категории детей являются одним из серьезнейших направлений в работе медико-психолого-педагогического персонала домов ребенка.

Недоношенные дети поступают в дома ребенка на III этапе реабилитации.

Для адекватной оценки состояния детей и оказания эффективной помощи сотрудники домов ребенка должны быть знакомы с анатомо-физиологическими особенностями недоношенных, основными принципами и современными подходами к их реабилитации.