В древней Мексике почитали существо по имени Кецалькоатль. Он научил людей возделывать землю и отсчитывать время по звездам. Его явление было внезапным. Он приплыл из-за моря, "на лодке, которая шла сама собой, без весел". В Теотиуакане, в храме Кецалькоатля, есть его изображение, высеченное из камня. Вид бога удивляет: он носит... бороду, а у местных индейцев борода не росла. Выдумать немыслимое легко, но выдумать правдоподобную деталь почти немыслимо.

Подобные боги-герои были также в мифологии майя и инков. У египтян "наведением порядка в стране" занимался еще один "божественный брат" – Осирис.

Сражение с призраком Антарктиды

Большинство историков относятся к теории Хэпгуда как к "чему-то, лежащему за пределами науки". Такое же отношение и к Хэнкоку. Недаром в кругах специалистов сейчас бытует формула "хэнкокизм", которой клеймят все попытки представить жизнь "антарктов-атлантов".

Да, гипотеза Хэпгуда заставила по-новому взглянуть на миф об Атлантиде, когда-то рассказанный Платоном и поныне будоражащий романтические умы. Ведь Атлантиду необязательно помещать в Средиземное море или в район Бермудских или Канарских островов. Атлантидой, – только затопленной не водой, а льдом, – мог стать весь Антарктический континент, если сдвиг земной коры и впрямь отбросил его из умеренных широт в высокие, губительные для жизни.

Однако если вернуться из области мифов и легенд, расстаться с Осирисом и Кецалькоатлем, то следует признать, что никаких менее зыбких доводов в пользу "антарктической цивилизации" нет. Приводимые факты можно истолковать иначе.

Вот, например, Сфинкс. Действительно ли сто двадцать веков глядят на нас из рассекших его трещин? Американский геолог Джеймс Э. Харрелл из Толедского университета (Огайо) по-иному объяснил его эрозию.

Около 2300 г. до н.э. в Египте еще выпадали небольшие дожди. Просачиваясь в землю, дождевая вода вымывала соли из верхних, мягких слоев известняка. Каждый год во время разлива Нила грунтовые воды вновь выносили эти соли на поверхность земли. Возможно, вода заливала основание Сфинкса, и соли, растворенные в ней, оседали на камне и кристаллизовались, а попадая в поры известняка и отвердевая, распирали их. Поры становились шире, сливались в трещины. Так возникли следы эрозии, позволившие датировать памятник совсем иным тысячелетием.

Или кокаин в мумиях. Это открытие, сделанное в последние годы, вызвало немало споров. Разве оно не доказывает, что египтяне бывали в Америке? Нет, ведь в Африке встречаются тысячи видов растений, чей химический состав совсем не изучен. Возможно, некоторые из них содержат микроскопические дозы кокаина. Почему египтяне не могли применять их при мумифицировании умерших?

А архитектура пирамид? Почему египтяне знали, что их стены можно возводить лишь под углом 52° и не более? Разве не "антаркты" им сообщили это? Нет, недавние открытия, сделанные в Египте, убеждают, что законы строительной механики египтяне постигали методом проб и ошибок.

Но как же быть с картой Пири Рейса? Уж ее-то подлинность нельзя отрицать? Нет, зато можно оспорить интерпретацию. Вот что отмечает археолог Ник Торп из колледжа Кинга Алфреда (Винчестер): "Если мы уберем мысленно с Антарктического континента весь лед, то очертания материка будут не такими, как до оледенения. Под тяжестью льда земная кора здесь заметно спрессовалась. Контуры береговой линии изменились". Если на карте Пири Рейса некий материк впрямь напоминает современную Антарктиду, то это не означает, что во времена "антарктов-атлантов" он тоже выглядел так. Кроме того, Хэпгуд пояснил, что Антарктида переместилась на 3000 км, но такую идею не подкрепляют никакие карты.

Безусловно, доверие к карте Пири Рейса вызвано тем, что на ней с поразительной точностью изображено Средиземное море; отмечены все бухты, мели, течения, островки. Здесь сказалась тысячелетняя традиция античных и византийских картографов. И вот та же карта – древняя "энциклопедия морей и земель" – неожиданно сообщает, что в районе Южного полюса лежит еще одна часть света, для нас похожая на Антарктиду. Однако для современников Пири Рейса в появлении на карте неведомой Южной Земли не было ничего удивительного.

Задолго до открытия Антарктиды средневековые географы были уверены в существовании на ее месте материка. Само представление о равновесии в природе, столь важное для античной науки, убеждало, что в недоступных пока районах планеты должны существовать обширные участки суши, иначе мир опрокинулся бы. Поэтому не только карта Пири Рейса, но и многие другие карты изображают эту Южную Землю – в нашем понимании "Антарктиду". Подробный обзор этих карт приведен в книге американского географа Р. Рамсея "Открытия, которых никогда не было".

Наконец, серьезные ученые не подтверждают главный аргумент Хэпгуда: стремительный сдвиг земной коры, якобы приведший к перемещению Антарктиды на 3000 км. Подобная идея никак не согласуется с общепринятой теорией – глобальной тектоникой плит. Да, континенты дрейфуют, но они не мчатся по океанам как глиссеры.

У геологов нет фактов, доказывающих, что около 12 500 лет назад Земля пережила крупную катастрофу. Хэпгуд ссылался на то, что "именно в это время в Сибири вымерли сотни мамонтов". Однако давно доказано, что сибирские кладбища мамонтов гораздо древнее. Легенды о Потопе, популярные на Ближнем Востоке и других средиземноморских регионах, – вовсе не отголосок бед, поразивших Антарктиду. Как предполагается, в основе многих легенд – подлинные события, разыгравшиеся несколько тысяч лет назад в Европе: тогда воды Средиземного моря затопили Босфорский перешеек и хлынули в сторону Черного моря; обширная низменность, прилегавшая к нему, скрылась под водой.

Впрочем, сторонники модных гипотез отвечают ученым взаимностью. По их словам, все возражения критиков – точно такие же гипотезы, лишь облеченные в строго научные формулировки. "Мы имеем дело с почти патологическим стремлением специалистов пресечь любые попытки обсудить таинственные исторические феномены", – оправдывает фиаско в ученых баталиях Грэхем Хэнкок.

Конца спорам не видно – разве что одной из сторон удастся прорубить ледяной панцирь Антарктиды и достать оттуда пару артефактов, например клинописный учебник по строительству пирамид... Или не найти ничего, как склонны думать историки.

"По большому счету, – рассуждает британский писатель Колин Уилсон, издавший книгу Хэнкока, – не так важен вопрос, существовала ли когда-то неизвестная цивилизация, давшая начало всей нашей культуре". Важно другое.

Наша история – это череда сменяющих друг друга культур. Знаменитый историк Арнольд Тойнби к концу своей жизни насчитывал, например, 37 цивилизаций. Многие из них давно расцвели и погибли, оставив потомкам отдельные тексты – своды законов, священные книги, поэмы и мифы – или памятники архитектуры: руины храмов, колонны, обломки статуй.

Цивилизации как люди, покинувшие нас навсегда. Мы помним их имена – северная, андская, эгейская, эламская, урартская; мы храним оставленные ими вещи; мы восстанавливаем их судьбу по крупицам – по обрывкам "семейных легенд" да по пуговицам, бусам и черепкам посуды, случайно попавшим на глаза. Но сколько всего безвозвратно утрачено! Мы оглядываемся назад, ищем совета, но река времени приносит нам лишь обрывки давних мыслей – тусклые блики чужих озарений.

Не в этом ли причина интереса к тайнам прошлого? "Храм упал; а руин его потомок языка не разгадал" (Е. Баратынский). Нам страстно хочется понять каждое слово, оброненное предками. Тысячи забот снедают нас. Мы пытаемся найти выход, но кажемся себе карликами, стоящими на плечах гигантов. Словно завороженные, глядим на них – нашу единственную опору в бурных водах истории – и силимся понять: какую мудрость обрели они, знавшие те же проблемы? Какой выход нашли? Что они успели сказать, а мы не сумели расслышать? Мы глядим на их призрак, рожденный нашим полузнанием и мечтами. Мы ищем ответ, а перебираем лишь бусы, пуговицы, черепки да скудные строки еще не утраченных текстов. И нас извечно посещает мечта о том, что где-то на планете – не на исхоженных тропах Греции, не на ископанной земле Палестины – еще хранятся величайшие тайны человечества. Клад осталось лишь найти.

Эту мечту о знаниях, которые нам предстоит обрести, как нельзя лучше питает теория Хэпгуда-Хэнкока. Скованная во льдах ждет своего часа вся мудрость земная – исток великих цивилизаций.

Возле станции "Восток" впору вбить колышек с табличкой "Хранить вечно" – если не наследие древних "антарктов", то хотя бы мечту о нем!

Пирамиды методом проб и ошибок

В оазисе Эль-Файюм в Мейдуме фараон Снофру (2570-2545 до н.э.) решил воздвигнуть пирамиду высотой 92 м, стены которой были необычайно круты (их угол подъема достигал 52°). Своим видом этот монумент должен был напоминать пирамиду одного из его предшественников, Джосера. Незадолго до завершения работ, очевидно, случилась катастрофа. Наружная, каменная облицовка пирамиды, так гласит одна из теорий, поползла вниз и увлекла за собой многие блоки. У подножия пирамиды застыла гора щебня и глыб. Промах древних строителей увековечен в образе монументального "обрубка" высотой 70 м.

Судя по всему, Снофру тут же распорядился строить новую пирамиду – на этот раз в Дахшуре, в нескольких километрах южнее Мейдума. Стены стали еще круче: 54°. Предполагаемая высота: 128 м. Однако по мере того как стены росли, фараон все сильнее тревожился. Память о катастрофе в Мейдуме не оставляла его. Наконец, когда пирамида была выстроена уже наполовину, сомнения пересилили его гордую душу. Он велел изменить угол наклона стен, сделать их более пологими, приземленными. Теперь они поднимались под углом 43°. Таким образом появилась так называемая Ломаная пирамида в Дахшуре.

Казалось, теперь он мог бы успокоиться? Нет, Снофру хотелось – по прошествии жизни – возлечь в нормальную, как у всех, пирамиду, чьи священные формы не искажены в спешке. Тогда он велел соорудить Красную пирамиду там же, в Дахшуре, немного севернее Ломаной. На этот раз угол наклона ее стен с самого начала был равен 43°.

Возможно, события разворачивались и не по такому сценарию, но, как бы то ни было, факты налицо: просчеты в строительстве этих пирамид не скроешь. Итак, древние строители ошибались, а ошибаться присуще человеку, а не идеальному внеземному разуму или заезжим знатокам зодчества из Антарктиды. Они бы возвели пирамиду с первой попытки.

Во времена Шекспира об Антарктиде знал любой гуманист

Американский историк Раймонд Рамсей на страницах книги "Открытия, которых никогда не было" подробно исследовал одну из "неразрешимых" загадок географии: на многих старинных картах (не только на карте Пири Рейса) изображена, пусть чаще всего и неправильно... Антарктида. Откуда картографы эпохи Возрождения могли знать о ней? Поневоле поверишь в инопланетян, облетавших с инспекцией Землю, или в посланцев "антарктической культуры", что завезли карты своей родины в Египет...

Однако такая вера рассеивается при свете фактов. Еще античные географы были убеждены, что "известный им мир составляет не больше четверти поверхности земного шара" (Р. Рамсей). Прилагая к географии простые физические законы, греки верили, что Европу, Азию и Африку удерживает в равновесии обширная Южная Земля (в нашем представлении – Антарктида).

На карте мира, приписываемой Птолемею, Африка – всего лишь огромный полуостров Южной Земли, а Индийский океан – такое же внутреннее море, как и Средиземное: с юга его ограничивает Terra Australis Incognita.

В пору Великих географических открытий многие экспедиции плыли навстречу "ведомому". Путешествие строго на юг неминуемо привело бы их к Южной Земле. Когда Магеллан открыл Огненную Землю, университетские географы посчитали ее полуостровом Южной Земли (и мнение это удерживалось целое столетие).

По мере того как "белые пятна" исчезали с карты планеты, очертания Южной Земли становились все определеннее. На одной из карт в начале ХVI в. Южная Земля – полоса близ Южного полюса. В 1531 г. французский математик Оронс Фин заполняет пустоту в нижней части карты довольно точным по очертанию, хотя и очень обширным изображением Южной Земли, украсив его горными вершинами и удобными бухтами. На карте Герарда Меркатора 1569 г. Южная Земля еще больше разрастается и почти граничит с островом Ява.

Мнимая "Антарктида" остается на карте Земли вплоть до ХVII в. Лишь тогда географы начали наносить на карту одни только известные им земли. Недоступные части мира стали зиять на картах "белыми пятнами".

Хирургия в древности

Оказывается, уже в каменном веке первобытные люди выполняли довольно сложные хирургические операции. Уникальные находки, сделанные в XX в., доказали, что неандертальцы неплохо разбирались в медицине. Первобытных людей долгое время считали примитивными и жестокими. Постоянная борьба за выживание, лишения и голод не располагали к сантиментам. Выживал лишь сильнейший.

Поэтому трудно даже представить, что в каменном веке люди умели оказывать друг другу медицинскую помощь. И, что самое удивительное, делали хирургические операции. Средняя продолжительность жизни в первобытном обществе не превышала 25 лет, так что на заре человечества вряд ли был золотой век с отсутствием болезней. Как только зародилась наука, изучающая изменения в костных останках первобытных людей в результате болезней, сразу стало ясно, что наши далекие предки отнюдь не были здоровяками, еще не испорченными цивилизацией, как мы думали ранее.

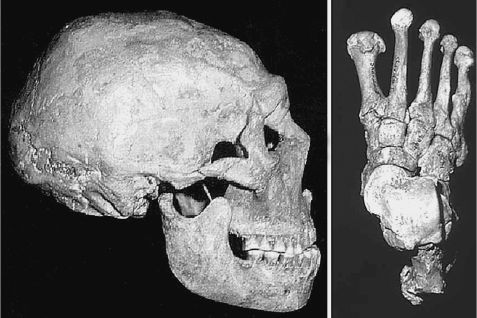

Настоящей сенсацией стали открытия, сделанные в пещере Шанидар (Северный Ирак) в 1953-1960 гг. Археологическая экспедиция под руководством Р. Солецки обнаружила 9 мужских скелетов неандертальцев, живших 60-30 тысяч лет до н.э. Особенно поразил ученых скелет одного 40летнего мужчины. У него была повреждена левая глазница (скорее всего, он не видел левым глазом), плюс сросшийся перелом левой стопы, изуродованная страшнейшим артритом нога и сильно стершиеся зубы. Поразительно, но у него к тому же практически отсутствовала правая рука!

Останки неандертальца из Шанидара

Но этот калека потерял руку задолго до своей смерти. Получается, первобытный инвалид, обреченный на смерть, умудрился, исходя из средней продолжительности жизни того сурового времени, дожить до глубокой старости. Значит, о нем заботились его соплеменники!

Изучив скелет, ученые пришли к выводу, что правая рука бедняги, очевидно раздробленная в результате несчастного случая или в поединке со зверем, была ампутирована выше локтя неким первобытным хирургом. Поверхность обрубка кости имеет характерную округлую форму, что обычно бывает после операционного вмешательства.

Исследовав захоронения, ученые установили, что неандертальцы не только умели делать хирургические операции, но и использовали лекарственные растения. Анализ почвы из захоронений позволил выявить в них пыльцу тысячелистника, эфедры, алтея, крестовника – в общей сложности 8 видов лекарственных трав. Пыльца не только дала возможность определить, какие растения использовали неандертальцы, но и показала, что древние люди уже имели какое-то представление о загробной жизни, ведь они хоронили умерших, украшая погребальное ложе цветами, к тому же оставляли в захоронениях полезные лекарственные растения.

О том, что в каменном веке проводились самые настоящие хирургические операции, свидетельствует и другая уникальная находка, сделанная в конце XX в. Рядом с французской деревушкой Энсисхэйм археологи раскопали 45 древних захоронений с останками 47 людей каменного века. Там был обнаружен скелет 50летнего мужчины, череп которого со следами двух аккуратных отверстий сразу привлек внимание исследователей.

Оба отверстия не имели по краям каких-либо трещин и появились явно в результате хирургического вмешательства, а не убийства или несчастного случая. Одно отверстие в передней части лба было диаметром около 6 см, другое, в верхней части черепа, – на пару сантиметров шире.

"Большинство отверстий в черепах обычно незначительно, – рассказывает участница раскопок, археолог Сандра Пикхлер из Фрейбургского университета в Германии, – по ним трудно судить, являются они результатом хирургического вмешательства или просто проломом черепа. Но в нашем случае можно видеть ровные, закругленные края довольно крупных трепанаций, то есть эти отверстия имеют явно искусственный характер".

Любопытно, что на обоих прошла регенерация костной ткани: меньшее отверстие на лбу полностью покрылось тонким слоем кости, а более крупное заросло приблизительно на две трети, то есть ничто не указывает на признаки послеоперационной инфекции. Значит, мужчина благополучно перенес трепанацию!

"Итак, у этих древних людей был очень хороший хирург и какие-то способы подавления инфекции", – говорит Пикхлер. Она и ее коллеги считают, что потребовалось не менее полугода, а может, и около 2 лет для заживления таких крупных ран. Причем обе трепанации были выполнены в разное время, то есть мужчину успешно прооперировали дважды!

Археологи не знают, зачем понадобились такие операции и как они проводились, хотя по краям отверстий в черепе можно предположить, что кость резали и скоблили. Орудия каменного века вполне подходили для выполнения подобной операции: кремневые ножи были не менее остры, чем современные скальпели.

"Трепанации выполнены настолько мастерски, что их нельзя назвать самыми древними, – считает Пикхлер. – Хирург должен был иметь длительную практику. Факт обнаружения на одном черепе следов сразу двух трепанаций косвенно это подтверждает: если бы имела место только одна операция, можно было бы сказать, что древнему хирургу просто повезло. Но раз пациент уцелел после второй операции, значит, врач обладал определенными навыками и знал, что надо делать".

Как пишет известный чешский исследователь Милослав Стингл, к числу хирургических инструментов древних инков "относились бронзовые скальпели различной величины, пинцеты, иглы, скобки, бронзовые ножи "туми", напоминающие по своей форме кухонный нож-сечку, а также зажимы, посредством которых местные инкские лекари перетягивали вены, чтобы остановить кровотечение".