3) листопадный лес умеренной зоны;

4) степень умеренной зоны;

5) тропические зоны и саванны;

6) чапарраль (районы с дождливой зимой и засушливым летом);

7) пустыня: травянистая и кустарниковая;

8) полувечнозеленый тропический лес (выраженный влажный и сухой сезоны);

9) вечнозеленый тропический дождевой лес.

2. Пресноводные экосистемы:

1) лентические: озера и пруды (стоячие воды);

2) лотические: реки, ручьи и родники (текучие воды);

3) заболоченные угодья (участки с колеблющимся уровнем по сезонам и годам): болота и болотистые леса.

3. Морские экосистемы:

1) открытый океан;

2) воды континентального шельфа или прибрежные воды;

3) районы апвелл инга (процесс подъема холодных воде глубины океана, обогащенных биогенами и опускания верхних слоев воды в глубину под действием ветра) или плодородные районы с продуктивным рыболовством;

4) эстуарии или прибрежные проливы, бухты и др.

21. Составные компоненты экологических систем

Экологическая система, способная к самостоятельному функционированию, состоит из двух биологических компонентов: продуцентов и сапротрофов, между которыми может включаться цепь консументов.

Первичные продуценты – автотрофные организмы, переводящие неорганические элементы в форму органических соединений и таким образом способствуют их подъему на более высокий уровень. В основном это зеленые растения, некоторые прокариоты, а именно сине-зеленые водоросли и малочисленные виды бактерий. Растения преобразуют солнечную энергию (энергию света) путем фотосинтеза в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, участвующих в построении тканей.

Продукцию органического вещества также осуществляют и хемосинтезирующие бактерии, которые извлекают энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах продуцентами являются водоросли, представленные обычно одноклеточными организмами, входящие в состав фитопланктона поверхностных слоев океанов и озер.

В наземных экосистемах значительную часть первичной продукции образуют высокоорганизованные формы – голосеменные и покрытосеменные, формирующие леса и луга.

Консументы, или потребители, – гетеротрофные организмы, питающиеся непосредственно или посредством других организмов органическим веществом, синтезированным первичными продуцентами, т. е. первичные консументы питаются первичными продуцентами, (например, травоядные животные). На суше к травоядным относятся многие насекомые, птицы, рептилии и млекопитающие. Важные группы травоядных млекопитающих – грызуны и копытные или пастбищные животные – лошади, крупный рогатый скот, овцы.

В пресноводных и морских экосистемах травоядными организмами являются мелкие ракообразные и моллюски.

К первичным консументам относятся и паразиты растений (например, грибы, растения, животные).

Вторичные консументы питаются травоядными, и поэтому они являются плотоядными животными. Консументы третьего порядка – тоже плотоядные, так как питаются вторичными консументами. Вторичные и третичные консументы могут быть хищниками, падальщиками или паразитами.

Сапротрофы (редуценты или разрушители) – организмы, которые способны разлагать растительные и животные остатки до уровня исходных неорганических веществ.

К данной группе организмов относятся главным образом бактерии, грибы и почвенные животные. Сапротрофы тоже могут служить пищей другим организмам и играют роль вторичных продуцентов. Таким образом, один и тот же организм в зависимости от своего положения в пищевой цепи может быть вторичным продуцентом, консументом или сапротрофом.

22. Развитие экосистем: сукцессия

Сукцессия – последовательная смена биоценозов, преемственно возникающая на одной и той же территории (биотопе) под влиянием природных факторов (в том числе и внутренних противоречий самих биоценозов) или воздействия человека (Н. Ф. Реймерс, 1990 г.).

Сукцессия происходит в определенный промежуток времени, в котором изменяются видовая структура сообщества, абиотическая среда существования до возникновения стабилизированной системы, называемой климаксом. В таком состоянии система находится тогда, когда в ней на единицу энергии приходится максимальная биомасса и максимальное количество симбиотических связей между организмами ( Ю.Одум , 1975 г.). Но это конечное состояние системы, до которого проходят несколько стадий развития.

Сукцессия возникает на свободном пространстве. Выделяют первичную и вторичную сукцессию в зависимости от первичного состояния субстрата.

Первичная сукцессия формируется на безжизненном субстрате, а вторичная сукцессия возникает при смене одного сообщества другим, более приспособленным данным абиотическим условиям.

Первичная сукцессия может сформироваться, например, на эоловых песках пустыни или на склоне скалы и т. п. Первыми на свободном пространстве начинают появляться растения, семена которых переносятся ветром, – анемохория. Например, в западную часть Северной

Америки постоянно заносятся ветром семена семейства орхидных из Индии, которые пролетают часть экватора. Классическим примером первичной сукцессии может служить зарастание еловым лесом новых северных территорий России. Ельник является последней стадией развития экосистемы или климаксным сообществом, обладающим устойчивостью. Но сначала здесь прорастают березняки, ольховники и осинники, под пологом которых растут ели. Со временем они перерастают лиственные деревья и полностью вытесняют их.

Длительность протекания первичной сукцессии – время от формирования субстрата до зрелого климаксного сообщества. Самый короткий срок существования климаксного сообщества:

1) рыхлые породы и влажный теплый климат – 150–200 лет;

2) в условиях умеренных широт – не менее 1000 лет.

Вторичная сукцессия возникает на месте ранее существовавших сообществ, которые были разрушены, но почва и некоторые организмы сохранились (пожар, наводнение, распашка земель). Обычно вторичные сукцессии связаны с деятельностью человека. В отличие от первичных вторичные сукцессии развиваются быстрее, так как субстрат уже сформирован и семена растений хранятся в нем длительное время. После уничтожения сообщества происходит его восстановление, зависящее от силы воздействия, а длительность восстановления – от степени воздействия.

23. Энергия экосистем. трофические уровни

Существование живых организмов на Земле возможно благодаря солнечной энергии, так как именно свет является единственным пищевым ресурсом, энергия которого, соединяясь с водой и углекислотой, запускает процесс фотосинтеза. Зеленые растения создают органическое вещество, питающее травоядных животных, которые служат пищей для плотоядных и т. д. Таким образом, световая энергия передается от растений всем живым организмам. При передаче энергии от одного организма к другому образуется трофическая (пищевая) цепь, начинающаяся савтотрофов и продуцентов и переходящая к гетеротрофам и консументам, и так несколько раз с одного места цепи на другое. Место каждого звена в пищевой цепи называется трофическим уровнем.

Первый трофический уровень представлен продуцентами, второй – растительноядными консументами. Третий трофический уровень состоит из плотоядных консументов, которые питаются растительноядными; четвертый – плотоядные консументы, питающиеся другими плотоядными и т. д. Но есть виды, которые могут питаться и растительной пищей, и мясом (например, человек), поэтому они могут занимать в трофической цепи любой уровень.

Значительная часть гетеротрофов (сапрофиты исапрофаги) используют энергию детрита, поэтому различают два вида трофических цепей:

1) пастбищные (выедание) цепи, начинающиеся с поедания зеленых растений;

2) детритные (разложение) цепи, которые начинаются с поедания отмерших растительных и животных остатков.

Поглощаемая пища усваивается не полностью. Организм тратит энергию на метаболические процессы (например, дыхание), образование тканей, запас питательных веществ, а остальная часть пищи выделяется в виде экскрементов. Значительная часть энергии в организме рассеивается в виде тепла при химических реакциях.

А. Линдеманн в 1947 г. предложил закон 10 % – на последующий трофический уровень переходит лишь 10 % энергии от содержания ее в предыдущих уровнях. При тщательном изучении этого вопроса было установлено, что переходит не 10 %, а от 5 до 20 % энергии.

Эффективность пищевой цепи, или экологическая эффективность сообщества, относительное количество энергии, передающееся от одного трофического уровня к следующему.

Количественное соотношение организмов, массу, содержание энергии на каждом трофическом уровне можно представить в виде пирамиды чисел, биомассы и энергии.

Пирамиды чисел – соотношение числа особей на каждом трофическом уровне.

В пирамидах биомассы учитывается биомасса особей (а не их количество).

Пирамиды энергии дают динамику скорости прохождения массы пищи через трофическую цепь и всегда имеют правильную форму.

24. Антропогенные воздействия на гидросферу и их последствия

Загрязнение водных ресурсов происходит в результате поступления в них вредных веществ и проявляется в изменении органолептических (запаха, вкуса, прозрачности и др.) и физических свойств воды, содержании хлоридов, нитратов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и прочего, недостаточном количестве кислорода.

Различают следующие основные водные загрязнители:

1) химические, (нефть и нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества, пестициды, диоксины, тяжелые металлы и др.);

2) физические, (тепло, радиоактивные вещества и др.);

3) биологические, (различные вирусы и болезнетворные бактерии, дрожжевые грибки и др.). Основные виды загрязнения водных ресурсов:

1) химическое – самое распространенное загрязнение; выделяют органическое (пестициды, фенолы и др.), неорганическое (кислоты, соли), нетоксичное и токсичное (соединения ртути, мышьяка и др.) химическое загрязнение;

2) механическое, (внесение в воду механических примесей, например ила, пескаидр.);

3) радиоактивное, (радиоактивные вещества – уран, радий, цезий и др.);

4) бактериальное, (попадание в воды вирусов, микроскопических грибков и др.);

5) тепловое, происходит при повышении температуры воды в результате смешивания с техническими водами; это приводит к изменению химического и газового состава воды. Основными источниками загрязнения

водных ресурсов являются сбросы неочищенных сточных вод (коммунально-бытовых, промышленных и др.), смывы ядохимикатов атмосферными осадками (фосфора, пестицидов и др.), утечки нефти и нефтепродуктов, газопылевые выбросы (пыли, аэрозолей и др.).

Кроме поверхностных вод, в результате антропогенного влияния загрязняются и грунтовые воды.

При загрязнении пресноводных экосистем биогенными веществами наблюдается процесс эвтрофикации – усиленное размножение сине-зеленых водорослей, приводящее к резкому возрастанию фитопланктона и уменьшению разнообразия видов.

Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в нарушении устойчивости экосистем, появлении "красных приливов", снижении биопродуктивности, эвтрофикации, мутагенезе и канцерогенезе морских организмов, биологическом загрязнении и накоплении химических токсикантов.

Неблагоприятные последствия для здоровья человека проявляются при использовании загрязненной воды или при контакте с ней. Например, опасность возникновения тяжелых заболеваний (брюшного тифа, холеры и др.).

Еще одним последствием деятельности человека является истощение водных ресурсов. При длительном и интенсивном водозаборе могут происходить оседание и деформация земной поверхности, что приводит к затоплению пониженных участков.

25. Продуцирование и разложение в природе

Фотосинтезирующие и хемосинтезирующие организмы образуют органические вещества (или продукцию) в количестве 100 млрдт в год и такое же количество органических веществ должно превращаться в процессе дыхания растений в воду и углекислоту.

Но этот баланс неточен, так как в прошлые геологические эпохи создавалось избыточное количество органического вещества, что проявилось в накоплении осадочных пород (угля).

Причиной образования избытка органического вещества является сдвиг баланса в соотношении O2/ СO2 в сторону углекислого газа, в результате чего часть продуцированного вещества не разлагалась и не тратилась на дыхание, а окаменевала и сохранялась в виде осадков. Примерно 100 млн лет назад баланс сдвинулся в сторону повышения содержания кислорода, что сделало возможным существование многоклеточных организмов и их эволюцию.

Дыхание – это процесс окисления, который еще в древности справедливо сравнивали с горением. Благодаря дыханию как бы сгорает накопленное при фотосинтезе органическое вещество.

Значит, дыхание – процесс гетеротрофный, приблизительно уравновешивающий автотрофное накопление органического вещества. Различают аэробное, анаэробное дыхание и брожение.

Аэробное дыхание – процесс, обратный фотосинтезу, где окислитель (газообразный кислород) присоединяет водород.

Анаэробное дыхание происходит обычно в бескислородной среде, и в качестве окислителя служат другие неорганические вещества, например сера. И, наконец, брожение – такой анаэробный процесс, где окислителем становится само органическое вещество.

Посредством процесса аэробного дыхания организмы получают энергию для поддержания жизнедеятельности и построения клеток. Бескислородное дыхание – это основа жизнедеятельности сапрофагов (бактерий, дрожжей, плесневых грибов, простейших) (В. И. Коробкин, Л. В. Передельский, 2003 г.).

Если детрит (частицы мертвого органического вещества) поступает в почву в значительных количествах, то грибы, бактерии и простейшие тратят кислород на его разложение, которое замедляется, но не останавливается в результате деятельности организмов с анаэробным дыханием.

Можно утверждать, что на биосферном уровне происходит отставание гетеротрофного разложения от продуцирования во времени.

"Отставание гетеротрофной утилизации продуктов автотрофного метаболизма есть, следовательно, одно из важнейших свойств экосистемы" С. Ю. Одум, 1975 г.).

Процесс разложения детрита путем механического измельчения, биологического воздействия и образование из него гумуса (гумификации) под действием сапрофагов происходит относительно быстро. Но минерализация гумуса– медленный процесс, именно он и обусловливает запаздывание разложения по сравнению с продуцированием.

26. Фотосинтез

При фотосинтезе происходит поглощение световой энергии и ее преобразование в энергию химических соединений. Этот процесс состоит из фотохимических (или световых) реакций, ферментативных (или темновых) реакций и процессов диффузии, в результате которых осуществляется обмен углекислым газом и кислородом между хлоропластами и атмосферным воздухом.

Для протекания фотосинтеза необходима вода и углекислый газ.

Наземные растения поглощают воду корнями из почвы, водные, получают ее из окружающей среды путем диффузии. Углекислый газ попадает в растение через устьица, находящиеся на поверхности листьев.

Как только хлоропласты улавливают фотосинтетически активную радиацию, начинается фотосинтез. В световых реакциях участвуют две пигментные системы – фотосистема I и фотосистема II. Первая фотосистема содержит в основном хлорофилл а; реакционный центр – комплекс хлорофилла а с белком, который имеет максимум поглощения при 700 нм, поэтому данный комплекс называют "пигмент-700". Вторая фотосистема представлена хлорофиллом b, комплексом хлорофилла а и белка с максимумом поглощения 680 нм. В обеих фотосистемах имеются также дополнительные пигменты – каротиноиды, у водорослей – фикобилины.

После поглощения квантов света пигмент-700 отдает электроны, идущие на восстановление НАДФ+. Вторая фотосистема поднимает электроны, полученные при расщеплении воды, на более высокий энергетический уровень, и передает их пигменту-700. При таком нециклическом переносе электронов образуется АТФ. Таким образом, необходимые для темновых реакций АТФ и НАДФ × Н образуются во время световых реакций. Для обратного восстановления хлорофилла используются электроны, образующиеся при фотолизе воды или иного донора. В результате фотолиза воды при фотосинтезе высвобождается кислород, выделяющийся из растения в воздух. Далее при протекании темновых реакций ферменты, находящиеся в строме хлоропластов, конденсируют углекислый газ с рибулозодифосфатом до образования двух молекул фосфоглицериновой кислоты, которая, в свою очередь, становится альдегидом и после прохождения сложных ферментативных реакций в конечном итоге приводит к синтезу глюкозы.

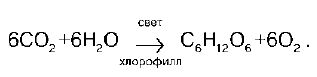

Суммарный процесс фотосинтеза можно представить в виде уравнения:

Фотосинтез имеет огромное значение для существования всего живого на планете, так как именно этот процесс делает энергию и углерод доступными живым организмам, а также обеспечивает выделение в атмосферу кислорода, необходимого для всех аэробных форм жизни.

27. Хемосинтез

Хемосинтез – тип питания, характерный для некоторых микроорганизмов, которые создают органические вещества из неорганических за счет энергии, выделяющейся при окислении ими других неорганических веществ. Такие микроорганизмы называются хемосинтезирующими, или хемоавтотрофами. Энергия может выделяться при окислении водорода, серы, двухвалентного железа, сероводорода, аммиака и других неорганических веществ. Так, у железобактерии Leptothrix :