В конце VI в. до н. э. часть Северо-Западной Индии подпала под власть Ахеменидов. Заиндские территории были покорены еще Киром. Какие-то части индийской территории были подчинены Дарием I вскоре после 518 г. до н. э. Судя по тому, что по приказу Дария I грек Скилак совершил путешествие вниз по Инду до океана (и далее к Египту), с властью персов в этом районе индийцам приходилось серьезно считаться. Однако мы не знаем, какие именно территории входили в состав двадцатой "Индийской" сатрапии, как и при каких обстоятельствах они были покорены.

Греческие писатели, относительно много писавшие об Индии IV в. до н. э., ничего не говорят о существовании в это время "Индийской" сатрапии, о наличии персидских гарнизонов в Индии или о чем-либо подобном. По-видимому, индийские воины, сражавшиеся на стороне Дария III, были наемниками, а территории Индии, входившие в свое время в индийскую сатрапию (в первую очередь расположенные по нижнему течению Инда), вышли из-под контроля Ахеменидов еще в конце V в. до н. э., при Артаксерксе.

После крушения Ахеменидской империи связи между Индией и Ираном слабеют. Сначала Иран вошел в состав Селевкидского государства, потом Северо-Западная Индия оказалась под властью сначала бактрийских греков, потом шаков. Частые в этот период войны также не способствовали укреплению отношений между соседями, хотя и не могли их совсем прекратить. Только в небольшой отрезок времени – 29–60 гг. – установились непосредственные отношения между Индией и парфянским Ираном. Некоторые территории Северо-Западной Индии оказались даже подчиненными парфянам. В это же время начинается проникновение в глубь Ирана буддизма, получившего здесь в домусульманский период широкое распространение.

Прямых свидетельств о существовании экономических и культурных связей Индии и Средней Азии в ахеменидский период обнаружено пока мало, и они не всегда достаточно определенны. Со II в. до н. э. об этих связях можно говорить уже с достаточной уверенностью. С этого времени начинается проникновение в Индию шаков, носителей резко отличной культуры среднеазиатских кочевников. При раскопках древнеиндийского города Таксилы обнаружены предметы, уверенно определяемые археологами как происходящие из Средней Азии: детали доспехов, предметы вооружения (мечи, наконечники стрел), бронзовые зеркала, некоторые виды глиняной посуды и пр.

Наиболее тесными связи между этими странами стали в период их совместного пребывания в составе Кушанской империи (I–III вв. н. э.). В этот период культурное влияние Индии на Среднюю Азию начало быстро усиливаться. Как известно, кушанская верхушка скоро индианизировалась. Огромную роль в этом процессе сыграло распространение здесь буддизма. Кушанские государи сами приняли буддизм и активно способствовали его распространению; особенно известен этим самый выдающийся из кушанских императоров, Канишка.

Проникновение в Среднюю Азию буддизма и, в меньшей мере, шиваизма, основание здесь монастырей влекло за собой переселение сюда образованных монахов, распространение санскритской образованности, появление в местных языках индийской терминологии, понятий и представлений в духовной жизни и быту, индийских идей в архитектуре и изобразительном искусстве. Но и индийская культура обогащалась заимствованием новых идей в искусстве и технике. Хорошо известно, что к упомянутому времени относится расцвет так называемой гандхарской школы. Эта школа возникла на основе взаимодействия искусства древних народов Индии, Средней Азии, Ирана и Афганистана, при сильном влиянии греко-римского искусства.

Интересны отношения Индии и Синьцзяна. Природные условия Синьцзяна в древности были менее суровы, чем в настоящее время: пустыня Такла-Макан была меньше, Тарим, Хотан и другие реки, стекающие с Тянь-Шаня и Кунь-Луня, – полноводней. Однако и тогда земледелие сосредоточивалось в оазисах и население страны было немногочисленным. Значение этой страны возросло незадолго до начала нашей эры, когда был установлен через нее Великий шелковый путь из Китая в Среднюю Азию, Парфию и далее к странам Средиземноморья. После этого в течение почти всего периода древности Синьцзян находился под господством китайцев, но наибольшее воздействие на местное население оказала индийская культура. Это происходило вследствие активного участия индийских купцов в налаживавшейся здесь торговле, а также быстрого распространения в Синьцзяне буддизма. Первое сопровождалось образованием индийских торговых колоний, второе – переселением сюда значительного числа индийских монахов-буддистов. В какой-то мере все это имело место и в Средней Азии, но в Синьцзяне приобрело гораздо больший размах и поэтому имело более значительные последствия.

Архитектура важнейших сооружений (храмов, монастырей, ступ) была или прямо индийской, или находилась под ее явным влиянием. Это же относится и к изобразительным искусствам – скульптуре и живописи. Язык многих светских документов (не говоря уже о религиозных) был санскритом или одним из пракритов; если же надписи были на местных языках, то письменность была брахми или кхароштхи. Многие местные жители носили индийские имена. Служебная терминология была в большой степени индийской. В Синьцзяне найдены древнеиндийские литературные произведения на индийских языках и в переводах на местные. Некоторые из них еще не найдены на территории самой Индии. Огромную ценность представляют фрагменты некоторых произведений санскритской буддийской литературы, ранее известные только в китайских и тибетских переводах, а также драматических произведений, принадлежавших знаменитому древнеиндийскому драматургу Ашвагхоше.

Кроме археологических данных, мы имеем также свидетельства современников. Так, Фа Сянь говорит об одном из княжеств, находившихся на востоке Синьцзяня: "Миряне и шраманы этой страны следуют религии Индии, только некоторые делают это тщательней, а другие небрежней. При продвижении на запад все минуемые страны подобны в этом отношении, только люди отличаются по языку. Однако те, которые считают себя учениками Будды, используют индийские книги и индийский язык".

Особенно заметно проявилось индийское влияние в Хотане. Согласно китайским источникам, местная династия даже носила индийские имена и выводила свое происхождение от Ашоки. Расположенный здесь буддийский монастырь Гомативихара считался в древности важнейшим центром буддийской учености. В нем, по утверждению Фа Сяня, проживало одновременно до 3 тысяч монахов.

Теперь о контактах с Поднебесной империей. Вследствие отдаленности друг от друга этих двух стран – Китая и Индии – и трудностей сообщения между ними они долго были мало связаны между собой. Имеются сведения о существовании торговых связей между Индией и Китаем во II в. до н. э. Начиная с I в. торговля постепенно росла. По суше она велась главным образом через Синьцзян (Великий шелковый путь); путь через Бирму и Сычуань был более трудным и, видимо, так и не приобрел столь же существенного значения. По мере совершенствования судов и возникновения индийских торговых колоний в Индонезии и на Индокитайском полуострове развивалась морская торговля. Путешествие Фа Сяня морем из Индии в Китай происходило в 414 г. по хорошо известному и освоенному маршруту из Цейлона в Кантон. Основными товарами, шедшими из Китая в Индию, были шелк и шелковые ткани. В обратном направлении везли хлопчатобумажные ткани, пряности, благовония, драгоценные камни, жемчуг. На товары обеих стран был устойчивый спрос. Это видно из того, что древние и раннесредневековые китайские монеты найдены в Индии только единицами (и их датировка спорна), а в Китае соответствующих индийских монет пока не найдено вовсе.

II в. до н. э. знаменовал собой начало китайской экспансии на запад. В связи с этим в обеих странах росло стремление установить политические контакты. Растущая торговля также подталкивала к сближению. Однако до тех пор, пока Северная Индия входила в состав Кушанской империи, непосредственные связи были затруднены из-за враждебных отношений между Кушанами и Китаем. А затем условия для них стали малоподходящими вследствие политического хаоса и хозяйственной разрухи, воцарившихся в Китае с развалом империи Хань (конец II – начало III в.) и дававших о себе знать долго после этого. В периоды стабильности дипломатическая активность усиливалась. Так, в Северовэйском государстве с середины V в. менее чем за 70 лет побывало 8 посольств из североиндийских государств. Лучшее знакомство друг с другом индийского и китайского народов привело к сближению между ними и в культурной области. Но Китай заимствовал больше, чем дал. Важным обстоятельством, определившим такой характер культурных взаимоотношений, было распространение в Китае буддизма.

В начале VI в. буддийские монастыри в Китае насчитывались десятками тысяч, а монахов и монахинь, согласно китайским данным, было будто бы свыше 2 миллионов.

Буддийскому духовенству требовалось огромное количество религиозной литературы, а следовательно, и людей, способных читать ее в подлинниках на санскрите и пали и переводить на китайский язык. Переводом и переписыванием индийских текстов было занято большое число людей. Это способствовало усвоению китайской интеллигенцией индийской терминологии и фразеологии, философских понятий, литературных жанров и т. д. Пробуждался интерес и к индийской науке; переводились научные трактаты по математике, астрономии и медицине; ко дворам царей и знати приглашались индийские астрономы и врачи. В строительстве буддийских храмов и монастырей заимствовался опыт индийского зодчества, в частности в сооружении пещерных храмов.

Китай сыграл важную роль в передаче многих достижений индийской культуры другим странам – Тибету, Монголии, Корее, Японии, непосредственные контакты которых с Индией вследствие их отдаленности или трудностей сообщения были слабыми.

Отношения Индии с Цейлоном были наиболее близкими. Сингалы, составляющие основную массу современного населения острова, считают себя потомками древних колонистов, прибывших сюда из Северной Индии в VI–V вв. до н. э. с царевичем Виджаей во главе; по имени его отца Синхалы остров и стал называться Синхаладвипой. В основе этого предания лежат, очевидно, исторические факты, что подтверждается данными лингвистики и археологии. Другая основная народность Цейлона – тамилы – также состоит из потомков индийских иммигрантов, только переселившихся на остров из Южной Индии в более позднее время.

Хотя создателем цейлонской культуры, безусловно, является в первую очередь сам цейлонский народ, близость Индии наложила отпечаток на всю историю страны. В течение всего периода древности Цейлон поддерживал политические отношения главным образом с Индией.

Цейлонцы и индийцы хорошо знали друг друга. Уже в первые века нашей эры Цейлон стал важным транзитным центром морской торговли в Индийском океане, однако решающую роль в его внешней торговле играла Индия. За обменом товарами шел обмен производственными навыками, техническими достижениями, научными знаниями. Современная сингальская письменность произошла от брахми. Литературным языком Цейлона долгое время оставался индийский язык пали, из которого много слов вошло в сингальский язык.

Буддийский канон оказал огромное влияние на сингальскую литературу. В архитектуре, скульптуре, живописи – во всем можно обнаружить заметное индийское влияние.

Со странами Юго-Восточной Азии индийцы были знакомы с отдаленной древности. Определенные данные о связях с этими странами имеются в джатаках и "Артхашастре". Индонезия и Индокитай были известны в Древней Индии под общим наименованием Суварнабхуми ("Золотая земля"). Это, несомненно, объясняется рано возникшими представлениями о сказочных богатствах этих стран. Более или менее регулярная торговля Индии со странами Юго-Восточной Азии установилась, возможно, с IV–III вв. до н. э. и развивалась одновременно с совершенствованием мореходных средств; сухопутная торговля из-за исключительно трудных природных условий не имела в древности существенного значения. Несколько позже началось переселение в эти страны отдельных индийцев.

К началу нашей эры эта часть Азии значительно отставала в своем развитии от Индии и Китая. Большую часть ее населения составляли племена охотников, собирателей, рыболовов. Лишь в долинах по нижнему течению рек велось земледелие. Железо стало проникать в ремесло и земледелие только около начала нашей эры. В это же время возникали ранние государства; исключением явилась территория Северного Вьетнама, где процесс классообразования начался несколько раньше. Естественно, что народы Юго-Восточной Азии должны были испытать влияние соседних стран. Несмотря на то, что Китай расположен географически ближе, воздействие Индии оказалось значительно более сильным.

В основе проникновения Китая лежала политическая и военная экспансия. Поэтому отношения Китая со странами, расположенными к югу от него, были, как правило, враждебными, а это препятствовало проникновению китайского культурного влияния. Проникновение же индийцев происходило мирными средствами и медленно, но зато имело прочные результаты.

Местное население охотно торговало с индийцами, разрешало им селиться в своей стране, перенимало все полезное, чему у них могло научиться, и приспосабливало к своим нуждам. Образованные индийцы охотно принимались при дворах местных государей, и многие из них сделали успешную карьеру. Древнейшая письменность возникала на базе индийской, в местные языки вошло огромное число слов из индийских языков, а санскрит часто использовался как язык надписей и официальных документов. Индийская культура приобрела такую популярность, что знать принимала индийские имена, а царствующие династии свои родословные возводили к индийским брахманам и кшатриям знатных родов, а то и к самому царю Ашоке.

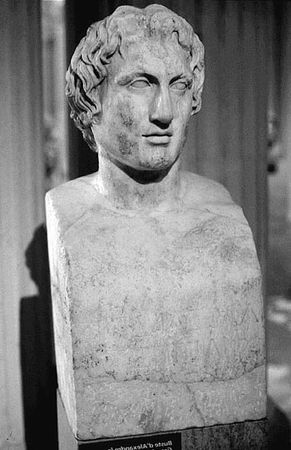

Индийский поход Александра Македонского

Сломив мощь многих западных и восточных правителей и одержав ряд блистательных побед, Александр создал огромную империю, простиравшуюся от Эллады до Инда. Индийский поход, последний в серии его военных операций, подробно описан античными авторами, которые опирались на свидетельства непосредственных его участников – Неарха, Аристобула, Онесикрита и других. "Анабасис" и "Индика" Арриана, сочинения Плутарха, Диодора, Страбона, Курция Руфа содержат не только данные о передвижении войск, но и интересные сведения очевидцев о народах Индии, их государственном устройстве, обычаях, традициях…

Правда, никто из древних авторов ни слова не говорит о судьбе огромного флота Александра, бесследно исчезнувшего вскоре после смерти полководца…

Перейдя через Гиндукуш, Александр с огромным войском вступил в долину реки Кофен (Кабул), где разделил армию на две части: сам во главе одной из них двинулся в горные районы на север, чтобы обезопасить тыл, а другую под командованием Пердикки и Гефестиона направил к Инду.

Греко-македонские войска, переправившись через Инд, подошли к Таксилу и были дружественно приняты правителем этого "самого большого города между Индом и Гидаспом" (Арриан V, 8.2) – Таксилом. Последний даже не пытался оказать сопротивления и подчинился добровольно. Более того, он подарил Александру боевых слонов и большое число всадников. Его воины участвовали на стороне греко-македонцев в борьбе против других индийских народов.

Раздробленность страны, вражда между отдельными государствами, племенами и союзами племен облегчили покорителям продвижение в глубь Индии. Этому в определенной степени способствовала и политика Александра, который привлекал на свою сторону местных владетелей, сохранял им частичную автономию за помощь и преданность и сурово расправлялся с теми, кто оказывал сопротивление. Однако не все индийские правители поступили так, как Таксил. Уже в самом начале похода Александр получил отпор от ряда племен. В течение четырех дней, например, ему пришлось штурмовать город Массагу, "крупнейший из здешних городов" (Арриан), жители которого сражались очень мужественно и отступили лишь после гибели предводителя. Армия ассакенов, согласно Арриану (Анаб. IV, 25.5), состояла из 30 тыс. пехотинцев, 2 тыс. всадников и 30 слонов. Отказались от переговоров с иноземцами и жители других областей и городов, в частности Базира, они предпочли встретиться с неприятелем в открытом бою. У реки Гидасп (совр. Джелам), куда Александр направил свое войско, он узнал о решении Пора, сильнейшего царя Северо-Западной Индии, дать сражение. Эта битва (июль 326 г. до н. э.) – одна из наиболее интересных и драматических страниц в истории индийского похода. Античные писатели старались подробно поведать об этом столкновении двух полководцев, их личной смелости, военной стратегии.

Пор расположил свое войско на берегу Гидаспа, намереваясь помешать переправе неприятеля. Армия индийского царя была не только весьма многочисленной, но и очень боеспособной. В заключительной схватке, по словам Арриана (V, 15.4), участвовали 4 тыс. всадников, 300 колесниц, 200 слонов и 30 тыс. пехотинцев. Все же Александру удалось усыпить бдительность Пора и прорваться с частью войска на противоположный берег. Греко-македонская конница была более подвижна, чем громоздкие колесницы противника. Пор рассчитывал на боевых слонов, которых он построил в линию, поместив за ними пехоту. Но Александр направил конных лучников не в центр, где находились слоны и готовая к бою пехота, а на фланги и, когда индийцы начали перестройку, внезапно напал на центр. Слоны были оттеснены и стали топтать как врагов, так и своих. "Это было сражение, не похожее ни на одно прежнее", – писал Арриан (Анаб. V, 17.3). Вскоре индийцы обратились в бегство.

Несмотря на поражение, Пор показал себя мужественным воином – не ушел с поля боя и дрался до тех пор, пока, "потеряв от множества ран много крови… скатился на землю" (Диодор, XVII, S8). Увидев в нем возможного союзника, Александр оставил ему прежние владения и даже присоединил к ним новые.

Ожесточенная битва с Пором, продемонстрировавшая македонцам силу и храбрость индийцев, не изменила, тем не менее, планов Александра по дальнейшему захвату Индии. Его тянуло дальше на восток. Он считал, что война не может окончиться, пока есть люди, способные с ним воевать (Анаб. V, 24.8). Правда, многие индийские царьки, в том числе Абиcap, бывший союзник Пора, после поражения последнего добровольно признали власть греко-македонцев, прислали посольства и богатые подарки.

Александр продвинулся вначале до Акесина (Ченаб), а затем и Гидраота (Рави), покорил отдельные племена, захватил их города. Он готовился идти за реку Гифасис (Беас), где, как ему говорили, "лежит богатая страна" (Анаб. V, 25.1), но тут в войске началось брожение. Трудности длительного похода, упорное сопротивление ряда племен, близкое знакомство со страной, оказавшейся, видимо, менее богатой, чем раньше рисовалось воинам, изнурительная битва с Пором, рассказы местных жителей о могуществе народов восточных областей – гангаридов и прасиев – все это породило недовольство солдат, потребовавших возвращения домой. И хотя Александр мечтал о завоевании всей Азии, он вынужден был повернуть обратно.

Часть войска на специально построенных судах поплыла вниз по Гидаспу, остальная армия двигалась по обоим берегам реки.