Тавтологическая фразема X не X

Как уже было отмечено, в русском языке оборот Была не была – идиоматическая единица с семантикой ‘окончательного, но не мотивированного решения’. Она существует как застывшая единица. Застывшая морфология превращает это выражение в изолированную идиоматическую единицу – фразеологизм с фиксированным составом словоформ. Эта единица практически всегда функционирует без контекстной поддержки как самостоятельная единица текста. Но наряду с этим существует синтаксическая модель X не X, которая используется как собственно синтаксическая фразема с вариативным наполнением компонента X и с проявлением другой семантики.

Наполнение позиции X

Позицию X в данной синтаксической фраземе могут занимать различные части речи. Наиболее частотным является заполнение этой позиции глаголом в различных спрягаемых формах изъявительного наклонения:

(5) От такой неопределенности: боится не боится – тошно (Е. Шкловский);

(6) Как когда-то давно не давала покоя мысль о шпане во дворе – тронут не тронут, привяжутся не привяжутся… Может, привяжутся, а может, пронесет (Е. Шкловский);

в форме повелительного наклонения:

(7) Вот над этим случаем, вспомнив, смеялись братья и снохи, а Митенька, не стерпев, выскочил из-за стола и кинулся бежать, но, пробежав немного, остановился: бегай не бегай, а маменькин наказ исполнять надо (М. Щукин).

Кроме глагола в этой позиции могут быть использованы существительные:

(8) Боярыня не боярыня, а именно – дама (Е. Шкловский); местоимения:

(9) С ним не с ним, какая разница, ночь, дождь, войска на улице, все может случиться… (Е. Шкловский);

прилагательные:

(10) Бородатый, с вечно замаслившейся гривой, толстый не толстый, но какой-то очень большой: два или три Роберта сложить, то и получится Пашка Родькин, восходящая звезда отечественного синема (Е. Шкловский).

Вероятно, в этой позиции может быть любая часть речи:

(11) Там, где-то во дворах Колокольнико в а переулка. Глаза вспомнят. Еще не поздно… Хотя, "поздно – не поздно"! О чем я думаю?! О времени? О времени, которого, может быть, уже нет (Т. Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть);

(12) – Тебе что– скучно со мной? – Скучно, не скучно… Говорю: посторонние могут войти! (В. Громов. Компромат для олигарха);

(13) – Какая на хрен разница, один – не один! (А. Житков. Супермаркет); Много не много, а рублей сто пятьдесят было (Л. Юзефович. Дом свиданий).

Важно отметить, что обе позиции X заполняются тождественными словоформами.

Значение межсоставного элемента

Отрицательная частица не в конструкции X не X выступает в разных значениях, что позволяет произвести следующие синонимические замены.

В примере (9): С ним не с ним, какая разница, ночь, дождь, войска на улице, все может случиться… (Е. Шкловский) = С ним или не с ним, какая разница…

В примере (14): Надо бы туда десант… тысяч эдак двадцать наших, хоть бы и за счет государства, пусть бы там более, как полагается, а под конец что-нибудь устроили – мордобой не мордобой, но хотя бы машины поперевертывали, витрины поразбивали (Е. Шкловский) = хоть мордобой, хоть не мордобой…

В примере (6) значение межсоставного элемента проясняется самим автором в тексте. В соответствии с этим можно выделить несколько смысловых разновидностей данной конструкции.

1. Значение неопределенности, неполноты признака: А для всего нужна, если угодно, простая и вместе с тем чрезвычайно сложная вещь: любовь не любовь (которая вообще неизвестно что такое), влечение не влечение, привязанность не привязанность, но что-то в этом роде… (Е. Шкловский).

2. Неактуальность, неважность условия, событие произойдет в любом случае: Ясно было: упрашивай не упрашивай, больше Венька играть не будет! (Е. Шкловский); Одно дело бывшие зэки, бичи, с которыми ей приходилось иметь дело в экспедициях…, от них действительно можно ждать всего, чего угодно, закон не закон… (Е. Шкловский);… запахи эти выползали во двор и были настолько соблазнительны, что хочешь не хочешь, а сглотишь слюнку, сам того не замечая (М. Щукин).

3. Значение выбора: Матч вроде как судьбоносный: будем не будем, станем не станем? (Е. Шкловский).

4. Значение предположения: Как когда-то давно не давала покоя мысль о шпане во дворе – тронут не тронут, привяжутся не привяжутся… Может, привяжутся, а может, пронесет (Е. Шкловский).

5. Значение вынужденности, независимости действия от желания субъекта: И в постели не понежишься – хочешь не хочешь, а вставай, иди ее выгуливай… (Е. Шкловский); Добро бы еще пасмурно и дождь, когда хочешь не хочешь, а вынуждена оставаться дома, и тогда можно почитать книжку… (Е. Шкловский); Хочешь не хочешь, а оказываешься втянутым мало того что в чужую жизнь со всеми ее заботами и причудами, но, главное, с гигиеническими и медицинскими проблемами (Е. Шкловский). Как представляется, при передаче значения вынужденности действия заполнение позиции X оказывается лексически и грамматически ограниченным. В позиции X может быть только глагол с семантикой желания, мыслительной деятельности, причем эта конструкция работает в составе сложного сочиненного предложения с противительным союзом а.

Функционирование тавтологической конструкции X не X может быть как в инициальной позиции, так и реактивным.

Ср.:

(15) – Ну ты и гусь!

– Гусь не гусь, а яичко снес (М. Щукин).

(16) – Да чем он хуже тебя, не пойму… – не сдавался Роберт.

– Хуже не хуже, а другой (Е. Шкловский).

В примерах (15) и (16) тавтологическая конструкция является второй репликой в диалоге и возникает как реакция на предыдущее оценочное высказывание. В других случаях употребление тавтологического сочетания не зависит от предшествующего контекста:

(17)… Валера вечерами врубал на весь лагерь свои любимые песни, хочешь не хочешь, а слушай: "Клен кудрявый да клен кудрявый…" (Е. Шкловский).

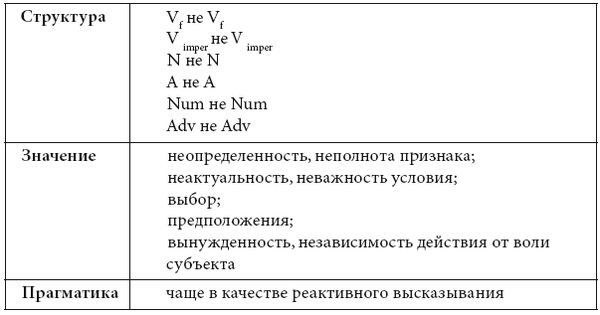

Обобщить сказанное можно в следующей таблице:

Фразема Им. п. + Тв. п.

Тавтологические сочетания имен Им. п. + Тв. п. представляют собой различные модели, которые отличаются значением, позицией в предложении, ограничениями на лексическое наполнение компонентов, а также выполняемыми функциями в речи. На основании анализа языкового материала можно выделить шесть случаев, причем четыре из них – функционирования данного сочетания в пределах одной предикативной единицы, а шестой случай требует облигаторности полипредикативной конструкции.

1. Клин клином вышибать (выбивать) – уничтожать результаты какого-либо действия или состояния теми же средствами, которые это действие или состояние вызвали (Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова [Молотков 1978]). Данный фразеологизм тавтологического типа не содержит тавтологической аномалии. Значение объекта и орудия задаются валентностью глагола (что делается при помощи чего?). Тавтологический повтор семантически оправдан значением данного фразеологизма. Так как фразеологизм широко употребителен в русском языке, то в речевой практике он зачастую употребляется с вербально незамещенным предикатом. По этому же образцу строятся и тавтологические обороты с другими лексемами, которые имеют то же значение, причем актуализируется семантика объекта и орудия. Эта модель тавтологической конструкции обычно используется с вербально выраженным предикатом, хотя встречаются случаи и имплицитности предиката. Ср.:

(18) Алмаз алмазом гранится, плут плутом губится (В. И. Даль. Пословицы русского народа).

(19) Клин только клином, подобное – подобным: приказу, распоряжению нужно противопоставлять письменное распоряжение вышестоящих инстанций или ссылку на соответствующий параграф инструкции (Ю. Даниэль. Письма из заключения).

(20) Так сказать, подобное – подобным, фантастическое – фантастическим… (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. За миллион лет до конца света).

Следует отметить, что лексическое наполнение позиции Им. п. + Тв. п. имеет определенные ограничения, обусловленные лингвистическими и, прежде всего, экстралингвистическими факторами. Лингвистическая причина связана с семантикой эксплицитного или имплицитного предиката, который должен обладать объектной и орудийной валентностью. Следовательно, в позиции тавтологических имен могут оказаться любые существительные, способные выполнять семантическую функцию объекта и орудия. Экстралингвистическая причина ограничений опирается на здравый смысл и жизненный опыт говорящего. Так, нельзя *стол делать столом. Но, вероятно, возможно ?стол разбивать столом. Можно было бы предположить, что предикат должен обозначать деструктивное действие, хотя этому противоречат такие примеры, как рецепт лечения похмелья: Подобное лечится подобным. Справедливости ради надо отметить, что в этом примере все-таки идет речь о разрушении, изменении существующего положения дел.

2. Вторая модель имеет значение сравнения и также функционирует в пределах одной предикативной единицы. Но в отличие от первой модели здесь это сочетание уже синтаксически не свободно, является именной частью сказуемого. Рассмотрим примеры (21) и (22):

(21) – Ты, Ваня, человек очень умный, – пытаясь нашарить в темноте засов, говорил председатель заплетающимся языком. – С виду дурак дураком, а приглядеться – ум государственный (Вл. Войнович. Жизнь и необычные приключения солдата Ивана Чонкина). С виду дурак дураком = похож на дурака.

Ты знала Зинку-то Хромову? Палка такая ходила, волосы седила… <…> Доска доской, ничегошеньки нет, и вот – пожалуйста (В. Шукшин. Хахаль) Доска доской = плоская, как доска.

(22) Витьку мать выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила – крепкий вырос, ладный собой, добрый… Все бы хорошо, но пьяный – дурак дураком становится (В. Шукшин. Материнское сердце). Дурак дураком = ведет себя как дурак.

В качестве лексического наполнения здесь возможны любые лексемы, которые ассоциативно можно связать с объектом сравнения. Интересно отметить, что во всем собранном языковом материале в качестве объекта сравнения выступают только живые существа, чаще всего люди. Вероятно, здесь ограничения накладываются на объект сравнения.

3. Также функционирует в пределах одной предикативной единицы. При структурной и семантической близости приобретает дополнительную нагрузку: передает интенсивность признака, качества, свойства.

(23) Трепач он был, тесть-то. Дурак дураком. Ботало коровье. Жил, правда, крепко (В. Шукшин. Билетик на второй сеанс).

(24) Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком (А. Чехов. Вишневый сад).

(25) Николай Аполлонович оставался, конечно, подлец подлецом, но и газетный сотрудник Нейнтельпфайн – вот тоже! – скотина (А. Белый. Петербург).

(26) Дурак дураком, а дело говорит (А. Вампилов. Прошлым летом в Чулимске).

(27) А майор попался дурак дураком! (В. Астафьев. Веселый солдат).

В отличие от предыдущего типа здесь при помощи тавтологической конструкции субъект не сравнивается с кем/чем-либо, а ему приписывается какой-либо постоянный признак в высшей мере его проявления. Подобное значение данной конструкции отмечалось в синтаксисе А. А. Шахматова (означает "полноту проявления признака, выраженного существительным" [1941: 56]). Возникает вопрос о критериях разграничения этих двух типов. Представляется, что формальным показателем может быть глагольная связка (эксплицитная или имплицитная): в случае значения сравнения она может быть со значением становления, проявления какого-либо признака (с виду, становится и под.); в данном же случае связка обычно вербально не выражена, так как это глагол быть в настоящем времени.

Наполнение компонентов ограничивается существительными, в лексическом значении которых есть признаковые семы. Дурак дураком = ‘полный дурак, подлец подлецом = ‘настоящий подлец’, ‘окончательный подлец’. Лексемы в данной конструкции обычно имеют негативную оценочную коннотацию. Сомнительной представляется фраза: *Он был талант талантом!

В следующем случае конструкция Им. п. + Тв. п. функционирует только в составе полипропозитивного и полипредикативного предложения, части которого соединены либо бессоюзной связью, либо сочинительным союзом с противительным значением. Тавтологическая конструкция основана на синтаксической неполноте. Ср. Дружба дружбой, а табачок врозь. – Дружба остается дружбой (ее никто не отменяет, не разрушает, т. е. постулируется ее "статус кво"). Предикат может быть вербально выраженным:

(28) Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, грех грехом, земля землей, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не состояла (В. Короленко. Марусина заимка).

Но так как в подобной модели предикат всегда имеет только одно значение, он в силу своей очевидности обычно опускается.

Можно выделить несколько вариантов этой модели.

А) Значение согласия, выражаемого тавтологической конструкцией. Причем для говорящего согласие не является самым актуальным в высказывании, а используется им для достижения основной цели.

(29) Помилуйте, я вас совсем о другом прошу, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькой, в другой раз приеду, заберу и пеньку! (Н. Гоголь. Мертвые души).

Говорящий не заинтересован в приобретении пеньки, но он выражает "отсроченное" согласие, обещание (пеньку, само собой, разумеется, возьму, но в другой раз), для того чтобы вернуться к интересующему его предмету разговора. Говорящий при помощи этой конструкции "выстраивает" коммуникацию, возвращает беседу в нужное русло, совершая при этом "коммуникативное поглаживание" адресата. Вероятно, в подобных случаях можно говорить о текстообразующей функции данной конструкции.

Б) Тавтологические конструкции в обеих предикативных единицах. Семантика – противительно-сопоставительная.

(30) Но, оказывается, любовь любовью, а пенсия пенсией (Ф. Павлов-Андреевич. Бег).

Противительно-сопоставительный союз а может быть имплицитным:

(31) Праздник был в самом разгаре: война войной, обед обедом (С. Осипов. Страсти по Фоме).

(32) История историей, война войной, Пенза Пензой (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).

В) Тавтологическая конструкция только в первой предикативной единице. Семантика противительно-сопоставительная:

(33) Война войной, а права человека в Америке святы (Известия, 2001).

Г) Тавтологическая конструкция только в первой предикативной единице. Семантика – противительно-уступительная.

(34) Шутки шутками, но болезнь в значительной мере подорвала мое здоровье, единственным утешением было то, что я похудел на двадцать килограммов (Л. Утесов. Спасибо, сердце!).

Интересно отметить, что среди примеров нам не встретились тавтологические конструкции в обеих предикативных единицах с противительно-уступительной семантикой.