Сторонники Болонского процесса полагают, что он вписывается в тренд, когда на смену монопольной прерогативы государства при подготовке специалистов пришел рынок образования со своими требованиями к выпускникам. Президент Санкт-Петербургского университета Л. Вербицкая сочла, что медлительность по вхождению в Болонский процесс будет иметь пагубные последствия для России, поскольку отечественная высшая школа окажется неконкурентоспособной на европейском рынке труда.

По-разному рассматривается перспектива согласования новых стандартов высшего образования с эталонами Болонского процесса. Ряд специалистов оценивает подобную перспективу негативно, полагая, что она означает угрозы для национальной идентичности. Сторонники этой перспективы, напротив, полагают, что она позволит российской высшей школе выходить на мировой рынок образовательных услуг. Они уверяют, что предусмотренные Болонским процессом отказ от традиционного линейного построения учебных программ и создание интегративных блочных программ модульного типа должны обеспечить студентам выбор собственного образовательного маршрута.

Вхождение в Болонский процесс не должно наносить ущерб традиционным ценностям российского высшего образования. Интеграцию в Болонский процесс следует рассматривать как важное средство решения проблем качества высшего образования, академической мобильности и университетской автономии, повышения конкурентоспособности российских вузов. Болонский процесс выступает одним из источников модернизации российского высшего образования, модератором стратегии соединения знаниевой, личностной, культурологической и компетентностной парадигм. Вместе с тем, участие в Болонским процессе не должно привести к размыванию фундаментальности российского высшего образования.

Болонский процесс сказывается на изменениях российского высшего образования. Вступление в него означает включение в общеевропейскую модернизацию высшей школы: переход на многоуровневую структуру; пересмотр целей и необходимых результатов, внедрение кредитно-модульного обучения, иных способов оценивания качества образования. Речь идет о создании условий узнавания и признания российского высшего образования в Европе, в том числе путем построения государственных стандартов образования на языке компетенций. Предполагается отказаться от понятия "учебный курс", заменив его на "зачетный кредит". Зачетные кредиты позволят признавать и засчитывать освоение дисциплин, освоенные в любом университете – участнике Болонских соглашений. Возникают новые акценты в содержании и преподавания экономических и социальных наук. Присоединение к Болонскому процессу должно облегчить договоренности о взаимном признании российских и европейских дипломов и в перспективе – расширению возможности "экспорта" нашего образования.

Соглашение между Российской Федерацией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и ЕС (2007 г.) облегчает процедуры выдачи краткосрочных виз и освобождает от уплаты визовых сборов для студентов, преподавателей и научных работников, участвующих международной мобильности.

Для российских ученых, студентов и аспирантов оказались открыты европейские программ, способствующие академической мобильности: ТЕМПУС, ЭРАЗМУС, ЭРАЗМУС+, ЭРАЗМУС = МОНДУС, Программа Мари Кюри, а также производные от них различные международные проекты, гранты и системы стажировок. Это – важное условие для существенного расширения знаний, обогащения человеческого и социального капитала ученых, преподавателей и студентов.

На протяжении 1990–2012 гг. российские вузы приняли участие почти в трех сотнях проектов ТЕМПУСа. Основные темы и направления проектов: современные европейские языки, управление университетами, модернизация учебных планов и программ, качество высшего образования, межуниверситетское сотрудничество и др. [79].

В рамках ТЕМПУСа Омский государственный университет путей сообщения участвовал проекте "Международная мобильность – составная часть инновационного университетского менеджмента", Сибирская автомобильно-дорожная академия сотрудничала в проекте "Улучшение языковой политики в российских технических университетах". Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов и Томский государственный университет были партнерами проекта Тьюнинг ("Настройка образовательных программ в российских вузах") и т. д.

При разработке модельных программ по проекту Тьюнинг были выбраны две предметные области: европейские исследования и математика. В первом случае речь шла о программах "мировая экономика и мировая политика", "право", "прикладная политология", "государственное и муниципальное управление", "международные отношения", "политология и история", "международное право". Во втором случае – о программах по математике для специалистов в области информационных технологий и "математики как предмете преподавания на инженерных специальностях". Составлен перечень общих и специальных компетенций соответственно учебным программам. Перечень лег в основу анкетирования работодателей, выпускников вузов, преподавателей. Предлагалось оценить степень значимости каждой компетенции и уровень ее освоения, необходимый для выпускника. Результаты анкетирования были учтены при разработке структур и содержания учебных программ [86].

С годами масштабы присутствия российских вузов в ТЕМПУСе уменьшались. Вместе с тем набирает силу начавшееся с 2004 г. участие РФ в проекте ЭРАЗМУС МОНДУС. Он предоставляет возможность обучения в вузах Европы по программам магистратуры и докторантуры. Наши соотечественники участвуют обычно в подпрограмме Erasmus Mundus External Cooperation Window, В одном только 2007 г. в ее рамках более 250 студентов и преподавателей из России воспользовались стипендиями и грантами на сумму 5 млн. евро [85].

Сравнительно новое явление в сотрудничестве РФ и Евросоюза в сфере высшего образования – университетские консорциумы, учреждаемые по инициативе ЕС и предназначенные для создания магистерских программ, а также обучения на уровнях бакалавриата, аспирантуры и докторантуры. К примеру, начавший свою деятельность в 2012 г. университетский консорциум в рамках проектов Aurora и Aurora II составлен из 12 российских и 10 европейских университетов [79].

Полноценное включение в Болонский процесс мобильности студентов и преподавателей затрудняется различиями общеобразовательной школы России и Западной Европы по срокам, программам, процедурам преемственности с вузом. Необходимо достижение преемственности не только в вертикальном (по уровням обучения), но и горизонтальном (в рамках одного типа учебных заведений) направлениях учебного процесса. Российской общеобразовательной школе требуется придать больший прикладной характер, вариативность и гибкость обучения в соответствии с европейскими программами среднего образования. Есть и другие препятствия. Выпускники российских школ недостаточно готовы к межкультурной коммуникации: от них требуется свободное владение иностранными языками.

Особый приоритет в стратегии ИВО – сотрудничество с бывшими советскими республиками, прежде всего в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС. Россия, стремясь к интеграции высшего образования на постсоветском пространстве, ставит одновременно экономические, политические и собственно педагогические задачи. Российские приоритеты охватывают все основные виды деятельности по ИВО: мобильность студентов и преподавателей, согласование учебных программ, сотрудничество отдельных учебных заведений, конвертация дипломов, популяризация русского языка и культуры и др. Предпочтения отданы двусторонним соглашениям и контактам отдельных учебных заведений. Акцент делается на действиях учреждений, структур и организаций: вузы, объединения ректоров, министерство образования и науки и т. д.

Российская Федерация оказывает поддержку открытым в Содружестве университетам, где целенаправленно изучаются русские культура и язык (Армения, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан). "Программа поддержки Российской Федерацией интеграционных процессов в области образования в Содружестве Независимых Государств" на 2004–2005 гг." предусматривает развитие интеграционных процессов в области образования государств-участников СНГ; подготовку и повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений с обучением на русском языке в СНГ; восстановление позиций России как главного образовательного центра Содружества.

Российская Федерация в рамках ЕврАзЭС (учреждено в 2000 г.), а затем созданного на его основе ЕАЭС (2014 г.) стремится совершенствовать механизмы интеграции, в том числе в сфере высшего образования. Так участниками ЕврАзЭС учрежден Совет по взаимному признанию и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях. В ЕАЭС признаны документы об образовании, выданные образовательными организациями государств – членов Союза. Также подлежат взаимному признанию документы об ученых степенях и ученых званиях, выданные уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС [42].

Заметный всплеск переживает сотрудничество в сфере высшего образования России с Китаем. Если в 2001/2 учебном году в российских вузах обучались 6,8 тыс. китайских студентов (11,2 % от общего числа иностранных студентов), то в 2008/9 учебном году соответственно 17,3 тыс. (15, 9 %). В 2012 году в Китае обучались около 15 тыс. студентов из России [см.: 11; 106].

Российская Федерация совместно с Китаем играет весомую роль в интеграционных процессах высшего образования, участвуя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) (образована в 2001 г.) На саммите ШОС в Шанхае подписано соглашение по сотрудничеству в области образования (2006). В том же году в Пекине на совещании министров образования ШОС были обсуждены перспективы сотрудничества путем обмена кадрами, предоставления взаимных квот для обучения студентов.

Ряд университетов осуществляет целенаправленное сотрудничество с высшими учебными заведениями Китая. Омский государственный технический университет участвовал в обучении специалистов Китайской технической академии ракетоносителей. Московский педагогический государственный университет преимущественно занят приемом студентов из Китая. Так в 2016 г. 71 % иностранцев, принятых на обучение в МПГУ, являлись гражданами КНР [2]. По инициативе МПГУ в 2015 г. создан российско-китайский совет педагогических вузов.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова принял участие в создании Российско-Китайского университета, открытого в 2016 г. в г. Шэньчжэнь. Кроме МГУ, учредителями университета являются Пекинский политехнический институт и правительство Шэньчжэня. Будет построен современный университетский кампус. При университете предполагается организовать Инновационный Центр "Дельта Жемчужной реки". Основная цель проекта – готовить специалистов для экономики Евразийского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, в рамках "Экономического пояса Шелкового пути". Обучение включает 12 направлений на основе образовательных программ МГУ и преимущественно силами профессорско-преподавательского состава из Московского Университета. В числе программ: "Геология, экология, природные ресурсы и энергетика", "Информационные технологии и прикладная математика", "Транспортные системы и логистика", "Физика и химия", "Здравоохранение (медицина)" и др. Обучение будет происходить на русском, китайском и английском языках. Выпускники получат два диплома: совместного университета и МГУ [107].

Несколько маломасштабных проектов в высшем образовании осуществлено по линии сотрудничества России и США. В 1990-х гг. "Консорциум американских колледжей для культурного и академического обмена Запад-Восток" содействовал годичному обучению российских студентов в США и американских студентов в России. "Американский совет учителей русского языка – Американский совет по сотрудничеству в образовании и изучении языка" организовал обучение российских студентов в вузах США по различным специальностям, исключая юриспруденцию и медицину, а также послевузовское обучение в ведущих американских университетах: по деловому администрированию, государственному управлению, здравоохранению, юриспруденции, экономике, экологии, журналистике, информатике, образованию, политологии, международным отношениям. Ряд проектов инициировало и финансировало Информационное агентство США: стажировки российских и американских специалистов в области образования, программы обмена студентов и др. Вузы США и России приняли участие в проекте "Центральная Россия-Техас: диалог педагогических культур" (разработка нового содержания высшего педагогического образования). "Американский Совет по международным исследованиям и обменам", Бюро образовательных и культурных программ Госдепартамента США запустили программу "Молодые лидеры", благодаря чему несколько американских граждан прошли годичное обучение и двух-трехмесячную стажировку в российских вузах и организациях по следующим направлениям: политическая наука, международные отношения, международные экономические отношения, конфликтология, государственное управление, социология, российская история. В Омском государственном университете в начале 2000-х гг. действовала летняя школа русского языка для студентов университета Северной Каролины (США), а также российско-американская программа выдачи двойных дипломов.

О заинтересованности и актуальности партнерства ведущих вузов России и США заявлено на встрече в Лос-Анджелесе в 2015 г. Министра образования и науки РФ Д. Ливанова с Дж. Блоком – канцлером Калифорнийского университета. Речь шла о сотрудничестве, в частности, между Ассоциацией американских университетов, куда входят 62 ведущих вуза США и Канады, и ассоциациями российских вузов.

Российские студенты получают гранты на обучение в американских вузах. Нередко они заканчивают в России три курса вуза, а затем переводится в американский университет. В таком случае легче получить финансовую помощь со стороны властей США. Во многом облегчена состыковка американских и российских дипломов о высшем образовании. При решении проблемы предлагается применять американскую систему кредитов к дисциплинам академической программы, освоение которых дает право получения российского диплома.

Главным проявлением ИВО России остается обмен студентами. В обменах также принимают участие молодые преподаватели, научные сотрудники. Принципиально важной новой стратегией интернационализации студенческих обменов оказалось дистанционное образование, которое резко расширяет виртуальные возможности обучения.

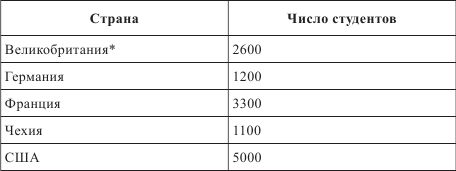

Точной статистики присутствия российских студентов за рубежом нет. Имеющиеся сведения весьма скромные. Так в странах-членах ОЭСР в 2006 году обучалось 34740 российских граждан [145; 149]. Ниже дана статистика присутствия российских студентов в пяти странах, входящих в ОЭСР.

Таблица 4

Число российских студентов в Западной Европе и США (2007 г.) (см.: 61].

*На протяжении 2008–2014 гг. число российских студентов в Великобритании увеличилось на 25 % [117].

Если говорить о выборе иностранного вуза, то в последние годы наши студенты все чаще предпочитают не Гарвард и Оксфорд, а университеты Австралии, Чехии и Словакии.

Российские преподаватели и студенты не видят сколько-нибудь серьезных причин не отправляться за рубежом. Так 39,6 % преподавателей вузов не исключают для себя возможности выезда за рубеж по временным контрактам [89].

В отечественной системе высшего образования работают подготовительные факультеты и специальные отделения для иностранных абитуриентов. В официальный перечень образовательных учреждений Российской Федерации, осуществляющих довузовскую подготовку иностранных граждан, входит 29 вузов. Вузы для иностранных студентов (обычно из Дальнего Зарубежья) организуют курсы изучения русского языка. Но надо оговориться, что социальная адаптация иностранных студентов во многом зависит не только от овладения русским языком, но и приобретения ими знаний о культуре, истории, менталитете россиян.

Российская Федерация осуществляет молодежные обмены с более чем со 150 государствами. В 2002 г. в российских вузах обучалось около 70 тыс. иностранных студентов. В 2010 г. число иностранных студентов составило около 130 тыс. В 2014 г. цифра выросла до 186 тыс. [15; 54; 89].

Российские высшие учебные заведения создают преференции для студентов из республик СНГ. Большинство иностранных студентов – граждане бывших советских республик. По данным на 2014 г. Республика Казахстан – лидер по числу обучающихся в вузах Российской Федерации (53 809 человек, или 28,8 %), на втором месте – граждане Белоруссии (17 724 человека, или 9,4 %), на третьем – Украины (15 978 человек, или 8,5 %), далее следуют представители Туркмении (15 631, или 8,4 %) и Узбекистана (15 025, или 8 %). Далее в десятку стран, входящих в СНГ, входят по нисходящей граждане Азербайджана, Таджикистана. На последнем 12 месте студенты из Молдавии. [см.: 12].

Иностранцы едут учиться в Россию в силу различных причин. Студенты из СНГ видят в российских вузах традиционный путь приобщения к высшему образованию. Поскольку РФ на мировом образовательном рынке занимает нишу дешевого образования, для студентов из развивающихся стран обучение в России – сравнительно недорогой способ получить высшее образование. Несколько иная мотивация у студентов из стран Запада. По наблюдениям немецкого социолога Т. Хофманна, германская молодежь, которая едет учиться в Россию, часто чужда материальной выгоды, карьерных амбиций. Германские студенты, настроенные критически к идеалам общества потребления, надеются увидеть в России более гуманное, чем на Западе, общество, верят, что будущее Европы в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией.

Следует отметить несоразмерность участия в программах международных студенческих обменов крупных столичных и региональных вузов по сравнению с остальными высшими школами.

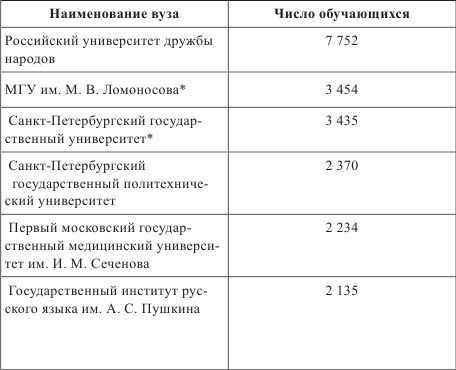

Таблица 5

Вузы – лидеры по числу очно обучавшихся иностранных учащихся (2011/2012 учебный год) [12]