Функционально-содержательные особенности документных текстов, их восприятие и эффективность в некоторой степени зависят от наличия в текстах единиц, которые характеризуются различным отношением к времени. Речь идет об архаичной лексике, с одной стороны, и о неологизмах. Использование архаичной лексики – архаизмов и историзмов – может показаться уместным для объектов, тяготеющих к коммуникативному консерватизму, – документных текстов. Хотя излишества в их использовании отмечаются редко (кроме тех случаев, когда лицо – составитель текста, добросовестно, как правило, заблуждаясь, пытается придать тексту большую официальность за счет включения высокой доли архаичной лексики), возможны случаи использования лексики с архаичной окраской в составе устойчивых канцелярских оборотов. Но в этом случае уместнее говорить об архаичном оттенке самих оборотов, используемых, например, в нотариальной практике. Интересен факт возвращения историзмов – слов, которые не просто устарели, а ушли из языка в связи с уходом объектов, которые они называли. В качестве примера можно привести такие лексические единицы, как вексель, биржа, акция. Уйдя из активного использования в русском языке в 20-е годы XX в., эти слова вернулись с новыми оттенками, но с сохранением смысловой основы.

Документные тексты являются материалом, в котором реализуются со специальными значениями слова, которые имеют качественные признаки неологизмов, новых слов русского языка, которые затем могут расходиться за пределы документной коммуникации. Эти слова приходят вместе с новыми явлениями, отношениями, предметами; способы их появления могут быть различными: заимствование из других языков, создание средствами родного языка. Неологизм – понятие относительное, через довольно небольшие промежутки времени слова перестают ощущаться как новые. Иногда "жизнь" нового слова оказывается довольно короткой. Примером может быть слово ваучер. Ворвавшись в широкое употребление в начале 90-х годов XX в., к середине первого десятилетия XXI в. слово ушло из активной практики использования в очень узкую, специальную область применения. Неологизмы вполне ожидаемы в ДТ: документирование различных аспектов человеческой деятельности часто предполагает новизну документируемых аспектов действительности, что соответственно предполагает новизну наименований, т. е. лексических единиц.

Ранее говорилось о различном характере использования языковых средств в обществе. Так, если рассматривать слова необщенародного употребления, то ограничения литературной лексики могут носить либо территориальный, либо профессиональный характер. Особенности лексики, имеющей отношение к профессиональной деятельности, требуют особого внимания с точки зрения их использования в ДТ, поэтому рассмотрим эти единицы в следующем специальном разделе. А вот литературные лексические единицы, специфика которых обусловлена территориальными факторами, – диалектизмы – вряд ли могут нам быть интересными с точки зрения их использования в ДТ. Диалектизмы – слова русских народных говоров – активно используются в недокументных текстах: художественных и представляющих разговорно-бытовую речевую практику. Те или иные диалектизмы могут проникать в документные тексты, но это, скорее всего, характерно для текстов жалоб, обращений или иных документов, составляемых неспециалистами, людьми с невысоким или средним уровнем грамотности.

Бранная лексика, просторечия и жаргонные слова находятся за пределами литературного языка. Их использование в письменных ДТ не допускается, хотя в реальности они "прорываются" в документные тексты, составленные людьми, пишущими письма-жалобы под влиянием эмоций. С использованием жаргонных слов (жаргонизмов) ситуация не такая простая. Иногда слова, входящие в профессиональные жаргоны, терминологизируются, "легализуются" в текстах, приобретая статус литературного лексического средства. Такие случаи нередки для ремесленных жаргонов, жаргонов виноделов, компьютерщиков, для других устойчивых видов деятельности. Однако такие процессы скорее исключения для русской документной практики. В целом для документных текстов характерно использование книжно-письменной лексики и большой группы межстилевых слов, т. е. единиц, которые, в отличие от лексики разговорно-бытового общения, характеризуются устойчивостью использования, нейтральностью, определенностью значения, отсутствием чрезмерной эмоциональности, экспрессивности и оценочности.

Отметим, что для некоторых видов ДТ характерно относительно высокое использование таких классов слов, как имена собственные (имена, фамилии, наименования организаций, устройств, электронных и программных средств, например), аббревиатуры с различными способами образования: ИЧП, ГОУ ВПО, ЗАО, РАО ЕС - инициальные; Минкульт, АлРос, Газпром – слоговые и другие, иногда имеющие довольно сложную структуру из-за объединения различных по характеру компонентов.

Завершая этот параграф, отметим, что подбор лексических единиц для построения ДТ и оценка всех параметров используемых лексических ресурсов определяют качество документного текста и, как следствие, качество документа в целом.

3. Терминология документных текстов

Во многих случаях терминологию связывают только с текстами научно-технической коммуникации, однако наблюдения показывают, что это не совсем верно.

Исследование значительного объема документов, относящихся к различным видовым классам, свидетельствует о том, что дополнительная сложность их текстов связана с терминированностью, т. е. с использованием терминов – слов или подчинительных словосочетаний, имеющих специальное значение, выражающих профессиональное понятие и используемых в освоении профессиональных, специальных, научно-технических объектов и в построении текстов специальной коммуникации.

Отнесение терминов к системе лексико-фразеологических единиц, которые характерны лишь для научно-технических текстов, как уже отмечено, неточно. Этот подход отражает прагматику научно-практических изысканий второй половины XX в., связанных с построением научно-технических информационно-поисковых тезаурусов, систем автоматизированной обработки текстовой информации, с исследованием языковой специфики, присущей различным предметно-понятийным полям, с реализацией новых идей в научно-техническом переводе. Однако совершенно очевидно, что текстоформирующая роль терминологических единиц существенно шире. Отмечалась, например, важная роль терминов в создании текстов, продуцируемых в процессе непрофессиональных, любительских видов деятельности, в построении художественных текстов столь популярных в 70-90-е годы XX в. "индустриальных" рассказов, повестей и романов. При этом безосновательно игнорируется использование терминов в формировании широкого круга документных текстов.

Исследование видовых групп документов обнаруживает следующие терминологические особенности их текстов.

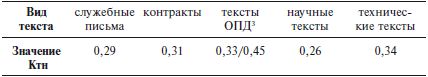

Терминологическая насыщенность документных текстов. Особенность текста, заключающаяся, по мнению К.А. Филиппова, в том, что текст проявляет "способность оказывать влияние на языковые единицы, входящие в его состав", отражает лишь одну сторону диалектического отношения часть – целое. Связь документного словаря и документного текста очевидна: текст приобретает комплекс качественных и количественных характеристик, определяемых свойствами входящих в него языковых единиц. Недооценка роли терминологических единиц в создании документных текстов неоправданна. Активность терминологических единиц в создании текстов, их значения и конструктивно-функциональная стабильность принципиальны как для текстов научно-технических документов, так и для текстов официально-деловой коммуникации. Рассмотрим такой показатель, как коэффициент терминологической насыщенности текстов. Для этого сформируем представительные выборки ДТ одинакового объема, представляющие различные типологические группы документов. Под коэффициентом терминологической насыщенности (Ктн) имеем в виду количественный показатель, характеризующий долю терминологических единиц в выборке ДТ определенного вида. Конечно, введенный показатель является оценочным, опытным, он не учитывает некоторую неравномерность распределения терминов даже в текстах одного функционального вида. Дальнейшие исследования позволят установить степень устойчивости такого признака, как терминированностъ для наиболее значимых видов ДТ.

Приведенные в таблице показатели дают основание для того, чтобы отметить следующие тенденции в терминированности ДТ: во-первых, очевидны довольно высокие значения Ктн для текстов всех документных групп, что дает основание говорить о том, что терминированность является принципиальным свойством ДТ независимо от вида документа, в который терминированный текст входит. Во-вторых, отметим высокий уровень однородности количественных параметров, полученных в результате нашего опыта. Однако эта количественная однородность имеет различный количественный уровень, что составляет содержание следующей особенности, определяющей еще одну степень сложности текстов.

Тематические особенности терминологического состава документных текстов. Анализ терминологического состава исследуемых текстов показал, что основное качественное различие между терминологическим составом текстов официально-деловых и научно-технических документов заключается в предметно-понятийной отнесенности входящих в тексты терминологических единиц. Рассмотрим терминологический состав фрагментов четырех текстов.

Пример 1

…Сверхфразовое единство. являясь основным конституэнтом текста. не всегда легко выделимо. В одних случаях оно совпадает с абзацем (в особенности в стилях языка научной прозы, деловых документов и некоторых других), в других случаях один абзац легко распадается на несколько сверхфразовых единств (особенно в стиле языка художественной прозы и в поэзии). Это закономерно. Границы СФЕ и абзаца нередко пересекаются в зависимости от содержания сообщения и особенно от прагматической установки… (Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования, с. 72– текст научного монографического документа.)

Пример 2

…Для создания действительно многодиапазонного варианта антенны "дельта" необходимо выбрать такой периметр антенны. который лучше всего соответствует каждому диапазону. Существует достаточно хорошо проверенная формула для периметра замкнутых антенн: L = 306,3n /F, где n – число длин волн, укладывающихся на периметре антенны: F – частота в МГц. Результаты расчетов периметра антенны для каждого диапазона сведены в таблицу. Вариант согласования с помощью фидерной линии путем подбора ее длины также нельзя назвать удачным… (Логинов И. Многодиапазонная антенна / Радио, № 11, 2005, с. 66 - текст технического документа в форме статьи.)

Пример 3

…В период с 05 по 09 июня 2006 г. комиссия в вышеозначенном составе провела проверку финансово-хозяйственной деятельности лаборатории спиртодрожжевого предприятия… В результате проверки обнаружены нарушения в системе учета спиртосодержащих жидкостей и измерительного оборудования, находящегося на балансе лаборатории, а также нарушения в оформлении разрешений на получение со склада готовой продукции: некоторые разрешения не имеют подписи заведующего лабораторией или его заместителя.

Иные нарушения комиссией не обнаружены… (фрагмент текста Акта проверки финансово-хозяйственной деятельности; документ официально-деловой коммуникации).

Пример 4

…В соответствии с договором поставки от 30 апреля 2006 г. и дополнительным протоколом от 15 июля 2006 г. Ваше предприятие взяло на себя обязательство поставить в адрес нашего объединения низковольтные трансформаторы различного применения в течение второй половины 2006 г. четырьмя равными партиями.

Однако до настоящего времени не отгружены в наш адрес две первые партии трансформаторов в количестве 200 штук (ассортиментные гриппы ТН, ТАН, ТПП).

Напоминаем Вам, что конечной датой отгрузки второй партии изделий является 20 сентября 2006 г.

Просим Вас обеспечить отгрузку изделий в установленные сроки, в противном случае будем вынуждены в соответствии с п. 4.6. договора предъявить штрафные санкции в размере 15 процентов от обшей стоимости договора за каждый день задержки… (Фрагмент текста Письма-напоминания; документ официально-деловой коммуникации.)

Приведенные примеры (терминологические единицы подчеркнуты) отчетливо демонстрируют не только устойчивую тенденцию терминоупотребления в документных текстах различных функциональных классов, но и различия в уровне предметно-тематической однородности используемых терминологических единиц.

По сравнению с текстами научно-технических документов тексты официально-деловых документов менее однородны в терминологическом составе. Состав терминов в текстах официально-деловой коммуникации определяется темой документа, а здесь очевидно широкое разнообразие. В текст входят термины, отражающие понятия самой сферы коммуникации, – те единицы, которые относятся к метаязыку официально-деловых отношений, включающему гибридную систему экономических, управленческих, юридических и, вероятно, иных тематических единиц. Заметны различные уровни терминированности текстов официально-деловых документов: сравнительно низкая терминированность некоторых видов текстов, входящих в письма, и высокие уровни терминированности текстов некоторых видов юридических и, безусловно, научно-технических документных текстов. Применительно к текстам официально-деловой коммуникации практически значимые исследования в области терминологизации, ее качественных и количественных параметров еще не проводились.

Кроме терминов, в различных условиях профессиональной коммуникации используются так называемые профессионализмы – слова, употребляемые в профессиональном общении и проникающие в общелитературное употребление. Стилистически менее строгие, чем термины, характерны скорее для устной речи в профессиональных беседах. Часто профессионализмы окрашены эмоционально, в отличие от терминов образны, например: клава, мама, сисадмин (из речи компьютерщиков); коза, микруха, кондер (электро– и радиотехника). Использование профессионализмов в письменных документных текстах неприемлемо, их реализация нарушала бы требования унификации документных средств, разрушало бы стилевое единство документного текста.

4. Устойчивые и свободные словосочетания документных текстов

Опыт работы с ДТ дает возможность понять, что в создании этих текстов принимают участие как свободные сочетания слов, так и различные устойчивые единицы. В предыдущем параграфе мы уже отмечали высокую активность терминов, большая часть которых представляет собой двух-, трех-, четырехсловные и даже еще более сложные единицы. Многокомпонентные термины формируют первую группу устойчивых словосочетаний, используемых в ДТ.

К настоящему времени требуют глубокого исследования и другие классы единиц, роль которых в создании и лингвистическом маркировании документных текстов отмечается многими лингвистами и документоведами. Речь идет об устойчивых оборотах, которые, в отличие от штампов – единиц, имеющих, по мнению Т.Г. Винокур, негативно-оценочное и часто субъективное значение, нейтральны в эмоционально-оценочном смысле, носят характер готовых речевых блоков и устойчиво используются при создании документных текстов. В современной лингвистике отсутствуют общепринятые и стабильные именования устойчивых документных единиц, некоторая структурная и функциональная неоднородность этих единиц осложняет их классификацию и именование. Эти сложности привели к тому, что те исследователи, которые из-за распространенности устойчивых единиц писали о них, либо избирали именования на основе субъективных критериев, либо, обходя неоднозначности именования, использовали нетерминологические, описательные способы называния.

Термин штамп часто отождествляется по значению с термином клише. Однако это отождествление происходит в связи с их рассмотрением в аспекте художественных средств недокументных текстов. Различия в принципиальных качественных признаках штампов и клише дает основание для разделения этих понятий, что, видимо, более правильно как с методологической точки зрения, так и с точки зрения более точного представления о составе документных текстов с учетом их свойств и функций.